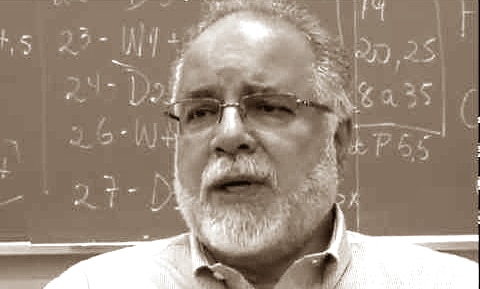

Por OSVALDO COGGIOLA*

A “boiada” que Guedes quer fazer passar consiste em uma complexa operação política, que está sendo cozinhada em conjunto com o Centrão

A decomposição do governo Bolsonaro desafia, pela sua velocidade, os analistas e as análises políticas. Mal secou a tinta do último artigo publicado, uma novidade ocupa o cenário político. A queda de Abraham Weintraub do MEC (e sua projetada fuga para o exterior, como um reles criminoso, para ocupar um cargo no Banco Mundial), as prisões do miliciano e operador financeiro bolsonariano Fabrício Queiroz (preso em um sítio de propriedade do advogado do presidente) e da inacreditável “Sara Winter”, líder de um grupo fascista, os “300”, de apoio a Bolsonaro (grupo que está para os squadristi mussolinianos, ou as SA hitlerianas, como o Pato Donald está para Napoleão) se sucedem sem dar pausa para fôlego, se somam à pressão pelo inquérito das fake news, ao julgamento no TSE sobre a cassação da chapa vencedora em 2018, e se vinculam ao assassinato-queima de arquivo de outro amigo de Bolsonaro e família, o chefe de milícias Adriano da Nóbrega, provável articulador dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes.

A classe dominante, isto é, a classe capitalista (brasileira ou não) se digladia. Parte substancial de seus representantes políticos se opõe à queda (impeachment) de Bolsonaro e sua quadrilha, principalmente de seu ministro Paulo Guedes, preferindo lhe deixar realizar seu “trabalho sujo” (tornado urgente pela crise econômica, agravada, pelo não originada, pela pandemia) até finais de 2022, quando seria possível substitui-lo pelas menos dolorosas vias institucionais habituais. O trabalho sujo vem sendo realizado, principalmente, através do acordo estratégico, para além de divergências secundárias, entre as inciativas econômicas e trabalhistas do Executivo, complementadas ou corrigidas pelo Legislativo: cortes salariais legalizados, suspensão de concursos públicos e não homologação dos já realizados (em momentos em que o setor público precisa desesperadamente de reforços para combater a pandemia), recolocação e aprofundamento da privatização da Previdência, desoneração impositiva das grandes empresas, subsídios ao capital financeiro, legalização das demissões e um belo etc. O Executivo fascistóide, minoritário no Congresso, paga o preço do acordo na forma de ministérios e postos em suculentos (e orçamentariamente bem dotados) cargos de segundo escalão na administração federal. O chamado “Centrão” é o principal cliente desse toma-lá-dá-cá, tomando as benesses com a mão direita enquanto na esquerda segura o porrete do julgamento político (e provável prisão) não só do entourage operacional, mas dos próprios membros da famiglia governante.

O risco desse posicionamento é triplo: 1) Deixar na mão da clique bolsonariana uma fração do poder político (o Executivo) que, em condições de agravamento da crise e de ausência de alternativas políticas, pode ser usado contra os outros poderes para reduzi-los a uma função decorativa ou simplesmente destruí-los, enviando seus titulares, como anteviu e desejou explicitamente o profeta Abraham (Weintraub) para a cadeia; 2) Continuar confiando em que o principal apoio internacional de Bolsonaro, Donald Trump (e outros membros governantes de somenos importância daquela que foi chamada em 2019 a “Internacional Antiliberal”) continue a apoiá-lo (o que não está claro, já houve declarações de Trump tomando distâncias), ou que ele próprio (Trump) seja destronado como consequência da rebelião popular que percorre os EUA (Black Lives Matter) em ano eleitoral; 3) Suscitar uma rebelião popular no Brasil, que já não é surda (vide panelaços a repetição e mobilizações de rua, contra os grupos fascistas e em defesa dos trabalhadores da saúde) e que pode fazer de sua grande desvantagem atual (a pandemia e o isolamento social) uma vantagem, ao somar para suas fileiras não só os participantes e organizações habituais nas mobilizações, mas toda a população, inclusive a desorganizada, que se vê obrigada a lutar pelo seu elementar direito à vida.

Daí que outro setor da classe dominante, com a insuspeitíssima Rede Globo à cabeça, seja partidária, explícita ou implícita, de adotar as medidas institucionais que facilitem a remoção de Bolsonaro. É claro que também é uma posição que comporta riscos, pois o início de um julgamento político abriria uma crise de poder que suscitaria uma enorme mobilização popular, numa palavra, “a variável que eles não exibem, mas a mais provável, é a de um golpe, porque o Brasil, ou seja, o povo, não suportaria o longo processo parlamentar de um impeachment”. As Forças Armadas se encontram sob essa dupla pressão, com o agravante (que não existia, ou quase, no último golpe, o de 2016) de uma redução notável de sua capacidade de jogar um papel de arbitragem (via golpe), devido a que mais de 2800 militares trabalham em funções administrativas do governo federal. Na maioria dos casos, recebem funções gratificadas (FGs), o que gera reforço no salário, mas há muitos em cargos em comissão (CCs), sobretudo os reservistas. Desse total, cerca de 1500 são do Exército, 680 da Marinha e 622 da Aeronáutica, ou seja, o golpe no poder político exigiria um prévio golpe no interior dos quartéis, o que transformaria àquele num golpe ao quadrado, quando a força política dos tais poderes está mais para raiz quadrada.

O que é isto senão uma crise de poder, ou “crise institucional”, que se desenha por trás de um noticiário que rivaliza, não só em audiência, mas também em lances cômicos ou trágicos, com as telenovelas que o antecedem e sucedem no horário nobre das TVs? Qualquer análise que não parta dessa crise, e de sua base material (ou “econômica”) ficará restrita às filigranas, talvez de modo inteligente e perspicaz, mas perdendo de vista o conjunto e sua plataforma de sustentação. A crise político/institucional, e sua base econômica, são de tal profundidade, que colocam no tapete as alternativas extremas do golpe (fascismo incluído) ou de uma rebelião de massas contra o conjunto do regime político e social, ou seja, com projeção revolucionária, com independência do grau de consciência a respeito de seus potenciais protagonistas (que é, em geral, como acontecem as revoluções, como cansou de demonstrar a boa História, ou como se realiza a humanidade, em cujo percurso a relação entre o interesse particular e o universal é inseparável e se verifica na participação por oposição, como ensina a boa Filosofia).

Seria ilusório pensar, por outro lado, que a crise só divide à classe dominante. Muito pelo contrário, no campo da esquerda (seja ela “intelectual” ou “militante”, ou ambas as coisas) abriu-se, com relação a Bolsonaro e perspectivas, um debate político de fundo, em boa parte, mas não completamente, oculto pela miragem da “unidade contra Bolsonaro”, mais ou menos equivalente à unidade dos católicos na missa ou à unidade dos evangélicos no templo. O seu aspecto mais evidente é a questão da “Frente Ampla” contra Bolsonaro, criticada por indivíduos/militantes, ou porta-vozes de diversas correntes (como a Consulta Popular) por incluir não só, como é óbvio, correntes políticas reacionárias, mas, sobretudo, figuras e partidos que estão perfeitamente cômodos votado medidas antipopulares e favoráveis ao grande capital no parlamento, junto aos partidários de Bolsonaro. Ao que se responde, obviamente, que para evitar o perigo do fascismo é lícito se aliar até com o diabo, se este adotar uma postura antifascista. O que causa surpresa é que se considere semelhante debate, que é o da “frente única”, como novo, sendo ele mais velho do que andar a pé, e que se pretenda encará-lo fazendo perfeita abstração de toda sua história, mais do que secular.

Para os que gostam de um marxismo “puro”, incontaminado pela incômoda presença de realidades alheias à teoria (ou seja, de vitórias e derrotas, de avanços e retrocessos, em soma, de história e de vida) digamos que, bem lido, esse debate já estava presente no Manifesto de 1848, quando este afirmava: “Em que relação se encontram os comunistas com os proletários em geral? Os comunistas não são nenhum partido particular face aos outros partidos operários. Não têm interesses separados dos interesses do proletariado todo. Não estabelecem princípios particulares segundo os quais queiram moldar o movimento proletário. Os comunistas diferenciam-se dos demais partidos proletários apenas pelo fato de que, por um lado, nas diversas lutas nacionais dos proletários eles acentuam e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade, do proletariado todo, e pelo fato de, por outro lado, nos diversos estádios de desenvolvimento por que a luta entre o proletariado e a burguesia passa, representarem sempre o interesse do movimento total” (ou “na sua totalidade”, dependendo da tradução). Os comunistas, portanto, deviam fazer política, frentes incluídas, mas com uma posição diferenciada e liberdade para defendê-la, não se dedicar simplesmente a apregoar um sistema perfeito surgido da cabeça de um gênio.

Na Internacional Comunista (os que torcem o nariz diante da simples menção da dita cuja podem fazê-lo a partir de agora, qualificando-a de superada e demodée, e se perguntar o que isso tem a ver com a longa propaganda ideológica das mesmas forças que levaram Bolsonaro ao poder) essa foi a questão da “Frente Única Operária”, resposta não só à ascensão do fascismo na Itália (1922) mas também ao ultra esquerdismo dos jovens partidos comunistas, que lançavam ofensivas isoladas destinadas à conquista do poder, ignorando sua condição minoritária na classe operária, ainda dominada pelos velhos aparelhos socialdemocratas, ao mesmo tempo supondo que esses aparelhos poderiam ser empurrados para o campo da revolução na base do abafa, ou seja, sem se delimitar programaticamente deles. O IV Congresso da Internacional Comunista estendeu a tática da Frente Única para o mundo colonial e semicolonial, com sua composição majoritariamente camponesa e seu predomínio dos movimentos nacionalistas (ou “populistas”, como quis a sociologia posterior), como “Frente Única Anti-imperialista”.

No decorrer das décadas de 1920 e 1930, com as cisões na Internacional Comunista (e também na Internacional Socialista!), a ascensão e consolidação do nazifascismo, em primeiro lugar na Alemanha, e a ascensão da revolução colonial, em primeiro lugar na China, o debate sobre a Frente Única ganhou em profundidade e dramaticidade, por motivos conhecidos. Contra a orientação suicida da direção da Internacional Comunista e sua teoria do “social-fascismo” (era preciso derrotar a socialdemocracia para enfrentar o nazismo, que seria apenas um breve prelúdio à revolução proletária) Trotsky combateu pela Frente Única Operária contra o fascismo, uma frente baseada na luta política e na ação direta, não no aglutinamento verbal de todos os partidos concorrentes ou divergentes do nazismo por qualquer motivo que fosse, o que o teria levado para uma frente com os partidos que compuseram o primeiro governo Hitler (que seriam, hoje, os partidos que compõem a base parlamentar e política de Bolsonaro, incluindo os que outrora foram base parlamentar do governo do PT), aplainando o caminho para a construção do Estado Nazista, política que teria levado Trotsky a passar para a história como um imbecil (em uma nota de rodapé).

Trotsky fez isso baseado numa caracterização do nazifascismo, combatendo àquela que o via como uma repetição radicalizada ou piorada de movimentos e ditaduras direitistas do passado, confrontando-se com o próprio Marx que, segundo Trotsky, “imaginou de maneira demasiadamente unilateral o processo de liquidação das classes intermediárias, como uma proletarização no atacado dos artesãos, do campesinato e dos pequenos industriais”. A crise e decomposição capitalista, na época monopolista, tivera consequências imprevistas: “O capitalismo arruinou a pequena burguesia a uma velocidade maior do que a proletarizou. Por outro lado, o Estado burguês agiu conscientemente durante muito tempo com vistas à manutenção artificial da camada pequeno-burguesa”. As decorrências políticas desse processo para a contrarrevolução contemporânea eram enormes: “Se o proletariado, por qualquer razão, demonstrara incapacidade para derrocar a ordem burguesa sobrevivente, o capital financeiro, na luta para manter a instável dominação, só poderia transformar a pequena burguesia, arruinada e desmoralizada por aquele, no exército pogromista do fascismo. A degeneração burguesa da socialdemocracia e a degeneração fascista da democracia burguesa estão unidas como causa e efeito”.

“Causa e efeito”, porém, não significa dizer que socialdemocracia e nazismo fossem “irmãos gêmeos”, ideia que serviu à Internacional Comunista, como base para a teoria do “social-fascismo”, quebrando toda possibilidade de unidade e vitória proletárias contra o nazifascismo. Enquanto os partidos comunistas stalinizados consideravam a vitória nazista como um “mal menor”, Trotsky já advertia sobre a horrenda originalidade do novo tipo de contrarrevolução, em 1932: “O fascismo põe em pé aquelas classes imediatamente acima do proletariado, e que vivem com receio de serem obrigadas a cair em suas fileiras; organiza-as e militariza-as às custas do capital financeiro, com a cobertura do governo oficial (…). O fascismo não é apenas um sistema de represálias, de força brutal, de terror policial. O fascismo é um determinado sistema governamental baseado na erradicação de todos os elementos da democracia proletária dentro da sociedade burguesa”.

Antes da ascensão de Hitler, em abril de 1931, o KPD (Partido Comunista da Alemanha) chamou, junto ao NSDAP, a votar contra o SPD para derrubar o governo socialista da Prússia, no “plebiscito vermelho” (que os nazistas chamaram de “plebiscito negro”). Em novembro de 1932, aliou-se aos nazistas contra os “bonzos” socialdemocratas na greve dos transportes de Berlim. Em consequência desses posicionamentos aconteceram as crises políticas que derrubam sucessivamente o governo centrista de Brüning, o gabinete Von Papen em novembro de 1932, e depois o governo do general Von Schleicher, até o chamado a Hitler para se transformar em chanceler, a 30 de janeiro de 1933. Hitler chegou ao poder sem resistência operária e com o apoio da burguesia, intermediado pelo ex-ministro de finanças do governo centrista de Stressemann, Hjalmar Schacht, que tinha ocupado o ministério da Fazenda inclusive nos governos “socialistas” precedentes (algum parecido com alguns ministros da Ditadura-Nova República?).

O nazifascismo foi um fenômeno internacional (embora nacional e nacionalista pela sua forma e plataforma políticas), que apelava para um misto de tradicionalismo extremo (o Império Romano para o fascismo italiano, a cruz suástica das tribos indo-europeias para o nazismo alemão), combinado com um modernismo também extremo (que levou os futuristas italianos, com sua apologia da velocidade, a apoiar o fascismo, assim como representantes da alta cultura e filosofia alemã apoiaram Hitler pensando que este os livraria do atraso histórico da tardia unificação germânica) não porque aqueles fossem formas aleatoriamente escolhidas para manipular as massas, mas porque essa contradição (ou “variedade”) espiritual-simbólica refletia as contradições reais.

Nas palavras de Trotsky: “Havia no país muita gente arruinada ou a caminho da ruína, portadora de cicatrizes e feridas recentes. Todos queriam bater com os punhos na mesa. E isto Hitler podia fazer melhor do que os outros. É certo que ele não sabia como curar o mal. Mas suas arengas ressoavam, ora como ordens de comando ora como preces dirigidas ao destino inexorável. As classes condenadas, ou as fatalmente enfermas, não se cansam nunca de fazer variações em torno de suas queixas, nem de ouvir palavras de consolo. Os discursos de Hitler eram todos afinados nessa clave. Forma desleixada, sentimental, ausência de um pensamento disciplinado, ignorância paralela à erudição alambicada, todos esses defeitos transformados em qualidades. (…) O fascismo abriu as entranhas da sociedade para a política. Hoje, não apenas nos lares camponeses, mas também nos arranha-céus das cidades, convivem o século XX com o X e o XIII”. Bem antes da “semiologia” nascer, Trotsky advertia que “se os caminhos do inferno estão cheios de boas intenções, os do III Reich estão cheios de símbolos”, pois “se todo pequeno-burguês encardido não pode virar Hitler, uma parte deste se acha em todo pequeno-burguês encardido”. Bastaria acrescentar o século XXI. Qualquer parecido com Bolsonaro não é mera coincidência.

O fascismo era, e é, um fenômeno histórico próprio da era da decomposição capitalista, e um fenômeno político de uma etapa de polarização de classes que coloca a alternativa mais ou menos imediata entre revolução e contrarrevolução. Assim como na década de 1930, os “tempos sombrios” foram e são aplainados por governos de Frente Popular – como os governos de coalizão da esquerda com a burguesia na República de Weimar que precederam Hitler, ou os governos de Frente Popular na França e na Espanha que precederam as ditaduras de Vichy (Pétain) e de Franco – pois acontece, nas palavras de Eric Hoffe, que “haja frequentemente uma diferença monstruosa entre a esperança nobre e tenra, e as ações que ela desencadeia. Como se o desfilar da juventude florida precedesse a passagem dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse” (The True Believer). Coisas do passado? Foi a Unidade Popular que precedeu Pinochet no Chile, e a Frente Brasil Popular que precedeu Bolsonaro no Brasil. A festa com muitos convidados antes da tragédia com um só (ou uma só família) partícipe.

Sem as definições expostas as caracterizações do “fenômeno Bolsonaro” e, sobretudo, a determinação dos meios políticos para combatê-lo ficam, na melhor das hipóteses, no vazio das expressões de desejo ou, na pior, na colaboração com a impotência para fazê-lo. Pode-se argumentar quanto quiser acerca que “aquele” imperialismo, “aquela” classe operária, “aquele” campesinato, em soma, aquelas condições históricas não existem mais (o que é a História senão perpétua mudança?). Difícil será argumentar que o capitalismo não existe mais, eludindo a caracterização da era histórica em que se encontra, e renunciar a dizer que o Brasil se encontra em uma determinada etapa de seu percurso político, em que são postas a nu muitas (não todas) das contradições e mazelas do seu passado, em primeiro lugar a escravidão africana de quatro séculos. Se não se fizer isto, só caberia afirmar que Bolsonaro é um produto do acaso aleatório, e esperar que o mesmo acaso nos livre dele, o que é uma posição politicamente conservadora e intelectualmente cretina.

Surpreende, devido a isso, que num artigo na Folha de S. Paulo assinado por vários intelectuais (docentes titulares) uspianos, animado pelo louvável propósito de “impedir que ela (a ameaça fascista) se consume, mas fazê-la regredir ao espaço marginal de onde nunca deveria ter saído”, se afirme de cara que “não existe um consenso entre estudiosos sobre a definição de fascismo. Em parte, a dificuldade vem da própria natureza do fenômeno, que escapa a identificações fáceis. O fascismo foi reacionário e revolucionário; buscou a tradição, mas admirava a tecnologia; pregava a ordem por meio da rebelião; apresentava-se contra o sistema, mas tinha fortes ligações com as elites; falava em povo, apesar de ser profundamente autoritário e de sufocar qualquer crítica à liderança”. Como se as polêmicas e combates acima expostos não tivessem existido, respostas intelectuais e políticas (nada fáceis, certamente) não tivessem sido dadas, e estivessemos perante o fascismo, além de munidos de uma natural e muito humana antipatia, como um elefante de olhos vendados numa loja de porcelanas. As polêmicas historiográficas (ou sociológicas, ou…) sobre o fascismo continuarão a existir, e é muito bom que assim seja (e que sejam desenvolvidas em plena liberdade): o mesmo se pode dizer acerca das causas da queda do Império Romano.

Embora o Brasil não tenha passado por uma guerra, como a Itália ou a Alemanha, nem por uma ocupação colonial, como a China, também aqui “há muita gente arruinada ou a caminho da ruína, portadora de cicatrizes e feridas recentes”. Parte dela passa a constituir uma ralé disposta a tudo para conservar (ou conquistar) uma posição social imaginária. Nas certeiras palavras de Lincoln Secco: “Em momentos de crise o fascismo exalta o crime publicamente. Por vias tortas ele rompe com a culpa individual e revela as raízes sociais do delito. Ele encontra os culpados pelos seus próprios crimes numa raça, num grupo político ou num inimigo externo. Com tal pretexto consegue reprimir qualquer descontentamento social e conquista o apoio das classes dominantes porque as defende melhor do que os órgãos judiciários habituais. Mas o fascismo só viola instituições que já estavam desmoralizadas. Para derrotar uma revolução real ou imaginada as forças armadas, os tribunais, a imprensa e até a polícia precisam desmentir sua neutralidade, abandonar seus ritos, desacreditar seu discurso e violentar o devido processo legal. Em nome do combate ao crime as instituições se fazem meio criminosas; e os autênticos criminosos se passam por políticos meio honestos. O fascista não força sua entrada pela democracia, ele apenas chuta uma porta que já se lhe tinha sido aberta. Não é por outro motivo que os heróis policiais fazem justiça com métodos ilegais e defendem a moral dos cidadãos imoralmente. O fascismo é um fenômeno de fronteira entre a ilegalidade e a legalidade e por isso encontra na polícia uma fonte de recrutamento”. Onde foram e são recrutadas as milícias brasileiras?

Por isso, quando os docentes supramencionados vão buscar a causa política do desprestígio das “instituições (pseudo) democráticas” do país, desprestígio surfado pelo bolso-fascismo, no fato de que “a extrema direita soube se aproveitar do impulso anti-institucional desperto pelas manifestações de 2013, com suas tópicas de antirrepresentação política e refratária aos modelos de governabilidade característicos da democracia pós-Constituição de 1988… O fascismo à brasileira surfou nessa onda, apresentando-se como uma força que repudiava o jogo institucional predominante na vida política do país. Cavalgando, assim, o corcel antissistêmico… etc.) sem mencionar o capitalismo, sua crise histórica e a fase política de sua crise, nem o apoio (bastante público, por outro lado) do empresariado (brasileiro e internacional, em especial a aristocracia financeira) à ascensão, e ao governo, de Bolsonaro, estão, já não só ignorando, mas escamoteando a dimensão fundamental (e, a bem da verdade, a mais óbvia).

Já quando se aponta, no plano histórico, que “o fascismo à brasileira sempre esteve por aí, com seu rosto e gestos ameaçadores, ainda que, em geral, perambulando nas margens da vida nacional. Agora, contudo, galgou um dos centros decisórios do Estado brasileiro”, por motivos com os quais o capitalismo (o único que existe, ou seja, esse que está aí, não o “tipo ideal” weberiano) não teria nada a ver. E seria bom que a qualificação de reacionárias, ou pelo menos de altamente inconvenientes, das “manifestações de 2013” (em geral!), também fosse submetida ao crivo da dúvida acerca de sua “identificação” (com motivos até mais fortes do que aqueles existentes em relação ao fascismo).

Ora, o “fascismo à brasileira” tem tudo a ver com o capitalismo brasileiro hodierno, com suas necessidades (devidas à crise) e circunstâncias (devidas à pandemia) atuais. Como aponta Edgar Azevedo, “a burguesia tenta aproveitar um Brasil devastado por milhares de mortes e pela desorganização econômica, para impor um ataque histórico às condições de vida da classe trabalhadora em todas as frentes. A “boiada” que Guedes quer fazer passar consiste em uma complexa operação política, que está sendo cozinhada em conjunto com o Centrão, que contempla a um só tempo reformular toda a política social, aprovar uma nova contrarreforma trabalhista com o “Cartão Verde-Amarelo” e reintroduzir o projeto de Previdência por capitalização. O plano é uma resposta ao fracasso político de Bolsonaro e visa organizar e enfrentar, com os recursos do capital financeiro, a fração da classe trabalhadora empurrada para a economia informal contra os trabalhadores de carteira assassinada, com o intuito de eliminar conquistas históricas, tomando como pontos de partida as medidas “excepcionais” tomadas no quadro da pandemia, desespero e desmoralização por causa do desemprego e da falta de perspectivas”.

A força dessa perspectiva (onze ministros caíram, mas Guedes continua firme e apoiado pelo empresariado) é também sua fraqueza, pois precisa enfrentar uma classe trabalhadora não derrotada, que já protagonizou importantes mobilizações sociais e políticas contra Bolsonaro e seu regime, um movimento popular em ascensão (especialmente o antirracista, fortalecido pelas mobilizações nos EUA) e que pode, através de uma luta política de fundo, organizar os desempregados e os afetados pela pandemia em um combate político de massas contra o capital e seu Estado, reivindicando nacionalizações e expropriações sob controle dos trabalhadores, não em nome de uma “ideologia estatista” (como pretendem os neoliberais), mas das necessidades básicas de sobrevivência da imensa maioria da população.

Para concretizar a Frente Única de Classe (e Anti-imperialista), a única que pode derrotar de fato o fascismo, é necessário por em pé as organizações da classe trabalhadora, do movimento popular e da juventude, que, diversamente da década de 1930, não estão submetidas ao controle de burocracias ainda aureoladas pelo prestígio fresco dos grandes combates do século XIX ou da Revolução de Outubro de 1917. A tarefa não é fácil (nenhuma tarefa política de alcance histórico o é), é também intelectual (exige sair da vulgaridade, do cliché ideológico ou historiográfico, e do estreito marco nacional/nacionalista), é latino-americana (pois o Brasil é um “país continente”, mas não uma ilha) e é a única que corresponde à melhor tradição intelectual e política brasileira, como a que nos deixou Mário Pedrosa, nascido há 120 anos e grande organizador do combate antifascista de 1934 (Brasil é um dos poucos países que derrotou o fascismo na rua, e isto também é uma tradição) para não falar do jovem Friedrich Engels, nascido há exatos e muito recentes 200 anos

*Osvaldo Coggiola é professor titular do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros de Caminhos da história (Xamã).