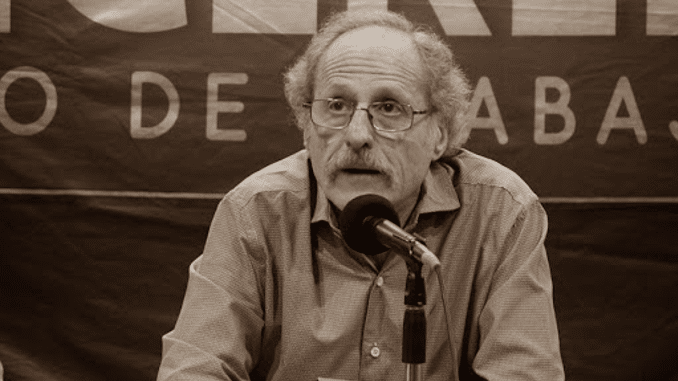

Por BENEDITO NUNES*

Considerações sobre os livros “A Hora da Estrela”, “A Paixão segundo G. H.” e “Um Sopro de Vida”

1.

A ficção de Clarice Lispector passou por duas distintas fases quanto à receptividade dos leitores brasileiros. Conhecida apenas entre críticos e escritores na primeira fase, que começa com a publicação de seu livro de estreia, o romance Perto do Coração Selvagem (1944), a maior recepção à sua obra deu-se na segunda, a partir de 1959, com o aparecimento do livro de contos Laços de Família, que conquistou o público universitário e despertou interesse pelos outros romances da autora, O Lustre e Cidade Sitiada, publicados em 1946 e 1949 respectivamente, e A Maçã no Escuro, em 1961.

Secundado então pela sua presença de cronista nas páginas do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, embora Clarice Lispector não produzisse crônicas de sabor jornalístico, o prestígio de que ela gozou nessa fase, à qual pertencem A Legião Estrangeira (1964) e Felicidade Clandestina (1971), dentre outras coletâneas de contos e crônicas de maior repercussão perante a crítica, alimentou-se da impressão desconcertante que produziria A Paixão segundo G. H. (romance), também de 1964, e da mágica atração que se desprendia da figura humana da ficcionista, na qual o encanto feminino, guardando o traço eslavo de sua origem russa, combinou-se a uma personalidade esquiva, tímida e altiva, mais solitária do que independente – “um novelo enrolado pelo lado de dentro”, como disse o poeta português Fernando Pessoa de seu heterônimo Álvaro de Campos.

Creio que a morte da autora abriu uma terceira fase da recepção à sua obra, condicionada às peculiaridades de dois livros, A Hora da Estrela, que precedeu de meses o passamento de Clarice Lispector em 1977, e Um Sopro de Vida, publicado postumamente. O primeiro não mais exibe o rótulo de romance, ainda conservado em Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres (1969), nem o de ficção, como em Água Viva (1973) – e o segundo, concluído na mesma data, traz o subtítulo de Pulsações. Por uma sorte de efeito retroativo, ambos permitem desvendar certas articulações da obra inteira de que fazem parte, dentro de um singular processo criador, centrado na experiência interior, na sondagem dos estados da consciência individual, que principia em Perto do Coração Selvagem.

Este romance de estreia, cujo título foi inspirado numa frase de O Retrato do Artista quando Jovem (The Portrait of the Artist as a Young Man) – “near to the wild heart of life” – e que tem afinidades com o “chocante realismo psicológico” de James Joyce, anterior a Ulisses, trouxe para a literatura brasileira, como foco da arte de narrar, com as implicações estéticas e formais consequentes – do monólogo interior à quebra da ordem causal exterior, das oscilações do tempo como duração (durée) ao esgarçamento da acção romanesca e do enredo –, a perspectiva da introspecção, comum à novelística moderna.

Mas em vez de constituir um foco fixo, detido na exploração dos momentos de vida, desses “little separate incidentes that one lived one by one”, aos quais se reportou Virginia Woolf em To the Lighthouse, o ponto de vista introspectivo, dominante, inclusive, nos contos de nossa escritora, ofereceria o conduto para a problematização das formas narrativas tradicionais em geral e da posição do próprio narrador em suas relações com a linguagem e a realidade, por meio de um jogo de identidade de ficcionista consigo mesma e com os seus personagens – jogo aguçado até o paroxismo em A Paixão segundo G. H., contém uma das chaves do desencadeamento desse processo.

Aqui pretendemos tão-só acompanhar as principais peripécias do jogo de identidade, tomando como matéria de um exame mais exemplificativo do que analítico, em benefício da economia de espaço, três narrações em estilo monologal: o romance A Paixão segundo G. H. e os dois derradeiros livros de Clarice Lispector A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida*.

2.

Três histórias se conjugam, num regime de transação constante, em A Hora da Estrela: a primeira é a vida de uma moça nordestina, fraca, enfermiça, que Rodrigo S. M. se propõe contar, ao vê-la numa rua do Rio de Janeiro (“É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu em menino me criei no Nordeste.”, p. 16); a segunda é a desse narrador interposto, Rodrigo S. M., que reflete a sua vida na da personagem, acabando por tornar-se dela inseparável, dentro de uma situação tensa e dramática de que participam, e que constitui a terceira história – a história da narração mesma, ou seja, o curso oscilante, digressivo, que ela tem, a preparar a sua matéria, a retardar a sua fabulação: “Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me esquentar o espírito eu rezava: o movimento é espírito. […] Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás o material de que disponho é parco e singelo de mais, as informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas, informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo, é trabalho de carpintaria.” (p. 18.19).

Dizendo com será a personagem, Rodrigo S. M. fala da qualidade das palavras, do discurso ou da espécie de ação verbal que deverão configurá-la: “Sim, mas não esquecer que para escrever não-importa-o-quê o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos: conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra pois se eu tocar no pão da moça esse pão se tornará em ouro – e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar sua delicada e vaga existência.” (p. 19)

Essa exigência de simplicidade no uso das palavras já estabelece, com o prévio retrato da moça nordestina, Macabéa, a conduta estética e ética do narrador em relação à personagem: “Limito-me a humildemente – mas sem fazer estardalhaço de minha humildade que já não seria humildade – limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra – a tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à máquina. E a moça ganhara uma dignidade: era enfim datilografa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe a palavra “designar” do modo como em língua falada diria: “desiguinar”.” (p. 20)

Refletindo em Macabéa, com quem se identifica, antes mesmo que ela se apresente por inteiro, de corpo presente, Rodrigo S. M. também se faz personagem; e a sua vida, que se compõe à medida dessa outra existência fictícia da moça nordestina, cujo destino uma estrela desfavorável abrevia (ela morrerá atropelada por um automóvel ao atravessar a rua), toma forma à proporção em que, debatendo-se com as palavras, expõe, a modo de uma terceira história, as peripécias da narração: “Voltando a mim: o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes. Pois o que estarei dizendo será apenas nu. […] É que a esta história faltará melodia cantábile. O seu ritmo é às vezes descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura – fatos são pedras duras e agir está-me interessando mais do que pensar, de fatos não há como fugir […] Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até um pouco contente, apesar do mau êxito de minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins porque o que madurece plenamente pode apodrecer.” (p. 20-22)

A voz do narrador-personagem é bastante jocosa para anunciar que a história pobre da datilógrafa desenrolar-se-á acompanhada pelo rufar de um tambor, “sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo”, com “gosto do cheiro de esmalte de unhas e de sabão aristolino”, e bastante séria para mediar o confronto de Macabéa com o ofício e o papel do escritor. As peripécias da narração envolvem o dificultoso e o problemático do ato de escrever – questionado quanto ao seu objeto, à sua finalidade e aos seus procedimentos: “É. Parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional – e preciso falar dessa nordestina senão sufoco. […] Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? (p. 22) […] Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é o que faz o conteúdo. (p. 23) […] E eis que fiquei agora receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é: como escrevo? (p. 24) […] Antecedentes meu do escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo um desonesto. E só minto na ora exata da mentira. Mas quando escrevo não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados.” (p. 24).

Uma outra presença, que disputa com a do narrador, insinua-se nessa modalidade de fala: a presença da própria escritora, já declarada na dedicatória da obra[i], e cuja interferência estende-se à sua caprichosa denominação, sendo A Hora da Estrela apenas um dentre 13 títulos diferentes que podem ser-lhe atribuídos.[ii]

Suspendendo pois a sua máscara pública de ficcionista acreditada, ao identificar-se com S. M., na verdade Clarice Lispector, e por intermédio dele com a própria nordestina – Macabéa, a quem se acha colado o autor interposto –, Clarice Lispector faz-se igualmente personagem. E é ainda ela, Clarice Lispector, que dedica o livro, ‘esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara que são hoje ossos, ai de nós” (p. 7).

Não só dedica seu livro e muitos outros,[iii] como se dedica a “todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de neste instante explodir em: eu. Esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé […] para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação. […] Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever.” (p. 7). Por essa mensagem dirigida aos leitores, Clarice Lispector abre o jogo da ficção – e o de sua identidade como ficcionista. Comprometida com o ato de escrever, a ficção mesma, fingindo um modo de ser ou de existir, demandará uma prévia meditação sem palavras e o esvaziamento do Ego de quem escreve.

3.

Tal esvaziamento, que abre o jogo das identidades intercambiáveis em A Hora da Estrela, aproximando a ficção da meditação apaixonada, existencial, cumuladora de vários registros temáticos, já antes alcançada nos primeiros romances, sob a forma de comentário reflexivo que recorta a ação interiorizada – tal esvaziamento tematiza-se em A Paixão segundo G. H., o quinto romance de nossa autora e o primeiro que lhe escreveu inteiramente em primeira pessoa.

O relato de longa, sofrida e tumultuosa introspecção, a que deu causa incidente trivial – o esmagamento de uma barata doméstica com que a personagem se defronta no quarto de fundos, recém-desocupado pela empregada que o habitara, de seu apartamento de luxo –, é aí transposição da experiência mística – como que paródia da ascese espiritual, inclusive do êxtase, em que a personagem perde o seu Eu e a narrativa a sua identidade literária.

Nada separa a narradora da personagem, ligadas entre si pelo indecifrável onomástico G. H., que as deixa no anonimato, apenas lhes conferindo precária identidade pública, revolvida pelo incidente. Ao transitar da parte familiar e social à parte obscura e marginal do apartamento – o quarto de empregada –, apossa-se de G. H. sentimento de estranheza, que se intensifica à vista de uma barata, por ela esmagada, num acesso frenético: “Foi então que a barata começou a emergir do fundo. […] Era parda, era hesitante como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda visível. (p. 52) […] Uma rapacidade toda controlada me tomara, e por ser controlada ela era toda potência. […] Sem nenhum pudor, comovida com muita entrega ao que é o mal, sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era – só que desconhecer-se não me impediria mais, a verdade já me ultrapassara: levantei a mão como para um juramento, e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata —–” (p. 53)

Diante do cadáver do inseto que dá náuseas, e que ingerirá num ato de comunhão sacrílega, opera-se a metamorfose interior da narradora, o desapossamento de sua alma. De um lado, o grotesco do animal, de outro a introspecção paroxística, submergindo a personagem em si mesma, o Eu que sofre a experiência e tenta contá-la cindido num outro, anônimo, impessoal e neutro como o deserto. “E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? Eu estava no deserto como nunca estive. Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto chama. Eu estava sendo seduzida. E ia para essa loucura promissora” (p. 60).

Um fio dialogal entretido com o leitor, feito interlocutor imaginário, permanece nesse estirado monólogo: “Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão (p. 16) […] Segura a minha mão, porque sinto que estou indo. Estou de novo indo para mais primária vida divina, estou indo para um inferno de vida crua. Não me deixes ver porque estou perto de ver o núcleo da vida… (p. 60) […] Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido.” (p. 61).

Loucura, inferno, prazer infernal, vida crua, orgia de Sabath – essas apóstrofes todas, que qualificam a metamorfose de G.H., marcam também a metamorfose da narrativa, convertida, à beira do nada, inenarrável, que tolhe o ato de enunciação, numa impossível busca do inexpressivo e do silêncio. Só o expediente do interlocutor de apoio, a quem ela se dirige, assegura a recuperação do Eu na ficção – o monólogo no diálogo – e a possibilidade de falar do que não tem nome: “A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo (p. 176) […] A deseroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso, é preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair – só possa alcançar a despersonalização da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz” (p. 177).

Entregue ao silêncio, ao não-entendimento dos místicos, G. H. defronta-se com a matéria neutra, a vida crua de que ela e o inseto participam, e a que chama de o Deus, usando a palavra como substantivo comum, em vez de Deus. Depois invocado em Água Viva com o pronome inglês It, esse Deus neutro seria o Outro, o diferente e estranho, em que se aliena, e no qual encontra, paradoxalmente, uma intimidade exteriorizada, conforme exprime pela torção reflexiva dos verbos ser, existir e olhar: “O mundo se me olha. Tudo olha para tudo, tudo vive o outro; neste deserto, as coisas sabem as coisas. (p. 66) […] Aquilo que eu chamava de nada era no entanto tão colada a mim que me era… eu? e portanto se tornava invisível como eu me era indivisível, e tornava-se um nada (p. 79) […] A visa se me é e eu não entendo o que digo”.

A via introspectiva, num grau paroxístico que leva ao paradoxo na linguagem, inverte-se, pois, na alienação da consciência de si. Pelo naufrágio da introspecção a personagem desce às potências obscuras, perigosas e arriscadas do Inconsciente, que não têm nome. Depois desse mergulho no subsolo escatológico da ficção, nas águas dormidas do imaginário, comuns ao sonho, aos mitos e às lendas, a voz reconstruída de quem narra só poderá ser uma voz dubitativa, entregue à linguagem – aos poderes e à impotência da linguagem, distante e próxima do real, extralinguístico, indizível: “Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço de voz… Minha voz é o modo como vou buscar a realidade… A realidade antecede a voz que a procura, mas como a terra antecede a árvore… Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não acho… A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas – volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.” (p. 178).

Esse feeling do fracasso da linguagem acompanha, como um baixo-contínuo, o jogo de identidade da narradora, convertida em personagem, e de sua narrativa convertida num espaço literário agônico, tal como se nos apresenta, também, em A Hora da Estrela, onde se travam um embate e um debate. A meditação apaixonada feita de lampejos intuitivos, e a ficção propriamente dita, sempre meditativa, feita de súbitas iluminações, produzem-se reciprocamente, produzindo o movimento dubitativo, dramático, de uma escritura errante, autodilacerada, à procura de sua destinação, impelida pelo vago objeto do desejo, que desce ao limbo da vida impulsiva para subir a uma forma de improviso intérmino, no qual parece abolir-se a distinção entre prosa e poesia, e que, fluxo verbal contínuo, sucessão de fragmentos da alma e do mundo, já não pode mais receber a denominação de conto, romance ou novela – improviso porque desenrolado, tal o impromptu musical, ao léu de múltiplos temas e motivos recorrentes (autoconhecimento, expressão, existência, liberdade, contemplação, ação, inquietação, morte, desejo de ser, identidade pessoal, Deus, o olhar, o grotesco e/ou o escatológico).

Um modo esquizoide de escrever, diríamos repetindo Barthes, à custa da “cisão vertiginosa do sujeito”, do desdobramento da consciência reflexiva, mas que funda a ficção e, juntamente com ela, o fictício da identidade do narrador a que se refere Le Plaisir du Texte, em confronto com a identidade fictícia de seu personagem. O narrador de A Hora da Estrela é Clarice Lispector, e Clarice Lispector, tanto quanto Flaubert foi Madame Bovary, é Macabéa. Entretanto, ao contrário de Flaubert, que permaneceu sempre, como autor, por trás de seus personagens, Clarice Lispector expõe-se quase sem disfarce, exibindo-se, lado a lado de seus personagens, também ela persona, na condição patética do escritor (culposo relativamente a Macabéa), que finge ou mente para alcançar uma certa verdade da condição humana – mas sabendo que mente, como se numa réplica ao dito cartesiano Eu que penso, sou, o Cogito do filósofo René Descartes, ela se perguntasse permanentemente Eu que narro, quem sou?

4.

Expressão desse Cogito filosófico invertido, Um Sopro de Vida mantém esquema triádico de composição quanto aos personagens, semelhante ao de A Hora da Estrela: Autor interposto e personagem feminina, desta vez uma escritora (Ângela), ambos como heterônimos da romancista, Clarice Lispector, mais presente do que ausente.

A cisão do sujeito narrador, o seu desdobramento, transpõe-se aqui, diferentemente do que ocorreu em A Hora da Estrela, para o plano da própria obra de Clarice Lispector, de que esse livro póstumo é uma recapitulação – paráfrase e paródia –, sob dois focos, o de Angela e o do Autor, feminino e masculino em oposição. Ora como parte da linguagem da primeira, ora como parte da linguagem do segundo, encontram-se disseminados e modificados na obra frases, conceitos, maneiras de agir e de pensar, locuções e passagens, de contos, crônicas e romances da ficcionista.

“Angela é a minha tentativa de ser dois. (p. 32) […] No entanto ela me é eu” (p. 33), diz o Autor. “Eu sou uma atriz para mim” (p. 37), replica Angela falando de si mesma e para si mesma. Declaradamente criação do Autor, essa escritora tem, contudo, personalidade própria; a elocução daquela reveza com a desta: dois monólogos alternados que jamais confluem num diálogo. Não há correspondência entre as duas diferentes pautas verbais do mesmo improviso narrativo, e que formam, contudo, uma só escrita errante, empática, hiperbólica, repetitiva, contaminando o leitor com a força sorrateira de um entusiasmo maligno, infeccioso – de um infectious enthusiasm, como diria Jane Austen – que se propaga da presença declarada de Clarice Lispector.

Personagem de seus personagens, autora e leitora de seu próprio livro, que nele e através dele se recapitula, Clarice Lispector, ortônima no meio de seus heterônimos, finalmente se inscreve no fecho da obra, escrevendo o antecipado epitáfio por onde começa e acaba o texto de Um Sopro de Vida: “Já li este livro até o fim e acrescento alguma notícia neste começo, quer dizer que o fim, que não deve ser lido antes, se emenda num círculo ao começo, cobra que engole o próprio rabo. E, ao ter lido o livro, cortei muito mais que a metade, só deixei o que me provoca e inspira para a vida: estrela acesa ao entardecer. […] No entanto eu já estou no futuro. Esse meu futuro que será para vós o passado de um morto. Quando acabardes este livro chorai por mim um aleluia. Quando fechardes as últimas páginas deste malgrado e afoito brincalhão livro de vida então esquecei-me. Que Deus voz abençoe então e este livro acabe bem. Para enfim eu ter repouso. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim. Estou caindo no discurso? que me perdoem os fiéis do templo: eu escrevo e assim me livro de mim e posso então descansar.” (p. 20)

O jogo de identidade que a narradora manteve consigo mesma cessa quando o texto, pré-meditação da morte, se transforma em estela fúnebre.

*Benedito Nunes (1929-2011), filósofo, Professor Emérito da UFPA, é autor, entre outros livros, de O drama da linguagem – uma leitura de Clarice Lispector (Ática)

Publicado originalmente na revista Remate de males, no. 9, 1989.

Notas

* As citações provêm de A Hora da Estrela (Livraria José Olympio Editora, Rio, 1977), A Paixão segundo G. H. (“Romance”, Editora do Autor, Rio, 1964), Um Sopro de Vida (“Pulsações”, Editora Nova Fronteira, Rio, 1978).

[i] Cf. “Literatura de vanguarda no Brasil”. In: Movimentos Literários de Vanguardia em Ibero-América, memorial del 11º Congresso, Instituto Internacional de Literatura Ibero-americacna, Universidade do Texas, México 1965, pp. 109 – 116.

[ii] Carta do 4 de março de 1957 (Rio). Fonte: Archivo-Museu de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa.

[iii] Carta de Clarice a Andrea Azulay. Fonte: Olga Borelli.