Por RENATO LESSA*

Capítulo do livro coletivo recém-lançado “Por que a filosofia interessa à democracia”.

1.

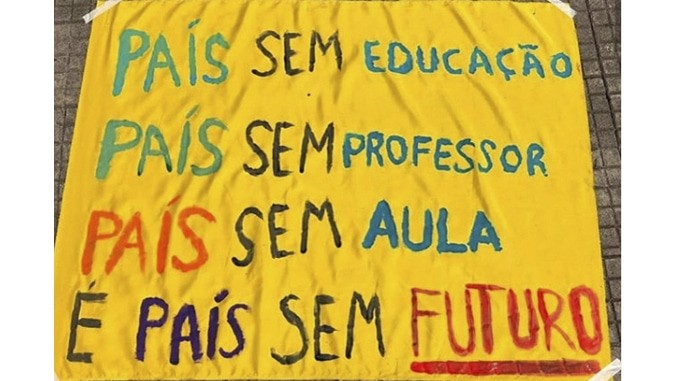

É possível estabelecer, de modo inequívoco, relações de implicação mútua entre filosofia e democracia? Há elementos inerentes a ambos os termos, suficientes para supô-los partes de uma relação necessária, na qual cada uma seria condição para a vigência da outra? Trata-se, com efeito, de questão tremenda e de complexa aproximação.

À rigor, um passo necessário e prudente para refletir a respeito exigiria alguma exegese das concepções possíveis do que seja tanto filosofia quanto democracia, para detectar, nas diversas modulações dos termos, a medida de suas aproximações e estranhamentos. O problema é que tal prudência impõe seu preço: longo e penoso esforço de escavação, a exceder em medida dilatada o pequeno conjunto de argumentos que pretendo aqui desenvolver. Haveria que cotejar, por exemplo, diferentes inflexões filosóficas surgidas no curso do tempo com o longo processo de ressignificação do flatus vocis “democracia”, desde seu primeiro aparecimento linguístico nas calendas gregas dos bons tempos.

Há, contudo, outros modos possíveis e menos oceânicos de construção de um argumento prudente, ou seja, de um juízo que não tome a si mesmo como seu próprio fundamento; que não se faça index sui, de um modo olimpicamente autárquico. Imagino que um dos modos poderia partir de uma evidência negativa. Parece-me um caminho possível: antes de comprometer-me com um argumento positivo – ou de afirmar uma evidência positiva – capaz de sustentar uma relação conceitual biunívoca, clara e distinta entre os termos filosofia e democracia, talvez seja o caso de buscar amparo em uma proposição negativa. Sua fórmula a mim não se apresenta como problemática; ei-la: governos despóticos e antidemocráticos, por definição, odeiam tanto a filosofia quanto aqueles que a praticam. Sigamos por este caminho.

2.

As vantagens da orientação pelo negativo podem ser muitas. A maior de todas resulta do fato de que – pace Porchat – sabemos que “filosofia” significa “conflito das filosofias”, pois sempre haverá quem diga que sua verdade filosófica privada é capaz de estabelecer qualquer coisa de modo mais consistente de que as demais, nisto incluída a postulação de um nexo próprio de implicação necessária com a ideia e a prática da democracia. Se formos por aí, em busca da evidência positiva mais robusta, temo que nossos jogos reflexivos venham a se orientar por uma ênfase em nossas diferenças filosóficas, mais do que pela possibilidade de imaginar algo como um efeito filosófico, em sentido mais amplo, portador potencial de inclinações, não digo democráticas, mas ao menos anti-despóticas. Adianto, para posterior consideração, que tal efeito filosófico tem a ver com o investimento imaginativo em uma reserva de abstração, um fator decisivo na resistência ao domínio dos fatos brutos.

Partamos, pois, da evidência negativa, cuja fórmula reafirmo: governos despóticos e antidemocráticos, por definição, odeiam tanto a filosofia quanto aqueles que a praticam. Pode-se, a isto, objetar que nada impede que um regime despótico abrace uma determinada filosofia, segundo regras interpretativas próprias e um tanto escalenas, e dela faça fundamento de suas ações e razão suficiente para banir as demais. No entanto, a promoção monopólica – ou melhor, o rebaixamento – de uma orientação filosófica à condição de filosofia pública oficial, por isolar o sistema escolhido de seu ambiente filosófico maior – o da diversidade ou do “conflito das filosofias” – desqualifica-o enquanto forma filosófica. Tratar-se-á, nesse caso, tão somente da afirmação particular de um fundamento, cujas raízes podem estar em algum sistema filosófico qualquer, com vistas a legitimar uma ideia de razão de Estado, assentada em verdades autoproclamadas.

Minha defesa à objeção parte da premissa de que as diferentes formas filosóficas não subsistem absoluta e isoladamente enquanto filosofias. O que lhes dá pleno sentido, para além de suas “questões internas”, é o vínculo com o ambiente mais amplo da variedade e do “conflito das filosofas”. Quanto à “promoção” mencionada, não passaria ela de um dos modos da miséria da filosofia. É lembrar do que foi feito, por exemplo, com o marxismo, pelas artes dos manuais produzidos pelas academias soviética e chinesa durante boa parte do século passado.

O mesmo pode ser dito a respeito da utilização da filosofia da Ilustração Escocesa, do século XVIII ou do sistema elaborado por John Locke, no século anterior, como supostos fundamentos daquilo que Karl Polanyi (1980), em ato iluminado, denominou como “religião de mercado”. Esta, na verdade, carece de fundamento filosófico: basta-lhe a tosca crença behaviorista de que os humanos são sistemas animais movidos por “preferências” e “incentivos”. O mundo do mercado irrestrito e autorregulado é, com efeito, um experimento salivar, que requer tão somente animais em dia com seus instintos. A única abstração exigida é a da aceitação da moeda como equivalente universal de troca.

3.

Se partirmos da evidência negativa, logo encontramos uma contrapartida: a filosofia dá-se mal com o despotismo e com a tirania. Trata-se, na verdade, de uma aversão compartilhada, um avesso da diaphonía existente entre os diferentes sistemas filosóficos. O ponto, admito, exige explicação.

Um dos principais argumentos do ceticismo antigo, o da diaphonía, sustenta que a diversidade dos juízos humanos configura cenários potenciais de desacordos “indecidíveis”. A respeito de tudo podemos discordar, dizia o cético grego Agripa, já que os elementos de prova que lançamos mão no confronto com juízos rivais não passam de elementos processados por nossos próprios sistemas particulares. Os indícios da diaphonía, como elemento constitutivo da via philosophica, são detectáveis na incompatibilidade entre proposições positivas, emanadas das diferentes escolas filosóficas, a respeito do que é o mundo, ou do que é o caso e, por certo, do que ambos devem ser.

Contudo, a ênfase no aspecto da incompatibilidade entre proposições positivas, como forma de aproximação analítica da diversidade dos enunciados filosóficos, acaba por obliterar a presença de possíveis convergências negativas. É o que parece ter ocorrido no âmbito da filosofa política clássica, no qual a diversidade de orientações a respeito do que deveria ser a boa vida ou o bom governo não impediu certa convergência a respeito do que seria o pior dos males. A diaphonia instalada em meio aos esforços em definir o que é o melhor para a comunidade política não possui a mesma extensão no que diz respeito à definição do que pode ser o pior: para além do simples mau governo, a dissolução da comunidade política. De certo, há muitos modos de definir e indicar a ocorrência prática do que seja o mau governo, mas, na camada mais funda do abismo das formas imperfeitas, reside a tirania e o despotismo, não como formas de governo, mas como dissolventes da comunidade política.

Marcas da aversão mencionada podem ser encontradas já nas Histórias de Heródoto (1849), ao questionar a compatibilidade entre “governo bem constituído” e a possibilidade de um governante “fazer o que lhe apraz e sem controle”. O tirano, nesta chave, age contra a comunidade política, já que, por sua orientação idiótica, torna-se um operador de imprevisibilidade: não há lei ou regramento capaz de prever o que fará e de limitar os efeitos de suas ações: “se lhe mostramos respeito com moderação ofende-se porque não é suficientemente honrado; e se alguém o honra muito ofende-se com o adulador […]. Ele muda as instituições dos nossos antepassados, viola mulheres, e manda matar homens sem julgamento”. (HERÓDOTO, 1849, p. 206, tradução nossa).

O juízo de Heródoto não dista muito do feito por Aristóteles, em sua reflexão a respeito das “constituições corruptas”. O que lhes caracterizaria seria o fato de que visam tão somente “o bem do governante”: “São como o governo do senhor sobre o escravo, em que o interesse do senhor está acima de tudo”. O Estado, ao contrário, deve ser “uma associação de homens livres”. (ARISTÓTELES, 1949, p. 112-113). O juízo de Aristóteles, bem sei, presta-se a muita coisa. Pode servir como regra de exclusão dos escravos no âmbito da comunidade política. Em sentido contrário, convém de modo claro à defesa de uma forma de Estado e de sociedade na qual não haja escravos.

De qualquer modo, importa reconhecer a presença de uma marca estruturante de toda a filosofia política futura: a constituição de uma tradição de discurso a respeito do comum. As formas e os requisitos do comum são, por certo, legionárias como o demônio: trata-se do domínio por excelência da diaphonía. No entanto, faz sentido imaginar que a dispersão de imagens a respeito do que pode ser a boa ordem não elimina o fato originário de uma aversão convergente: o temor e a repulsa ao despotismo. O despotismo, nesse sentido, não é um dos modos possíveis da política: ele é tão-somente um parasita do corpo político; seu programa “natural” é o da destruição do seu próprio habitat.

A contra-diaphonía da aversão ao despotismo/tirania parece sustentar-se nos seguintes marcadores negativos: “capricho – o tirano faz o que lhe apraz –; ausência de regularidade – o tirano muda as instituições, ofende os antepassados e viola as mulheres –; privatismo – o governo despótico visa o bem de soberano –; medo como liame social – o despotismo é o governo de um só, por meio do medo e da desgraça” (LESSA, 2003, p. 114).

E assim seguimos, deste os momentos originários da tradição da filosofia política, um roteiro incerto e confuso povoado por trajetórias dispares. Provocadas, em grande medida, por um motivo comum: o horror ao extremo e à impossibilidade de uma forma de vida orientada pelo que é comum. Não quero exceder a menção a exemplos, violando assim uma regra que eu mesmo propus, mas é inevitável menções a Pierre Bayle – que, no século XVII, imaginou uma comunidade política fundada no silêncio da religião (a “república dos ateus”) como alternativa à guerra dos particularismos religiosos – e a Montesquieu – que, no século seguinte, fez do horror ao despotismo a base de um “desenho institucional” voltado para a contenção das potências políticas e sociais. A propósito de Montesquieu (1973, p. 79), é bem o caso de transcrever o menor capítulo da história da filosofia política, intitulado “Ideia do despotismo”: “Quando os selvagens da Louisiana querem colher uma fruta, cortam a árvore embaixo e apanham-na. Eis o governo despótico”. O despotismo é espontâneo, visceral e dispensa mediações.

4.

Mas, o que é o comum? Do que se trata? O comum resulta do trabalho da abstração. Não está, por certo, nas coisas, pois essas, pace Guilherme de Ockham, subsistem em suas inúmeras particularidades, sem ligaduras, em estado de abandono ontológico. O comum é o que se apresenta no predicado das coisas. De nenhum modo como algo por elas mesmas gerado, como se tivessem em si mesma o programa de sua expressão. Herdeiros da cultura do nominalismo, sabemos bem do que se trata: somos nós os doadores de predicados, a começar pelos nomes simples e daí, na sequência, aos nomes universais, às “formas simbólicas” de Ernst Cassirer, ao mundo que “pintamos para nós mesmos” de Wittgenstein, aos “modos de fazer mundos” de Nelson Goodman, ou à “precipitação do infinito no indivíduo”, segundo bela fórmula de Fernando Gil.

O comum é, ao mesmo tempo, algo que não se vê nas coisas e uma reserva alucinatória necessária para que as coisas sejam vistas. Uma reserva que, tão logo posta e ativa, faz com que as coisas percam qualquer inteligibilidade fora do quadro de referência por ela estabelecido: só assim posso supor que sujeitos desiguais e diferentes sejam iguais. A experiência prática da democracia entre os gregos – enquanto método de decisão no qual a maioria do demos indica a direção a seguir pela cidade – foi precedida pela fixação de uma abstração originária, a isonomia, segundo a qual os sujeitos políticos representam-se como equivalentes, dotados do mesmo peso, à despeito das diferenças mais do que tangíveis entre si.

Em outros termos, a visibilidade primária incontornável da diferença e, mesmo, da desigualdade entre os sujeitos foi, por um ato alucinatório – por definição todo ato originário é alucinatório – submetida à força de um princípio imaterial: todos são tomados por iguais. Trata-se de abstração em estado puro: fixar a existência de invisíveis e imateriais e tomá-los como condição do governo e da “gestão” das coisas visíveis. A democracia originária, dessa forma, apresentou-se como modo prático e material de governo da comunidade política, fundado na abstração da isonomia.

5.

O fator abstração não opera apenas como retaguarda alucinatória de experimentos práticos, tal como uma ficção produtiva em sentido aristotélico. Ela acaba por configurar a gramática da autorrepresentação dos próprios sujeitos. Apesar de singulares e distintos, os sujeitos tomam-se como iguais e indistintos. Dessa internalização do abstrato decorrem consequências em nada abstratas: da isonomia passa-se à isegoria – igualdade no uso da palavra – e à centralidade da deliberação pública, em um espiral de regramentos que cada vez mais exige investimentos em “aplicativos” práticos fundados, por sua vez, em valores e princípios abstratos. Vida que segue, confusa e produtiva. Abstração, isonomia, deliberação. Deliberamos por não sabermos; por não dispormos de respostas verdadeiras; só o que ignoramos exige deliberação. Não estará sob nosso juízo, por certo, a composição das figuras geométricas, cuja lógica se abate sobre nós por meio de atos demonstrativos, nunca deliberativos. Mas a forma e os propósitos da cidade não dispensam o recurso da deliberação sobre temas incertos.

A bem da verdade, a filosofia não exige tão somente a democracia como sua condição de possibilidade. Com efeito, em cenários de democracia puramente majoritária, movidas pela expressão de uma “tirania da maioria”, a prática da filosofia é perigosa, além de vantajosa para ressentidos e eventuais comerciantes de cicuta. Uma sociedade aristocrática, por certo, pode reunir condições mais seguras para que a filosofia floresça, tal como ilustra tanto o quadro da filosofia moderna, quanto a extração social de muitos de seus praticantes. Isto, a despeito da censura ali sempre presente, que foi incapaz de impedir a proliferação de copiosa literatura e filosofia clandestina, da qual resulta parte não desprezível de nosso espirito crítico.

O quadro mais propício para o exercício não tutelado da filosofia parece ser o composto por sistemas políticos nos quais ocorreu uma combinação entre democracia eleitoral e liberalismo político e cultural, nos quais a expressão de maiorias encontra limites em um conjunto de direitos subjetivos e contra majoritários, entre os quais o da liberdade de pensamento e de expressão, e em leis e regras que lhes conferem materialidade. Nos termos de John Stuart Mill, no século XIX, em tal regime a legitimidade dos governos decorreria não apenas da expressão da maioria, mas, em grande medida, pela obrigação constitucional da proteção das minorias.

Mas, mesmo em tais quadros semi-idílicos, não se dirá que a filosofia é condição necessária para o exercício do governo democrático. O quadro parece-me ser outro: se um ambiente de liberdades ampliadas é, sem dúvida, propício para a invenção cultural e intelectual, a força da reflexão filosófica não se dá pela sustentação direta de uma forma específica de exercício do poder político, mesmo que este seja, em alguma medida, democrático. A relação é de outra natureza. Não direi, de modo forte, que a democracia exige a filosofa como sua condição de possibilidade. Direi tão somente que ela é um recurso inestimável para a reflexividade, para o exercício do pensamento e do juízo crítico e, sobretudo, para a configuração de uma reserva de abstração.

Michael Walzer (1977), um dos mais importantes filósofos políticos norte-americanos contemporâneos, concluiu seu belo livro Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship (WALZER, 1975, p. 205), com a seguinte afirmativa: “o que seria da política democrática sem seus críticos independentes?”. A ideia de “crítica independente” não deve ser tomada em sentido meramente tópico, como marcadora de distância e de objeção diante de elementos pontuais da vida política, tais como uma lei, um decreto, um discurso ou uma determinada ação. Trata-se, a meu juízo, da constituição de uma reserva de abstração na qual, além da invenção de conteúdos específicos, a própria experiência da reflexividade faz-se relevante, como fertilizadora dos repertórios imaginativos.

Claro está que a filosofia não possui o monopólio de “alimentação” de tal esfera abstrata: outras linguagens e tradições possuem formas e circuitos próprios de fertilização do imaginário, como são os casos notórios das artes e da literatura. No entanto, a tradição da filosofia – em seus diversos campos – mantém relação especial no que diz respeito à configuração das formas de vida dos humanos. Em grande medida, os marcadores mais gerais da sociabilidade moderna foram afetados de modo direto por decantações de concepções de mundo geradas no ambiente do conflito das filosofias. A despeito de suas dissonâncias, daquele conflito, inúmeros utensílios abstratos foram introduzidos na linguagem que empregamos para falar das coisas.

Assim, e para dar um de muitos exemplos possíveis, Rousseau – em seu magnifico Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1755 –, para melhor entender o fenômeno da diferença real entre os humanos, lançou mão da ideia abstrata de igualdade, que ele mesmo afirmou ser historicamente inexistente. Mas isso não vem ao caso: o que importa é que a inteligibilidade da matéria dura do mundo – o “brutto potere”, do poeta italiano Giacomo Leopardi (1798-1837) – parece exigir a operação alucinada de recursos abstratos.

A posição ocupada pela filosofia na constituição dessa reserva de abstração está longe de ser consolidada. Não se trata de um mundo distinto do da experiência, no qual subsistem intocadas formas conceituais à disposição de nossas inumeráveis necessidades de socorro. A reserva que menciono, ainda que dotada de dinâmicas inerciais, resulta, em dilatada medida, da ação e do esforço de seus praticantes. A filosofia pertence ao campo mais amplo da cultura, sem que a ela possa ser reduzida como um de seus efeitos. Não falo de causalidade, mas de inerência: a filosofia – tal como a literatura – não reflete a realidade; ela a afeta. As formas e os efeitos dessa afetação, assim como sua força e intensidade, dependerão da capacidade e do empenho dos praticantes da filosofia em pôr sob sua inspeção os dilemas constitutivos daquilo que David Hume designou como “the common affairs of life”.

Em uma chave inconclusiva: o alcance dos efeitos filosóficos sobre a constituição e o enriquecimento de uma cultura democrática dependem, a meu juízo, da presença de uma disposição filosófica de lidar com os temas da vida comum e de, ao fazê-lo, enriquecer a reserva cultural da abstração. A relação entre democracia e filosofia depende, pois, da consistência e do empenho de uma política filosófica, ou de uma política para a filosofia.

*Renato Lessa é professor da PUC-RJ. Autor, entre outros livros, de O cético e o rabino: breve filosofia sobre a preguiça, a crença e o tempo (Leya).

Referência

Waldomiro J. Silveira Filho. Por que a filosofia interessa à democracia. Salvador, EDUFBA, 2021, 480 págs.

Referências bibliográficas

ARISTÓTELES. The Politics of Aristotle. Oxford: Clarendom Press, 1949.

DALE, G. A Life on the Left. Nova York: Columbia University Press, 2018.

HERÓDOTO. The Histories: A New and Literal Version. Tradução Henry Cary. Londres: Henry G. Bohn, 1849.

LESSA, R. Da corrupção, do despotismo e de algumas incertezas: uma perspectiva cética. In: LESSA, R. (org.). Agonia, aposta e ceticismo: ensaios de filosofa política. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

MILL, J. S. On Liberty. Nova York: W. W. Norton & Company, 1975.

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril, 1973. (Coleção Os Pensadores).

POLANYI, K. A grande transformação: origens do nosso tempo. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

PORCHAT, O. Rumo ao ceticismo. São Paulo: Unesp, 2007.

SMITH, P. J. Uma visão cética do mundo: Porchat e a filosofa. São Paulo: Unesp, 2017.

WALZER, M. Das obrigações políticas: ensaios sobre desobediência, guerra e cidadania. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

WOLIN, S. Politics and vision: continuity and innovation in western political though. Boston: Little Brown, 1960.