Por DOUGLAS SANTOS ALVES*

Afirmar a identidade particular implica em desafiar os discursos hegemônicos e a racionalidade que se apresenta como universal

O debate sobre o silenciamento dos subalternos, sua invisibilização e o problema do lugar de fala não surgiu nos últimos anos e tampouco tem origem nos movimentos chamados identitários. Hoje se percebe usos e abusos de certos conceitos sem que se respeite suas premissas, ou mesmo se conheça a origem da discussão. Num dado momento Antônio Gramsci escreveu sobre os grupos sociais subalternos evidenciando que sua história “é uma função ‘desagregada’ e descontínua da história da sociedade civil” (GRAMSCI, 1999, CC25, §6, p. 139-140). Numa rápida e instigante afirmação, é dito que “para uma elite social, os elementos dos grupos subalternos têm sempre algo de bárbaro ou patológico” (GRAMSCI, 1999, CC25, p. 131). Essas breves passagens são de grande valor para a compreensão do debate acerca de identidade e lugar de fala na atualidade.

A hegemonia de um grupo social sobre o conjunto da sociedade implica na elaboração e difusão da visão de mundo deste grupo. Uma forma específica de racionalidade se desdobra dessa visão de mundo estabelecendo a conexão necessária entre as práticas sociais, estruturas sociais e ideologia. Pessoas, grupos, classes e frações de classes sociais vivenciam suas experiências em função de condições objetivas legadas do passado. Tais condições estruturam a vida em sociedade e as relações sociais para a produção e reprodução dessa vida. Certos modos de ser e de agir ganham sentido ou tornam-se insensatos a depender das circunstâncias sociais. Mas também o funcionamento de estruturas econômicas, políticas e jurídicas possuem uma certa lógica própria, e essa lógica atribui significado para as ações das pessoas. Se aceitarmos a premissa de que tais estruturas, mediante a ação das pessoas em seu interior, constituem o próprio ordenamento social e o mantém em funcionamento, então a lógica própria de seu funcionamento é a lógica da reprodução social como um todo. Até mesmo Foucault havia identificado que a esfera de mercado por si tinha o poder de julgar e validar práticas sociais econômicas (FOUCAULT, 2010). Sob uma tônica aparentemente impessoal, o funcionamento regular da totalidade das relações sociais produz uma racionalidade própria que se apresenta como natural, neutra e, acima de tudo, universal.

Essa racionalidade corresponde à visão de mundo das classes e frações de classes sociais dominantes, uma vez que revestem de legitimidade sua condição no interior das relações sociais de produção. Ou seja, essa racionalidade é a universalização de uma visão de mundo particular, portanto, se apresenta para a sociedade como a visão de mundo de todos, sendo que, em verdade, é a racionalidade dos dominantes que se faz hegemônica.

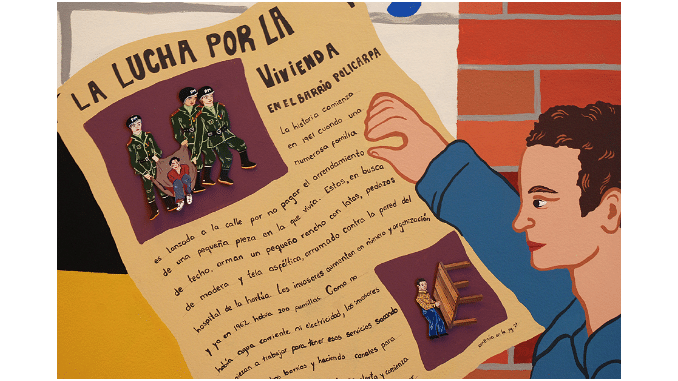

Ao se aceitar a premissa de que a reprodução das relações sociais fornece uma matriz de significados para os elementos que constituem a totalidade da vida social, as passagens de Gramsci mencionadas acima tornam-se mais fáceis de se compreender. Os grupos sociais subalternos são aqueles que estão relegados à margem da história porque a história que se impõe como verdadeira é a dos grupos dominantes. E estes descrevem quem são os subalternos segundo a sua visão de mundo, na qual aqueles são retratados como bárbaros ou patológicos. Se são função desagregada da história dos dominantes, os subalternos não falam por si, não possuem voz e não narram sua própria história. Além disso, e também em função disso, não organizam a si próprios como grupo ou fração social, ao contrário, são (des) organizados pela ação e pela narrativa hegemônica.

Note-se que para o marxista italiano existe uma conexão entre organização, ação e visão de mundo ou ideologia. E que tais elementos são parte de estruturas maiores que abarcam organização social e estruturas de poder. Para o autor, assim como para o marxismo, o processo descrito é essencialmente material e existe no interior da totalidade das formações sociais capitalistas que, por sua vez, incidem enquanto todo sobre as partes que a constituem.

Com base em tais premissas é possível compreender melhor algumas polêmicas sobre os chamados movimentos identitários. Há décadas um conjunto de pautas geralmente associadas a dimensões culturais da vida social ganhou espaço sob um discurso de retrocesso de conflitos ligados a pautas econômicas redistributivas. Em resumo, afirmou-se que diversos movimentos sociais surgiram colocando em tela problemas ligados às identidades e à subjetividade política de grupos sociais, como o movimento negro, feminista, LGBT etc. E foi dito também que esses movimentos marcavam o declínio da luta de classes e do sujeito classe trabalhadora (HALL, 2011).

Para as linhas teóricas mais radicais nesse discurso, o que estava, e está, em jogo é a desconstrução da ideia de um sujeito universal que a modernidade produziu. Esse sujeito universal, também descrito como “o homem, branco, heterossexual, cristão e de classe média”, ou ainda, “o cidadão de bem”, representaria um ideal cultural hegemônico que silenciaria os subalternos. Com base num complexo aparato discursivo, um conjunto de “verdades” seriam (e de fato são) impostas a cada instante para produzir a ilusão de que o cidadão de bem representa a todos universalmente e que ele é o padrão e a medida do normal e do natural no ser humano. Sendo apresentado como ponto central de uma régua, os outros são medidos por graus de distanciamento deste ponto, e classificados de acordo com os desvios que acumulam.

O que nem sempre é dito, e aqui apresento algumas diferenças decisivas, é que vivemos em uma sociedade fundada sobre o livre mercado, e que para operar livremente, esse mercado (principalmente o mercado de trabalho) demanda pessoas também livres e acima de tudo iguais (se não o fossem, estaríamos sob relações de escravidão ou servidão feudal). E o responsável por atribuir o estatuto de liberdade e igualdade ao indivíduo é o Estado, que promulga o sujeito como sujeito de direito. Portanto, o sujeito universal que é a base para noções de naturalidade e normalidade social é o efeito ou resultado da imposição política do Estado moderno. E o que determina esse processo é a necessidade de garantir as condições de reprodução social das relações de produção como um todo. Assim, temos de um lado as bases materiais que explicam a hegemonia desse sujeito universal, e de outro a consequente racionalidade própria ao funcionamento dessas bases, que define o sentido desse sujeito e o apresenta como fundamento das relações humanas e, por fim, sua compreensão a partir da totalidade social.

Diante desse esquema teórico pode-se entender que a luta dos sujeitos oprimidos e estigmatizados como mulheres, LGBTs, negros e negras, indígenas e tantos outros, é sim a luta contra o silenciamento imposto pelo discurso hegemônico. Isso tem sido muito bem tratado por teorias pós-estruturalistas, desconstrucionistas e pós-modernas. Contudo, o confronto geralmente se reduz ao momento cultural da totalidade social e à luta no terreno discursivo. Não raro é possível observar uma explícita renúncia à noção de totalidade e materialidade da arena de confronto.

O discurso que se apresenta como universal, e que apresenta igualmente um sujeito universal, resulta da racionalidade hegemônica. Os elementos particulares que fazem do subalterno o “outro”, o “bárbaro” ou o “patológico” são elementos cujo significado é determinado por essa racionalidade hegemônica. Os múltiplos discursos ideológicos (da medicina, da política, da religião, da sexualidade etc.) classificam e ordenam hierarquicamente cada um dos diferentes sujeitos, retirando destes o direito de falar por si mesmos. Diante desse processo de sujeição, o direito à fala ganha forma de luta política contra a subordinação. Mas, mais do que isso, a afirmação da particularidade que define a diferença e determina a subalternização do sujeito torna-se um ato importante de resistência. É nesse marco que se deve analisar a questão das identidades. Elas são construídas em torno da particularidade ou especificidade que é apagada ou inferiorizada diante de uma universalidade artificialmente construída. Afirmar a identidade particular implica em desafiar os discursos hegemônicos e a racionalidade que se apresenta como universal. A identidade, portanto, é a base para o lugar de fala.

A questão central, então, é compreender que a identidade particular do subalterno se confronta com a hegemonia de uma universalidade opressora. Contudo, não é possível romper com essa relação permanecendo sempre no mesmo ponto. E esse é um dos limites do identitarismo, uma vez que adota o particularismo como estratégia permanente. Ou seja, a política da afirmação constante do elemento específico (que define a identidade do subalterno) contra o silenciamento do sujeito universal.

O problema é que esse sujeito universal não é indeterminado. Como dito antes, ele é o efeito demandado pela reprodução social das relações de produção, ou seja, pela totalidade social. A história hegemônica é a racionalização da visão de mundo de grupos e classes hegemônicos atuando nas esferas materiais e ideológicas que garantem a reprodução social. A instância cultural não existe como momento autônomo da sociedade, mas como componente orgânico da totalidade. Portanto, a luta da parte (sujeito subalterno) contra o todo implica em dois momentos necessários. O primeiro trata de afirmar-se como parte, ou seja, construir a própria narrativa e a auto-organização, e o lugar de fala é tática fundamental. Nesse ponto a identidade é decisiva para o confronto contra o silenciamento, mas carrega um forte traço corporativo que geralmente conduz a fragmentação. O segundo, contudo, implica na superação do primeiro. Para além da afirmação enquanto parte, é o avanço rumo a proposição de uma nova totalidade ou universalidade. Mais do que confronto ideológico e discursivo, a ação política efetiva contra as relações sociais e materiais que engendram a subalternidade. Em síntese, a construção e afirmação do projeto, e a ação estratégica contra, a reprodução das condições de produção, uma vez que é no girar dessa engrenagem que a opressão é produzida e naturalizada. Trata-se de situar a relação de opressão e subalternidade dentro da totalidade e a partir disso ordenar a organização do sujeito político e sua ação efetiva em direção à outra universalidade onde a opressão não seja necessária à continuidade das relações humanas.

*Douglas Santos Alves é professor de Ciência Política na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Referências

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1999 – 2002.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.

FOUCAULT, Michel. O nascimento da biopolítica. Edições 70, Lisboa, Portugal. 2010.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro DP&A, 2011.