Por GERD BORNHEIM*

Prefácio para o livro “Falando de Shakespeare”, de Barbara Heliodora (Ed. Perspectiva).

Precipita-se em erro insustentável quem pretende que a atividade teatral constitua uma dimensão por assim dizer natural do comportamento humano; tal ponto de vista, frequentemente afirmado, deriva, justamente em seu exagero, de uma das criações mais soberbas do espírito humano – o teatro e as paixões que ele sabe suscitar. Acontece, entretanto, que aquela tese não resiste ao menor esforço de inspeção nos acontecimentos históricos.

O máximo que se pode adiantar é que o homem – e isso vale, em suas formas mais primevas, também para outros tipos de animal – vem dotado de certa capacidade mimética, da aptidão de transmutar-se em outro; ou ainda, de desenvolver a cultura de algum nível de expressão mímica para determinados sentimentos, ideias ou situações; são ideias e gesticulações que chegam a alcançar até mesmo o nível de requintes sofisticados, tais como observáveis em comemorações bélicas ou em ofícios religiosos, e fazem florescer a dança e a liturgia. Dessa ritualística, no entanto, deve-se asseverar que ela pertence, no máximo, à proto-história da arte teatral; não fosse assim, o próprio conceito de teatro sofreria um alargamento que acabaria por encobrir as suas especificidades.

Claro que o teatro pode tudo assimilar, de tudo fazer tema, pode retomar as raízes mais remotas, deixar-se inspirar até mesmo pelo que já desfalece na memória do tempo; pode até tentar a recuperação arquetípica de algum velho sentido obliterado, ainda que, como todo sentido, revele-se essencialmente histórico e destinado a perder-se nas armadilhas do esquecimento definitivo.

O fato que deve ser reconhecido está em que o teatro se constituiu, através dos tempos, em uma atividade extremamente rara; digamos que essa síntese que constrói um espetáculo, agregado de elementos necessariamente plurais, dificilmente consegue acertar-se na composição de sua complexidade. Nem penso aqui nas pequenas é nas grandes culturas que souberam expressar-se nas mais diversas formas: nelas, ali ou mais além, encontram-se sem dúvida pérolas de rara pureza, e talvez só o Ocidente tenha sabido de fato reconhecê-las.

Mas prendo-me aqui tão-somente ao nosso mundo ocidental. E lembro esse incrível privilégio, o de dispormos nada menos que de duas experiências teatrais inéditas, de duas vertentes de formas de teatro originais e únicas, a ponto de elas serem até mesmo irreconciliáveis – a grega e a medieval. Explicar-se-á isso aventando, e não sem razão, que o nosso mundo ocidental abebera-se na exuberância de uma dupla raiz: a cultura greco-romana de um lado e a hebraico-cristã de outro. As diferenças deixam-se inaugurar, portanto, já no nível das raízes. Entendido isso, passa-se a entender também até mesmo os pormenores. Por exemplo: dentre suas obras principais, o único texto de Aristóteles que permaneceu praticamente ignorado na Idade Média foi a Poética; pois, de fato, como poderia o imaginário medieval ter acesso a esse texto, reflexo de uma fabulação totalmente outra?

E veja-se: essas surpreendentes formas de maravilhamento teatral nunca deixaram de ser uma exceção: um século e pouco mais na Grécia ática, e o esplendor da alta cena nos momentos maiores da Idade Média. Penso aqui, claro está, nas manifestações mais solenes e por assim dizer definitivas daqueles dois tempos antigos. Mas as coisas se complicam: se pensarmos nos padrões vigentes no teatro moderno, tal como ele começou a ser elaborado no curso do século XVI, seria de considerar aquelas solenidades já exauridas como expressões propriamente teatrais? Sim e não. Se observarmos o que se vê hoje em cena, certamente seríamos induzidos a endossar uma resposta redondamente negativa. Realmente, o que os gregos e os cristãos viam eram muito mais formas de celebração, de comemoração dos mitos, da palavra originária, do resgate sempre atual e sempre necessário dessa palavra mítica e que constituía a única razão de ser de tais teatros: tudo se anunciava na presentificarão das coisas divinas e de suas vizinhanças.

Mas estou preferindo aqui insistir nas diferenças ao invés de tudo deitar num mesmo leito. E, em relação ao teatro moderno, no que respeita as diferenças, o nome próprio que melhor as sintetiza é exatamente este: Shakespeare. Em verdade, trata-se do teatro elisabetano, mas as vantagens, a preeminência de Shakespeare no contexto desse cenário não poderia ser preterida. Não entro em outro tema, os espanhóis, já por terem eles permanecido em tudo muito mais ambíguos. O que impressiona na figura de Shakespeare está precisamente em uma certa radicalidade em saber dizer as coisas novas, em expressar a aurora dos tempos modernos.

Talvez haja, entre seus pares, outros mais afoitos, mais agressivos e polêmicos; entretanto, o que impressiona em Shakespeare vem da amplidão de suas diretivas, e ele acaba dizendo muito mais do que permite o vislumbre de uma primeira frequentação de suas criações. O que acontece nesses inícios históricos é de fato extraordinário, e as reformas que se vão armando passam a estabelecer as bases de uma revolução no próprio sentido do teatro. E há aí, como se sabe, uma espinhosa questão: até que ponto Shakespeare tinha realmente consciência das metamorfoses geradas na intimidade de seu próprio empenho?

Prefiro ignorar aqui as longas e por vezes especiosas discussões sobre o assunto, mas permito-me fazer duas breves observações. A primeira é curta e incisiva, e avança sem rodeios que Shakespeare tudo sabe – ele sabe o homem, e o sabia por uma razão simplíssima: é que o bardo tudo fez; um gênio de tais dimensões não poderia ser opaco a si mesmo, os cometimentos – não só de Shakespeare, mas também os de seus companheiros – construíam-se necessariamente com certo grau de transparência.

E a segunda observação deriva por inteiro desse conceito de transparência. De fato, o homem moderno muito cedo entregou-se à edificação de seu próprio perfil, à elaboração de um projeto para um mundo novo, e tudo se passa, nesses tempos, como se o cálculo de qualquer evento fosse premeditado. Deparamos aqui uma experiência única na história do homem. Nem os gregos conseguiriam ir tão longe. Sem dúvida, os gregos inventaram a transparência; lembro, apenas a título de exemplo, o desejo do velho Aristóteles de ver tudo – mas tudo mesmo – atravessado pelo pensamento, de elaborar uma enciclopédia em que a realidade inteira permanecesse registrada na forma de conceito. E, no entanto, o homem dos modernos tempos vai neste ponto muito além dos gregos, chegando até a inventar uma verdadeira fauna de panópticos, através dos quais esse novo homem pretendia tomar uma atitude crítica relativamente aos seus próprios sucessos.

Pense-se, sempre como mero exemplo, em dois contemporâneos de Shakespeare, Morus e Montaigne: a utopia e o bom selvagem não encontram lugar real na sociedade que os projetou, são como que referenciais objetivos através dos quais o homem poderia ver a si próprio pela mediação de instâncias outras; eu invento o outro para por ele ser julgado e para melhor ver a mim mesmo. Pois Shakespeare foi, também ele, um especialista do outro, um inventor das alteridades. Afinal, estamos na época das grandes navegações. Shakespeare sabia o seu tempo; sabia que frio ele pintava a passagem, para usar a expressão de Montaigne.

Pois vamos, então, à passagem. Ou às passagens, que tudo se faz pródigo. Antes de tudo convém deixar claro que o teatro de nosso autor deita as suas raízes ao longo do teatro medieval. Claro que não se trata de admitir uma influência advinda de uma realidade por assim dizer estática, dada uma vez por todas à maneira de uma criação definitiva; trata-se, sim, de um rico teatro, de uma experiência em constante transformação, até alcançar, já com um ar um tanto cansado, o século XVI. Ao que tudo indica as coisas se passam de modo alheio a qualquer tipo de teoria mais consistente: o que conta está no evolver da prática teatral, nos modos como se forja a sua linguagem efetiva. E isso atinge a totalidade da arte cênica, em todas as suas dimensões, desde os seus rudimentos cenográficos até uma certa estabilidade da linguagem e o modo um tanto avulso de compor a sequência das cenas. Digamos, portanto, que tudo se cristaliza na prática da teatralidade, prática obediente, como não poderia deixar de ser, a determinadas convenções veiculadoras da comunicação.

Aconteceu, no entanto que, neste panorama geral da celebração dos mistérios, Shakespeare e seus colegas – mas observe-se que a figura do rebelde ainda não é de moda – atrevem-se a perpetrar uma ruptura que levou nada menos do que à reinvenção do teatro – situação esta que viria a complicar-se sobretudo com a contribuição que logo a seguir seria desenvolvida pelos franceses. O que se inaugura, pois, está no teatro tal como nós ainda hoje o concebemos, um teatro que ostenta, mesmo em seus altos e baixos, uma vitalidade sem igual, que vem atravessando os séculos, e para nós, que já estamos mordendo os inícios de um novo milênio, não há indícios sérios de que a atividade teatral tenda a esmorecer – até a crise já se fez constitutiva do teatro.

Parece-me que essa ruptura, tão fortemente presente em Shakespeare, concentra-se toda em um ponto bem preciso: o abandono da fé, da fé entendida como o elemento de base que representava a própria razão de ser do teatro pretérito. Compreenda-se bem: nem interessa tanto saber se o homem Shakespeare era ateu ou não – o ateísmo é uma posição que só delineará claramente o seu perfil mais tarde, no século XVIII. Talvez Shakespeare seja um dos seus precursores, mas não é disso que se fala aqui. Fala-se do teatro, e na cena shakespeariana não se percebe tão-somente a ausência de personagens movidos pela fé no sentido da singeleza do teatro medieval, já não se verificam atos que tendam ao místico ou ao orientamento a partir do mundo sobrenatural; é preciso catar, e bem, para topar com algum resquício, algum detalhe, algum reflexo de uma ordem divina que se dessacralizava na época com uma rapidez espantosa.

É que nosso autor já é expressão do espírito novo da época moderna. Nem mesmo a esplêndida galeria dos reis consegue alhear-se a esse estranho processo. Barbara Heliodora observa em um ensaio notável e absolutamente indispensável [A expressão dramática do homem político em Shakespeare, Paz e Terra] que, dentre todos os reis shakespearianos, o único que continua afeito à ordem divina da realeza é Ricardo II, e a autora acrescenta que é justamente por essa razão que ele tudo perde. Mas o mais significativo, repito, não está apenas nesse incrível dessoramento de atos, fatos e aconteceres de índole religiosa, mas na evaporação do próprio sentido essencialmente religioso que nutria a cena medieval.

O desaparecimento dessa fé objetivamente substancial não representa apenas um elemento entre outros, porquanto configura um complexo núcleo que desloca o sentido do teatro. Insisto: desaparecem a fé e os seus pertences. Por exemplo: os milagres, ou os três níveis teologais do mundo sobrenatural; ou a multidão das hierarquias angélicas substituídas agora pelo esquálido escasso e policialesco espectro do pai de Hamlet. E por aí afora. Todos os aparelhos religiosos se desmancham ou se dessacralizam. Na melhor das hipóteses, os temas religiosos, ou político-religiosos, passam a ser, mesmo que raros, um mero tema entre outros; tudo passa a ser feito, pois, de modo nuclearmente profano.

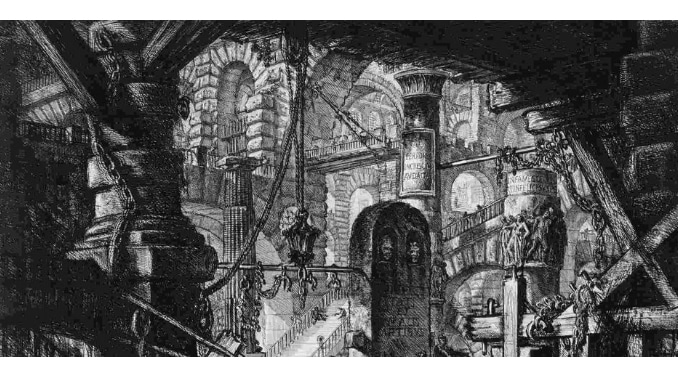

Talvez seja de lamentar que, nessa passagem, também a máquina tenha desaparecido — não há vestígios delas entre os elisabetanos. E, no entanto, nos grandes momentos do passado, as máquinas ofereciam desempenhos simplesmente inacreditáveis. Dentre as máquinas gregas, baste lembrar o famoso guindaste que, vindo do alto, encarregava-se de depositar em cena deusas como Atena e a Justiça (dike). O assunto se presta ainda hoje a controvérsias, e são autores do nível de A. W. Pickard-Cambridge e Siegfried Melchinger que o discutem até em detalhes que beiram o perfeccionismo. Por exemplo: como a deusa se desembaraçava dos cintos de couro que a prendiam ao tal guindaste?

Também na Idade Média existiam carros voadores que transportavam anjos, para não falar dos popularíssimos “mestres dos fogos”, que reproduziam com suas complicadas engenhocas os mais fantásticos milagres – São Pedro caminhando sobre as águas – e reconstruíram a própria estrutura do mundo sobrenatural: o céu, o purgatório e o inferno, com todos os condimentos que lhes eram característicos. Em verdade, as máquinas se fizeram presentes na cena até o final do teatro barroco, então já tudo enfraquecido por uma pedagogia um tanto postiça. Estes extraordinários engenhos que tanto preocupavam artistas, a começar por Da Vinci (que também queria “fazer milagres”), mudam completamente de sentido apenas com a Revolução Industrial: com ela, a máquina passa a ser Interpretada a partir de paradigmas biológicos, e exercita as suas funções nos limites internos da dicotomia sujeito-objeto.

Mas aqui também Shakespeare soube ser um precursor: a máquina some da cena precisamente com os elisabetanos. É fácil, sem dúvida, entender esse desaparecimento das máquinas: é que elas tinham por escopo a presentificação dos deuses e das deusas, tornar visível o sobrenatural e os seus efeitos; e compreende-se que, no momento em que tais dimensões se fizeram ausentes, a própria máquina perdesse a sua razão de ser teatral. Ainda em nosso século, os esforços de Piscator para “remaquinizar” a cena nem de longe lembram o esplendor das grandes e complexas máquinas do passado. A questão da máquina mostra todo o seu interesse por tornar patente a intensidade da ruptura e o ocaso da presença do mundo sobrenatural: um teatro profano já não pode estar a serviço dos deuses e das pestes por eles enviadas.

O cerne que permite entender a inovação shakespeariana deixa-se ver no teatro entendido como instituição pedagógica. Avanço no tema, mas pouco que já abuso no espaço destas páginas. Como era vista tal pedagogia na tragédia grega e nos mistérios medievais? Através daquilo que deve ser entendido pela presença do conceito de universal concreto. Ou seja: era um teatro que se ocupava dos deuses e das deusas, de reis e de heróis, do Cristo e da Virgem, dos santos e novamente de reis e de heróis. Isso tudo compunha o catálogo dos ditos universais concretos: tratava-se de modelos, de protótipos a instigar a educação do homem através da exibição de figuras consideradas sagradas. Tais conceitos estão na base do que se chama de imitação na arte, e a essência da imitação daqueles conceitos constituía o campo da pedagogia. Pois o que Shakespeare faz é nada menos do que a invalidação desse conceito de pedagogia que apelava ao universal concreto.

Mas como realizar tal feito? Evidentemente, não caberia esperar de Shakespeare a proposta explícita de qualquer forma de teoria a respeito do assunto — isso só se fará possível com o passar do tempo. E qualquer bom apreciador de sua obra dá-se conta com facilidade da natureza do cometimento perpetrado. O que Shakespeare faz é mudar o conteúdo próprio de tal universal concreto. Ou seja: ele o despede seu caráter religioso, tanto enquanto temática particular como também enquanto embasamento último do sentido do teatro, e dá-lhe um novo conteúdo.

Parece-me que o universal concreto se esgota agora em duas categorias, o tempo e o espaço, ou melhor, na história e na geografia. Pois o nosso bardo viaja, ele é o primeiro grande viajor da história do teatro. Ou melhor: ele faz o seu teatro viajar. Basta alguma escassa lembrança para entender o que afirmo: ele vai à Dinamarca, e lá desenterra Hamlet, o quase-herói; é com esse personagem que tem início a lenta e inexorável crise da figura do herói no teatro moderno. No século XIV, vai a Verona, e comete o despudor de exibir dois amantes, Romeu e Julieta; é a primeira vez que se mostra com tanto frescor a paixão desenfreada de dois adolescentes.

Outra breve subida na Itália, e Shakespeare, também pela primeira vez, põe um preto em cena, Otelo. As surpresas não param, e o poeta vai muito mais longe, viaja até a Grécia, escreve Tróilo e Créssida e com Timão de Atenas põe em cena o dinheiro. De passagem, prende-se aos romanos, Coroliano, para não falar de todo o paço imperial de Júlio César. Nosso autor sequer se limita ao nível da realidade: uma peça como A tempestade explora o plano do imaginário, 6 o faz de maneira surpreendente e totalmente moderna. E como ao menos não mencionar o destaque que alcança a comédia, desde os gregos (e até Hegel) praticamente alijada do campo da arte?

O contraste com o que se fazia anteriormente salta aos olhos. E que a tragédia grega e os mistérios medievais não exploram, em definitivo, o tempo e o espaço. Precisando melhor: qualquer incursão pelo espaço e pelo tempo só encontra a sua razão de ser no instante da presentificação da verdade absoluta. Os mitos são sempre, sejam gregos ou medievais, nuclearmente supra históricos; são formas de teatro que acabam sempre e essencialmente na verticalidade do diálogo com o divino: o diálogo fundamental de Édipo Rei passa todo ele pela dike, pela Justiça divina, e a deusa sequer precisa entrar em cena.

Já em Shakespeare tudo se verifica no plano de uma horizontalidade plena. É nesse sentido que o espaço e o tempo constituem como que os limites ontológicos extremos da nova cena. Com outras palavras: a geografia e a história acabam sendo as fontes nutrientes da ação dramática — incluindo-se aí qualquer possível referência a algum elemento divino: a história, bem localizada, é histórica, e não mais história mítica.

Tal é, de resto, o sentido da evolução global dos novos tempos, todo comprometido com a desestruturação das idealidades platonizantes; o homem passa a considerar-se um ser simplesmente mundano, esforçando-se por estabelecer-se de vez nesta Terra. O espantoso é que tais coordenadas se anunciam, pela primeira vez, tanto quanto vejo, e com a inteireza que procurei ressaltar, no teatro de Shakespeare, ainda que não se possa esquecer, num ou noutro ponto, o contributo de outros autores, e penso aqui de modo especial na singularidade da presença de Montaigne.

Essa autêntica revolução moderna desbravadora de caminhos, instituidora de um mundo outro, prolonga-se sem aquietação para além de nossos dias – e é esse movimento criativo que leva a entender a atualidade de Shakespeare. Contudo, não se peça demais ao nosso poeta. Não se entra impunemente numa crise, então se a supera como quem dobra uma esquina. O teatro é essencialmente mortal, ele se quer efêmero, todo apagar de luzes é de certo modo definitivo. O fato de que por períodos grandiosos o teatro tenha feito da eternidade o seu tema central não significa de forma alguma que o próprio teatro pretendesse ser eterno; essa ideia é, antes, moderna, invenção talvez de um ateísmo ainda envergonhado de si mesmo, a postular substitutos do Absoluto pelo recurso a supostos valores e sentimentos imutáveis.

O que melhor define Shakespeare está exatamente no fato de que ele tem nas mãos o seu tempo enquanto atualidade claramente assumida — quem fez isso antes dele? Se nós ainda o ouvimos é porque a nossa atualidade continua sendo a mesma, em que pesem todas as metamorfoses. É por essa razão que já nos custa aceder aos trágicos gregos, e não apenas porque já não se trata de nossos deuses, já não se quer aquela moral; hoje, na melhor das tentativas de revivê-los não se logra ir muito além de um exercício escolar bem realizado, um pouco à maneira do que faziam com Plauto os jesuítas barrocos em seus colégios. Pois o sentido vivido da tragédia já não nos é acessível, e tudo termina resumido na consciência de certa nostalgia justamente em razão daquilo que não se pode mais ver. Shakespeare não alimenta nenhum tipo de nostalgia — para o espectador de hoje suas peças continuam sendo.

Claro que as distâncias existem. Claro que elas só podem tender a aumentar. Assim, por exemplo, com as viagens de Shakespeare acima elogiadas. Em verdade, Shakespeare nunca viajou. Quero dizer: ele nunca abandonou a atualidade do atual. A frequentação de lendas e estórias antigas eram sempre outras e outras maneiras de discutir o seu próprio tempo. E nem poderia ter sido de outra forma. Shakespeare nunca foi historiador, nunca fez pesquisas históricas, nunca consultou arquivos, simplesmente porque isso tudo não existia.

Ele se situa, incontestavelmente, nos primórdios de uma certa inquietação que iria gerar, bem mais tarde, a formação da consciência histórica. Mas tal consciência só adquiriria o seu estatuto específico no correr do século passado, e faz apenas pouco mais de um século que se fundamentou a história como ciência. E quis aquela malvada distância que as coisas viessem a complicar-se precisamente em nossos dias. Chega a ser irônico, pois o que menos se tenta hoje é montar Shakespeare no estilo elisabetano. Qualquer tentame nesse sentido certamente nem poderia passar de mera curiosidade histórica a ser sepultada em algum arquivo.

Sem dúvida uma certa margem daquela atualidade de Shakespeare se perdeu, e é a partir dessa perda que a situação se modifica, ou seja: as leituras possíveis de seus textos se ampliam. O elemento novo está precisamente neste ponto: há leituras, desamarradas agora de espetáculo conciso. Passa, pois, a haver leituras. Assim é que a lendária e estrepitosa leitura efetuada na virada do século pelo Duque de Saxe Meiningen de Júlio César construiu-se justamente na perspectiva do tal arquivo histórico, com arquitetos e arqueólogos a postos na própria Roma.

Donde o problema: o que é um texto como Júlio César? Uma peça romana do século III, uma proposta singelamente elisabetana, ou um texto contemporâneo? O teatro, e com ele o cinema, vem preferindo a primeira hipótese. Aparentemente, tal abordagem pode até parecer um “progresso”, um modo de “atualizar” Shakespeare precisamente por empurrá-lo para os idos romanos. Mas, todas as contas feitas, e por mais que se deplore, tais procedimentos trazem consigo um pouco da maquilagem da máscara da morte. São os desvarios da consciência histórica, coisas que compõem a especificidade da experiência teatral de nosso tempo. Mas o santo é forte, e a tudo vem sabendo resistir.

As ideias expostas são apenas formas de andar por generalidades que talvez pequem por perderem o contato com o solo concreto desse mar imenso que foi e continua sendo o nosso bardo. Mas são ideias que fazem parte, como simples itinerário, de meu esforço de entender Shakespeare, de torná-lo inteligível na variegada aventura de seus sucessos: no caso, e como sempre, a inteligência de cada um é absolutamente obrigatória. Esse limite das afirmações genéricas leva com rigor ao óbvio: o que interessa, já por constituir o verdadeiro ponto de partida de tudo, está no survey, na pesquisa de campo, na minudência da análise que acompanha cada situação, cada frase, cada palavra.

Que a pena passe, pois, à autora deste extenso e fascinante texto que agora é dado às mãos do leitor. Foi com prazer, com alegria mesmo que acedi ao convite de Barbara Heliodora para escrever esta breve meditação, já por ela, e principalmente por Shakespeare. A excelência dos ensaios que compõem este livro, alguns concebidos em língua inglesa e agora postos em português pela própria autora, mereceriam muito mais. Barbara ocupa, sem nenhum favor, um lugar privilegiado entre os maiores especialistas em Shakespeare do mundo. É ler para ver.

*Gerd Bornheim (1929-2002) foi professor de filosofia na UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brecht: a estética do teatro (Graal).