Por MARILIA PACHECO FIORILLO*

Notas sobre máscaras no queixo, pancadões na periferia, raves no Leblon, festanças em iates e a saltitante correria brasileira rumo ao suicídio coletivo.

No dia 4 de janeiro de 2021, o internacionalmente respeitado cientista Miguel Nicolelis, coordenador do comitê de combate ao cornoavírus do Consorcio Nordeste, resumiu a situação agônica que vivemos: “a equação brasileira é a seguinte: ou o país entra num lockdown imediatamente, ou não daremos conta de enterrar nossos mortos em 2021”.

Não daremos conta, provável e infelizmente. Enquanto médicos, profissionais da saúde e a grande mídia alertam, explicam, repetem à exaustão, insistem, imploram e mesmo suplicam à população para tomar os cuidados básicos para não se infectar com a SARS-Cov-2 (e suas novas variantes), o negacionismo do brasileiro cresce ainda mais vertiginosamente que os novos casos de Covid e a letalidade (as mortes aumentaram 64% só no mês de dezembro, brindando o Brasil como o vice campeão nesse ranking macabro).

Todos sabem, mas ninguém quer saber.

Os brasileiros, em sua maioria, viraram dois dos três macaquinhos chineses: não veem e não ouvem. Mas falam, e como escandem estultices – a vacina vai implantar um chip de controle (mas o google já fez isso!) ou transformar-nos em comunistas (um milagre histórico de ressurreição dos mortos).

Todos sabem, mas o chip do WhatsApp, twitter e congêneres , já instalado, manda fazer ouvidos moucos.

Delírio coletivo? Algumas tentativas de elucidar este paradoxo – sei que não quero saber – recorrem à psicologia: cansaço, ansiedade, depressão. Outras invocam o estapafúrdio e atroz exemplo que vem de cima (tomar um caldo no mar, sem virar nem pegar jacaré) e que, dada a estável popularidade do Mito, dá uma mãozinha para disseminar serenamente a peste.

Os dados estão aí, para todos lerem. Mas por que ninguém, mesmo lendo, quer ver? O fabuloso deste negacionismo generalizado, que intoxica todas as classes, gêneros e raças, é que ele não é privilégio de bolsonaristas terraplanistas. Tornou-se um negacionismo unânime, apartidário. Se antes da explosão do vírus em dezembro ainda víamos uma boa parcela da população usando máscara no nariz e boca, hoje aquele incauto que pertence a um grupo de risco e sai rapidamente para a farmácia com máscara e face shield é alvo de zombaria, quando não xingado com o rosnado “tá maluco, tio”. O negacionismo inicial, da gripezinha, deu lugar ao negacionismo colérico, irritado com os que ousam manter o isolamento social, para não falar dos 2 metros de distância , recomendação da OMS.

Sim, seria um insulto apontar o dedo para o trabalhador brasileiro, forçado a se apinhar em ônibus, metrôs, e filas por uma vaga de emprego porque eles não cumprem à risca as recomendações sanitárias. Mas o trabalho (para quem tem a sorte de mantê-lo) que exige sair de casa não é uma escolha, como ir a bares ou às compras, mas é uma coerção, e coerção inescapável para quem precisa botar feijão na mesa. Outra coisa é a rua 25 de Março lotada de desmascarados para as lembrancinhas de Natal, idem nos shoppings refrigerados, idem nas praias amontoadas de fios dentais e sungas (desmascarados) a poucos centímetros uns dos outros.

Sim, prefeituras desobedecem ordens de interdição de governos, governos não controlam suas polícias, não há multas nem punições para os organizadores e/ou participantes das festas da morte. A França recentemente mobilizou 100 mil policiais e o toque de recolher para persuadir seus cidadãos a ficarem em casa. A Catalunha multou os desobedientes anticivis. No Chile, 1.400 pessoas foram detidas por desrespeitar as normas de contenção da pandemia. A chanceler Angela Merkel quase perdeu a compostura ao emocionar-se no ultimo discurso… implorando isolamento social.

No Brasil, dá-se um jeitinho. Em São Paulo ocorreu um caso fabuloso em uma casa de espetáculos, na qual 1.500 pessoas pulavam juntinhas, grudadinhas, ao som do funk. Um vizinho denunciou. Horas depois, chegam dois policiais. O gerente sai (sem máscara), leva um lero e fica elas por elas. O episódio viralizou, e alguém se sentiu no dever de chamar um batalhão da PM, que estacionou nas imediações. O repórter perguntou: e agora? O comandante da operação: “Temos que esperar a vigilância sanitária”. Outras horas depois, chegam duas esguias jovens da vigilância (mascaradas!), que mal tem coragem de entrar no covidário. Entram escoltadas, conversam com o desmascarado gerente. Os frequentadores mais espertos vão deixando o local. Após uma eternidade, acaba o festim diabólico. Houve multa? De quanto? Foi paga? Aconteceu de novo no dia seguinte? No Leblon, houve duas covid-parties sucessivas e concorridas, na praia, dias 30 e 31.

Todos sabem, mas ninguém quer saber. Será que a sociologia pode nos socorrer, mesmo tentativamente? Pode, e na pessoa do fundador desta disciplina, Émile Durkheim, execrado como positivista, lançado à lata de lixo da história pelos progressistas dos anos rebeldes, e, como todo clássico, recém-resgatado.

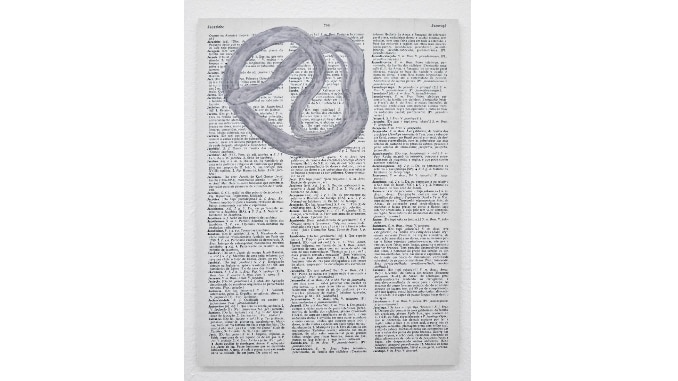

Na obra pioneira “O Suicídio” (1897) Durkheim trata o fenômeno como um fato social, não um ímpeto existencial ou individual, e busca delinear que predisposições sociais e coletivas estão em jogo em sua ocorrência. Resumidamente, haveria três modalidades de suicídio, tratadas em capítulos destacados do livro: o egoísta, o altruísta e o anômico.

O suicídio egoísta é disparado quando o(s) indivíduo(s) perde(m) qualquer senso de pertencimento à sociedade (deixam de se identificar e introjetar família, grupos, religiões), e, ao matar-se, traçam um epílogo coerente. Talvez alguns exemplos sejam o suicídio dos soldados rasos de grupos terroristas como a Al Qaeda (enquanto os mandantes se poupam), ou os games juvenis suicidas contemporâneos , ou o exibicionismo virulento de muitos atentados recentes, de lobos solitários, como se convencionou chamar, cujo maior propósito é o reality show da própria morte.

O suicídio altruísta nem sempre faz jus à nobreza do termo. É cometido em nome de uma causa, com C maiúsculo. O exemplo clássico é o dos kamikazes japoneses da II Guerra Mundial. Sua versão contemporânea seria a auto-imolação de afiliados a grupos combatentes, que se explodem em território inimigo pela simples razão de não terem qualquer arma senão o próprio corpo. Há um filme palestino de 2005, Paradise Now, que ilustra com maestria ( e nuances) este conceito de suicídio altruísta. Sem esquecer o suicídio dos bonzos, monges budistas que incendiavam-se em praça pública em protesto contra a Guerra do Vietnã .

Finalmente, Durkheim refere-se ao “suicídio anômico”, típico de períodos em que se perderam todas as bússolas sociais e morais, as instituições estão em processo de desintegração, habituais regras e normas se esfacelam, a lei não rege mais nada. O desemprego prospera e a confiança nos sistemas políticos despenca.

O conceito de anomia é fundamental para entender este fenômeno. Se nas sociedades simples, segundo Durkheim, imperava uma solidariedade fruto do apego de cada um ao grupo, e de cada um às tarefas necessárias para a funcionalidade da coletividade, com o advento do capitalismo, da divisão social do trabalho e da especialização e segmentação, a ‘consciência coletiva’ se debilita e desaparece a solidariedade calcada no consenso moral e no apreço ao grupo, surge a carência de convivência , laços, vínculos costumeiros. Já em sua época, Durkheim considerava que o suicídio anômico era o mais frequente e presente. O fármaco de Durkheim para reativar a coesão e minimizar a anomia provavelmente desagradará gregos e troianos. Mas vale ler.

O caso brasileiro é a quintessência do suicídio anômico durkheimiano. Em um país desgovernado em todos os níveis, graus e latitudes, em que inexiste a saudável divisão dos poderes ou uma democracia de fato e de direito, país de uma desigualdade aterradora, da criminalidade canônica, em que o espírito e a letra da lei se volatilizaram, a anomia é a Norma.

A controversa expressão ‘novo normal’, aqui, fica à vontade. Não está fora de lugar e reflete em esplendor a absoluta ausência de referenciais e um caos diariamente reposto que envenena tudo e todos. Não há onde se amparar (exceto na ignorância). Ninguém estranha .Não se estranha porque o negacionismo anômico suicida é a versão pejorativa e obscena daquela cordialidade de que falava Sergio Buarque: o descaso simpático com a norma, com as recomendações sanitárias, com o sujeito que está ao lado e não chega a ser um “ente querido” (expressão meio fantasmagórica, pois divide a humanidade entre queridos e outros entes). O desprezo pela lei, norma e regra , que não é privilégio brasileiro, mas aqui alcança seu auge, é bem o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro do suicídio coletivo, sem som ou fúria.

*Marilia Pacheco Fiorillo é professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP).