Por MAURO JUNIOR GRIGGI*

O massacre no Rio de Janeiro é a expressão brutal da necropolítica neoliberal, onde a retórica do Estado transforma o extermínio em rotina e a vida dos subalternos em mera estatística de um projeto colonial inacabado

1.

O massacre ocorrido no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2025 não é apenas um episódio de violência urbana, mas o sintoma de uma doença ontológica que devora silenciosamente as bases da humanidade. Sessenta e quatro corpos foram lançados ao chão sob o pretexto da ordem, e a cidade assistiu, anestesiada, à hecatombe transmitida em tempo real – um espetáculo de barbárie legitimado pela retórica boçal do Estado.

No Antropoceno, era em que o homem se proclama centro do mundo, o colapso não se manifesta apenas na natureza, mas sobretudo na falência ética e social de um sistema que transformou a morte em rotina e o sofrimento em estatística.

Em meio ao simulacro do neoliberalismo, a vida perde substância. Tudo se torna dado, número, performance. A violência deixa de ser acidente e se torna engrenagem funcional de uma estrutura que se alimenta do medo. A cada corpo tombado, o capital é reafirmado como única transcendência possível, e a barbárie, travestida de civilização, impõe sua ontologia mortífera.

Como escreveu Karl Marx em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas legadas pelo passado”. O massacre do Rio de Janeiro é a reencenação dessa herança: a história do Brasil escrita com o sangue dos subalternos, dos corpos que, desde o período colonial, sustentam o edifício social com sua própria ausência.

O que se vê é a persistência da lógica colonial, agora recoberta pela máscara do neoliberalismo. A promessa de liberdade e progresso converteu-se em um mecanismo de opressão sofisticada, onde o Estado neoliberal atua como gestor da morte. Achille Mbembe define essa realidade como “necropolítica”: o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer.

No Rio de Janeiro, a política de segurança se torna o laboratório dessa ontologia perversa, em que o fuzil é mais rápido que o argumento, e a justiça, uma miragem que se dissolve sob a poeira dos becos. A retórica dos algozes é sempre a mesma: “combate ao crime”, “autodefesa da sociedade”, “ordem pública”. Palavras ocas que escondem a estrutura de um sistema que produz o próprio inimigo que diz combater.

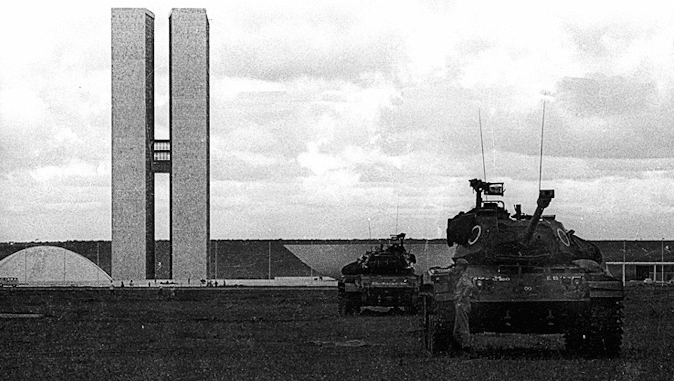

O massacre de 2025 é o eco contemporâneo de um projeto que nunca se encerrou – o projeto colonial. As favelas, transformadas em zonas de exceção, continuam sendo as colônias internas de um país que insiste em negar sua história. A cada incursão policial, reafirma-se a fronteira entre os que têm o direito de existir e os que só podem sobreviver.

2.

Em “AmarElo”, o cantor Emicida – um dos mais lúcidos poetas da contemporaneidade – entoa: “Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes / Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes…”. Esses versos, mais do que arte, são resistência ontológica: um grito que desafia o silêncio imposto pela violência e pela desigualdade. Emicida não canta apenas uma música, mas traduz em lirismo o que a filosofia muitas vezes hesita em dizer – que existir é um ato político, e sobreviver, nas periferias, é a mais radical das insurreições.

Outro poeta urbano, em tom de denúncia, descreve a insanidade de ver a sabedoria transformada em fetiche pelos mesmos que desprezam o conhecimento. São vozes que se erguem entre o concreto e a pólvora, denunciando a letargia moral de uma sociedade que naturalizou o extermínio. O massacre de 2025 expõe o colapso da razão liberal e o fracasso da promessa de modernidade.

O que se apresenta como civilização não passa de uma maquinaria de destruição cuidadosamente legitimada. A retórica boçal do poder opera por meio do medo e da desumanização: transforma a vítima em culpado, o morto em ameaça, e o Estado em mártir. Sob o véu da legalidade, perpetua-se o terror – um terror cotidiano, burocrático e previsível. A ontologia da barbárie é essa: um sistema que, para manter-se vivo, precisa matar continuamente.

A letargia coletiva diante dessa realidade é o produto final do simulacro neoliberal. A mídia, em vez de ser o espelho da consciência social, converte-se em instrumento da distração. Tudo é transformado em espetáculo: a dor, a morte, a tragédia. O público consome a violência como catarse e a injustiça como entretenimento. A alienação, diria Marx, é o estágio supremo da servidão, quando o oprimido já não reconhece a própria opressão. Nesse sentido, a hecatombe de 2025 não é apenas um evento trágico, mas o sintoma visível de uma sociedade que perdeu o sentido do humano.

O colapso ontológico do presente reside justamente nessa indiferença institucionalizada. Quando a vida deixa de ter valor, a morte se torna banal. E o intelectual – ou o que dele restou – se vê preso entre a torre de marfim da academia e o abismo das ruas ensanguentadas. Seu silêncio é cúmplice, sua neutralidade é covardia.

O pensamento crítico precisa abandonar a pretensa pureza conceitual e mergulhar no barro da realidade, sob o risco de tornar-se irrelevante. Pensar, hoje, é um ato de insurgência contra a letargia do mundo. A hecatombe do Rio de Janeiro é o espelho de um país que colheu as sementes do seu próprio esquecimento. A cada tiro, morre também um pouco da ideia de civilização.

Mas entre os escombros há ainda vozes que insistem – poetas, professores, trabalhadores, mães. A esperança, embora mutilada, resiste no gesto de quem chora e continua lutando. O que resta ao homem, no Antropoceno da barbárie, é reconquistar sua humanidade em meio ao colapso – afirmar a vida onde o sistema só oferece simulacros.

Em última instância, o massacre de 2025 não pertence apenas ao passado: ele é o agora em sua forma mais brutal. E como nos advertiu Marx, quando a história se repete, a primeira vez é tragédia, a segunda é farsa. A farsa contemporânea é a da justiça que mata em nome da lei e do Estado que governa por meio do medo.

A tarefa de quem pensa – e de quem sente – é romper esse ciclo, resgatando o humano que sobrevive entre os destroços da razão. Porque, enquanto houver palavra, enquanto houver consciência, haverá resistência.

*Mauro Junior Griggi é graduando em Medicina na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A