Por HELCIO HERBERT NETO*

O desamparo da vida em Seattle ia na direção oposta aos yuppies de Wall Street. E a desilusão não era uma performance vazia

1.

Ruidoso, descabelado e coberto em flanela: o grunge estremeceu a indústria da música ao deixar para trás o pop dançante de Michael Jackson e as horas no cabeleireiro do Guns’n Roses. Lúgubre e interiorano, o rock de grupos como Nirvana, Peral Jam, Alice in Chains e Soundgarden era um contraponto à frivolidade dos Estados Unidos pós-Guerra Fria. O desamparo da vida em Seattle ia na direção oposta aos yuppies de Wall Street. E a desilusão não era uma performance vazia.

Das quatro principais bandas do movimento, três conviveram com mortes prematuras de seus vocalistas. A exceção é Eddie Vedder – que ainda excursiona para apresentações em estádios com o Pearl Jam. Se por ora o aproveitamento comercial do movimento é evidente, o ambiente soturno em torno daquelas sonoridades nos anos 1990 soava como um obstáculo para a efusividade do mercado, a alegria no país com a implosão da alternativa soviética e a euforia pela globalização.

O figurino grunge demarca essa oposição, que antecede as apropriações que apareceriam adiante. Camisas de botão vestiam os proeminentes artistas às vésperas do século XXI: não eram de linho, nem de algodão. O tecido, condizente com o frio na região de onde surgiram as bandas, era a flanela. Material, então, associado ao trabalho embrutecido pelo clima e de baixo valor. Com a explosão da cena – em especial com Nevermind, o segundo álbum do Nirvana –, a peça se converteu em tendência.

É uma caricatura desse deslocamento a imagem da correria dos agentes de mercado de Nova York vestidos em tecidos grossos, tradicionalmente no guarda-roupa de lenhadores, naquela época. Mas não deixa de ser ilustrativo o percurso do rock e dos músicos que compuseram o plural movimento em Seattle: os atuais contratos de milhões com empresas de bilhetagem e produtoras de megafestivais, capazes de controlar a música no mundo, relegam a atmosfera obscura a fotos do passado.

2.

A cobertura brasileira se apressou para identificar a riqueza da música local no mesmo período a reboque do Nevermind. Derivações do rock, tão intensas e criativas quanto o grunge, eclodiram em várias partes do país – em direções que até as gravadoras tiveram dificuldade para acompanhar. Veículos ao redor da Editora Abril se encarregaram de seguir essas manifestações, em especial a cena que veio à tona em Pernambuco. Era o manguebeat. Em meio a inúmeras diferenças, há uma tênue semelhança.

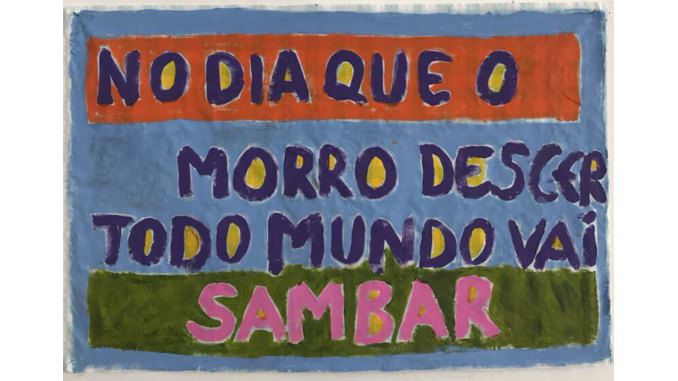

Em Seattle e no Recife, as bandas que foram inseridas em suas respectivas cenas tinham poucas semelhanças sonoras entre si. A distância entre Nirvana e Alice in Chains equivale ao afastamento de Chico Science & Nação Zumbi e Devotos do Ódio. Um desdobramento da fragmentação que irrompia com as novas tecnologias de comunicação e produção musical, talvez. É certo que, a despeito da proposta de fundar uma música universal no mangue, a estética no Brasil esgarçava cosmopolitismos homogeneizantes.

Seria complicado diluir a radicalidade estética da Nação Zumbi. Imaginar um day trader da Faria Lima vestido como Chico Science provoca gargalhadas. A indústria fonográfica não conseguiu replicar o assombro provocado pelos arranjos percussivos em outros conjuntos. Quem olhasse os artistas no palco enxergaria um Brasil particular, fugidio até para o enquadramento na música regional. Isso era definitivo, com a relevância que a imagem assumia à época em novidades como os pacotes de TV por assinatura.

O resultado foi um ataque revestido de humor. O manguebeat foi distorcido e o Recife passou inclusive a ser chamado de Cearattle. Termo sem acanhamento da própria ignorância: Seattle é uma cidade; o estado de onde emergiram bandas como o Mundo Livre S/A era o de Pernambuco; a capital cearense tem características próprias, que causam confusões somente para olhares afeitos a estereótipos; e o cenário aberto pelos acordes daquela geração tinham mais conexões com a psicodelia brasileira dos anos 1970.

3.

Uma exceção ao comercialismo inconsequente tem sido o Mudhoney. Os músicos que compõem a banda continuaram ativos, entre o circuito alternativo e alguns lampejos do mainstream, desde o advento do grunge. Nem a partida dos principais rostos da cena contiveram suas vontades de tocar: mesmo com as oscilações a que foram submetidos esse rótulo cultural e tudo que o envolve, houve lançamentos de novos discos, turnês internacionais com mais proximidade com o público. Enfim, teve muita música.

No dia 22 de março (sábado), o Mudhoney chega ao Circo Voador no Rio de Janeiro – em excursão por cidades brasileiras, a banda tem adotado essa relação com os brasileiros: em espaços que não comportam multidões, shows que eletrizam fãs afeitos à trajetória menos estrelar desses músicos de Seattle. Em detrimento das cifras milionárias, a opção foi por algo que o próprio conceito de grunge tem progressivamente abandonado. Das caixas de som ao dress code do momento.

A coincidência é que a banda recorreu ao palco carioca mais identificado com a cena alternativa de Pernambuco e, por conseguinte, com o manguebeat. Os proeminentes nomes do Recife nos anos 1990, todos, passaram pela casa de shows no Centro da cidade e construíram fortes relações com o local. Otto, Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e Devotos do Ódio permaneceram na programação do Circo Voador, apesar das transformações com que os pernambucanos igualmente conviveram.

O tempo fez bem: o disco-manifesto Da lama ao Caos, liderado por Chico Science, foi considerado o melhor produzido no Brasil nas últimas décadas. Ao ocupar o vão entre as celebridades esvaziadas e a presença da música na vida comum, o Mudhoney deixa que sejam entrevistas nuances que, no limite, podem promover aproximações com a aderência do manguebeat nesse intervalo. Ruídos, dissonâncias e distorções à parte, a única identidade com o grunge, de modo ambíguo, só deve ser a disposição para ser diferente.

*Helcio Herbert Neto é pós-doutorando no Departamento de Estudos Culturais e de Mídia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Autor do livro Palavras em jogo [https://amzn.to/4aaGzfF]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA