Por ANA LIZETE FARIAS*

Quando a crueldade se torna espetáculo, o outro já não é vítima, mas suporte de um gozo que prescinde do encontro

No dia 4 de janeiro de 2026, o cachorro Orelha, com cerca de dez anos de idade e cuidado por moradores da comunidade da Praia Brava, no litoral de Santa Catarina, foi brutalmente espancado por quatro adolescentes. Diante da gravidade dos ferimentos, o animal precisou ser submetido à eutanásia. O caso ganhou rapidamente repercussão nacional. Imagens da violência circularam pelas redes sociais, provocando indignação pública, pedidos de punição severa e uma enxurrada de debates sobre juventude, internet, limites e responsabilidade.

Quando as primeiras informações chegaram até mim, minha reação foi dupla: choque e reconhecimento. Choque diante da crueldade do ato; reconhecimento porque aquela violência não se apresentava como algo exterior à vida social, nem como uma perversidade inexplicável, mas como a condensação de um modo de funcionamento que vem se organizando silenciosamente ao longo do tempo.

Menos um gesto isolado do que um sintoma: uma forma de brutalidade que, no presente, encontra novas condições de circulação, validação e pertencimento, sobretudo entre jovens, mediadas por tecnologias digitais e por circuitos específicos de reconhecimento.

O que se impõe como questão não é o caráter excepcional do episódio, mas aquilo que ele revela quando deixa de ser lido como aberração moral e passa a ser situado como sintoma de um funcionamento mais amplo. A questão não está apenas no ato em si, mas nas condições simbólicas, sociais e discursivas que o tornaram possível e, sobretudo, na facilidade com que tais condições hoje se articulam, se reproduzem e se reforçam.

Em 2021, publiquei um livro a partir de minha pesquisa de doutorado, no qual me dediquei a pensar a relação entre psicanálise e meio ambiente. Uma das ideias centrais daquele trabalho era a de que a violência não pode ser compreendida apenas como falha individual, patologia moral ou desvio comportamental. Ela precisa ser pensada como efeito de uma organização civilizatória que aprende a administrar a destruição, normalizar o sofrimento e conviver com a morte – humana e não humana – sem que isso produza ruptura suficiente no laço social.

Para compreender por que a violência pode se organizar como sintoma, não apenas como desvio individual, é necessário retornar a um ponto fundamental da teoria psicanalítica: o modo como o sujeito se inscreve na cultura. Em Freud, esse processo é pensado a partir da noção de desamparo primordial. O ser humano nasce em estado de extrema precariedade, incapaz de sobreviver sem a intervenção de um outro que responda ao seu grito. Essa dependência não funda apenas a possibilidade da vida biológica; ela inaugura, desde o início, a entrada no laço social, na linguagem e na moralidade.

O desamparo, nesse sentido, não é um acidente da existência nem uma condição a ser superada pelo progresso civilizatório, mas um operador estrutural. É precisamente porque o humano não nasce autossuficiente que a cultura se impõe como necessidade. A entrada na cultura não elimina o desamparo; ela o organiza, o desloca, o simboliza parcialmente, sem jamais suprimi-lo por completo.

Essa concepção desloca a violência do campo da exceção para o interior mesmo do processo civilizatório. A cultura não surge como simples contenção da agressividade, mas como tentativa sempre precária de administrar aquilo que, desde o início, escapa ao domínio do sujeito. O mal-estar não é um acidente tardio da vida social; ele é constitutivo de sua própria estrutura.

Relido à luz de Jacques Lacan, o desamparo assume outra configuração: o ser humano se encontra desamparado não apenas por sua fragilidade inicial, mas porque é capturado pela linguagem. Ele é falado antes de falar, depende do Outro simbólico para existir, e sua relação com o corpo, com o desejo e com o mundo passa, desde o início, pela mediação do significante.

O Outro é, simultaneamente, condição de existência e lugar de falha. Ele sustenta o laço, mas nunca o garante plenamente. É nessa tensão, entre a necessidade do Outro e sua inconsistência estrutural, que se inscreve uma parte decisiva do mal-estar contemporâneo e das formas pelas quais a violência pode emergir quando a mediação simbólica se fragiliza.

A entrada na linguagem organiza o mundo, dá contornos ao corpo, institui o laço e a lei, mas o faz ao preço de deixar algo de fora. Esse resto não se deixa nomear completamente; retorna sob a forma de excesso, de angústia ou de gozo. Ele não é exterior à cultura, mas emerge do próprio gesto que tenta organizá-la. Toda cultura se constrói, em alguma medida, como tentativa de dar destino a esse ponto irredutível.

A violência pode ser compreendida como uma das formas pelas quais esse resto retorna no real quando a mediação simbólica falha. Quando a palavra não opera, quando os dispositivos de simbolização não conseguem metabolizar o excesso, o sujeito não fala: ele age. A passagem ao ato não aparece como explosão irracional, mas como solução possível diante da impossibilidade de simbolizar.

Nesse sentido, a violência deixa de ser pensada apenas como transgressão da norma e passa a ser compreendida como resposta a um impasse estrutural. Em muitos casos, ela funciona como tentativa de localizar fora de si aquilo que não pôde ser simbolizado. O outro – humano ou não humano – passa a ocupar o lugar desse resto. A violência opera, então, como redução do outro à condição de objeto, suporte de um gozo que não encontra limite na palavra.

Uma pedagogia histórica da indiferença

A leitura psicanalítica da violência não permanece restrita ao plano da economia psíquica individual. O resto produzido pela entrada na linguagem não desaparece; ele é redistribuído socialmente. Cada formação histórica inventa seus próprios dispositivos para dar destino a esse excesso, nomeando inimigos, hierarquizando vidas, delimitando quais corpos devem ser protegidos e quais podem ser expostos à violência sem que isso produza ruptura simbólica suficiente.

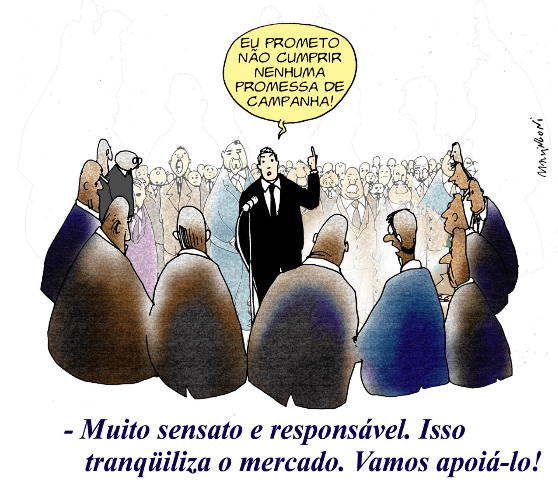

É nesse ponto que a violência deixa de aparecer apenas como passagem ao ato individual e passa a funcionar como prática social regulada. Ela se torna método, política, técnica de governo. Não se trata da ausência de lei, mas, muitas vezes, da presença de discursos que autorizam a violação.

Esse funcionamento dialoga com o que Vladimir Safatle descreveu como “engenharia da indiferença”: a gestão política dos afetos que naturaliza a morte de populações vulneráveis como forma de governo. A partir dos meus estudos sobre a repetição dos desastres socioambientais, proponho pensá-lo também como uma pedagogia histórica da indiferença – um aprendizado que se sedimenta no tempo e ensina quais vidas podem ser perdidas sem que isso produza interrupção simbólica. À semelhança do que ocorre nas catástrofes ambientais reiteradas, a violência retorna não como falha ocasional, mas como insistência de algo que já não encontra palavra nem elaboração coletiva.

A história brasileira não faz senão reinscrever, sob novas roupagens e justificativas, essa mesma lógica fundamental. O Relatório Figueiredo, produzido em 1967 a partir de investigação sobre as práticas do antigo Serviço de Proteção aos Índios e trazido à luz décadas depois, impõe-se como documento incontornável. Ali não se encontram episódios isolados de brutalidade, mas um sistema organizado de torturas, envenenamentos, estupros, trabalho forçado, sequestro de crianças e massacres coletivos, descritos em linguagem técnica e administrativa, como se a violência fosse parte rotineira da gestão territorial.

Esse documento não inaugura a violência contra os povos indígenas; ele cristaliza uma pedagogia histórica da indiferença. Ensina que é possível administrar a destruição sem colapso simbólico, desde que os corpos atingidos já tenham sido previamente retirados do campo do semelhante.

Essa matriz reaparece no assassinato de Galdino Jesus dos Santos, em 1997. Queimado vivo enquanto dormia em um ponto de ônibus, Galdino foi rapidamente enquadrado como vítima de uma “brincadeira” que saiu do controle. Essa nomeação não foi neutra: ela deslocou o acontecimento do campo estrutural para o da exceção moral, neutralizando sua dimensão histórica e política.

Décadas depois, o genocídio do povo Yanomami atualizou essa mesma lógica. Longe de ser uma tragédia “descoberta” tardiamente, trata-se de uma política de morte construída deliberadamente, sobretudo durante o governo Bolsonaro. A circulação de imagens de crianças desnutridas produziu choque, mas também desencadeou mecanismos conhecidos de negação, minimização e desinformação, formas contemporâneas da mesma pedagogia da indiferença.

Do silêncio ao espetáculo

Durante décadas, a violência operou majoritariamente por silêncio, omissão e burocratização. Assassinava-se pela retirada do cuidado, pela normalização do sofrimento, pela administração lenta da morte, tal qual uma violência que exigia apagamento.

O presente, no entanto, introduz uma mutação decisiva. A violência já não precisa se esconder. Ela passa a depender do olhar do outro para se completar. Se antes a pedagogia da indiferença ensinava a não ver, hoje ela ensina a ver sem se implicar, a assistir sem responsabilidade, a consumir a crueldade como cena.

É nesse ponto que, à luz da psicanálise, o caso do cão Orelha adquire sua força analítica: não como episódio isolado de crueldade, mas como condensação de um modo de funcionamento que articula repetição, indiferença e falha na mediação simbólica. A brutalidade não ocorre apesar da presença da audiência, mas em função dela. A câmera não registra o ato: ela o constitui. O sofrimento deixa de ser efeito colateral e passa a ocupar o centro da cena.

Não se trata de uma oposição entre violência “real” e “virtual”. O que está em jogo é a continuidade de uma mesma economia do gozo que encontra, nas plataformas digitais, novas condições de intensificação. A tecnologia não cria a violência; ela oferece meios mais eficientes para sua circulação e validação coletiva.

Diante desse cenário, a pergunta não é apenas como explicar a violência, mas como intervir nela sem reproduzir a lógica que a sustenta. A tentação de respostas imediatas – mais vigilância, mais punição, mais controle – carrega um risco conhecido: o de reforçar dispositivos que, em nome da ordem, produzem novas formas de violência.

A psicanálise não oferece soluções técnicas. Sua contribuição consiste em recolocar a questão do limite no campo do simbólico. Não se trata da ausência de lei, mas da falência de uma lei capaz de organizar o gozo e produzir reconhecimento.

Toda sociedade produz restos. O problema começa quando esses restos deixam de interpelar, quando a dor do outro se torna ruído administrável. Nesse ponto, a violência deixa de ser exceção e passa a integrar a normalidade do funcionamento social.

Entre o silêncio burocrático que historicamente ensinou a não ver e o espetáculo algorítmico que hoje ensina a ver sem se implicar, a violência persiste como modo de organização do laço. O que está em jogo não é apenas a repetição de atos cruéis, mas a dificuldade crescente de sustentar limites simbólicos capazes de transformar o excesso em palavra, conflito e responsabilidade.

Quando a crueldade deixa de interromper e passa a circular como conteúdo, quando o outro pode ser reduzido à condição de resto sem exigir elaboração coletiva, o risco não é apenas o aumento da violência, mas o empobrecimento do próprio vínculo social. Interrogar o caso do cão Orelha, nesse contexto, é interrogar se ainda somos capazes de produzir formas de laço que não dependam da exclusão, da exposição do sofrimento ou da neutralização da dor, mas que se sustentem na implicação ética diante do tempo comum que compartilhamos.

Como canta Caetano Veloso em “Oração ao Tempo” ainda assim, acreditar ser possível reunirmo-nos num outro nível de vínculo.”

*Ana Lizete Farias é pós-doutoranda em Psicanálise, Educação e Política na UFRGS. Autora do livro A psicanálise e o meio ambiente: caminhos para uma educação ambiental (Medusa).

Referências

FARIAS, A. L. A psicanálise e o meio ambiente: caminhos para uma educação ambiental. Curitiba, PR: Medusa, 2021.

SAFATLE, V. O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.