Por ERIK CHICONELLI GOMES*

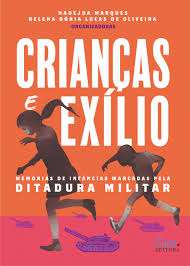

Comentário sobre o livro recém-lançado, organizado por Nadejda Marques e Helena Dória Lucas de Oliveira

1.

A história oficial do período ditatorial brasileiro (1964-1985) frequentemente concentra-se nas figuras proeminentes da resistência e suas trajetórias de luta contra o autoritarismo. Entretanto, para compreender as dimensões reais desse período sombrio, é essencial ampliar o espectro analítico e considerar as experiências daqueles tradicionalmente invisibilizados pelos relatos hegemônicos. Entre esses grupos marginalizados nos estudos historiográficos convencionais, as crianças constituem um caso particularmente emblemático de como a violência estatal permeou todos os estratos sociais, criando feridas geracionais que persistem até o presente.

A experiência infantil durante o regime militar brasileiro representa um campo de investigação histórica que somente nas últimas décadas começou a receber a devida atenção acadêmica. A compreensão desse fenômeno demanda uma análise que ultrapasse a mera documentação burocrática oficial, buscando reconstituir as vivências cotidianas desses sujeitos históricos através de depoimentos, relatos autobiográficos e outras fontes que permitam acessar as vozes daqueles que, à época, não possuíam meios de registrar suas próprias narrativas. O crescente esforço de pesquisa nessa área tem revelado um quadro alarmante de violências sistemáticas contra crianças durante o período ditatorial.

As histórias dessas crianças, agora adultos que carregam as marcas traumáticas desse passado, revelam uma face ainda pouco explorada do aparato repressivo: a violência direcionada não apenas aos opositores políticos, mas estendida deliberadamente aos seus núcleos familiares como forma de punição coletiva. Como destacado em publicações recentes, dezenas de crianças foram detidas junto com seus pais, torturadas, sequestradas pelo regime e forçadas ao exílio, demonstrando que a repressão operava além da perseguição direta aos militantes, atingindo também aqueles que orbitavam em torno deles.

2.

Crianças e exílio: memórias de infâncias marcadas pela ditadura militar traz à tona 46 narrativas protagonizadas por indivíduos que, quando crianças, tiveram suas vidas drasticamente alteradas pela perseguição às suas famílias. Esse trabalho coletivo de memória representa um importante esforço de documentação histórica, pois dá voz àqueles que vivenciaram o trauma em uma fase formativa de suas consciências, oferecendo perspectivas únicas sobre o impacto geracional da violência de Estado.

É significativo observar como a violência contra crianças atingiu de forma desproporcional os filhos da classe trabalhadora organizada. A perseguição aos sindicalistas, aos militantes de movimentos populares e aos intelectuais comprometidos com as causas populares significou, por extensão, a perseguição aos seus filhos. Essa dimensão classista da repressão evidencia como o projeto ditatorial estava intrinsecamente ligado à contenção dos movimentos por justiça social, afetando não apenas a geração de militantes ativos, mas também comprometendo o futuro das organizações populares ao traumatizar seus potenciais continuadores.

A experiência do exílio, como relatada pelos próprios protagonistas em Crianças e exílio: memórias de infâncias marcadas pela ditadura militar, revela uma face paradoxal desse processo histórico. Por um lado, representou uma violência adicional, ao arrancar essas crianças de seus contextos culturais e linguísticos originais, forçando-as a adaptações constantes em novos países. Por outro, evidenciou a existência de redes de solidariedade internacional que, literalmente, salvaram vidas e proporcionaram algum amparo às famílias perseguidas pelo regime brasileiro.

Os relatos dessas crianças exiladas, hoje adultos, mostram como o trauma persistiu através das décadas. Como mencionado por Nadejda Marques, organizadora do livro e ela própria uma criança exilada, das 67 pessoas identificadas como tendo vivido essa experiência, somente 46 se sentiram emocionalmente preparadas para compartilhar suas histórias publicamente. Este dado em si é revelador dos efeitos duradouros do trauma coletivo infligido pelo Estado brasileiro durante o período ditatorial.

A compreensão historiográfica desse fenômeno demanda atenção às formas como essas crianças, mesmo em situações extremamente adversas, desenvolveram mecanismos de adaptação e resistência. Helena Dória Lucas de Oliveira, que viveu uma década de sua infância e adolescência no exílio, relata como, mesmo diante da necessidade de permanecer escondida e em silêncio, encontrava “brechas de tempo” para brincar. Esse aparente detalhe revela a agência histórica desses sujeitos que, mesmo sob condições opressivas, construíam ativamente seus modos de sobrevivência e preservação identitária.

3.

Outra face sombria dessa violência estrutural foi a prática de sequestro de crianças filhas de militantes políticos, posteriormente entregues para adoção ilegal por famílias ligadas aos militares ou simpatizantes do regime. O jornalista Eduardo Reina, em seu livro Cativeiro sem fim, publicado em 2019, documentou inicialmente 19 casos desse tipo de crime. Desde então, mais de 50 pessoas o procuraram relatando terem sido vítimas de práticas semelhantes, evidenciando a dimensão ainda não completamente mapeada desse aspecto da repressão.

Essa prática de apropriação de crianças pelo Estado ditatorial revela uma estratégia particularmente perversa: não bastava eliminar os opositores físicos do regime, era necessário apagar sua descendência, seja literal ou simbolicamente, através da ruptura dos laços familiares e da imposição de uma nova identidade. Trata-se de uma forma de violência que transcende o físico e atinge dimensões existenciais e geracionais, visando o apagamento completo não apenas dos indivíduos, mas de suas linhagens e legados.

Casos extremos como o de Carlos Alexandre Azevedo, que aos 13 meses de idade foi levado às dependências do Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops) e torturado junto com seus pais, evidenciam a crueldade calculada do regime. O fato de que Cacá, como era chamado, nunca conseguiu superar esse trauma e acabou suicidando-se aos 37 anos, em 2013, demonstra como a violência de Estado projetou-se no tempo, ceifando vidas mesmo décadas após o fim formal da ditadura.

O documentário Infância roubada: crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil, publicado em 2014 pela Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, trouxe 44 depoimentos de pessoas que, ainda crianças, foram presas junto com seus pais militantes. Esses relatos constituem importantes fontes históricas que permitem compreender, a partir das memórias dos próprios sujeitos, as dimensões cotidianas e íntimas do terror de Estado no Brasil.

É importante reconhecer que a experiência dessas crianças não pode ser compreendida isoladamente, mas sim como parte de um contexto mais amplo de repressão que atingiu famílias inteiras, especialmente aquelas vinculadas aos movimentos populares e à classe trabalhadora organizada. A narrativa apresentada no filme Ainda estou aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, ao retratar o impacto do desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva sobre sua família, ilustra como a violência estatal produziu vítimas indiretas, muitas vezes negligenciadas pelas análises históricas tradicionais.

4.

Para além dos traumas individuais, essa violência contra crianças representou uma estratégia deliberada de silenciamento das lutas sociais através das gerações. Ao atingir os filhos dos militantes, o regime buscava não apenas punir os pais, mas também desarticular as possibilidades de continuidade das lutas sociais. Como afirma o jornalista Caco Barcellos na apresentação do livro sobre crianças exiladas, esses indivíduos foram “crianças escondidas, caladas, silenciadas, banidas, ultrajadas pela ditadura empresarial militar de 1964” simplesmente “por serem filhos dos militantes revolucionários de esquerda”.

A referência feita por Caco Barcellos à “ditadura empresarial militar” não é fortuita e aponta para um aspecto fundamental para a compreensão histórica desse período: o envolvimento direto de setores empresariais no apoio e sustentação ao regime. Essa caracterização evidencia que a perseguição política e a violência contra famílias, incluindo crianças, estavam intrinsecamente ligadas a um projeto de sociedade que visava conter as demandas da classe trabalhadora e preservar uma estrutura social profundamente desigual.

A experiência histórica das crianças durante a ditadura revela como o Estado autoritário atingiu os espaços mais íntimos da vida familiar, transformando-os em territórios de disputa política. O relato de Helena Dória Lucas de Oliveira sobre como, ainda criança, percebia sua mãe e irmã “cochichando, espiando pela persiana da janela da sala”, demonstra como o medo e a vigilância infiltraram-se no cotidiano, alterando profundamente as relações familiares e as experiências de infância.

No exílio, essas crianças vivenciaram experiências contraditórias que marcaram permanentemente suas identidades. Por um lado, sofreram o desenraizamento cultural e a instabilidade constante de mudanças entre países tão diversos como Chile, Cuba, Suécia e Guiné-Bissau, conforme relatado pelos protagonistas. Por outro, muitas delas receberam uma educação internacionalista e solidária que moldou suas consciências políticas e visões de mundo de maneiras singulares.

Metodologicamente, a recuperação dessas histórias representa um desafio para a historiografia, exigindo abordagens que valorizem a subjetividade e a memória como fontes legítimas para a compreensão do passado. Os traumas vividos por essas crianças raramente deixaram registros nos documentos oficiais, tornando essencial o trabalho de história oral e a coleta de depoimentos para que essas experiências não se percam com o passar do tempo e o falecimento dos protagonistas.

A persistência desse trauma coletivo evidencia-se no fato de que, mesmo após quase quatro décadas do fim formal da ditadura, muitas das pessoas que vivenciaram essas violências na infância ainda lutam para elaborar suas memórias. A formação de grupos de apoio mútuo, como o mencionado grupo de WhatsApp que reúne 67 pessoas que foram crianças exiladas, demonstra a busca coletiva por formas de processamento do trauma e construção de narrativas que deem sentido às experiências vividas.

Compreender a história dessas crianças significa reconhecer que os efeitos da ditadura militar ultrapassaram em muito o período formal de sua vigência, projetando-se através de gerações e estabelecendo ciclos de trauma que ainda hoje afetam a sociedade brasileira. O suicídio de Carlos Alexandre Azevedo em 2013, quase três décadas após o fim do regime militar, simboliza dolorosamente a persistência dessas feridas históricas no tecido social brasileiro.

Em uma perspectiva historiográfica que valoriza a agência dos sujeitos históricos, é fundamental reconhecer não apenas a vitimização dessas crianças, mas também suas formas de resistência e sobrevivência.

Os relatos reunidos nas diversas publicações sobre o tema evidenciam como, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, esses indivíduos construíram ativamente suas trajetórias, muitos deles transformando suas experiências traumáticas em combustível para o engajamento em causas sociais e lutas por justiça na vida adulta.

*Erik Chiconelli Gomes é pós-doutorando na Faculdade de Direito na USP.

Referência

Nadejda Marques e Helena Dória Lucas de Oliveira (orgs.). Crianças e exílio: memórias de infâncias marcadas pela ditadura militar. São Paulo, Carta Editora, 2025.

Bibliografia

Veiga, Edison. “Como a ditadura militar vitimizou crianças no Brasil.” Deutsche Welle, 2025. https://www.dw.com/pt-br/como-a-ditadura-militar-vitimizou-crian%C3%A7as-no-brasil/a-71997235.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Infância Roubada: Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. São Paulo: ALESP, 2014.

Marques, Nadejda. Nasci Subversiva. São Paulo: Carta Editora, 2023.

Reina, Eduardo. Cativeiro Sem Fim. São Paulo: Alameda, 2019.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA