Por PETER PÁL PELBART*

Algo muito excepcional deve ter acontecido para que a denegação da questão palestina por Israel desse lugar a uma versão ufanista

Há mais de vinte anos o escritor israelense Amós Oz falou a um jornal alemão sobre a situação em Gaza. Em vez de esperar o entrevistador perguntar, começou ele indagando aos leitores: “Pergunta número um: o que você faria se seu vizinho de frente sentasse na sacada, pegasse o filho nos braços e começasse a atirar na direção do quarto do seu filho? Pergunta número dois: o que você faria se o vizinho da frente cavasse um túnel do quarto do filho dele para explodir sua casa ou para sequestrar sua família?”

É surpreendente que um autor de seu quilate tenha comparado a população de Gaza a vizinhos comuns que, de súbito, inexplicavelmente, teriam enlouquecido. Vizinhos? Pode você controlar a eletricidade, a água, o telefone, a internet dos moradores da frente, decidir qual o máximo de calorias que devem consumir, a quais medicamentos podem ter acesso, quem entra e quem sai da casa, de vez em quando ali fazer alguma incursão, e continuar considerando vizinhos esses que você vigia e domina?

O mesmo Amós Oz disse há tempos que estava na hora de israelenses e palestinos se divorciarem. No livro A última guerra?, Elias Sanbar, nascido em Haifa e radicado em Paris, próximo de Yasser Arafat e antigo embaixador palestino na Unesco, amigo pessoal de Gilles Deleuze, tradutor de Darwish e fundador da revista Les études palestiniennes, responde simplesmente o seguinte: “para se divorciar é preciso antes ter sido casado. Ora, isso nunca aconteceu. Desde o início, nenhum dos lados o desejou”. Sanbar diz com clareza: “esse conflito nasceu da própria impossibilidade de uma união”.¹

Mas não vamos aqui remontar aos primórdios dessa tragédia. Que nos baste lembrar o fato, certamente explosivo, de que há tempos Gaza é uma imensa prisão a céu aberto. E qual é o sonho do carcereiro? Ao apresentar sua visão de futuro para o Oriente Médio, em 2023, diante da Assembleia-Geral da ONU, antes do 7 de outubro, o premiê israelense fez rasgados elogios à aliança estratégica, militar e comercial a ser assinada entre Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos – os tais Acordos de Abraão.

Só então teríamos garantidas a paz, a segurança e a prosperidade. No mapa da região, exibido naquele momento, não figurava Gaza nem Cisjordânia. Elas evaporaram! No lugar delas, uma Grande Israel. Qual seria o destino dos cinco milhões e meio de palestinos ali residentes? A cidadania israelense? O apartheid? Um bantustão? A expulsão? O genocídio?

Em seu novo livro intitulado Rumo a uma guerra civil mundial?, no capítulo dedicado a Gaza, Maurizio Lazzarato escreve: “As forças de resistência palestinas, tais como o Hamas, têm por objetivo a destruição do Estado de Israel e desejam jogar os judeus israelenses ao mar. Contudo, elas não dispõem nem dos meios nem das alianças necessárias para tanto. O que configura uma aspiração ilusória para os palestinos é, ao contrário, uma realidade implementada dia após dia, ano após ano por Israel. Ele pode expulsar os palestinos da Palestina graças a seu exército, o mais poderoso da região, e graças às suas alianças militares e políticas com os Estados Unidos. Na prática são os israelenses que cotidianamente, com seus colonos armados, implementam a palavra de ordem “do rio ao mar” – uma acusação atribuída pelos ocidentais aos palestinos. (…) Há décadas, e não só desde o governo Netanyahu, a ocupação de terras pelos colonos prossegue inexoravelmente, constituindo um processo de limpeza étnica sob os olhos de todas as democracias zelosas pelos direitos humanos. O último ato desse processo consiste na expulsão da população de Gaza, depois de sua destruição”.

Hoje é preciso reconhecer: aquele apagamento gráfico brandido diante do mundo prefigurava, sem que se pudesse prever em qual circunstância, o que de fato aconteceria depois do 7 de outubro. A guerra em curso não é contra o Hamas, mas contra a população palestina de Gaza – para não dizer contra o povo palestino e seu horizonte político. Curiosamente, Israel apoiou o Hamas por décadas justamente por sua intransigência fundamentalista, pois via nele o contraponto ideal à atitude negociadora da Autoridade Palestina. Com o Hamas tinha-se a certeza de que jamais haveria um acordo de paz que implicasse na devolução de territórios e na aceitação de um Estado palestino. Estava garantida a guerra infinita e a ocupação interminável.

Na historiografia oficial sionista, o que os palestinos chamam de Catástrofe (Nakba) não passou de um acidente histórico, subproduto da guerra: o êxodo supostamente voluntário de setecentos e cinquenta mil palestinos, radiofonicamente incitados pelos líderes árabes a abandonarem os lares com a promessa de retorno logo após a vitória. Tal versão é a denegação da Catástrofe palestina, como se esse recalcado não fosse retornar de algum modo, ou como se esse forcluído não voltasse na forma de uma assombração.

Desbancada há décadas pela historiografia palestina e israelense, de Rashid Khalidi a Benny Morris e Ilan Pappé, essa narrativa vai cedendo lugar a uma outra, assumida por círculos cada vez mais amplos da elite política israelense e vetorizada pelos ortodoxos e fundamentalistas. Como salienta Jonathan Adler, o novo editor do site +972: “depois de negar os acontecimentos de 1948 durante décadas, e até de punir a comemoração pública da desapropriação da Palestina, membros da coalizão do governo israelense transformaram a Nakba num “plano de ação”, algo de que “se orgulhar””.

Da negação ao orgulho

Algo muito excepcional deve ter acontecido para que a denegação da questão palestina por Israel desse lugar a uma versão ufanista; do absoluto negacionismo passou-se a uma espécie de triunfalismo escancarado. A vergonha virou empáfia e prepotência, com o predomínio da voz da extrema direita, como se dissessem: “Sim, a Nakba aconteceu, e não só o reconhecemos, como nos vangloriamos dela. Afinal, como o demonstra o 7 de outubro de 2023, desde sempre estávamos lidando com animais”.

Um complemento ainda mais inquietante se agrega agora: cabe “completar o serviço”, iniciado de maneira velada pelo histórico líder trabalhista David Ben-Gurion. Não se trata, atualmente, de aproveitar qualquer ocasião para expulsar mais palestinos visando à consolidação de uma maioria judia em território israelense, mas de destruir todas as condições de existência da população confinada em Gaza – leia-se tudo que possa garantir eletricidade, água, saneamento básico, moradia, saúde, educação, alimentação, cultivo agrícola, pesquisa e comunicação.

É como se, finalmente, num desabafo raivoso, ressoasse aos quatro ventos o enunciado antes indizível, tal como o pronunciou um líder político religioso: “É chegada a hora de uma Segunda Nakba”.

Por décadas Israel governou o cotidiano da Cisjordânia através de expedientes administrativos, desapropriações acobertadas por decretos militares, detenções “preventivas”, intimidação incessante por meio de buscas noturnas, delações etc. Um retrato poderoso desse cotidiano está no belo filme de Emad Burnat e Guy Davidi intitulado Cinco câmeras quebradas.² Para evitar uma nova Nakba, ao contrário de 1948, os palestinos da Cisjordânia agora se apegam à terra, no que chamam de sumud.

No entanto, como Israel multiplica o número de colonos a cada dia, tendo eles o estatuto de cidadãos israelenses com plenos direitos, instaurou-se um claro regime de apartheid: de um lado os ocupantes, de outro a população palestina submetida à administração militar e privada de direitos elementares.

Com a extrema direita ocupando o Ministério da Segurança Nacional e parte do Ministério da Defesa, as ações criminosas contra moradores palestinos da Cisjordânia, promovidas por colonos e milicianos, ocorrem sob os olhos complacentes dos soldados e com a incitação tácita dos políticos, tanto da extrema direita como de uma direita mais tradicional.

Como diz a psicanalista palestina Samah Jabr em Sumud em tempos de genocídio,³ “a Nakba é uma lesão contínua que nunca foi curada, é um insulto contemporâneo renovado dirigido a cada palestino humilhado, preso ou morto, é sal adicionado à ferida”. Diz ainda: “um trauma coletivo requer uma cura coletiva”. Mas como imaginar uma cura coletiva quando a própria noção de coletivo é constantemente abortada pelo outro lado, que já não precisa esconder o que faz, como se fosse chegada a hora de sair do armário, fazer tudo às claras, assumir o já feito e o por fazer na forma de um renovado e alvissareiro projeto nacional?

Ainda não está claro se o desmoronamento interno da sociedade israelense, como se lê no artigo de Bentzi Laor abriu espaço para o tsunami messiânico, a um só tempo destrutivo e salvacionista, para não dizer suicidário, ou se é exatamente esse tsunami uma das causas da fragmentação do país.

A ruína ética de Israel

É doloroso constatar até que ponto as décadas de ocupação desfiguraram a sociedade israelense. Mostraram, retroativamente, a ruptura radical que a fundação do Estado de Israel operou em relação à variegada história bimilenar das diásporas judaicas, em dois sentidos contrapostos. É claro que o sionismo almejava uma ruptura.

Era este, por assim dizer, o miolo de seu projeto: nunca mais o judeu deveria ficar encurvado, submisso, amedrontado, tendo que barganhar sua sobrevivência junto aos poderosos, acossado pela miséria e a humilhação, sem terra nem pátria, sem uma língua própria, sem defesa, constantemente sujeito a pogroms, assassinatos, expulsões, leis discriminatórias, com acesso vedado a universidades, cargos públicos, serviço militar, restrito ao comércio, à usura, aos livros sagrados e à fé, para ser finalmente levado aos milhões às câmaras de gás e aos fornos crematórios.

O sonho sionista não implicava numa reversão integral da miséria anímica e social, material e política, rumo à soberania e autodeterminação? Uma terra virgem, uma língua nova, um homem novo, agricultor e soldado ao mesmo tempo, intrépido e orgulhoso, duro por fora e terno por dentro como o cacto da paisagem bíblica (sabra), dono de seu nariz, de seu país, de seu destino, artífice de uma sociedade mais igualitária e generosa, plural e democrática, aberta e inclusiva. O sonho nacional e a utopia política se davam as mãos.

Foi em meio a essa bruma onírica que cresceu o ovo da serpente. As circunstâncias históricas reais que essa mitologia ocultava foram tratadas em abundância pelos historiadores, ao revelarem a que ponto, e isso desde o início da colonização judaica da Palestina, a população local nativa foi ignorada e subestimada por alguns segmentos de imigrantes – em contraste com correntes alternativas. O novo judeu, que se reinventava no que considerava “seu” Lar Nacional (habitado antes por outra comunidade), viu-se aspirado por uma espiral de violência em consequência da inevitável resistência palestina, que não tinha por que aceitar a chegada dos judeus.

Como o Holocausto só acentuou o sentimento de injustiça irreparável, o novo Estado acabou capitalizando o trauma. Sua superioridade militar e tecnológica aliou-se à convicção de uma supremacia religiosa e étnica. O caráter expansionista e colonialista da ocupação militar a partir da Guerra de Seis Dias ganhou a coloração messiânica e fundamentalista que finalmente tomou de assalto o coração do Estado. Como disse o poeta Mahmoud Darwish, “a grande tragédia dos palestinos é que eles são vítimas das vítimas”.

Quão longe estamos da contribuição riquíssima que deram expoentes da cultura judaica à construção da modernidade ocidental. De Espinosa a Marx, de Freud a Hanna Arendt, de Benjamin a Kafka e Rosa de Luxemburgo, será nosso horizonte político e filosófico sequer pensável sem tais nomes? Assistimos hoje ao triste ocaso de toda uma tradição ética e revolucionária – o que Enzo Traverso chamou de fim da modernidade judaica.

A transformação radical ocorrida no interior da judaicidade e algumas hipóteses a respeito das razões mais profundas dessa reviravolta etnocrática foram objeto de um livro publicado recentemente por Bentzi Laor e pelo autor destas linhas: O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. Não cabe aqui expor as hipóteses desenvolvidas nesse estudo, em que buscamos determinar os fatores que enjaulam a subjetividade judaica na autovitimização e no judeocentrismo, e suas implicações para o destino dos judeus em Israel e no mundo. Basta-nos relembrar uma ou outra linha ali desenvolvida.

O judeu colonial

Como pode um dos povos mais sofridos, perseguidos e desterritorializados da História, vítima de um genocídio colossal, uma vez reterritorializado na Palestina rebatizada de Israel, ser o responsável pelo desterro reiterado e incessante de milhares de palestinos? Como pode esse Estado orgulhoso de sua democracia manter uma ocupação por cinquenta e sete anos, multiplicar os assentamentos sobre o território ocupado e banir do vocabulário oficial a palavra “ocupação”, como se ela não existisse?

Um dos paradoxos é que o colonialismo de assentamento praticado hoje pelo Estado hebreu se dá justamente numa era pós-colonial. Não será tal direção regressiva, na contramão da história, responsável pela indignação provocada pela guerra em Gaza?

Inspirado em Fanon, Lazzarato lembra que na colonização as subjetividades do colonizador e do colonizado comunicam, elas se contaminam, sobretudo pela violência “absoluta”. Sartre dizia sobre a Argélia: “Como não reconhecer na ferocidade desses camponeses oprimidos a ferocidade dos colonizadores, que eles absorvem por todos os poros e da qual não conseguem se livrar?”. Fanon, em quem Sartre se inspirou, esclarecia: “O colonialismo (…) é a violência no estado de natureza e não pode inclinar-se senão diante de uma violência ainda maior”.

Supomos que a história inflou tanto a imagem do povo judeu (no preconceito contra ele ou no orgulho que ele ostenta, na matança ou na arrogância) que já não sabemos o que significa hoje a palavra “judeu” – e que multiplicidade recobre ou encobre. Hão de dizer que é esta a beleza desse povo – “não sabemos o que o define”. Ora, como pode ser tal multiplicidade fonte de orgulho se a cada dia a prática política com a qual boa parte dos judeus se identifica se afunila na direção da predominância do fascismo?

É chegado o momento de liberar a diáspora judaica da tutela político-ideológica do Estado de Israel. Cada vez mais ele pretende falar em nome dos judeus do mundo todo, representar seus interesses, fazer-se o herdeiro exclusivo da memória e do legado cultural do judaísmo. O mais recente exemplo disso foi a mise-en-scène do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu frente às duas casas do Congresso estadunidense, cuja divulgação midiática tinha por tela de fundo as tábuas da lei agigantadas.

Eis o que se pode chamar de sequestro político de uma história. Moisés, ele? Defensor dos Dez Mandamentos, o acusado de genocídio pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, baseado na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio? E qual a resposta do premiê à decisão do Tribunal Internacional de Justiça de Haia, da ONU – de que a ocupação dos territórios palestinos é ilegal, bem como seu povoamento pelos colonos israelenses? Que os territórios ocupados “são parte da pátria histórica do povo judeu”.

Uma visão teológica e teleológica insiste em enxergar Israel como o desfecho necessário de uma miríade de trajetórias que compõem o que se chama de história judaica, mas enxergar no Estado a forma consumada da identidade judaica é um paradoxo. É hora de assumir a dimensão diaspórica não apenas como um componente indissociável da condição judaica, mas talvez como o seu elemento mais próprio – próprio aqui significa, paradoxalmente, estrangeiro.

Diáspora, por definição, significa dispersão, e, portanto, mistura com o exterior, abertura à estrangeiridade. Foi essa plasticidade que permitiu as miscigenações mais frutíferas e inventivas, as aventuras filosóficas, espirituais, as mais revolucionárias. Habitar a terra como estrangeiro: foi o que alguns filósofos sorveram numa tradição messiânica herética – eis um pensamento que deveria nos servir hoje. Somos seres transitórios, efêmeros, e toda depositação política na imortalidade desemboca numa política de morte, como bem viu José Gil, em seu belo estudo recente Morte e democracia.

É preciso dizer duas palavras sobre a população israelense. Para além das decisões dos políticos, generais, líderes religiosos e da mídia sensacionalista, está o povo miúdo, aquele que vive os atentados e os terremotos do cotidiano com angústia, medo, aflição, pranteando seus mortos, tendo que abandonar seus lares para escapar dos foguetes do Hezbollah, privado do cuidado e do apoio de um governo preocupado apenas com sua própria sobrevivência política.

São os judeus negros vindos da Etiópia e moradores das periferias, são os poucos sobreviventes do Holocausto, mas seus muitos descendentes, são os moradores de kibutz que inventaram um tipo de comunismo raro, infelizmente hoje em extinção, são as centenas de ativistas implicados em oferecer aos palestinos uma blindagem jurídica contra desapropriações ou violências, são os remanescentes de uma esquerda em declínio.

Os judeus progressistas de Israel percebem que seu destino não é tão diferente daquele de Hannah Arendt e Stefan Zweig nos anos 1930, gradualmente marginalizados e, por assim dizer, “vomitados” para fora de seu habitat de origem – no caso deles, alemão. Os israelenses progressistas que almejam uma paz sustentável viraram forasteiros em meio à nova cultura judeofascista. Foi o caso de Yeshayahu Leibowitz, cientista de renome internacional, religiosíssimo, e uma das vozes mais contundentes que o país já ouviu.

Logo após a Guerra dos Seis Dias ele profetizou a ruína da sociedade israelense caso o país mantivesse a ocupação dos territórios recém-conquistados – e ousou falar em judeonazismo. Candidato ao prestigioso Prêmio Israel, desistiu quando ficou claro que o premiê Yitzhak Rabin recusaria entregá-lo. Assim, há um retorno do passado trágico, mas desta vez executado pelos próprios judeus contra seus expoentes insubmissos.

Devem-se mencionar também todos os cidadãos comuns em Israel, que, intoxicados por uma atmosfera bélica desde o berço, dificilmente estão em condições de perceber como são arrastados para catástrofes ainda maiores do que aquelas de que pensam defender-se. É o drama de um povo assombrado por séculos de perseguição ao descobrir que continua uma vida de gueto – agora numa escala ampliada, nacional. Acreditam que estão rodeados por nazistas, e que qualquer crítico de Israel é um antissemita.

Pelo visto o mundo continua “contra nós” – o antissemitismo renasce por toda parte e justifica o entrincheiramento defensivo e o isolamento político. Que a atitude vingativa e genocidária do governo israelense contra a população palestina seja responsável por boa parte dos protestos no mundo – e que isto não necessariamente equivale a antissemitismo – está para além da viseira política predominante no país.

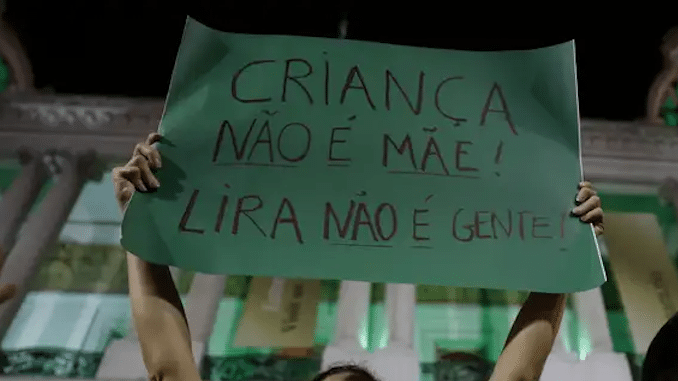

O fato é que há uma ostensiva seletividade na sensibilidade ao sofrimento alheio por parte de uma parcela da população israelense mais porosa à ideologia da extrema direita. Trocando em miúdos: é abominável o assassinato de uma única criança israelense pelo Hamas (e quem poderia discordar disso?); mas o assassinato de quinze mil crianças palestinas é considerado por parte da população israelense o preço que pagam os palestinos pelo seu ódio, ou por sua suposta cumplicidade ao permitir que os terroristas do Hamas se infiltrem entre eles e os usem como escudos humanos, ou simplesmente por serem palestinos.

Alguns canais da televisão israelense passam horas entrevistando todos os parentes de cada um dos reféns israelenses já libertados, ou dos familiares dos reféns ainda em cativeiro, ou das vítimas do massacre de 7 de outubro pelo Hamas. O que é mais compreensível do que isso? Contudo, o silêncio que encobre a morte das quarenta mil vítimas palestinas por parte de alguns órgãos de imprensa, numa espécie de autocensura, só torna mais importante as vozes críticas e dissidentes, tais como a de Guideon Levy, cuja entrevista em vídeo disponível neste dossiê é exemplar. Sem falar dos vários protestos vindos de ativistas, ONGs, movimentos vários que compõem o rico mosaico político israelense.

Embora a ameaça iraniana seja de longe a mais perigosa (porque jamais escondeu o projeto de destruição do Estado judeu), sem qualquer conexão com o problema palestino, ela continua sendo tratada pelos políticos israelenses como uma peça no tabuleiro do xadrez eleitoral. A única saída vislumbrada e propugnada parece ser então a guerra total. A guerra total ou a vitória total: sabemos onde desemboca essa disjuntiva – na derrota total. Ali matança e suicídio coincidem. Tudo em nome da paz.

Qual paz?

Susan Sontag foi quem melhor se referiu aos perigos de uma paz de fachada. “O que se quer dizer com a palavra paz? Queremos dizer ausência de conflito? Queremos dizer esquecimento? Queremos dizer perdão? Ou queremos dizer um enorme cansaço, um esgotamento, um esvaziamento do rancor?” (…) Parece-me que o que a maior parte das pessoas quer dizer quando diz paz é vitória. A vitória do seu lado. É isso o que significa para alguns, enquanto para outros paz significa derrota. Se prevalecer a ideia de que a paz, embora desejável, implica uma renúncia inaceitável a demandas legítimas, então o mais plausível” é que o confronto bélico se eternize. Não é justamente ao que hoje se assiste?

O que se pode exigir hoje? Um cessar-fogo imediato? A libertação dos reféns pelo Hamas? A reconstrução de Gaza? Um Estado palestino? Será que ainda é viável um Estado palestino no território que resta na Cisjordânia, dados os quinhentos mil assentados judeus, sem contar os duzentos mil de Jerusalém? Ainda vale a utopia de um Estado binacional ou plurinacional? Ou a utopia ainda mais radical: a de uma federação não estatal, não estatista, pós-nacional? Será que ainda temos tempo, e fôlego, e imaginação política para ir além ou aquém da ideia de Estado, de identidade nacional, dos mitos de ancestralidade a presidir o presente?

Elias Sanbar é categórico: “Uma solução existe. E, a menos que se queira repetir permanentemente a mesma ladainha estéril, ela exige libertar-se das ordens de sequência “normais” e ousar “colocar a carroça na frente dos bois”, quer dizer, começar o caminho rumo à paz por aquilo que deveria ser seu fim lógico. A negociação começaria, assim, com um reconhecimento total e antecipado da Palestina”.

Mas, para tanto, ao lado da descolonização política, não seria preciso uma espécie de descolonização subjetiva, como diria Frantz Fanon – a mais importante das quais, sem dúvida, consiste em liberar-se da violência do colonizador? A relação colonial é, por definição, de absoluta violência. Quando os assentamentos nos territórios ocupados se fazem em nome de um espaço vital, de uma profundidade estratégica, ou por razões histórico-religiosas, é preciso perguntar se isso advém só do medo. A psicanalista palestina Jabr é categórica: não é medo, é ódio. Seria preciso ajudar Israel a admitir seu ódio.

Fidelidade

Talvez essa tarefa caiba às comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Em vez do alinhamento automático com as políticas de um governo de extrema direita israelense (e por vezes local, como aconteceu no Brasil), não seria salutar que elas deixassem de lado a fidelidade cega, ilusoriamente apolítica, baseada na identificação religiosa, identitária, tribal, para não dizer sanguínea? Infelizmente, há tempos que elas se deixam tutelar e representar por Israel, oferecendo-se como fonte de apoio financeiro e político, ou como reserva de imigração. Assim, apenas reforçam uma suposta unanimidade judaica mundial que esmaga a diversidade dessas diásporas.

A tradição judaica, tão plural, e ao mesmo tempo tão rica na elaboração filosófica e ética da alteridade, como a expressa por Benjamin ao referir-se aos vencidos da História, ou de Levinas ao evocar o rosto do outro, que diz: “Não matarás”, parece aqui ter sido deixada de lado. A diáspora judaica não seria muito mais fiel à sensibilidade histórica de seus antepassados se, em vez de se deixar guiar pelo medo ou pelo ódio, “paixões tristes”, combatesse a reatividade predominante em seu próprio seio? E não seria tanto mais digna se o fizesse a partir de uma afirmatividade ética, e não étnica?

Não se trata de adotar uma postura de fachada, politicamente correta, apenas para aliviar a consciência ou a culpa ou a vergonha. Não ignoro quantos afetos misturados perturbam a alma judaica nesses dias, e a dificuldade de lhes dar uma formulação coerente. Mas, em paralelo a esta elaboração subjetiva, há algo cuja urgência é impossível ignorar: o risco do prolongamento indefinido da guerra, que só a pressão internacional é capaz de sustar. Se Israel dedicou tanto esforço ao longo de décadas na cooptação das comunidades judaicas pelo mundo é, entre outras coisas, porque reconheceu nelas uma relevância estratégica.

A influência das comunidades judaicas nos países em que vivem, e em múltiplas esferas – financeira, política, acadêmica, midiática –, tem assegurado apoios e alianças proveitosas para Israel. O avesso disso é igualmente válido: diante de uma guerra insana, a dissidência vinda da diáspora poderia aumentar a pressão interna e externa sobre o governo israelense. Claro que há vozes judaicas se manifestando pelo mundo, seja em Berlim, Paris ou Washington. Mesmo no Brasil as há – ainda que raras, tíbias, ambíguas. Majoritariamente, é o silêncio que predomina, e ele é estridente. Não é preciso lembrar a que ponto tal omissão pode significar cumplicidade.

Em março deste ano fiz uma curta visita a Budapeste, onde nasci. Hospedamo-nos eu e minha companheira perto da grande sinagoga central, hoje um foco turístico importante. Como era sábado, não permitiram a entrada de turistas – salvo de judeus que fossem ao serviço religioso. Foi me declarando como tal que conseguimos entrar. Surpreso em ver a sinagoga razoavelmente cheia, encantado em ouvir as pessoas falando em húngaro e orando no hebraico típico do Leste europeu, por um átimo me pareceu revisitar a atmosfera em que viveu e rezou meu avô, cem anos atrás.

Foi um momento de enlevo e beatitude. Mas foi só um momento. Não tardou para que uma revista começasse a circular entre os fiéis – era o órgão oficial da comunidade. Qual não foi meu espanto ao ver, da primeira à última página, fotos de soldados israelenses armados até os dentes, ora frente ao Muro das Lamentações, ora em combate, ora orgulhosamente brandindo a bandeira israelense sobre algum blindado, em meio às ruínas em Gaza. O fascismo israelense se projeta hoje sobre o que restou do judaísmo húngaro de ontem, e o sobrecodifica.

Tudo aqui é paradoxal: a máquina de extermínio nazista se apressava em concluir a “solução final” antes que a guerra mundial terminasse. Só faltavam os judeus húngaros!! Foi preciso dedicar o último esforço de guerra para levar às câmaras de gás quinhentos e cinquenta mil judeus daquele país, com a cumplicidade e apoio dos fascistas locais. Os herdeiros políticos daqueles fascistas são hoje liderados por Viktor Orbán, expoente da extrema direita mundial e grande aliado de Israel. As cartas se embaralham perigosamente, revelando afinidades insuspeitadas.

Alteridade

Uma menina de quinze anos, no romance de Octavia Butler (A parábola do semeador), tem um raro sintoma: ela não consegue deixar de sentir o sofrimento de qualquer ser com quem ela cruza – amigo ou inimigo, humano ou animal. Ela sangra quando vê alguém sangrando, ela chora quando vê alguém chorando. Isso acontece até mesmo quando, desde seu desamparo, em defesa própria, tenha sido levada a abater quem a atacava, cão ou ladrão. Não falta hoje algo dessa ordem? Uma afetibilidade, isto é, a capacidade de ser afetado pela dor alheia, mesmo que se trate de um adversário?

Para voltar à escala geopolítica, é preciso lembrar que o sonho de uma vida absolutamente protegida só pode desembocar no pesadelo de uma guerra total. A primeira coisa a fazer, em meio a um pesadelo, talvez seja simplesmente esta: acordar.

Mas será isto tão simples? Uma menina palestina de Gaza, com o corpo todo chamuscado, deitada num leito de hospital, perguntava chorosamente à sua mãe: aquilo que ela estava em vias de viver era um pesadelo ou a realidade? Infelizmente, não lhe era dado acordar.

Mas e nós? E eles? E agora? Só nos restaria o desespero? Em seu romance intitulado Crianças do gueto, Elias Khoury escreve: “Vivo na pós-desesperança”. Será um modo adequado para designar esta época? Não pós-modernidade, não pós-colonialismo, não pós-capitalismo, não pós-antropocentrismo… Mas pós-desesperança… Pode tal expressão ganhar algum sentido hoje? Nem pessimismo nem otimismo, mas coragem para sustar o pesadelo que reparte o mundo entre aqueles que merecem viver e os outros – que nem sobreviver merecem.

*Peter Pál Pelbart é professor titular de filosofia na PUC-SP. Autor, entre outros livros, de O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento (N-1 Edições). [https://amzn.to/406v2tU]

Publicado originalmente no site da n-1edições [https://n-1edicoes.org/e-isto-um-pesadelo/].

Notas

¹ Para uma apreciação mais detida sobre o assunto, ver a entrevista em francês. Disponível em: https://youtu.be/PzjO8KfK9m8?si=8PBV84MSvMM9f6Q4

² Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7qefhNRjjmw.

³ Samah Jabr, Sumud em tempos de genocídio. Rio de Janeiro: Tabla, 2024.

4 Ver o belo artigo de Laymert Garcia dos Santos, “Mahmud Darwich, palestino e pele vermelha”, disponível em https://aterraeredonda.com.br/mahamoud-darwich-palestino-e-pele-vermelha/

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA