Por RICARDO IANNACE*

São muitos, na tessitura kafkiana, os espaços das esferas doméstica e público-administrativa sob o manto do nonsense

Os compartimentos domésticos e oficiais

Difícil não se surpreender com a figuração dos espaços na prosa romanesca de Franz Kafka (1883-1924). Para o leitor de A metamorfose (1915), O processo (1925), O castelo (1926) e O desaparecido ou Amérika(1927) reserva-se a convivência com personagens encerradas e enredadas em aposentos de grandeza singular. São compartimentos onde elas se recolhem – áreas de moradia – e cômodos que elas visitam em situações nada favoráveis, cuja descrição e impropriedade no tocante às funções para os quais, em tese, foram arquitetados potencializam a obscuridade das páginas do escritor.

A título de referência, cabe lembrar que incide sobre o quarto de Gregor Samsa uma significação ímpar: o assoalho e as paredes percorridos pelo bicho retêm um riscado viscoso, tracejados pela seiva de morfologia adesiva; com essa fricção, o corpo-invólucro do caixeiro-viajante averba sua assinatura na metragem física do apartamento. No decorrer de A metamorfose, o aposento exprime estas estações e mutações: o dormitório transforma-se em cela que esconde um segredo inominável de família, adquire ares de enfermaria, plasma-se como um receptáculo de entulhos, até se anunciar como câmara funerária.

De fato são muitos, na tessitura kafkiana, os espaços das esferas doméstica e público-administrativa sob o manto do nonsense (quarto, sala, antessala, cozinha, gabinete, escritório, mansarda habitável). Tais quadrantes e recantos, que costumam assomar com uma proporção geométrica fora de padrão (medidas avantajadas ou limitadas), com iluminação rarefeita e teto baixo (recintos asfixiantes devido à ventilação precária, oriunda da escassez de portas e janelas).

Essa topografia, pois, manifesta versatilidade excêntrica, a ponto de uma sala de aula, à noite, converter-se em dormitório para o coito e o estágio de sono de Frida e do agrimensor em O castelo (o casal, aliás, tão logo amanhece, precisa cuidar com urgência da recomposição da área, porque as crianças ali chegam para estudar).

Tanto quanto incongruente, para o leitor de O processo, é descobrir que, aos domingos, a sala de visitas de um dos apartamentos localizado em prédio de zona periférica, com escadas e corredores estreitos, transverte-se em espaço para audiências judiciais. Disparates como esse – assim manifestados num limiar lusco-fusco, ou seja, em paridade com o estatuto do onírico, graças ao qual alguma centelha se impõe paradoxalmente como verdade – sobressaem na forma de artifícios discursivos em Franz Kafka.

Em outros termos, a enunciação do ficcionista da cidade de Praga aposta num jogo interessantíssimo: ao desfilar, em ciclo, incidentes de veio ilógico (algo familiar ao mundo de sonhos e pesadelos, cenário em que não se encontra uma rota segura), um raciocínio coeso, silogístico, elucida-se na voz direta, ou se organiza no pensamento de uma personagem, em sedimentação de relato denso e reiterativo, a expor para determinado interlocutor as contradições, as lacunas, as vias frágeis (de risco) implicadas na escolha desta ou daquela ramagem de ideias. Aponta-se, no transcurso dessas falas longas, para certa intelecção de retórica falaciosa: circunlóquio ardiloso.

A sintaxe operada espelha, inegavelmente, um exercício de pensamento tenaz, exaustivo e persuasivo. Na condição de escritura que se arvora do gênero ensaio, encena hipóteses, provas, contraprovas; acima de tudo, ela denuncia a contradição inerente ao verbo: fendas polissêmicas.

No respeitante ao romance O processo, atenho-me a estes diâmetros: o aposento e a cozinha do advogado Huld; o quarto de despejo no banco onde Josef K. atua como procurador; o dormitório do pintor Titorelli. As três sequências narrativas que se desenrolam nesses locais possuem elementos em comum: intercambiam experiências de distinção verossímil com eventos insólitos; por contiguidade, vêm à baila: corpo, tortura e armadilha.

[Primeiro] O quarto do advogado Huld carece de iluminação: o legista recebe seus clientes no avançado da noite. A fragilidade de sua saúde obriga-o a assisti-los da cama. Leni, a enfermeira, é libidinosa: assedia Josef K. e demais homens que procuram o atendimento do seu patrão. Notória é a cena em que o protagonista conhece o comerciante Bock na casa do advogado.

Leni deixa-os na cozinha; nesse espaço se arma uma conversação prolongada entre os dois homens (uma troca de falas como apenas Franz Kafka engenhou: raciocínio ordenadíssimo, coeso, grávido de precisão – todavia cravejado de indicadores morfossintáticos convergentes para a invalidação das premissas que pareciam certas e irrefutáveis). O curioso é que, no decorrer desse diálogo, K. – a princípio avesso à figura desse comerciante – denota simpatia por ele, suas mãos se conservam unidas às dele, justapostas; K. está esbanjando afeto.

Quando a enfermeira anuncia que o advogado aguarda Josef K. no dormitório, e aquele, ao recebê-lo, comenta o motivo de ela assediar homens presentes na casa, afere que todo sujeito em fase de investigação, enquanto tramita seu processo judicial, é tomado por beleza e virilidade sem iguais. Eis a colocação do advogado: “Os acusados são precisamente mais belos (…); só pode ser, portanto, o processo instaurado que, de algum modo, adere a eles”.[i]

A seguir, após K. externar a intenção de dispensa dos serviços do advogado, o comerciante adentra o quarto acompanhado de Leni, e, nessa câmera, é exposta uma ação bizarra de vassalagem e humilhação (um espetáculo de beija-mão). Block, instigado pela enfermeira, rasteja-se ao pé da cama, proferindo palavras de submissão ao bacharel. Um gesto de aparência sadomasoquista?

“– Quem é então o seu advogado?

– O senhor – disse Block.

– E além de mim? – perguntou o advogado.

– Ninguém além do senhor – disse Block […].”[ii]

[Segundo] Na esteira, remeto com brevidade a outro episódio sui generis. Certa feita, K. se dá conta de que um minúsculo aposento do banco, utilizado como quarto de despejo, deixa vazar um rastro de luz — um indivíduo açoita três empregados. Nudez e pedidos de súplica preenchem esse capítulo kafkiano. No cubículo, um “[…] dos homens, que manifestamente dominava os outros e era o primeiro a atrair o olhar, estava metido numa espécie de roupa escura de couro, deixava o pescoço nu até o peito e os braços inteiramente à mostra […]”.

“– Esta vara pode então causar dores assim? — perguntou K. […].

– Teremos de ficar completamente nus — disse Willem.

– Ah, bom – disse K. olhando o espancador com atenção; ele era bronzeado como um marujo e tinha um rosto selvagem e descansado […]”.[iii]

[Terceiro] Por fim, reporto-me ao quarto de Titorelli. Para se chegar ao dormitório-ateliê desse artista que pinta retratos de juízes, magistrados que ali comparecem a fim de posar para esse cidadão excêntrico, Josef K. esgueira-se por corredores e escadas extremamente afunilados – e crianças barulhentas puxam-lhe a roupa, espiam por frestas de janelas e portas. Eis a observação de Titorelli dirigida ao protagonista: “O juiz que agora estou pintando, por exemplo, vem sempre pela porta junto à cama, dei-lhe inclusive uma chave dessa porta para que ele, mesmo que eu não esteja em casa, possa me esperar aqui no ateliê. O senhor perderia todo o respeito pelos juízes, se ouvisse as imprecações com que o recebo quando ele sobe na minha cama de manhã cedo […]”.

“Mal [K.] tinha tirado o paletó, uma menina bradou:

– Ele já tirou o paletó!

[…]

– As meninas acreditam que vou pintá-lo e que por isso o senhor se despe – disse o pintor.”[iv]

Pois bem: clausura, brutalidade e punição consorciam-se com apelos outros do corpo – reclamações de foro lascivo, licencioso.

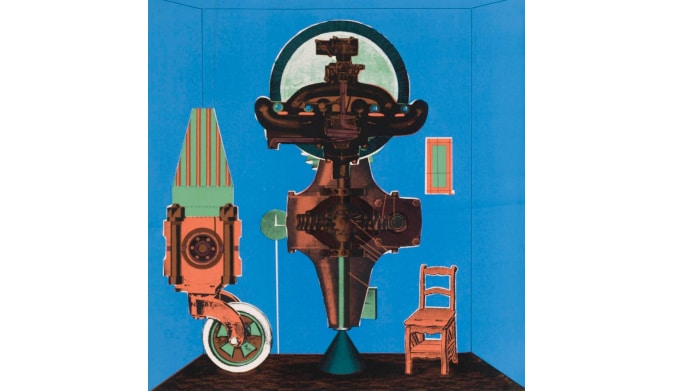

A máquina com os rastelos

A novela Na colônia penal, segundo referenciais biográficos de Franz Kafka, foi redigida em outubro de 1914, concomitantemente ao período de escrita de O processo – ano em que se inicia a Primeira Guerra Mundial. A propósito, Franz Kafka, à época com 31 anos, não foi convocado a lutar pelo Império Austro-Húngaro – ao contrário de vários amigos seus; e decerto por estas razões: ser um judeu, apresentar uma saúde frágil e atuar desde 1908 como funcionário efetivo em uma semiestatal (o Instituto de Seguros contra Acidentes dos Trabalhadores).[v]

Nesse contexto, o arsenal bélico que se firma como paramento em conflitos históricos dessa envergadura é, metonimicamente, representado na narrativa como uma máquina de tortura, cuja mecânica e engrenagem ganham protagonismo e imperam como baluarte do absurdo.

O espaço único, confiado ao desenvolvimento da intriga, é a ilha penitenciária, localizado em faixa tropical onde está instalada a máquina. Havia ali sessões públicas nas quais a plateia podia assistir à operação triunfal do aparelho. A tal máquina, em seu eficientíssimo funcionamento, admite que um indivíduo sentenciado à pena de morte se deite nu e, por tempo avantajado, fique à deriva da tarefa do equipamento, a dar cabo de uma vida no decurso aproximado de seis horas. Trata-se, não há dúvida, de um espetáculo cruel – uma barbárie sinistra.

Ocorre, porém, que isso estaria com seus dias contados. O leitor é participado de que o novo comandante pretende extinguir essa prática – motivo pelo qual convida um explorador estrangeiro para conhecer o aparelho singular. Nesse terreno, quem recepciona o pesquisador se identifica como um oficial (aliás, na narrativa, não são revelados nomes de personagens).

Além do oficial e do explorador, estão exclusivamente presentes, na arena em que está fixada a máquina, o soldado e o condenado (o soldado vigia o homem – por ora semivestido – que não foi informado de sua execução). Um parêntese: nesse aspecto, existe similitude com a experiência trágica de Josef K., que recebe no dia de seu aniversário a intimação judicial sem justificativa e, tampouco, qualquer notação atinente ao delito cometido. Tal elipse se sustenta até a última página do livro, quando o protagonista é conduzido a um beco por dois homens anônimos que lhe atingem o coração com uma faca.

A obra Na colônia penal sublinha a obsessão do oficial – sua ideia fixa, seu desvario. Uma vez fascinado pela engenharia, pela manutenção técnica e permanência do equipamento nesse solo penitenciário, o miliciano enseja convencer o visitante de que, sem a sua ajuda, se tornaria impossível dissuadir o atual comandante do projeto de reformular as leis vigentes em tal sítio, desautorizando e extinguindo abusos e violências dessa magnitude.

Isso, notadamente, porque o oficial sustenta a manutenção do regime autoritário e sangrento. Daí a conduta insana dessa personagem ao desferir um discurso de apologia à execução pública – um tresloucado elogio ao não direito de defesa de um sacrificado, que é sujeito às arbitrariedades de determinado superior hierárquico (o mínimo desacato à autoridade é o suficiente para a condução à morte).

O oficial enche os olhos ao exibir a estrutura do maquinário; o ufanista, afeito à pedagogia da atrocidade, pormenoriza ao visitante a função e as especificações de cada parte do objeto autômato exposto ao sol. O mais curioso: entre as fases que precedem ao aniquilamento do condenado, está a escrita da sentença em seu corpo com um rastelo, a lhe perfurar a carne. Ou melhor: um segmento frásico, extraído do mandamento, é tatuado à guisa de repreensão perpétua.

Eis a fala do oficial, dirigindo-se ao explorador: “[…] O senhor não quer chegar mais perto para observar as agulhas? […] Cada agulha comprida tem a seu lado uma curta. A comprida é a que escreve, a curta esguicha água para lavar o sangue e manter a escrita sempre clara. A água e o sangue são depois conduzidos aqui nestas canaletas e escorrem por fim para a canaleta principal, cujo cano de escoamento leva ao fosso.”[vi]

Ele diz mais, à medida que prende a mão no braço de seu interlocutor e aponta para cima: “– Lá – no desenhador ficam as engrenagens que comandam o movimento do rastelo; elas estão dispostas segundo o desenho que acompanha o teor da sentença”.[vii]

O oficial puxa algumas folhas da carteira de couro e mostra-as, com certa distância, ao explorador, que nada decifra. São linhas labirínticas: exigir-se-ia mais que um esforço para decodificar, requerer-se-ia talvez um aprendizado especial para descortinar o criptograma.

Interessante, portanto, deparar-se nessa ficção com a presença de tal dispositivo gráfico, a rigor, ininteligível. Isto é: um diagrama nebuloso que se inscreve em narrativa de latitude perturbadora, rasgando a pele humana e se definindo no corpo que, prestes a expirar, desfalecido, será despachado da máquina como um espectro.

Nessa sua fabulação, o autor advertiria para algo que ressoa como duplo legado.

[Primeiro] A essência de sua manufatura estético-verbal; o texto de Kafka materializa uma ambiguidade inigualável, conquistada pelos procedimentos morfossintáticos – Modesto Carone, seu principal tradutor em idioma português, bem o disse.

[Segundo] A alegoria empreendida por meio dessa máquina assassina ratifica algo que a crítica kafkiana reitera: a sensibilidade do literato judeu ao vaticinar o nazifascismo, o totalitarismo, o antissemitismo, as câmaras de gás.

Em Na colônia penal, o não assentimento do explorador à manutenção dessa prática de tortura leva o oficial a exigir a retirada do condenado da máquina e a assumir seu lugar, num ato de cunho obscuro, que admite, no mínimo, estas duas chaves de interpretação: (i) tamanho se configura o desespero do oficial em elencar os predicados de engenharia do aparelho, que precisou performatizá-los, expressando-os didaticamente com o próprio corpo; ou (ii) o oficial teria se dado por vencido, ou seja, ao calcular o emperramento e o surto da engrenagem, a personagem se entregaria ao suicídio.

Afinal, nessa passagem tensa e agônica da trama (seu clímax), fulguram o desacerto do equipamento, o descompasso, a incomunicabilidade e a desarticulação das peças que integram a cadeia de rolamento e platôs – tudo, pois, em disjunção.

Günther Anders, autor de um ensaio magnífico sobre aquele que foi seu compatrício, Kafka: pró e contra, assinala: “[…] a prosa de Kafka está muito mais próxima da ‘arte plástica’, porque, para ele e para as pessoas do seu mundo, a vida é tão enroscada que não anda; e também porque essa imobilidade só pode se estabelecer como imagem.”[viii] Complementa: “[…] o que ele traduz em imagens não são conceitos, mas situações.”[ix]

Situações ensurdecedoras, contínuas – massacres onomatopeicos.

*Ricardo Iannace é professor de comunicação e semiótica na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de Murilo Rubião e as arquiteturas do fantástico (Edusp). https://amzn.to/3sXgz77

Notas

[i]Franz Kafka, O processo, tradução: Modesto Carone, São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 226.

[ii]Idem, p. 235.

[iii]Idem, ibidem, pp. 105-07.

[iv]Franz Kafka, O processo, tradução: Modesto Carone, São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 189-90.

[v]Cf. Paul Strathern, Kafka em 90 minutos, tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

[vi]Franz Kafka, “Na colônia penal”. In:_____. O veredicto / Na colônia penal, tradução: Modesto Carone, São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 40.

[vii]Idem, p. 42.

[viii]Günther Anders, Kafka: pró e contra — os autos do processo, tradução: Modesto Carone, 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 74.

[ix]Idem, p. 56.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA