Por RENATO DAGNINO*

O ataque atual à pesquisa pública é o sintoma de um capitalismo financeirizado que prescinde do conhecimento universitário, exigindo uma aliança histórica com a economia solidária para redirecionar o potencial científico à serviço da sobrevivência humana e de uma sociedade mais justa

No dia 25 de setembro, na ADunicamp, fui convidado para fazer a palestra de encerramento do I Seminário “O Negacionismo Científico e os Ataques à Pesquisa em São Paulo”. O texto que segue foi extraído do que falei para refletir junto com os presentes sobre o exercício de compreensão e ação que deve concluir uma análise de conjuntura como a que foi realizada durante os dois dias do Seminário.

Uma metodologia para análises de conjuntura

Para fazer minha palestra, utilizei um procedimento oriundo dos estudos de política pública, da análise de política pública, que é transitar por três momentos: o momento descritivo, o momento explicativo e o momento normativo ou prescritivo (o momento em que se concebe a ação).

No primeiro momento, descritivo, descrevemos a situação sobre a qual queremos atuar e o ambiente em que está inserida; a gente tira uma foto da realidade. Nele temos que ser o mais rigoroso, objetivo e isento do ponto de vista ideológico. No segundo momento, o explicativo, a gente metaforicamente associa a um filme. Ele começa em algum lugar, no passado, e tem como cena final a situação onde nós estamos, a realidade atual. O momento explicativo explica porque que a realidade é como ela é.

Finalmente, o terceiro momento, normativo ou prescritivo, é aquele em que focamos na futuro que queremos construir. A gente associa isso, também metaforicamente, a um filme cuja cena inicial é a realidade atual, é aquilo que nós já descrevemos e explicamos no primeiro e segundo momentos. E a cena final é a situação alterada pela ação que iremos realizar.

Comecei dizendo: vocês trabalharam muito bem até agora no momento descritivo. Vocês descreveram de uma maneira muito clara e objetiva aquilo que está ocorrendo hoje com a pesquisa no estado de São Paulo. Produziram um quadro local, não apenas de São Paulo, mas também de outros lugares situações e instituições do ambiente do ensino e da pesquisa brasileiro, bastante fidedigno e realista.

Por isso, para complementar o momento explicativo, vou iniciar explicitar algumas causas da situação que estamos vivendo. Depois vou passar para o momento normativo ou prescritivo, de construção do futuro, da ação.

Vou começar dizendo, ainda sem argumentar, que isso que nós estamos observando aqui é um fenômeno mundial, está ocorrendo no mundo inteiro. Em muitos outros lugares, a universidade e as instituições de pesquisa (e daqui para frente, por brevidade, vou me referir apenas à universidade) estão sendo de alguma maneira atacadas, cerceadas e forçadas a mudar de uma maneira bastante radical a sua identidade, as suas características.

Um salto histórico para explicar as raízes

Para explicar suscintamente por que isso está ocorrendo, vou ter que dar um salto histórico, muito grande, para o passado. Vou retroagir até a o período muito longo de cerca de 300 anos em que se deu a desagregação do feudalismo e a consolidação do capitalismo procurando caracterizar a natureza da universidade (e aqui englobo em benefício da brevidade as instituições de ensino e pesquisa) capitalista.

O que aconteceu quando o primeiro capitalista resolveu produzir sapatos para vender no mercado? Ele tinha condições econômicas de produzir para vender no mercado um sapato que ia deixar de ser um simples valor de uso; ele não ia usar o sapato. E, para alguém usá-lo, o sapato tinha que passar a ter um valor de troca; tinha que passar pelo mercado.

Como o capitalista não sabia saber fazer sapato, ele contratou a família Schumacher que ao longo da desagregação do feudalismo, tinha adquirido o conhecimento para tanto. Cada membro da família sabia fazer um sapato desde a concepção até a o último ponto da costura, mas não tinham ferramentas etc., para fazê-lo. Um processo denominado acumulação primitiva, que em termos lógicos antecedeu o circuito a acumulação de capital, expropriou grande parte das famílias da terra e dos meios de produção que possuíam e que poderiam permitir que acompanhassem de modo não subordinado a consolidação do capitalismo.

No início, cada um concebia e fazia um tipo de sapato. Tinha um que demorava sete dias fazendo um sapato muito bonito para dar para sua namorada; e o capitalista achava que estava sendo enganado. Outro, fazia uma bota por dia para o irmão trabalhar na roça. Mas ele não queria nenhum dos tipos de sapato que estavam sendo feitos; queria o que o mercado demandava.

O que que ele fez? Padronizou, dividiu o processo para fazer sapato que ele queria e agrupou a família Schumacher: vocês cortam a parte de baixo, vocês a parte de cima, vocês furam e vocês costuram. É assim que começou o sucesso do modo de produzir capitalista; com a especialização da mão de obra.

A primeira geração da família Schumacher o odiava porque sabe que poderia ganhar muito mais se fizesse o sapato sozinha. Mas a segunda geração passou a respeitá-lo. Eles já não sabiam fazer sapato, foram especializados pelo capitalismo em cortar, furar, costurar. Começava aí o processo de desenvolvimento da tecnologia capitalista.

Os negócios iam bem até que chegou um mercador veneziano com um sapato colorido e flexível e ameaçou o mercado daquele capitalista. O que que ele fez? Para defender seu lucro, teve que inovar. E como era arriscado e caro improvisar na sua empresa, criou a primeira escola de Química para curtir e colorir o couro de modo a manter sua fatia de mercado. Assim, seguindo a estória que estou contando, nasceu a universidade capitalista, por uma imposição do interesse empresarial, de maximização do lucro. Com ela, quero formalizar uma ideia radical (que vai às raízes) a respeito da universidade capitalista: ela é o repositório do conhecimento que a classe proprietária precisa para seguir explorando a classe trabalhadora.

De fato, o conhecimento que pertencia à classe trabalhadora foi segmentado, parcializado e especializado. E hierarquizado para poder ser controlado pelo trabalhador mais leal, que passou a ser o gerente ou engenheiro. Mas ele também deixou de ser um conhecimento tácito e compartilhado. Em resumo: foi expropriado e passou a ser monopolizado.

E para garantir que a classe trabalhadora não pudesse voltar a ter acesso a esse conhecimento, o capitalista genérico (este sujeito coletivo que eu estou individualizando), fez com que esse conhecimento, agora codificado mediante uma linguagem não acessível ao trabalhador, fosse armazenado na universidade. E foi ali que o capitalista passou a experimentar e desenvolver o conhecimento que precisava. Acompanhando (prospectando, ciando e manipulando) as necessidades materiais por bens e serviços e identificando as demandas cognitivas (ou tecnocientíficas) nelas embutidas, esse sujeito coletivo pôde seguir explorando a classe trabalhadora.

A esta altura, muitos de vocês podem dizer que já existiam universidades antes do capitalismo! De fato, a história contada por esse sujeito coletivo situa no século XI, em Bolonha, o nascimento da universidade. Porém, como muitos outros conceitos que se referem a organizações pré-capitalistas, suas características mudaram significativamente com a consolidação do capitalismo.

Eu poderia seguir contando minha estória para chamar a atenção sobre como a universidade foi funcional, até há pouco tempo para a manutenção do capitalismo. Foi através dela que se gerou o conhecimento necessário para extrair, num primeiro momento, o que Marx chama de mais-valia absoluta. E, cada vez mais, para aumentar a produtividade do trabalho via a introdução de inovação (de processo, produto etc.) e, desta forma, a mais-valia relativa, e o lucro do capitalista, do empresário.

A universidade na periferia do capitalismo

Para voltar ao Brasil, eu preciso falar um pouco da universidade que temos na periferia do capitalismo. Que diferenças ela tem da universidade que nasce nos países centrais? Como nasce a universidade na América Latina?

As nossas primeiras universidades foram implantadas pelos conquistadores nos lugares onde a cultura pré-existente precisava ser submetida, onde ela precisava ser suplantada pela cultura do conquistador para servir a seu projeto de exploração do território e subordinação de seu povo.

Não foi à toa que uma das primeiras foi criada em Cusco, no Peru. Cusco significa em quéchua o umbigo do mundo. Como era ali onde se concentrava a cultura daquele povo que resistia e, com ela, ameaçava a conquista, foi justamente ali onde se implantou a universidade em meados do século XVI.

Embora simplificada, a ideia de que a nossa universidade capitalista periférica possui um atributo adicional de dominação da classe trabalhadora merece ser ressaltada. Quando comparada com aquela dos que hoje chamamos países do Norte global, a universidade latino-americana, situada na região mais desigual do mundo, onde vige o capitalismo selvagem, é por construção, ainda mais cruel.

Não é por acaso que no Brasil as universidades nascem bem mais tarde. Elas inauguram um tipo de enclave no século XIX que que até hoje se reproduz. Por que que um enclave? Porque ao contrário do que acontece nos países centrais, aonde a universidade nasce no âmbito de uma relação funcional muito estreita com o capital, com a empresa, com as demandas cognitivas da classe proprietária, a nossa nasce por imitação.

Nossa classe proprietária decide, em vez de seguir mandando os seus filhos estudar na Europa, ter sua própria universidade. Nossa primeira universidade propriamente dita é a USP, de 1934. Para difundir entre seus filhos a cultura que valorizava, se importou professores europeus. Para a área de Ciências Humanas (ou, como digo, brincando, para formar os que passam a habitar a ilha dos inexatos do arquipélago que é nossa universidade) vieram professores franceses.

Para formar os das Ciências Exatas (os que também brincando chamo os que habitam a ilha dos desumanos), vieram italianos e alemães. Foi assim que se montou o que passou a ser o modelo que se reproduziu a partir de então. Vale lembrar, a esse respeito, o caso paradigmático do INPA criado para pesquisar o quê, da Amazônia, interessava aos cientistas estrangeiros; e não a tecnociência materializada na terra preta do índio ou na civilização amazônica que atualmente se está descobrindo.

Esse enclave que é a nossa universidade nunca teve uma relação funcional com o ambiente da produção. Aquilo que se faz na universidade não é o que o circuito econômico, verdadeiramente, necessita. Nós tivemos no Brasil até os anos 30 o modelo econômico primário-exportador. Os conquistadores, a nossa classe proprietária ganhou muito dinheiro produzindo e exportando matérias primas, teve uma vida muito boa. E segue tendo. Na realidade, temos no Brasil a maior taxa de juros do mundo e, se tem alguém produzindo um alfinete aqui, não precisa ser economista para saber, é porque temos a maior taxa de lucro do mundo.

A matriz cognitiva brasileira

Mas voltando ao passado, a conquista do território que é o Brasil se deu através do expropriação da terra e do genocídio de cerca de 10 milhões de indígenas que proporcionaram o conhecimento que necessitavam os europeus para sobreviver aqui e que praticamente desapareceram. Não foi necessário, por isso, uma universidade para subjugar sua cultura. Não vou discutir agora o porquê desse fato, embora destaque que, como cada vez mais hoje a gente se dá conta à luz daquilo que está sendo pesquisado na Amazônia e em outros lugares do Brasil e da América Latina, essa cultura era muito sofisticada.

Depois do genocídio indígena, veio o de milhões de negros escravizados. Os quais, vale também destacar, provinham de sociedades que possuíam (como atestam as cidades africanas de então, muito mais urbanizadas e salubres do que as europeias), um sofisticado conhecimento tecnocientífico que muito contribuiu para o que se tornou a matriz cognitiva brasileira e para manter os desmedidos privilégios a que se acostumou nossa classe proprietária.

A seguir vieram (ou foram também trazidos) os europeus em condições análogas à escravidão que a Revolução Industrial pauperizou e expulsou. Para branquear a população, eles eram capazes de colocar em ação um conhecimento economicamente valorizado pelo estilo imitativo de sociedade que se implantava; por isto, foram mais bem-sucedidos. Foi essencial sua participação na industrialização via substituição de importações que veio a se nuclear em São Paulo.

Finalmente, numa das maiores migrações internas ocorridas na história do capitalismo, vieram (ou foram também trazidos via expulsão de suas terras pela indústria da seca), para viabilizar esse processo, os nordestinos. Por não possuírem um conhecimento economicamente valorizado pelo estilo de sociedade da elite urbana, eles permanecem ocupando o andar de baixo junto com os negros que, pelo menos, agora, precariamente, mediante cotas, podem aceder à formação universitária.

O que é importante ressaltar para retomar o fio da meada da estória que estou contando é que nossa classe proprietária continuou sem necessitar o conhecimento que, nos países centrais, era produzido e armazenado na universidade para ser explorado pelas suas empresas.

Essa característica do processo de constituição do nosso capitalismo periférico, liderado, primeiro, pela oligarquia rural e a produção de matérias primas para exportação e, a partir dos anos 1930, pelos seus descendentes travestidos de uma pseudoburguesia industrial.

Embora nunca tenham conformado uma burguesia, nem muito menos uma burguesia nacional, participaram ao lado do capital estrangeiro e do Estado, do processo de industrialização via substituição de importações; aquilo que hoje se denomina programa orientado por missão. De fato, excluídos os de interesse geopolítico e militar do Norte, esse processo talvez tenha sido um dos mais longevos e bem-sucedido para manter os privilégios da classe proprietária da história do capitalismo.

Também é essencial para nossa estória ressaltar que o nosso tecido industrial foi implantado, e segue até hoje sendo assim, para atender um consumo imitativo. Nós temos uma imensa dependência cultural: nos vestimos, locomovemos, moramos seguindo o cânone europeu e, a partir da Segunda Guerra Mundial, pelo american way of life.

Em consequência, aquilo que demandamos no mercado, aquilo que é aqui produzido, é em tudo semelhante àquilo que era produzido – e engenheirado – no Norte, nos países centrais. O que implica que continua não sendo necessário produzir aqui conhecimento novo. Basta, para as empresas, importar a tecnologia desenvolvida no Norte para produzir aqui aquilo que o mercado imitativo demanda. Se vocês olharem o que tem à volta de vocês e o que tem lá fora, tudo que ainda é made in Brazil já foi engenheirado no Norte.

Portanto, como eu costumo dizer, quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador, empresário tem que ganhar dinheiro, tem que ter lucro, senão no outro dia ele está fora do mercado. Por isso, não é correto aceitar a ideia de que nosso problema é que não temos ainda um ambiente propício à inovação que estimule a empresa a inovar. Ou o mito de que o empresário local é atrasado.

Pelo contrário, a julgar pelo critério de desempenho mundialmente reconhecido, a taxa de lucro que usufrui, ele é um dos melhores do mundo. Ele inova comprando máquinas e equipamentos para produzir o que o mercado imitativo demanda. É assim que ele cumpre sua função no processo de acumulação capitalista. E é por isso que ele não faz pesquisa e é por isso que ele não contrata as dezenas de milhares de mestres e doutores em ciência dura que formamos a cada ano.

Essa realidade coloca em xeque nosso modelo de política cognitiva. Essa maneira de formar pessoal e de realizar pesquisa, é disfuncional. Como é, além disso, irrealista tentar transferir conhecimento da universidade para empresa. Ao contrário do que, volto a dizer, até pouco tempo atrás ocorria nos países centrais, nosso sistema de ensino e pesquisa tende a permanecer subutilizado. Ele tem uma disfuncionalidade intrínseca, mantido o estilo de desenvolvimento vigente, ele é e vai ser sempre uma coisa artificial.

As exceções à disfuncionalidade

Claro que há exceções e é importante a gente explorá-las um pouco para ter uma ideia do futuro, para informar o momento normativo ou prescritivo, sobre aquilo que nós podemos fazer no futuro.

Quais são as exceções? Uma delas muito importante ocorreu aqui mesmo em Campinas quando se cria o Instituto Agronômico. Quem é que sabia de praga do café em 1887? Ninguém. Nós, as trabalhadoras e trabalhadores do conhecimento tínhamos que aprender para fazer com que os donos das fazendas pudessem seguir lucrando. Mais ou menos na mesma época, a febre amarela estava matando os ricos no Rio de Janeiro. Quem é que sabia de febre amarela? Ninguém. Criamos o que é hoje a Fundação Osvaldo Cruz.

Os militares voltaram da Segunda Guerra querendo um avião. Quem é que sabe fazer avião aqui? Ou quem é que vai nos vender a tecnologia de fazer avião? Ninguém. Então nós criamos o CTA, o ITA, criamos Embraer. O nosso petróleo está em água profunda. Quem é que sabe sobre isso? Viramos líderes. O agronegócio quer plantar soja no Cerrado. Quem é que sabe fazer isso para a gente copiar, comprar, roubar essa tecnologia? Nós tínhamos que saber e criamos Embrapa.

Eu poderia dar uma série de outros exemplos da América Latina inteira, onde vamos ver que quando existe um ator social com o suficiente poder político ou econômico que possui um projeto político que contém uma demanda por um conhecimento novo ou de difícil obtenção no mercado internacional, ele consegue, através do Estado, mobilizar nosso potencial tecnocientífico.

Quando ninguém no mundo sabia fazer ou ninguém queria nos vender o conhecimento, a gente fez. O que mostra duas coisas importantes. Primeiro que a gente tem um potencial tecnocientífico que nos permite fazer as coisas que decidimos fazer.

Segundo, que para que isso ocorra tem que haver um ator com peso econômico ou político para deslanchar, para alavancar, financiar etc. o que precisa ser feito. E que esse ator, até agora, tem surgido no interior da classe proprietária.

Ainda que de forma pouco funcional, o modelo de universidade que nós temos, embora subutilizado e com resultados de custo-benefício e custo de oportunidade questionáveis, vem se mantendo.

O negacionismo e o ambiente internacional

Ainda no momento explicativo, vou tentar agora explicar porque está ocorrendo em todo mundo esse negacionismo, essa pressão sobre a universidade, sobre os institutos de pesquisa, que nos preocupa.

Basicamente, e com risco de ser simplista, afirmou que isso está ocorrendo porque o capitalismo mudou a forma como se extrai mais-valia da classe trabalhadora. A forma como o capital gera lucro se afastou daquilo que nós conhecíamos como taylorismo, fordismo e depois toyotismo a partir dos anos 80, liderado pela indústria japonesa. O neoliberalismo, implica uma mudança radical no capitalismo. Fruto da sua história, se instaura um regime de acumulação que passa a não depender, como ocorria anteriormente, do conhecimento utilizado na produção de bens e serviços.

Essa mudança do capitalismo, cada vez mais financeirizado, é um dado fundamental para entender o tema que estamos tratando. Todo mundo está consciente do fenômeno das bigtechs, e de onde provém o seu lucro. Elas ganham dinheiro extraindo, armazenando e comercializando informação a respeito das pessoas que habitam esse planeta. Essa mudança do capitalismo faz com que no mundo inteiro esteja em xeque a forma de produzir conhecimento que ocorre nas universidades e nos institutos de pesquisa públicos. Ou seja, eles deixam de ter a importância que tinham anteriormente para o processo de acumulação de capital. E, por isso, passam a ser cada vez mais prescindíveis.

Vou agora então voltar para o Brasil, para o estado de São Paulo. O que que está ocorrendo aqui? São Paulo, como vocês sabem, é a fronteira tecnocientífica nacional, é onde o processo de industrialização mais avançou e, em consequência originou um potencial tecnocientífico bastante elevado que, ainda que de modo limitado, se relacionava com as empresas. Ou pelo menos, como vimos, tem sido visualizado pela elite científica como necessário para sua lucratividade. Então, não é de surpreender que, no Brasil, a coisa comece por aqui, que o desmonte comece por aqui.

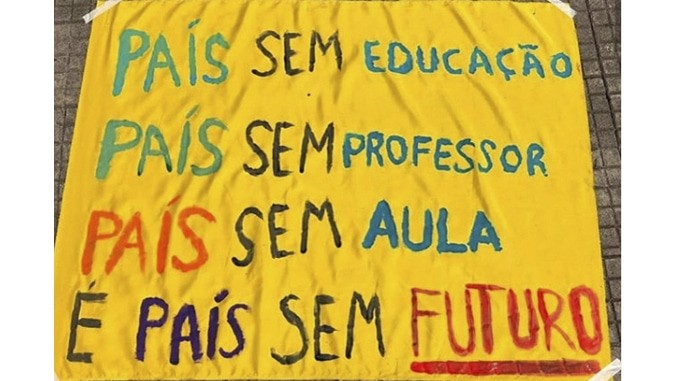

O fato de que no nível mundial a importância da universidade é cada vez menor sugere que na periferia esta tendência deva ser ainda mais acentuada. Corrobora essa tendência o que está ocorrendo aqui com a formação de pessoal, com a privatização do ensino superior, com a acelerada expansão ensino à distância de baixíssima qualidade e assim por diante.

O que vemos aqui é um reflexo, mais acentuado, como costuma ocorrer na periferia, mais drástico, mais dramático, daquilo que usualmente se manifesta no plano internacional, no caso, uma policrise do sistema capitalista com profundo potencial disruptivo de nosso estilo de vida. E, em particular, no contexto que estamos analisando, em que já existia uma patente disfuncionalidade da universidade em relação aos atores sociais presentes no ambiente que poderiam dela se utilizar como fonte de conhecimento para levar a cabo seus projetos políticos. Ou seja, uma distância muito grande entre a política cognitiva e o potencial tecnocientífico existentes e a capacidade da empresa em dele fazer uso.

Vamos olhar agora finalmente para o terceiro momento, para pensar no que se pode fazer. Para encaminhar uma proposta é necessário pensar a respeito de qual é o ator portador de futuro que está surgindo no cenário que estamos analisando? Que ator nós podemos visualizar que tende a ganhar importância adquirir peso econômico e político e demandar o conhecimento que nós podemos produzir? Qual é o ator com quem nós temos que buscar aliança para, à semelhança do que ocorreu nas exceções que mencionamos acima, possui um projeto político intensivo em conhecimento original passível de mobilizar nosso potencial tecnocientífico?

Nós, a esquerda dos trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento temos que buscar aliança, no meu entender, e no mundo inteiro isto está ficando cada vez mais claro, com os integrantes dos arranjos de produção, consumo e finança alternativos à empresa privada. Arranjos baseados na autogestão e não na heterogestão, na solidariedade e não da competição, na propriedade coletiva dos meios de produção e não na propriedade privada ou estatal.

Esse ator, que nós chamamos no Brasil de economia solidária está aumentando sua importância como uma alternativa às redes privadas com diferentes nomes, cooperativismo, associativismo etc. Nós, que defendemos a economia solidária a consideramos a única alternativa efetiva para enfrentar o capitaloceno. Nós a entendemos como uma forma de organizar a nossa vida muito diferente daquela proposta pelo capitalismo e sua lógica de mercantilização da vida.

Ao pretender resolver mais uma de suas inerentes crises cíclicas através de superexploracao, guerras e concentração de renda, e por não saber como enfrentar a crise ambiental, ele ameaça nossa sobrevivência como espécie. Nós a entendemos, ao mesmo tempo, como uma alternativa ao que prega a agenda desenvolvimentista que segue excluindo a classe trabalhadora e não respeita outras formas de vida nem o ambiente.

Consideramos, também, que as dezenas de “sobrenomes” que vêm aparecendo depois do termo economia, que denotam alguma diferença em relação à proposta neoliberal (economia verde, criativa, circular, de impacto etc.) devem ser discutidas. Eu não vou entrar nessa questão dos “sobrenomes”. Ela exigiria uma conversa bastante longa, complexa e controversa. Por isso, mantendo-me no contexto de nossa preocupação, me fixo nas redes solidárias, salientando que elas implicam uma mudança significativa em relação ao ator empresa.

O prolongamento da nossa estada nesse planeta (vejam que nós somos os dinossauros da vez) depende, como diz o Krenac, do fortalecimento desses modos alternativos de produzir, consumir e nos organizar.

E isso necessita um tipo de conhecimento diferente daquele produzido pelas e para as empresas. Não é a tecnociência capitalista, aquela que possui, o que eu chamo de sete pecados capitais: deterioração programada, obsolescência planejada, desempenho ilusório, consumismo exacerbado, degradação ambiental, adoecimento sistêmico, sofrimento psíquico.

Nós não queremos seguir submetidos à tecnociência capitalista. Essa, que começa lá quando foi expropriado o conhecimento da família Schumacher, a gente não quer mais. A gente quer a Tecnociência Solidária, uma tecnociência que seja a plataforma de lançamento desse novo foguete que é a economia solidária.

Chegando neste momento normativo, de planejar o nosso futuro, nós temos que ter presente a necessidade de buscar aliança com esse ator portador de futuro. Por mais difícil que seja a nossa tarefa, por maiores que sejam os interesses que tenhamos que enfrentar, temos que entender que esse ator parece ser o único capaz de utilizar o conhecimento tecnocientífico que nós temos armazenado nas nossas instituições públicas de pesquisa nas nossas universidades.

Então, basicamente, é este o recado que eu gostaria de deixar com vocês para que a gente possa pensar o nosso futuro. Um futuro que nos permita prolongar a nossa vida nesse planeta e alcançar uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. mais justa, mais responsável do ponto de vista ambiental.

*Renato Dagnino é professor titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Autor, entre outros livros, de A indústria de defesa no governo Lula (Expressão Popular) [https://amzn.to/4gmxKTr]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A