Por TIAGO NOGARA*

O ataque à Venezuela é o ato desesperado de um império em declínio, que vê na resistência bolivariana o símbolo maior de um hemisfério que lhe escapa. Mas a história, movida por milhões, não retrocede: o sequestro de Maduro apenas acelera o despertar dos povos

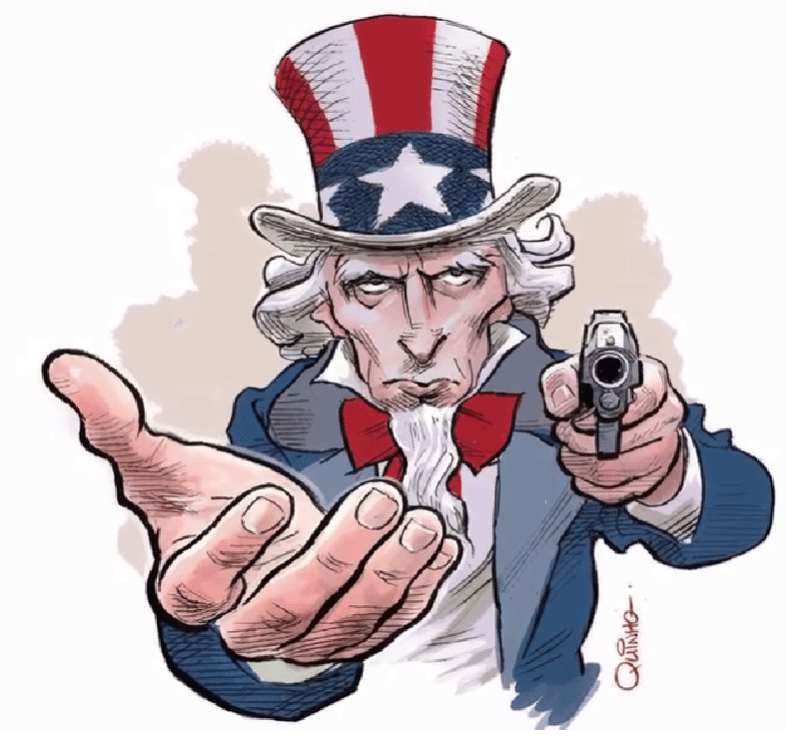

Os acontecimentos das últimas horas na Venezuela — marcados por uma escalada aberta da agressão imperialista estadunidense, materializada no bombardeio de Caracas e no absurdo sequestro do presidente Nicolás Maduro — não podem ser compreendidos como um episódio isolado ou circunstancial. Inscrevem-se, ao contrário, no esforço mais amplo dos Estados Unidos, consubstanciado no que os próprios estrategistas americanos denominaram como “Corolário Trump” da Doutrina Monroe, de reafirmar sua plena hegemonia no hemisfério ocidental, num contexto histórico caracterizado pelo esgotamento da unipolaridade e pela priorização explícita de frear o avanço do paradigma da multipolaridade, cujo principal polo emergente é a China.

O alinhamento dos setores mais agressivos e reacionários das elites latino-americanas às diretrizes emanadas pelos falcões estadunidenses encontra, nessa ofensiva, sua expressão mais acabada até o momento. Tal convergência inaugura uma nova conjuntura, ainda de contornos difíceis de prever, cujo eixo central é o aniquilamento dos governos progressistas da região, concebido como parte indissociável do esforço mais amplo de enfraquecer os vínculos soberanos da China com seus pares, os países em desenvolvimento.

A hegemonia na América Latina como peça fundamental para a contenção da China

Diversas são as evidências que apontam que, nos médio e longo prazos, muito dificilmente os Estados Unidos encontrarão alternativas para assegurar a unipolaridade estratégica e a hegemonia econômica globais que almejam. E não é segredo para ninguém que, dentre os diversos polos que despontam com destaque na nova ordem multipolar em gestação, o mais pujante deles é constituído pela República Popular da China. Por diversos fatores estruturais, não é em nada fantasiosa a crença de que, no período vindouro, as crescentes relações da China com o mundo — e especialmente com seus pares, ou seja, os países em desenvolvimento — levarão a um redesenho da ordem global. Nem tampouco seria fantasioso crer que as crescentes disparidades em favor da China em quesitos tais como coesão social, avanço tecnológico e crescimento econômico pesarão para que esta se consolide como liderança, com um papel que esteja acima daquele exercido pelos americanos nessa nova ordem.

É por esses fatores que, como reiteradamente observam tantos analistas relevantes em seus mais diversos escritos, a estratégia americana para a preservação de sua “hegemonia” perpassa não apenas a busca por retomar o rumo de seu próprio desenvolvimento econômico, mas, principalmente, a adoção de políticas agressivas que reduzam drasticamente o ritmo de crescimento de seu principal adversário. Partindo dessa compreensão, que vê o debate sobre a recuperação econômica americana e o papel a ser exercido pelos Estados Unidos no mundo sob a ótica de um jogo de “soma zero” — em que o ganho de um pressupõe a perda do outro —, resta evidente que a alternativa adotada pelos americanos não perpassa o respeito ao multilateralismo, ao livre-comércio e às “liberdades democráticas” que apregoam aos sete ventos.

A recente National Security Strategy (NSS) deixa subentendidas tais leituras, tanto ao enfatizar o reconhecimento do que seriam “more than three decades of mistaken American assumptions about China” quanto ao mencionar, como fator fundamental da estratégia de reposicionamento americano, que “must be preeminent in the Western Hemisphere as a condition of our security and prosperity”. Com relação específica à América Latina, menciona a dificuldade de reverter a influência estrangeira em alguns países devido aos “political alignments” estabelecidos, mas observa, entretanto, que “many governments are not ideologically aligned with foreign powers but are instead attracted to doing business with them for other reasons, including low costs”.

Para o caso dos primeiros, com maiores “political alignments” aos “non-Hemispheric competitors”, fica claro que a opção da extrema-direita americana para contê-los não é outra senão a utilização da força, por meio de chantagens econômicas, políticas e militares das mais diversas, alinhadas ao paradigma do “Corolário Trump”, que a nova NSS adiciona formalmente à já tradicional Doutrina Monroe. No caso dos governos que mantêm laços econômicos e diplomáticos robustos com os “non-Hemispheric competitors” (cujo mais importante é, claramente, a China), a alternativa seria demonstrar os “many hidden costs — in espionage, cybersecurity, debt-traps, and other ways”, supostamente “embedded in this low cost foreign assistance”.

Dessa forma, é bastante inteligível a sequência de acontecimentos na América Latina desde o começo do novo mandato de Donald Trump. Para os governos progressistas que esboçam maior proximidade com uma visão de mundo alinhada ao paradigma da multipolaridade, a abordagem do governo americano não é outra senão a pressão pelo regime change. Aos governantes mais conservadores, ou mesmo aos progressistas mais “recatados”, as pressões se concentram em exigir que sacrifiquem seus próprios interesses econômicos e financeiros em nome da adesão à estratégia americana de se garantir como “preeminent in the Western Hemisphere”, condição prévia para sua própria “security and prosperity”.

Daí que o apoio incessante à extrema-direita latino-americana seja uma constante nas movimentações diplomáticas do governo Trump. São suas lideranças que, distintamente de segmentos mais moderados das elites locais, estão dispostas a aderir à “cruzada” tanto da derrubada, a qualquer custo, dos governos progressistas ainda restantes na América Latina quanto da autossabotagem das economias e do futuro de seus países, por meio da irracional danificação dos laços bilaterais com a China. Tudo em nome da vassalagem ideológica ao imperialismo norte-americano, reprisando os episódios mais clássicos da subserviência das elites oligárquicas latino-americanas aos ditames imperiais.

Houve quem apostasse que tais movimentações não teriam outro efeito senão o de precipitar a aproximação dos países latino-americanos com a China e mesmo fortalecer a posição soberanista dos governos populares da região. Subestimavam o grau de alinhamento entre as burguesias latino-americanas e os planos sórdidos dos falcões de Washington.

No Equador e em Honduras, as fraudes eleitorais que selaram as derrotas das forças progressistas contaram com o explícito beneplácito das autoridades americanas. Na Bolívia, a proscrição de Evo Morales pavimentou o triunfo eleitoral presidencial da direita após mais de duas décadas, enquanto, no Peru, a intocabilidade da escandalosa prisão do presidente Pedro Castillo segue respaldando mandatos sequenciais e impopulares. A vitória eleitoral da extrema-direita pinochetista no Chile foi amplamente respaldada pelos estrategistas ianques. Governos títeres, tais como os de Javier Milei, na Argentina, e Nayib Bukele, em El Salvador, não vacilam em se ajoelhar perante as mais humilhantes demandas vindas do norte. Na Colômbia e no Brasil, as forças conservadoras aguardam ansiosas por mais uma rodada de ingerência explícita e agressiva dos americanos em seu favor, visando aos pleitos presidenciais do presente ano. E mesmo no México, onde os governos do Morena vinham logrando considerável estabilidade, as pressões diretas dos Estados Unidos e o atiçamento de métodos clássicos das “revoluções coloridas” para forçar o regime change têm tomado proporções cada vez maiores.

Nesse contexto, é evidente que governos tais como os da Venezuela, Nicarágua e Cuba tendiam a se tornar os alvos prioritários do imperialismo ianque. Afinal, constituem os casos mais claros na América Latina nos quais as forças populares e revolucionárias não se encontram apenas numa condição circunstancial de gestoras da ordem burguesa — em coalizões amplas, flexíveis e instáveis —, mas numa posição de força no aparato estatal, com amplo enraizamento social e extrema resiliência frente às adversidades impostas desde fora (tais como sanções sequenciais, chantagens e ameaças militares de toda ordem). Em termos de relações internacionais, acabam, consequentemente, sendo, por lógica, os países com maior capacidade de aprofundar seus vínculos soberanos com os “non-Hemispheric competitors” tão citados pelos documentos americanos.

A centralidade da Venezuela, para além do petróleo

Nesse sentido, é incontroversa a amplamente reproduzida menção à centralidade da Venezuela para os americanos, devido ao fato de esta deter o que provavelmente são as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo. É bastante conhecida a influência histórica que as petroleiras norte-atlânticas exerceram no controle do petróleo venezuelano e na consolidação das elites corruptas e subservientes que dirigiram o país ao longo de grande parte do século XX. A ascensão da Revolução Bolivariana e sua respectiva abordagem em relação à questão petrolífera tocaram o âmago dos interesses petrolíferos dos Estados Unidos, afetando não apenas os bolsos de seus barões do petróleo, como também a própria estabilidade de seus planejamentos geopolíticos (dada a proximidade do petróleo venezuelano quando comparado a outras fontes fundamentais, tais como o Golfo Pérsico, perpassando rotas infinitamente mais distantes e inseguras para os Estados Unidos).

Entretanto, a rivalidade com o chavismo e a Revolução Bolivariana deve ser entendida a partir de marcos que vão muito além do petróleo, e perpassa questões de fundo que tocam os desejos mais profundos das elites americanas de reassegurar o pleno domínio da América Latina e do Caribe e, por consequência, do conjunto do Hemisfério Ocidental. Nos anos 1990, num momento de crescente consolidação da unipolaridade estratégica dos Estados Unidos e de hegemonia quase completa do paradigma neoliberal, foi a vitória de Hugo Chávez, em 1998, que inaugurou um novo ciclo de questionamento ardoroso dos povos latino-americanos aos intentos de hegemonia ianque na região. A refundação do país e da Constituição da República Bolivariana da Venezuela trouxeram à tona um amplo processo de mobilização social, envolvendo diversos mecanismos de organização comunal, democracia direta e conquistas de direitos políticos e sociais de ampla envergadura. Esses incluíram a retomada da gestão da PDVSA e dos assuntos pertinentes ao petróleo pelo Estado nacional, a erradicação do analfabetismo, os constantes referendos e consultas populares, bem como a participação do povo na construção de diversos mecanismos de poder popular e na alocação e distribuição dos recursos públicos.

Entre 1998 e 2012, Hugo Chávez participou de nada menos do que 15 consultas populares nacionais — envolvendo eleições presidenciais, referendos e consultas constitucionais —, nas quais suas proposições e candidaturas saíram vencedoras em 14. A lisura dos processos eleitorais era tamanha que foi atestada até mesmo pelo Carter Center, insuspeito de simpatia com a Revolução Bolivariana, com o ex-presidente americano Jimmy Carter chegando a mencionar, em 2012, que “of the 92 elections that we’ve monitored, I would say the election process in Venezuela is the best in the world”.

Com os exemplos vitoriosos da Revolução Bolivariana, governos tais como os de Evo Morales, na Bolívia, e Rafael Correa, no Equador, igualmente organizariam Assembleias Constituintes de caráter popular para refazer as respectivas constituições de seus países, agregar mecanismos de consulta popular mais densos e buscar aprofundar as conquistas de direitos políticos e sociais do povo. Junto de Bolívia, Equador, Cuba, Nicarágua e outros, a Venezuela constituiria a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA), propondo a cooperação e a solidariedade entre os países da região para fortalecer tais conquistas, por meio de mecanismos de integração regional que envolvessem dimensões para além daquelas tradicionalmente vinculadas aos interesses comerciais e financeiros das grandes empresas (razão pela qual, posteriormente, a ALBA agregaria o “TCP” à sua sigla, com a denominação de Tratado Comercial dos Povos).

Junto de outros governos progressistas ascendentes da região (tais como os de Lula, no Brasil, Tabaré Vázquez, no Uruguai, e Néstor Kirchner, na Argentina), a Venezuela encabeçou o processo de recusa dos países latino-americanos à Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA), que era insuflada desde os anos 1990 pelos Estados Unidos e foi finalmente derrotada na Cúpula de Mar del Plata, em 2005. Nos anos subsequentes, a Venezuela contribuiria significativamente para os debates e processos que resultaram na formatação de mecanismos de integração e cooperação regionais como a UNASUL, o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), a CELAC e o Banco do Sul, concebidos para além dos marcos das ferramentas hemisféricas tradicionalmente lideradas por Washington.

Logicamente, nada disso passou impune. Os Estados Unidos atuaram diuturnamente pela desestabilização e queda do governo de Hugo Chávez. No mais notável de seus esforços — amplamente documentado e detalhado em documentários tais como A Revolução não Será Televisionada, de Kim Bartley e Donnacha O’Briain, e The War on Democracy, de John Pilger —, Chávez chegou a ser sequestrado por militares reacionários na tentativa de golpe de 2002, quando o governo fantoche de Pedro Carmona, representante da burguesia venezuelana, foi rapidamente reconhecido como novo presidente pelos Estados Unidos. Entretanto, Chávez foi devolvido à presidência, pelos braços de militares e militantes leais à pátria e à democracia, carregado pelo povo e pronto para aprofundar ainda mais as reformas populares em curso.

Durante os governos de Nicolás Maduro, são também amplamente conhecidas as conexões dos Estados Unidos com o insuflamento das sanguinárias “guarimbas” que amedrontam os cidadãos venezuelanos, o apoio ao governo autoproclamado de Juan Guaidó (instrumento utilizado para o sequestro arbitrário de ativos financeiros venezuelanos no exterior), a imposição de centenas de sanções ilegais contra lideranças políticas, empresas e cidadãos venezuelanos, bem como as diversas tentativas de golpe de Estado e até mesmo de assassinato do presidente Maduro — envolvendo o uso de mercenários, tentativas de suborno de oficiais militares, apoio a operações subversivas para fraudar processos eleitorais, entre outras ações.

Logo, a pressa na definição dos rumos do processo político venezuelano cumpre, para os Estados Unidos, múltiplas funções de caráter prioritário. É indubitável a relevância da questão petrolífera, e é difícil crer que os americanos se lançariam a qualquer aventura militar de maior envergadura contra “non-Hemispheric competitors” sem antes assegurar uma rota segura de abastecimento petrolífero para suas refinarias. Entretanto, seus objetivos vão claramente muito além disso. Derrotar a Revolução Bolivariana pode representar, nos cálculos da Casa Branca, a principal vitória estratégica a ser alcançada no curto prazo contra os movimentos populares e as forças progressistas latino-americanas, que constituem a ponta de lança do enfrentamento aos interesses imperiais no hemisfério ocidental.

A Revolução Bolivariana foi — e segue sendo — parte fundamental do imaginário político e ideológico que animou a renovada onda de resistência à hegemonia estadunidense na região desde o final da década de 1990, e permanece como o coração pulsante da chama “bolivariana” que mantém acesas as resistências cubana e nicaraguense. A tentativa de consolidar uma vitória rápida e mediante métodos violentos, antes mesmo de aguardar os possíveis desfechos dos processos eleitorais na Colômbia e no Brasil, revela a clara intenção de produzir uma desmobilização preventiva de eventuais focos de resistência armada e de desmoralizar as forças progressistas em luta em outras frentes da região. Ainda assim, os desdobramentos de tal aventura permanecem incertos, e as lutas em defesa da soberania e da autodeterminação dos povos latino-americanos podem igualmente ganhar novo fôlego e um grau mais elevado de radicalidade.

Se abre uma nova conjuntura, mas roda da história não andará para trás

É dentro desse contexto, portanto, que se insere o criminoso atentado perpetrado pelas autoridades americanas nas últimas horas, com o bombardeio à República Bolivariana da Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro, numa operação obviamente amparada em nenhuma base legal. Com essa movimentação, Donald Trump e os falcões da extrema-direita americana dão clara demonstração de que não medirão quaisquer esforços, independentemente do grau de violência e arbitrariedade, para fazer valer os interesses estratégicos americanos de garantir total hegemonia no hemisfério ocidental como pré-condição para sua cruzada global de contenção à China e ao crescente avanço do paradigma da multipolaridade.

Entretanto, há que se ressaltar que a história das lutas populares na América Latina é marcada pela brutalidade do conluio entre suas oligarquias subservientes e os interesses dos imperialismos norte-atlânticos. É esse conluio que dá respaldo à brutalidade cometida contra o presidente Maduro e o povo venezuelano, e são tais interesses que alimentam os brindes e comemorações dos vende-pátria e de seus aliados em bairros abastados de Miami e Madri, ansiando pela queda do governo popular que há quase três décadas resiste às agressões dirigidas desde Washington. Abre-se, assim, uma nova conjuntura, na qual tais setores reacionários não temem propagar abertamente sua sanha golpista e a disposição de adotar os métodos mais sórdidos e sanguinários que lhes permitam golpear, de uma vez por todas, as forças progressistas.

No ano em que se completam 100 anos da imortalidade do comandante Fidel Castro, a memória dos grandes heróis de nossas lutas populares iluminará o povo venezuelano e o conjunto dos povos latino-americanos em suas batalhas contra o imperialismo, o arbítrio e a ganância daqueles que almejam perpetuar as imensas disparidades e mazelas sociais que caracterizam o capitalismo em sua face mais cruel. Foi a partir dessas lutas, que comprometeram diversas gerações de militantes, muitas vezes anônimos, mas devotos da construção de um futuro melhor para nossos povos, que se criaram as condições para que, talvez na mais improvável das regiões do mundo, fossem germinadas as mais claras demonstrações de rebelião contra a hegemonia inconteste do imperialismo ianque nos anos 1990, com repercussões fundamentais para a política hemisférica do presente.

Herdeiro das almas libertadoras de Simón Bolívar e Hugo Chávez, o presidente Nicolás Maduro, de origem humilde, por muitos anos motorista de ônibus e dirigente sindical de base, suscitou a mais escancarada demonstração do ódio e da agressividade das elites plutocráticas quando defrontadas com as vitórias e a resistência daqueles comprometidos com as causas mais nobres da humanidade — invariavelmente antagônicas aos seus interesses mesquinhos. Capturado pelas autoridades coloniais, Túpac Katari, líder da grande rebelião indígena na região andina ao final do século XVIII, eternizou o dito: “voltarei, e serei milhões”. A roda da história não andará para trás, e o sequestro do presidente Maduro não ficará impune, com os braços de milhões de nossos povos assegurando que as conquistas políticas e sociais da Revolução Bolivariana ao final triunfarão, e que o império do capital e da arrogância, sediado em Washington, inevitavelmente perecerá.

*Tiago Nogara é professor da Universidade de Nankai.