Por ELÍSIO ESTANQUE*

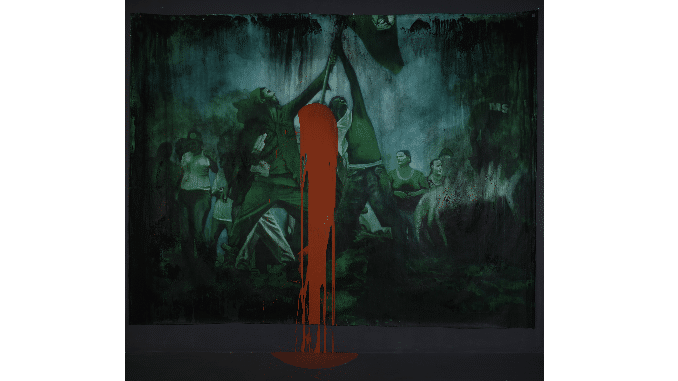

Abre-se caminho para uma nova “caça às bruxas” em que ciganos, imigrantes, negros, árabes, etc., e qualquer dia “comunistas” e “socialistas”, podem ser apontados como alvos a abater

A ideologia já não é o que era. Por isso convido o leitor a pôr em causa tudo o que sabe sobre a noção de “ideologia”. Sendo embora um tema batido, deixa de o ser se lhe disser que não vou falar nem de política partidária de um modo geral, nem da nossa atual conjuntura doméstica. Sabemos que o mundo está a virar à direita, enquanto as democracias entraram em erosão.

Diante dos nossos olhos, avança paulatinamente um novo ciclo de crescimento de forças autoritárias a nível mundial. Sabemos também que as razões estruturais que desencadearam este processo foram múltiplas e complexas, mas elas têm a sua génese na natureza do próprio sistema económico capitalista. A crise petrolífera da década de setenta do século passado foi apenas sintoma de uma viragem que já vinha de trás.

Face à redução do crescimento econômico e das margens de lucro, o modelo fordista de acumulação entrou em esgotamento, na medida em que, na ótica do capital, a travagem das suas mais-valias tinha de ser contida, pelo que era necessário transcender esse modelo, pois ele permitia demasiados direitos e poder negocial à classe trabalhadora (pelo menos na Europa).

Nesse contexto, multiplicaram-se os mecanismos e expedientes – formais e informais – para inverter essa tendência, favorecendo novos modelos de gestão ditos “flexíveis” e estimulando vínculos de trabalho mais precários, instáveis e novas formas de subcontratação suscetíveis de gerar o “consentimento” de trabalhadores e poupar despesas sociais aos empregadores. O sistema produtivo mudou, o horizonte keynesiano do pleno emprego tornou-se uma miragem, acabou a era em que uma profissão digna e estável, uma “carreira”, estava ao alcance de qualquer um.

Assim, a estratégia de acumulação começou a deslocar-se da esfera da indústria para os serviços numa economia interconectada na esfera mais ampla do mercado global, onde produção, flexibilização e consumo passaram a inscrever-se na mesma lógica predadora de espoliação de recursos e de força de trabalho. Por isso o enriquecimento dos muito ricos continuou a aumentar, enquanto os salários estagnaram ou desceram. Capital e trabalho continuaram ligados mas através de múltiplas mediações, mas continuou a ser o trabalho a fonte principal de criação de riqueza. Com a globalização, ambos passaram a pautar-se pela mobilidade e fluidez.

Tal estratégia assentou em três fatores principais: (i) a inovação tecnológica e o desenvolvimento das novas TIC ajudaram à recuperação dos ganhos de produtividade e ao desmembramento das empresas, acelerando as novas cadeias de valor; (ii) a facilidade do comércio global estimulou as deslocalizações e os investimentos para os países do hemisfério sul em busca de mão de obra barata; e, por último (iii), as mais-valias obtidas com as transações financeiras e a especulação tornaram-se mais lucrativas do que os investimentos produtivos.

Mas é claro que o modelo neoliberal não caiu do céu. Teve por detrás importantes decisões de natureza política. Primeiro, no quadro do thatcherismo-reganismo, a narrativa da prioridade à competitividade e à concorrência serviu de justificação ao discurso eufórico da globalização, sendo este apresentado como sinónimo de sucesso e oportunidades de enriquecimento individual. Vendeu-se a ideia de que “não existe sociedade, apenas indivíduos”, colocando no centro o sujeito empreendedor e até surgiram teorias anunciando “o fim do trabalho”.

Segundo, a implosão da URSS e a queda do muro de Berlin pareceram ser a prova provada de que não há alternativa ao capitalismo. A euforia com a competitividade e a ilusão das “oportunidades para todos” abriram o caminho do novo El Dorado, e o Consenso de Washington ligou os motores.

O que acabei de referir é, em si mesmo, expressão da ideologia dominante. Significa isto que a ideologia que importa hoje debater não é a do senso comum político. É sociológica: um conceito inspirado em pensadores como Louis Althusser, Terry Eagleton, Pierre Bourdieu ou Göran Therborn, entre outros. Ou seja, a ideologia é um tipo de poder simbólico, uma narrativa ao serviço dos grupos privilegiados, capaz de promover a aceitação ou apatia das massas, moldando a mentalidade de larga parte dos cidadãos e das classes populares. É o conjunto de mecanismos sociais que – para além das intenções – concorrem objetivamente para a formatação de comportamentos através de subtis mecanismos de fabricação do consentimento.

O povo é seduzido pelos cantos de sereia do consumo, do entretenimento fútil, do folclore televisivo, de fait-divers, de fake news, de noticiários e programas alienantes e vazios de conteúdo. E quando falta o essencial das necessidades materiais e as expectativas são abruptamente quebradas, cresce o ressentimento, dos setores mais abandonados, que se oferece como combustível onde ardem as vozes excitadas dos pretensos salvadores da pátria. Eles gritam contra a “ideologia” enquanto promovem a sua própria ideologia: a culpa é dos políticos, é a corrupção, é o Estado, é a burocracia, é o sistema que “vive à custa dos nossos impostos” (sic), etc., etc. Esse é o gérmen do nacionalismo salvífico.

Hoje o senso comum em expansão é o que recusa o pensamento, a pretexto do perigo das “ideologias”. Há uma preferência deliberada pela alienação – múltiplos “fetiches” estão ao dispor de todos, mesmo de quem é desprovido de recursos – que se confunde com o caminho direto ao encontro da “verdade”. A predisposição beática para a “salvação” não é exclusivo das igrejas, embora estas também ajudem.

Entrámos numa fase em que invocar a “ideologia” ou apontar uma voz, um discurso ou ator político como “ideológico” se tornou uma acusação grave. Segundo a corrente neoliberal, a única verdade são os mercados, os negócios, o poder do dinheiro e o empreendedorismo dos indivíduos e das empresas, tomados essencialmente como competidores entre si. Segundo a corrente neofascista, são os bons costumes, a velha moral nacionalista, a pureza da “raça”, a “nação”, a ordem e a autoridade, os elementos sagrados do seu credo político.

Em comum têm o ódio à esquerda, o desprezo pela emancipação dos pobres (embora sempre falando em seu nome), a recusa de políticas públicas e serviços eficazes e universais (saúde, educação, justiça, segurança social, etc.), a rejeição da solidariedade, do internacionalismo e no fundo da democracia no seu sentido mais profundo. Este clima, hoje em dia em expansão, parece abrir caminho a curto prazo para uma nova “caça às bruxas” onde ciganos, imigrantes, negros, árabes, etc., e qualquer dia também “comunistas” e “socialistas” podem ser apontados a dedo na via pública como alvos a abater. Já não se trata de pensar nos termos de um Daniel Bell (O fim das ideologias, 1960) ou de um Francis Fukuyama (O fim da história, 1992); trata-se de uma outra dimensão que parece florescer perante a passividade das elites políticas pensantes e o aplauso dos grandes media submetidos, eles mesmos, à ideologia da não-ideologia.

*Elísio Estanque é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e professor visitante da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É autor, entre outros livros, de Classe média e lutas sociais: Ensaio sobre sociedade e trabalho em Portugal e no Brasil (Editora Unicamp). [https://amzn.to/4dOKCAE]

Publicado originalmente no jornal Público, em 14 de Dezembro de 2023.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA