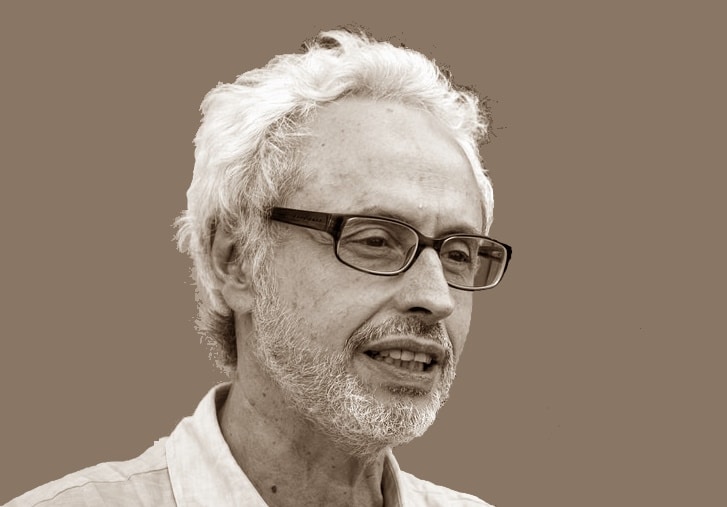

Por FERNÃO PESSOA RAMOS*

Os ensaios de um discípulo do crítico André Bazin

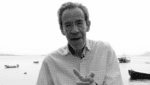

Jean-Louis Comolli foi uma das figuras-chave do pensamento francês sobre cinema na década de 1960. Escreveu longos textos teóricos nos Cahiers du Cinéma, que ocuparam vários números da revista. Sob sua direção, desenvolvimentos conceituais cerrados passaram a fazer parte do repertório de uma publicação inicialmente criada para o público cinéfilo. Comolli compõe a terceira geração de críticos que dirigiu os Cahiers, após o grupo fundador de 1951 (André Bazin, Lo Duca e Doniol-Volcroze) e os “jovens turcos” da nouvelle vague (Eric Rohmer e Jacques Rivette, principalmente). Assume a chefia da redação no delicado período que vai de 1966 a 1971. Na virada dos anos 60, a revista torna-se declaradamente maoísta e passa a publicar textos de teoria, abolindo inclusive o uso de fotos.

Apesar de estar ligado, desde os anos 60, à realização, é na década de 80 que Comolli se afirma como cineasta, principalmente no campo do documentário. Ver e Poder. A inocência perdida: cinema, televisão, ficção e documentário escapa do pensamento dominante sobre cinema no Brasil. Passa ao largo dos dilemas metodológicos das humanidades, caros a historiadores e antropólogos. Comolli nos fala de cinema, tendo vivenciado por dentro sua realidade. É um prazer sentir a respiração da imagem cinematográfica na escritura do crítico e a agilidade com que percorre a filmografia.

A mediação da máquina

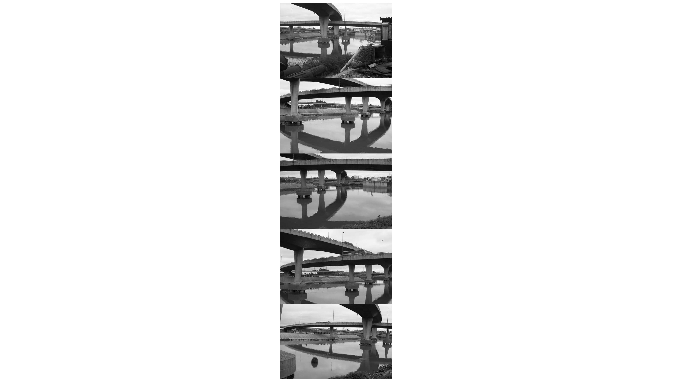

Entre todas as artes narrativas e dramáticas, o cinema traz como marca a mediação da máquina. Esta marca tem levado parte da crítica a pensá-lo como mídia, com ênfase na evolução tecnológica. O cinema seria uma máquina do século 19, com tendência a desaparecer na evolução para novas mídias digitais convergentes. Mas, contrariando a visão evolucionista, ele perdura e mantém uma forma narrativa bastante estável. No período centenário, desenvolveu procedimentos estilísticos maduros, tendo como matéria sons e imagens em movimento, formatadas predominantemente pela máquina que chamamos “câmera”.

Ao escrevermos sobre cinema, como ignorar a estilística, os autores, a história do cinema, o cinema contemporâneo? Para trabalhar com cinema é indispensável familiaridade com os filmes de ontem e hoje. Falar de cinema sem conhecer cinema, eis o perigo de usar o cinema como ferramenta metodológica nas humanidades. A análise fílmica de corte descritivo serve à medida para este movimento arriscado. Quando a rede da descrição do plano/seqüência atinge determinado nível de detalhe, tudo fica preso no arrastão da análise. O filme serve de exemplo, necessariamente, ao conceito que já está de antemão no bolso do analista.

Não é o caso da crítica de Comolli. Nela respiramos o contexto ideológico de sua época, sentindo a vivência do cinema que a antecede. Diversos trechos do livro nos remetem à sensibilidade de André Bazin. Na companhia de Serge Daney, não seria exagerado considerar Comolli um baziniano enrustido. E por que enrustido? Há no livro dois movimentos antagônicos, por assim dizer. Em Comolli, dois movimentos casam-se em suas contradições: primeiro, um bazinismo fora de época, que parece compor a camada mais profunda do gosto do crítico; segundo, uma tentativa de amarração, com tinturas contemporâneas, deste primeiro movimento. Diz o autor sobre a carne da tomada, com olhos bazinianos: “a materialidade da máquina sempre precisou da corporeidade dos corpos. O corpo filmado é a pilastra do cinema”. É no primeiro movimento que Comolli locomove-se com agilidade e dá vazão à cinefilia, em sintonia com a presença fundadora do corpo na tomada e sua manifestação epifânica em estilo.

A força da desconstrução

O segundo movimento é aquele que concentra os olhos e ouvidos da crítica contemporânea. É o momento que permite que Comolli seja digerido e torne-se (um pouco mais pobre) autor de nosso tempo. Na realidade, sua sensibilidade baziniana sente necessidade de ser flexibilizada pela força que faz hoje girar a roda da história: a desconstrução. A operação percorre boa parte dos escritos e é para ela que os comentaristas brasileiros têm olhos. Movimento em parte do próprio autor, que força o casamento, deslocando de sua origem “ontológica” a dimensão solar da “presença” baziniana na tomada.

Mas, aspecto interessante, o curto-circuito de Comolli se faz no horizonte do corpo e da tomada como a vê Bazin, sem sentir necessidade de deixar o círculo e criticá-lo do exterior. A sensibilidade para a imagem é a sensibilidade realista de Bazin, e o pedágio que fica devendo para o pensamento dominante contemporâneo é pago em parcelas. Também o fascínio digital é deixado para trás, atropelado pela ênfase do crítico no corpo-a-corpo da tomada, aberto à indeterminação e à intensidade. Estão ausentes os lugares-comuns que cercam a sobreposição entre ficção e documentário. Onde está a “beleza do documentário”? – pergunta. E responde, ainda próximo ao realismo do pós-guerra: “na absoluta disponibilidade da máquina cinematográfica para registrar a força dos corpos filmados; e, concomitantemente, na absoluta resistência dos corpos reais a se deixarem despossuir de si mesmos por uma máquina. Não haverá então documentário virtual ou sintético”.

Dizer que ficção é igual a documentário é negar este núcleo e colocar o movimento desconstrutivo contemporâneo no centro da análise. Trata-se de um movimento pobre, que crê ser possível reduzir toda a história do cinema a ele, fazendo tabula rasa da rica estilística da tradição documentária. Ao supor que o documentário não existe, por ser construção ou encenação, equiparamos a enunciação com a ficção e a transparência realista com o documentário. Mas, para tal, partimos da afirmação de um do grau zero da escritura que sabemos de antemão não existir – e daí negarmos a especificidade documentária. O cão gira e morde a própria cauda. A falácia afirma-se a partir de um pressuposto que ninguém sustenta.

O movimento realista, e até mesmo a epifania da transfiguração pela câmera, estão realçados na crítica de Comolli, deixando em segundo plano a “lição de casa” desconstrutiva. Lição de casa que está longe de comover o crítico, como comove a outros: se o primeiro momento da revelação (o momento da natureza do documentário) é ontológico, o segundo existe para dar satisfação às demandas da ética contemporânea. Se Comolli é um baziniano enrustido, ele o é para além de si mesmo. Depois do período de luto, ele volta a encontrar uma sensibilidade que havia deixado para trás. Talvez seu intenso trabalho como documentarista, nos anos 90, tenha sido essencial para o reencontro. De toda maneira, Ver e Poder é a testemunha de um percurso onde sentimos forças contraditórias se moverem. Percurso que mostra a maturidade daquele que foi um dos principais críticos contemporâneos e que tem, ainda hoje, uma visão instigante do cinema em sua tradição documentária.

*Fernão Pessoa Ramos, sociólogo, é professor titular do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor de Mas afinal… o que é mesmo documentário? (Senac).

________________

VER E PODER. A INOCÊNCIA PERDIDA

Jean-Louis Comolli

Seleção e organização: César Guimarães e Ruben Caixeta

Tradução: Augustin de Tugny, Oswaldo Teixeira e Ruben Caixeta

EDITORA UFMG

374 p., R$ 61,00