Por HENRY BURNETT*

Mudam os atores, mas os formatos só ganham tecnologia de ponta, permanecendo sempre os mesmos

“O crítico da cultura não está satisfeito com a cultura mas deve exclusivamente a ela esse seu mal-estar. Ele fala como se fosse o representante de uma natureza imaculada ou de um estágio histórico superior, mas é necessariamente da mesma essência daquilo que pensa estar a seus pés” (Theodor Adorno, Crítica cultural e sociedade).

71 anos nos separam desse fulminante golpe na crítica desferido por Theodor Adorno, mas parece que foi ontem. No país “mais musical do mundo” essa frase se mostra atualíssima. O que eleva uma opinião “polêmica” à condição de “crítica musical”? Ou, em outro lugar, o que permite que um “crítico” atravesse a vida nessa condição sem jamais falar mal de um disco sequer? Questões simples de responder, mas difíceis de justificar. Rapidez, excitação, audiência, “cordialidade” e afins.

Abre-se a porteira para um assunto qualquer por meio de uma matéria veiculada num grande e ambíguo jornal. De qualquer lugar da internet os comentários pululam no fim da página ou uma réplica no dia seguinte não deixa o assunto, que está bombando, morrer. O editor, sempre atento, é atraído não pelo debate interno das “ideias”, mas pela repercussão. Pronto, nasce um “crítico”.

Sua tarefa é simples: segurar pelo cabresto aquele tema e levá-lo às últimas consequências. Seu mote: o preconceito da elite intelectual contra um gênero que, apesar da visibilidade quase hegemônica, da multiplicação quase milagrosa de artistas-clones uns dos outros, de alimentar um mercado milionário, padece de um mal: o não reconhecimento da elite pensante, da universidade, que teima em ignorar o tal gênero dando preferência a outro cânone, menos “popular” e mais “refinado”. Serão semanas falando do mesmo assunto a partir do mesmo argumento, mas a partir de lugares diferentes, afinal é preciso não cansar o assinante.

Muitos leitores, menos aptos que o “crítico”, obviamente não se darão conta de um detalhe: nenhum texto, mas nenhum mesmo chega perto de elaborar uma crítica mínima desse material “escamoteado”, nenhuma palavra sobre música, letra, sociedade, consumo, mídia, padronização, audição etc., tudo gira em torno do “preconceito” da intelligentsia. Afinal, indaga sério o “crítico”, por que tamanho descaso? A resposta a essa “casta de bom gosto” deveria ser uma apresentação de elementos que levasse os intelectuais a pensar nas razões de sua distância, mas nada é formulado, apenas o redivivo discurso sobre “culto” e “popular”, que não passa de uma confusão do próprio “crítico” em relação ao essencial: essas obras, que ele conhece bem – quem não conhece? –, não lhe dizem nada ou sobre elas nada tem a dizer; parece então que está fazendo uma sociologia da música, mas é um engano.

A “polêmica” me fez lembrar uma conhecida boutade do compositor Gilberto Mendes: “Se você perguntar a um intelectual brasileiro quais são seus artistas preferidos, ele responderá: Guimarães Rosa, Joyce, Kafka, Volpi, Bergman, Glauber Rocha, Caetano e Chico. Nem Villa-Lobos ou Stravinsky vão passar pela cabeça dele. A música erudita de nosso tempo não existe para a classe culta brasileira”. Trata-se da mesma tese, só que apresentada em “escala”, numa confusão espelhada.

Para Gilberto Mendes, o material musical consumido pela elite intelectual é uma degradação diante dos “verdadeiros compositores”; para o discípulo jornalístico, esses mesmos compositores são o material da elite pensante. Incompatíveis, as duas teses têm, apesar disso, pontos em comum: não há crítica musical, elaboração, nada, ataques puros e simples que deram (como dão) o que falar, adivinhem, no mesmo jornal. Em outro nível, com a distância de alguns anos, repete-se o “esquema crítico”, entretanto vazio justamente de crítica.

A concepção que move a “nova crítica inclusiva” não deixa de ser nobre – o sol nasce para todos (será?) –, mas lhe faltam elementos básicos que justifiquem a ideia de que toda música tem seu lugar e sua importância, que a “simplicidade coloquial” do material mostra que se trata de um problema de classe, não de estética. O critério de popularidade é a instância suprema. São populares, logo não merecem “desprezo intelectual”. Mal sabe o “crítico” o que ouvem alguns desses ditos intelectuais no refúgio dos seus carros velhinhos a caminho dos campi; talvez entendesse melhor que, na verdade, a “música ruim” rende bons momentos de catarse solitária, mas isso não significa que ela seja capaz de produzir reflexão para além da emoção. Arnaldo Antunes dá uma aula sobre isso em “Música para ouvir” (t.ly/2JO_).

O ponto cego parece ser a ausência de estudos acadêmicos sobre o material “rejeitado”. Todavia, isso nada tem a ver com música, mas com aceitação. Até a novela Pantanal abriu espaço para uma crítica mais bem-feita dessa música tão “menosprezada”, consumida majoritariamente pela elite endinheirada em todos de lugares e de modo opressor. Os peões reunidos ao redor da fogueira ironizam o sertanejo universitário – estão ouvindo Almir Sater tocar –, e este, que não acompanha os artistas do momento que trabalham com o “mesmo gênero” que ele, ironiza justamente a ligação umbilical entre o “conceito” de sertanejo e o de universitário.

Meu caro “crítico”, quem diria, uma cena de novela contém mais elementos para pensarmos do que os milhares de caracteres gastos para alimentar a “polêmica”. Como podem estar distantes essas duas instâncias se afinal estão fundidas e amplamente consumidas justamente em razão dessa fusão? Que mais pode um gênero ambicionar que uma junção perfeita entre o “erudito” e o “popular”, não em teoria, mas na prática?

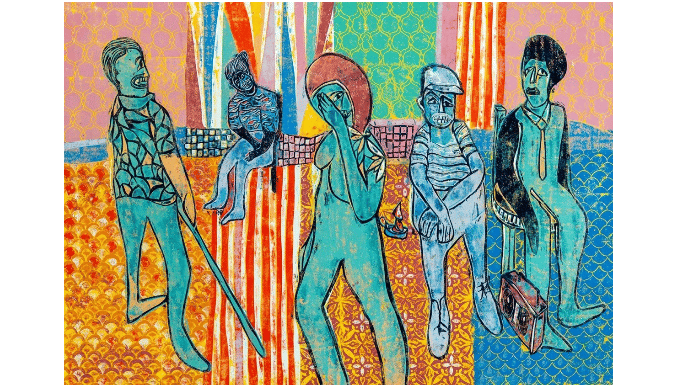

Mas atenção, essa perfeita união nada deve à crítica, muito menos à elite acadêmica, antes é fruto da dinâmica da própria cultura, que desde o modernismo vem dando mostras de autonomia em relação às tentativas de regulação e normatização dos “reis filósofos” que, desde a Antiguidade, acreditavam poder definir e determinar os rumos da cultura, enquanto ela seguiu seu caminho de reinvenção constante.

Outro tabu é que não se pode dizer que esta fusão é um desastre, porque afinal isso seria “preconceituoso”. Pode ser que essa constatação (tardia), aliás, nos obrigue a outra reflexão, que fica para outra vez: quem mudou, o “sertanejo” ou o “universitário”, talvez ambos?

A tarefa inglória da crítica é outra, por isso aliás está confinada à universidade e aos blogs e sites independentes, bem longe dos grandes jornais: ela deve descortinar o que não se ouve, precisa analisar com calma os avanços de linguagem, as conexões entre música e sociedade, o inaudito, os experimentos, a coragem de quem produz à margem do visível (do audível nem se fale), apontar na ponta extrema da modernidade na qual nos encontramos a vitória gloriosa da técnica e seus efeitos sobre a música que ouvimos nos programas musicais televisivos, onde crianças e adultos cantam mais do mesmo dentro de um padrão de “música de auditório” hipersaturado, mas incrivelmente vivo e reciclado, enquanto os “jurados” ensaiam caras e bocas que devem impressionar o espectador, que acredita que todos estão emocionados e arrebatados, indo ele mesmo de arrasto na trama televisiva.

Padres cowboys, centenas de duplas, cantores mascarados num formato importado até aqui sem precedentes (tudo pode piorar, como sabemos), uma moça de pernas de fora tocando (mal) dois pianos enquanto a plateia aplaude no meio da claquete, um balé coreografando “Vida bandida” (como é possível um abismo tão profundo entre autor e obra?), crianças gritando hits da década de 1980, o menu não tem fim, mas vem se repetindo há pelo menos 70 anos; mudam os atores, mas os formatos só ganham tecnologia de ponta, permanecendo sempre os mesmos.

Enquanto isso, a “crítica” exige atenção acadêmica para um subproduto que ela mesma não tem coragem de dissecar nem sequer politicamente – afinal, se algo une umbilicalmente a maioria absoluta desses artistas e seu público é a afinidade pela arrogância ultradireitista. O pensamento não tem direito ao recolhimento de seu anacronismo e de seu ritmo interno, porque parece ter a obrigação de se se deixar invadir por tudo aquilo justamente que o impede de cumprir uma função que ninguém mais quer cumprir, a reflexão.

Talvez falte pouco para que a Universidade subsuma por inteiro, um pouco mais de paciência sr. “crítico”. Enquanto isso quem sabe uma dose de

Vladimir Maiakóvski – na tradução de Augusto de Campos e Boris Schnaiderman – lhe caia bem:

Hino ao crítico

Da paixão de um cocheiro e de uma lavadeira

Tagarela, nasceu um rebento raquítico.

Filho não é bagulho, não se atira na lixeira.

A mãe chorou e o batizou: crítico.

[…]

Será preciso muito para ele sair da fralda?

Um pedaço de pano, calças e um embornal.

Com o nariz grácil com um vintém por lauda

Ele cheirou o céu afável do jornal.

[…]

Escritores, há muitos. Juntem um milhar.

E ergamos em Nice um asilo para os críticos.

Vocês pensam que é mole viver a enxaguar

A nossa roupa branca nos artigos?

*Henry Burnett é crítico musical e professor de filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Espelho musical do mundo (Editora Phi).