Por MARILIA PACHECO FIORILLO*

Nesses tempos de democratização da morte, a acessível e resiliente Kalashnikov já fez mais vítimas que as bombas atômicas

“Bang, bang, Senhor Deus, ninguém conta os tiros, meu!\ Bang, bang,\ vamos nessa\ Ninguém manera a porrada, meu!\ Vai fundo, vamos zoar, é agora mesmo\ Não encana, é limpeza, vamos desenterrar um ao outro\ Mete bronca, já que ninguém por aqui\ Encara, cara, uma Kalash novinha em folha” (Trecho de Kalašnjikov, no álbum Underground, do cantor pop sérvio Goran Bregovic).

Ela lhe é familiar, muito mais do que supõe. Como imagem, sua convivência com ela é praticamente diária. Onipresente no noticiário internacional –TVs, sites, fotos em jornais. Você a vê e revê repetidas vezes, sem sequer notá-la, pois ela é apenas um adorno da notícia. Inconfundível, porém: aquele carregador curvilíneo, que a distingue da maioria dos fuzis de assalto. A vírgula letal.

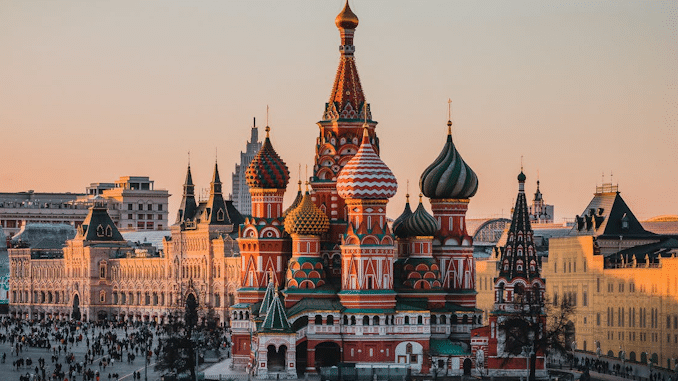

A AK-47, com a qual você se defronta, virtualmente, com a mesma frequência com que assiste a partidas de futebol, é mais conhecida como Kalash. O apelido carinhoso pegou tanto que o jornal Le Monde noticiou, há um tempo, que em Marseille a rapaziada usa T-shirts impressas com ela (logo substituirá a imagem de Che), e o verbo “kalacher” é sinônimo de estar enturmado em alguma gangue adolescente prestigiosa. Em Moscou, no maior parquinho de diversões para crianças, Kalashs de plástico disputam com ursinhos de pelúcia e Mickey Mouses a honra de brinde para o vencedor do jogo. Menos divulgado, e mais sintomático, é o fato de vários meninos na África serem batizados com este prenome.

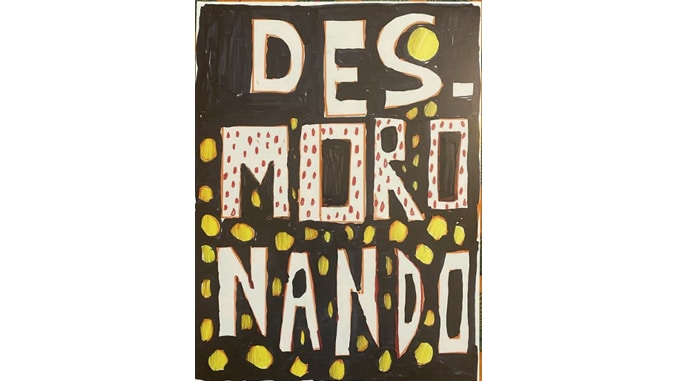

Sim, ela é pop. Sim, é a máquina de matar mais eficaz na história da humanidade. Uma arma que, às vésperas de seu 75@ aniversário, extermina cerca de um quarto de milhão de pessoas por ano, em todos os cantos do globo. Mais letal que a soma das bombas atômicas. E recatada! Em sua precariedade tecnológica, barata e onipresente, ela, e não mísseis intercontinentais, é a verdadeira arma de destruição em massa. A vitória da modéstia sobre o engenho.

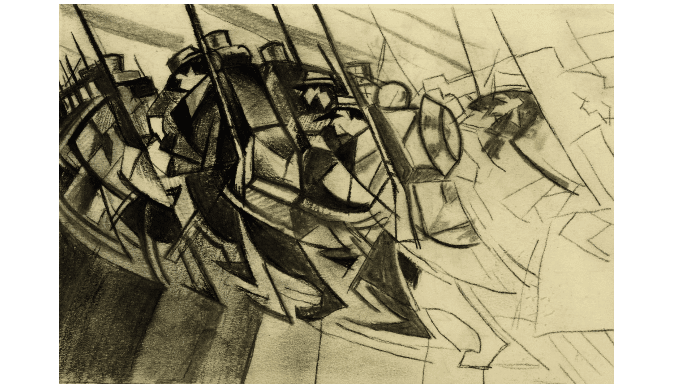

Inventada em 1945 por um engenheiro militar, o tenente Mikhail Kalashnikov (morto em arrependimento, se diz, em dezembro de 2013), para salvar a mãe Rússia das hordas alemãs na 2 ª Guerra Mundial, a AK-47 foi aperfeiçoada em 1947 e adotada pelo Exército Soviético em 1948. Quando a ‘Avtomat Kalashnikov’ foi concebida, era para servir a um novo tipo de guerra, que dizimava de outro modo, diferente do corpo a corpo das baionetas e trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mikhail Kalashnikov, se diz, queria criar um fuzil que combinasse a leveza do Sturmgewehr alemão, rápido e automático, mas que fosse mais barato de fabricar, e muito mais fácil de manejar.

A Kalash nasceu democrática e communard: uma arma do povo para o povo, eficaz em quaisquer mãos, e com alto grau de sobrevida: resistia incólume em ambientes gelados (URSS), úmidos (como o Vietnã), desérticos (como várias regiões africanas e a Ásia Central), indiferente à chuva, lama ou calor. Uma Kalash pode ser enterrada na areia por anos a fio, desencavada, e mal precisa de limpeza para começar a disparar. Idem em pântanos: ela sai da água como um anfíbio perfeito, tinindo para cumprir seu destino.

Há uma virtude proteica na Kalash, como o Proteu da mitologia, deus marinho, filho de Poseídon, que podia mudar de aspecto à sua vontade e dependendo das circunstancias. Por isso ela é a Número Um. Sua inteligência adaptativa, incomparável resiliência, facilidade de manejo e longevidade dão-lhe olímpica superioridade, sem competidores à altura, mesmo sendo um apetrecho humilde, módico, despido de sofisticação.

Ser simples tem suas vantagens. Uma delas é a onipresença. Sabe-se que transações ilícitas e ilegais tem muito mais liquidez e volume no mercado. È por essas vias que supostos grupos rebeldes obtém armas de fornecedores, digamos, discretos, e conseguem casar à perfeição oferta e demanda de morte. Nos anos 1980, a CIA (United States Central Intelligence Agency), comprou um bocado de AKs fabricadas na China (alguns milhões de dólares) para equipar os mujahedin do Afganistão, mujahedins esses liderados por Osama Bin Laden (então um aliado dos estadunidenses contra o perigo vermelho) em sua jihad contra a presença soviética no país.[i]

Já em 2006, eras antes do novo normal em que lobos solitários usam vans e facões contra anônimos nas ruas, um levantamentos da Anistia Internacional e da Oxfam[ii] concluíam ser quase impossível apresentar estatísticas precisas sobre o montante do tráfico de Kalashs, porque o mercado clandestino não se mede tão facilmente. E concordaram também que este comércio ilícito de AK-47, esta incomensurável capacidade de fabricá-las e distribui-las, é irreversível e assim se manterá e multiplicará, por mais que drones e congêneres queiram superá-la. A China, hoje (como em tudo, aliás, até bolsas Louis Vuitton para escondê-las) é a campeã de fabricação, sem patente, de Kalashs.

Variantes da Kalash original, sem copyright, são atualmente fabricadas ao menos em 14 países: Albania, Bulgaria, China, Alemanha, Egito, Hungria, Siria, India, Iraque, Coreia do Norte, Polonia, Romênia, Servia e na enfezada Rússia (que perdeu o controle da patente). A tecnologia para confeccionar uma Kalash é tão simplória que incentiva não só a cobiça dos vendedores como a criatividade dos fabricantes: versões customizadas estão sendo manufaturadas em Israel, África do Sul e Finlândia. Só muda o nome: o finlandês Sako M62, o israelense M76, e o sul-africano R4.[iii] Mais do mesmo, e mais se espera.

A feição democrática da Kalash , que a torna disponível para qualquer um, só se impôs uma década após sua invenção. Em 1956 ela começou a delinear os contornos definitivos de sua personalidade futura, a de artefato sob medida para o vale-tudo da barbárie. Engatinhou sua nova persona quando Khrushchev despachou o Exército Vermelho para reprimir o levante pró-democracia em Budapeste, Hungria, em que 50.000 húngaros morreram.

E tornou-se campeã nos anos da Guerra Fria, o maior presente da Rússia a seus afilhados ou apadrinhados. Só se falava, então e nervosamente, em guerra atômica, mas sempre se soube (nos bastidores; ave, verum corpus) que o extermínio mútuo, se massivo, não interessava a ninguém. Daí a cosmética definição, “guerra dissuasiva”. Na época em que o macarthismo imperava, vociferando malucamente sobre outro maluco apertando o botão da solução final (eufemismo nazista para o extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, testemunhas de Jeová, partisans e outros inimigos do Reich), a vida vicejava em seu indiferente pragmatismo, espalhando Kalashs pelo mundo, e provando a maior eficácia de soluções locais, isto é, o contínuo extermínio de alguns(muitos) por alguns outros.

Na realpolitik, cada uma das superpotências aumentou o fornecimento, sorrateiro e sem patente, de armas convencionais a seus amigos e aliados. No caso da URSS, socialismo de fachada oblige, liberou-se o copyright da AK para países como a China (hoje, a maior produtora de AKs) e a Alemanha Oriental. Justiça seja feita, os autointitulados comunistas foram solícitos. Esse foi o ponto de inflexão, a gestação de uma linhagem bastarda de Kalashs, a criação da nova persona que chegou às T-shirts: o fuzil de assalto AK (cerca de um quinto dos milhões de armas de fogo em todo o mundo pertencem à família Kalashnikov) era praticamente grátis. Quem não ia querer?

Se vasculharmos a história da Kalash, constataremos que ela tem uma segunda virtude: a ambivalência.: inicialmente, foi sinônimo da luta do mais fraco contra o mais forte, do pequeno contra o grande, do oprimido contra o opressor, de David contra Golias; isso quando estava na linha de frente dos colonizados contra os colonizadores (as lutas de independência, os primórdios da resistência palestina, o despejo dos os europeus na Africa), para se transmutar, atualmente, em seu contrário. A Kalash de um Arafat aplaudido de pé na ONU virou a Kalash do mulá Omar no Talebã, do Daesh (ou ISIS, gangue sunita delinquente).

De símbolo de libertação e busca de progresso tornou-se emblema inequívoco de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio – sempre democraticamente compartilhada por psicopatas, fundamentalistas e tiranos de todos os naipes. A Kalash da terra prometida e usurpada, aquela de antigamente, converteu-se à de seitas da carnificina, da Síria à Chechênia, Uganda, República Centro-Africana, Sudão, Somália, Iraque, uma lista dolorosamente interminável. Embora ainda seja a principal arma da resistência civil contra os invasores russos, na Ucrânia.

Décadas atrás, a AK-47 estava envolta no romantismo dos intrépidos combatentes da libertação terceiro-mundista e à resistência popular. Figura na bandeira de Moçambique, após a vitória contra os colonialistas portugueses. Surge em uma variação, em fundo amarelo, da bandeira do Hammas (grupo considerado terrorista que, lembremos, foi escolhido pelos cidadãos da Faixa de Gaza em sufrágio democrático). E cabe lembrar que foi graças a ela, a Kalash, que se derrotou o mais poderoso e bem-equipado exército do mundo, o norte-americano, na Guerra do Vietnam.

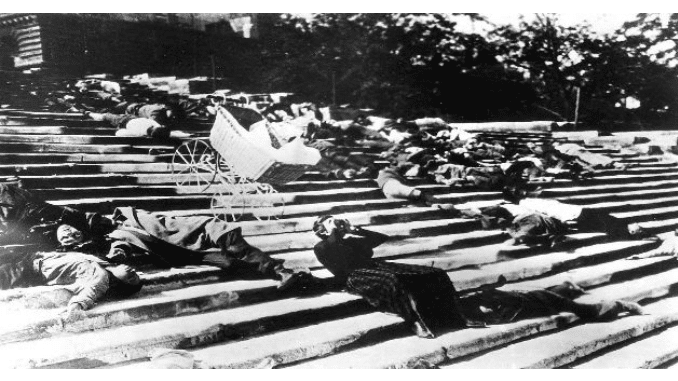

Esse capítulo da guerra na Indochina ilustra bem a faceta aparentemente benigna e libertadora da AK, primeiro ato da epopeia de uma arma que degenerou para excitar tragédias locas e tribais, cujo desfecho está longe de ocorrer. Para se ter uma noção da superioridade da desengonçada Kalash, no Vietnã os rifles americanos M-16 travavam na umidade da selva, e as tropas estadunidenses foram orientadas a recolher as AKs dos cadáveres de vietcongs, aposentar seu requintado equipamento, e passar a usá-las. O Vietnã foi um marco histórico, político e geopolítico, tanto quanto foi um marco para a indústria de armas.

Provou a superioridade da Kalash, pois durava mais, estragava menos e não precisava de reposição. Foi então que ela começou a virar lenda, gerando temor e respeito: todo o poderio dos Estados Unidos não conseguia idealizar uma arma mais eficaz que o ordinário fuzil de vírgula. O M-16 americano certamente tinha mais acurácia, mais precisão. A Kalash era, e é, imprecisa, desengonçada, mais insegura para seu portador, e exatamente por isso, exatamente por suas deficiências, absolutamente perfeita para o trabalho. Podia ser menos high-tech, mas o X da questão, na guerra, nunca foi precisão de snipers, e sim a capacidade de destruição randômica.

Que aquela guerra (e outras) provam que o poderio econômico e tecnológico não é a mãe da vitória, está patente na saga dos túneis Cu-Chi. Os Cu Chi Tunnels – cavados com pá de plantar arroz, com três andares subterrâneos, e que, além de quartel general dos vietnamitas, eram providos de um hospital e instalações para as famílias, inclusive uma escola para as crianças – ficavam a poucos quilômetros da base militar americana em Saigon. Os invasores, que nunca souberam muito bem como localizá-los, pisavam no fio da navalha. A qualquer momento, um apetrechado batalhão americano podia se deparar com a aparição, de dentro da terra, de um pelotão brancaleônico e suas Kalashs. Elas nem precisavam mirar direito, só descarregar para todo lado, e pô-los a correr.

Outros tempos, aqueles. Hoje, a Kalash da Távola Redonda dos Oprimidos, empunhada por franzinos Sires Galahads, tornou-se um Cavaleiro do Apocalipse. A Kalash agora recende a Taleban, ao Daesh, a Al Qaeda, Boko Haram, Al Shababb e congêneres. Tem a cara de Charles Taylor e a carnificina Libéria-Serra Leoa. A mesma cara do psicopata ugandense Kony e sua autoimagem de Espírito Santo designado a reabilitar os 10 Mandamentos, ou a dos delinquentes do Daesh, que chegaram ao requinte de desenvolver uma teologia do estupro.[iv]

O psicopata ugandense Kony, comandante da Lord’s Resistence Army, servia uma beberagem ás crianças sequestradas para convertê-las em combatentes, um alucinógeno que lhes fazia sentir-se invulneráveis, prontos para entrarem na linha de frente de assalto, alvos-escudo. Campeão invicto de um universo pontilhado de monstros e algozes, há décadas indiciado por crimes contra a humanidade pela ICC (International Criminal Court), Joseph Kony, entre 1986 e 2008, raptou 66 mil crianças para servirem como combatentes mirins ou escravos sexuais, e causou o exílio de 2 milhões de pessoas. O batismo dos soldados mirins era assassinar um dos pais, e ganhar sua própria Kalash.

As AKs botam no chinelo armas nucleares. Pela simples razão de que não são uma conjectura (aterradora), mas uma realidade corriqueira. O século XXI, apesar da recente invasão da Ucrânia e das bravatas de Vladimir Putin, não vai implodir no cogumelo atômico. Será a continuação da crônica apregoada desde o XX: a proliferação ad infinitum de guerras locais, étnicas, religiosas, sectárias, tribais, de confrontos higienicamente encapsulados, de proxy wars, de embates de “nacionalismos de edícula” – solo propício para se desovar o refugo de armas velhas e continuar a lucrar com novas.

Nos confrontos do século XXI, como do XX, o simples e acessível ganhará do caro e complicado. A arma ideal continua a ser a mais a simplória. Kalash, o mais democrático modo de matar. A quem interessa uma guerra nuclear de grandes proporções? Cliente morto não paga. E a reposição da clientela é crucial para amamentar a história, pois, como dizia o filósofo Hegel, “a guerra é a parteira da história”. A Kalash possui certificado de garantia para a escatologia hegeliana: sempre haverá clientes e o balanço contábil estará sempre no positivo.

Pode ser comprada em qualquer bazar no Paquistão, Somália, Congo e fartamente pela Web. Seu preço é exequível, mas varia. Essa flutuação é o melhor indicador de que o genocídio vai começar. Em tempos de calmaria, a AK é uma pechincha: 10 ou 15 dólares, ou pode ser trocada por um saco de milho. Quando a matança ganha folego, a lei da oferta e procura prospera, e ela se torna mais cara, mas ainda a mais barata do mundo. Lucros perpétuos só podem provir de guerras perpétuas – portanto, das guerras convencionais, que repõem uma clientela residual cativa. Quanto mais as guerras se reproduzirem em conflagrações pontuais, reprisando a devastação, tanto mais estará serenamente assegurado o ininterrupto lucro para os senhores das armas, governos, indústria e terceirizados que coabitam em promíscua emulação.

Um singelo exemplo desta simbiose feliz de interesses públicos e privados pode ser entrevisto na guerra do Iraque, na qual o então vice-presidente Dick Cheney (2001-2009), mal egresso de seu posto como CEO da Halliburton (1995-2000), contemplou a própria Halliburton (sem licitação, e da qual nem estava divorciado, pois manteve suas ações e dividendos), com o monopólio, sem licitação, de todos os contratos de reconstrução no Iraque. A Halliburton embolsou bilhões, e saiu do Iraque sem terminar uma única ponte de uma margem à outra do rio.

Mas abandonemos as esferas escarpadas dos intocáveis, aterrissando na cidadania da guerra como ela é. Caótica e imprevisível (Vladimir Putin não conquistaria a Ucrânia em “questão de dias”?) a guerra pode ser vencida pela milícia mais indisciplinada, desde que munida da fiel e fácil Kalash. Não interessa se o atirador tem ou não expertise. Nas guerras presentes e próximas, o segredo é que o combatente é tão dispensável quanto o alvo inimigo.

Na guerra de agora, que continua a ser (como no Vietnã), de homens contra homens, não de reatores nucleares contra a humanidade, a Kalash é uma vantagem competitiva. Cada tiro dela é menos preciso que de outros fuzis. Mas vale a quantidade, não a qualidade. Vale a Kalash giratória abatendo mais gente, e demandando mais Kalashs para abater os abatedores. O círculo virtuoso. Cliente morto, cliente posto.

Mais que democrática, a Kalash chega a ser igualitária. Não privilegia ideologias, facções, países, o matador A ou B. Kalash, modo de usar, habilita todos. Na gincana da matança, ela promove, paradoxalmente, a igualdade na morte: do pacato comerciante da Bielorrusia ao militar bielorrusso. Da dona de casa de Kiev ao soldado moscovita. Ao equivaler civis e militares, criminosos e terroristas, insurgentes e cidadãos que precisam se defender, ela iguala quem mata e quem morre, sussurrando que todos são igualmente dispensáveis.

A Kalash só não é igualitária na Park Avenue e endereços afins. De tão popular, ficou pop e cult. Um jantar politicamente correto da Park Avenue, com democratas ou republicanos, só se converterá em “the talk of the town” se for regado a Vodka marca Kalash (mais cara que a Stolichanaya Premium), se as mesas de canto do anfitrião forem decoradas por luminárias Kalash do renomado designer Philippe Starck (a base, estilizada, imita a arma), uma peça que poucos podem se dar ao luxo de comprar. E se a anfitriã tirar do porta-jóias, para inveja das convidadas, um modelo exclusivo, brincos (pendentes de platina e nióbio) desenhados em formato de Kalash. Eles existem, sim, e podem ser encontrados em seletas ONGs humanitárias. Mas o preço não é para qualquer um.

*Marilia Pacheco Fiorillo é professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). Autora, entre outros livros, de O Deus exilado: breve história de uma heresia (Civilização Brasileira).

Notas

[i] Weaponomics: The Global Market For Assault Rifles. Phillip Killicoat, Department of Economics, Oxford University, 2007.

[ii] Amnesty International e Oxfam, ‘Control Arms Briefing Notes’, 2006

[iii] Weaponomics: The Global Market For Assault Rifles. Phillip Killicoat, Department of Economics, Oxford University, 2007.

[iv] http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx