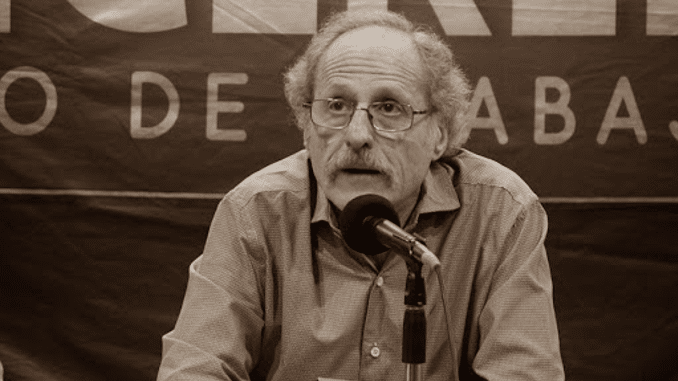

Por EMILIO CAFASSI*

O vácuo deixado pela política tradicional é preenchido por um eco: um projeto de poder que não convence com ideias, mas ressoa o ódio e capitaliza o desencanto até que a servidão pareça uma escolha

A segunda-feira após as eleições argentinas amanheceu com um pesado silêncio. O resultado não só surpreendeu a mídia e os institutos de pesquisa, como também abalou as frágeis certezas sobre a hegemonia do país. Contra todas as expectativas, o governo de Javier Milei – consumido por suas próprias medidas de austeridade, sustentado por um dólar que já não era símbolo, mas dogma – emergiu fortalecido.

A política, mais uma vez, curvou-se ao absurdo, e o absurdo, mais uma vez, apresentou-se como o destino da nação. O coletivo da revista Crisis invocou com propriedade a análise do filósofo León Rozitchner sobre a guerra como um “delírio coletivo” que leva um povo a acompanhar sua própria destruição com a coerência de um sonho. Essa categoria se configura mais uma vez: a vitória libertária é a apoteose de um país que comete suicídio acreditando em sua salvação.

O dia seguinte ao silêncio

Nesta Argentina que fez da crise um modo de vida, Javier Milei transformou o colapso em fé. A austeridade deixou de ser uma imposição e tornou-se um ritual: a escassez, uma virtude; o sofrimento, uma promessa. O presidente chama esse empobrecimento do presente em nome de um futuro de abundância neoliberal de “liberdade intertemporal”. É a velha moral do sacrifício: uma teologia econômica que troca a justiça social pela salvação adiada, onde a pobreza se torna uma virtude e a obediência é valorizada. É o velho slogan da teoria do gotejamento com uma nova roupagem.

A economia, supervisionada pelo Departamento do Tesouro e aplaudida pelos mercados, respira oxigênio emprestado. O “respirador americano” que mantém à tona um governo que nada produz além de disciplina é também uma metáfora para a nova ordem: um país que não mais administra seu destino, mas sim sua submissão.

Em nome do futuro, o presente é vendido; em nome da liberdade, os direitos são hipotecados; em nome da ordem, a servidão voluntária é celebrada. A democracia vota, mas representa cada vez menos: legitima o mandato do capital e sanciona a impotência da política.

Talvez o segredo desta vitória não resida na astúcia libertária, mas no abandono dos demais. A esquerda formalizada grita numa língua que ninguém mais ouve; o peronismo luta pelos resquícios do seu mito; o centro político, no seu zelo pela moderação, acabou por parecer cúmplice do colapso.

Entretanto, uma juventude despossuída – sem casa, desempregada e sem futuro – abraça o discurso empreendedor como uma tábua de salvação, acreditando que a autonomia pode ser comprada com a mesma moeda que os escraviza. Não há surpresa sem responsabilidade: Javier Milei triunfou porque uma parcela significativa da sociedade sonhou que isso fosse possível; o desespero também vota.

Em seu perspicaz livro Para onde vai a democracia?, o escritor argentino Carlos Brocato define legitimidade como a crença socialmente significativa de que – apesar de suas possíveis limitações e deficiências – as instituições políticas existentes são melhores do que quaisquer outras que poderiam ter sido estabelecidas.

Em contrapartida, a eficácia é definida como a gestão de um governo cujas políticas públicas melhoram as condições socioeconômicas da população e/ou implementam respostas positivas às expectativas de melhoria nas condições de vida concretas de todos os setores e classes sociais. “As urnas não mentem, mas às vezes permanecem silenciosas”, enfatiza o sociólogo Eduardo Fidanza no jornal Perfil.

A vitória libertária não foi apenas um ato eleitoral: foi a consolidação de uma legitimidade sem representação, de uma suposta democracia que sobrevive na forma enquanto se esvazia de significado. A legitimidade pertence à esfera eleitoral; a representação, à social; e é precisamente aí, nessa distância entre o voto e a voz, que reside o novo poder.

O sufrágio, que outrora personificava a esperança de uma parcela dos oprimidos, tornou-se agora um gesto defensivo contra o abismo. As pessoas votam não por apoio, mas por repulsa; não por projetos, mas por cansaço. A maioria não acredita na promessa de liberdade, mas também não encontra outra linguagem para expressar seu descontentamento.

Um voto em Javier Milei é um grito disfarçado de aplauso. Assim, o descontentamento – que antes impulsionava a transformação – tornou-se a matéria-prima do conservadorismo e da degradação. A raiva social é privatizada: já não busca mudar o mundo, mas garantir uma parte dos escombros resultantes do colapso.

A representação política, sempre estruturalmente limitada pela autonomia do representante e pela irresponsabilidade legal, aprofunda-se a ponto de se tornar um aparato enferrujado. Os partidos tradicionais administram as ruínas de sua própria narrativa: o peronismo, um verbo transformado em substantivo; a esquerda, gramática sem substância. Nesse vácuo, a extrema-direita irrompe como um eco: não propõe, mas ressoa. Sua eficácia é emocional, não racional, e se mistura ao clamor do espetáculo.

A palavra quebrada e o eco do ódio

María Esperanza Casullo, escrevendo no Le Monde Diplomatique, descreve uma “direita social linha-dura” que, pela primeira vez na Argentina, está ganhando substância organizacional e terreno fértil. Não se trata apenas de um fenômeno eleitoral, mas de uma mudança cultural: a dissolução dos laços coletivos e a estetização do sucesso individual. O que antes era exploração agora é celebrado como mérito.

O capital não é mais invisível: agora tem um rosto, uma linguagem, uma narrativa e até mesmo uma estética. A figura do empresário substitui o trabalhador; a emancipação não é mais concebida como solidariedade, mas como desenraizamento. A direita social não precisa convencer: oferece simplesmente uma ilusão de autonomia. Seus eleitores não são ideológicos, são emocionais.

Não acreditam em Javier Milei, acreditam em si mesmos refletidos nele: um espelho onde a precariedade se disfarça de liberdade. Esse é o seu poder: não prega a ordem, mas o movimento; não impõe uma verdade, mas um desejo. Nesse território em constante transformação, os antigos símbolos do progressismo – justiça, igualdade, o Estado – parecem envelhecidos, desprovidos de grandeza épica, incapazes de inspirar qualquer coisa além de nostalgia.

A linguagem, exausta, faz com que o poder se desfaça de suas funções. O discurso político, saturado de promessas, já não representa, mas sim irrita. Nesse ruído, floresce a simplificação libertária: a democracia, outrora uma conversa coral, é hoje um diálogo fragmentado entre o clamor do mercado e o silêncio do povo.

Como em todas as eras de declínio da linguagem, os slogans substituem as ideias, e a literalidade triunfa sobre a metáfora. “A elite jamais retornará” não é um slogan, é uma maldição. E toda maldição tem sua fonte de fé: uma mistura de ressentimento e esperança, de cálculo e fé cega. O resultado é uma política que não mais comunica, mas hipnotiza; uma democracia que não mais representa, mas apenas repete; uma sociedade que não mais debate, mas simplesmente reage.

O triunfo libertário normaliza um clima emocional neofascista. O psicanalista Enrique Carpintero o define como “liberalismo do medo”: competição em vez de solidariedade, o outro como ameaça. Uniformes são desnecessários: bastam os algoritmos do ódio e da precariedade moralizada. Javier Milei personifica um fascismo financeiro desprovido de narrativas épicas ou coletividade, onde cada indivíduo se vê como um negócio e cada relação como uma ameaça. A ruptura dos laços sociais torna-se um valor político.

A máquina digital do mileismo oferece a versão tecnológica dessa pedagogia do ódio. Isso ficou evidente na operação contra o economista Emmanuel Álvarez Agis, cujas declarações foram editadas e distorcidas pelo ecossistema libertário das redes sociais. Influenciadores, bots e até o próprio presidente transformaram uma observação técnica em um anátema moral. O episódio mostrou como a desinformação deixou de ser acidental e se tornou um método: uma pedagogia da mentira amplificada pelo enxame algorítmico que destila o ressentimento em tempo real.

A filósofa Esther Díaz nos lembra que o fascismo não desapareceu: ele se transformou e se estetizou. No regime libertário, a misoginia, a crueldade e a humilhação pública se tornam espetáculo. A autora traça uma poderosa analogia com a Salomé de Strauss: o fascínio pela violência e pela punição como prazer estético.

Javier Milei, do púlpito, exerce um poder performático que mescla pregação religiosa e teatro da crueldade. Insultos substituem a argumentação, e ofensas substituem ideias. O prazer fascista reaparece em uma versão transmitida ao vivo: cada afronta ao “inimigo interno” – jornalista, professor, feminista ou pessoa pobre – funciona como um rito de purificação coletiva. A política se torna encenação, e a humilhação, uma forma de governo.

O credo do ajustamento e a tutela da desapropriação

O neofascismo de Javier Milei prospera no trauma social generalizado: um excesso de realidade que o indivíduo não consegue processar, um bombardeio sensorial que o impede de simbolizar o sofrimento. O neoliberalismo não apenas precifica o trabalho, como também a subjetividade. Sua pedagogia é o medo, sua retórica a competição, sua promessa a exclusão.

Spinoza já havia alertado para isso: os seres humanos podem amar sua própria servidão quando privados do reconhecimento do outro. Essa é a essência do projeto libertário: destruir a alteridade para tornar qualquer comunidade impossível. O fascismo do século XXI não constrói campos de concentração, mas bolhas de indiferença, muros invisíveis onde cada pessoa administra seu próprio confinamento, acreditando-se livre.

Por trás da epopeia libertária, encontra-se seu catecismo econômico. Onde a política se disfarça de cruzada moral, a economia se ergue como religião de Estado. Dogmas não são debatidos, são obedecidos: déficit zero, superávit fiscal, dólar forte, dívida perpétua. Cada variável se torna um mandamento, e cada ministro, um pregador da salvação pelo sofrimento através da contabilidade penitencial.

Até mesmo um jornalista como Carlos Pagni, escrevendo para o prestigiado jornal La Nación, um jornal isento de qualquer simpatia pela esquerda, acabou descrevendo essa liturgia: uma fé cega na austeridade. Javier Milei não governa, ele oficia; a austeridade é seu ritual diário e o sacrifício sua única política. Como todos os fundamentalismos, ele confunde ascetismo com destruição. Nessa teologia do mercado, o empobrecimento se torna uma virtude, a renúncia, liberdade, e o déficit zero, promessa de salvação contábil.

Nenhuma profecia libertária é local: o país vive sob tutela. A Casa Branca, o FMI e os fundos de investimento ditam penitências que chamam de reformas. A dívida não financia mais: ela disciplina. Cada dólar emprestado ensina obediência e nos lembra quem manda. O dólar não é moeda: é um totem que mede vidas, um metrônomo do terror. Dolarizar tarifas – de energia, moradia, pão – é como dolarizar o ar: transformar a dependência em um sistema e a miséria em paisagem.

Nesse cenário, o Ministro Sturzenegger surge como um pastor da desapropriação. Sua reforma trabalhista não moderniza: ela desmantela os laços coletivos. O trabalhador retorna à sua solidão original, negociando com um empregador divinizado. Isso não é economia: é a antropologia do isolamento. A desregulamentação é uma chantagem moral, onde o capital financeiro não conquista mais territórios, mas subjetividades. E quando a desapropriação se torna normalizada, a pobreza deixa de chocar: torna-se a paisagem.

O medo como fronteira e a memória como esperança

O aspecto mais revelador das eleições não foram os vencedores, mas os silêncios. O absentismo, mais do que uma estatística, é uma metáfora para um país em retrocesso: não por apatia, mas por cansaço; não por indiferença, mas por descrença. Esse corpo ausente protesta sem palavras, lembrando à política a sua impotência.

O voto em branco e inválido prolonga essa atitude dentro do ritual democrático. É o gesto de quem vai às urnas para expressar seu próprio silêncio, a inscrição escrita de uma negação. Não é desinteresse: é uma intervenção simbólica, uma forma de lembrar ao sistema sua falta de representatividade. Seu crescimento acompanha o da desconfiança. Nos bairros mais afetados e entre as gerações mais jovens, esse voto é a expressão mais clara da vulnerabilidade política, da sensação de não ter mais para onde nutrir qualquer esperança.

É precisamente o sintoma da eleição – também de meio de mandato – que caracterizei em meu livro Olla a presión, como um prenúncio da revolta de 19 e 20 de dezembro de 2001, o maior levante popular da Argentina, que pôs fim ao governo de Fernando De la Rúa e de quatro sucessores.

Diante desse vácuo, a direita encontrou estabilidade. Desde a derrota de Mauricio Macri em 2019, um núcleo duro de 40% sobreviveu a todas as crises. Uma placa tectônica de medo que permanece inabalável mesmo quando tudo o mais treme. Não é uma coalizão, é uma constelação de medos. Fontevecchia, diretor do Perfil, e Pagni, mencionado anteriormente, concordam que esse voto não se baseia na fé, mas na aversão ao colapso: a defesa da ordem contra a incerteza, da austeridade contra a inflação, da mão pesada contra o caos.

É o voto do medo disfarçado de realismo, aquele que prefere o chicote familiar à dureza da emancipação. Nessa persistência dos 40% reside a vitória de Javier Milei: não como uma erupção repentina, mas como uma continuação do medo.

O indivíduo contemporâneo, exausto pela precariedade, busca um mestre que restaure o sentido de sua vida. A obediência torna-se uma fonte de alívio; o autoritarismo, uma forma de trégua. Essa é a pedagogia do neoliberalismo: transformar o cansaço em submissão, a vulnerabilidade em culto à ordem. O “cidadão livre” se rende à promessa de que alguém decidirá por ele e se mostra grato pela corrente que o protege da vertigem da reflexão.

Assim, o absenteísmo, os votos em branco e os votos conservadores formam uma gramática do medo. Uma linguagem silenciosa que traduz a desconfiança generalizada em um projeto. O triunfo libertário, mais do que uma afirmação ideológica, parece ser um efeito desse ceticismo generalizado: a vitória de um discurso que capitaliza sobre o desespero. O país votou, em grande medida, contra o seu próprio desencanto. E esse paradoxo – o de um povo que protesta elegendo aqueles que o desprezam –é a ferida mais profunda desta era.

O economista Claudio Katz observa que o triunfo libertário se explica tanto pelo medo do colapso quanto pelo desejo de punição. A economia do terror substitui a do bem-estar: a governança se baseia em índices, mas o controle é alcançado através do pânico. O medo do dólar, da inflação, do desemprego ou do controle estatal não é mais um efeito colateral; é o combustível político do sistema. Nessa nova ordem, as pessoas não esperam milagres: esperam não ser devoradas.

A esperança é substituída pelo instinto de sobrevivência, e a política, pelo cálculo do dano. O ajustamento, portanto, não apenas empobrece: ele educa. Ensina a resistência, o silêncio e a desconfiança em relação aos outros. O neofascismo moral encontra, assim, seu motor econômico perfeito: uma população temerosa, endividada e obediente, convencida de que a liberdade consiste em suportar melhor a servidão.

Dessa confluência de medo e descrença emerge uma atmosfera mais densa que o próprio resultado da eleição. O país parece ter votado não tanto por um projeto, mas por uma pausa, por um momento de suspensão diante do abismo. O sufrágio, seja em sua forma afirmativa ou em seu silêncio, tornou-se um ato de recuo: cada cidadão preso em seus próprios cálculos de sobrevivência, cada voto um refúgio mínimo contra as adversidades. Assim, instala-se um paradoxo moral: quanto mais fragmentada a sociedade, mais homogêneo o medo que a une.

A economia, transformada em uma teologia do sacrifício, e a política, reduzida à comercialização da resignação, convergem para um único mandato: suportar. Suportar a perda, a adaptação, a humilhação; suportar até mesmo a ideia de que nada pode mudar. Nesse clima de fadiga coletiva, o triunfo libertário assume um significado diferente: não como uma irrupção messiânica, mas como uma consagração da impotência. O povo, que antes era sujeito da história, agora se vê como paciente do mercado.

O desafio não é explicar por que Javier Milei venceu, mas por que deixamos de imaginar alternativas. Quando a esperança é removida da linguagem, só restam a obediência ou o silêncio. Desse mutismo, mais luto do que escolha, o epílogo pode começar. Toda religião precisa do seu inferno, e o de Javier Milei queima em números e balanços patrimoniais. Em seu altar, não são cordeiros que são sacrificados, mas direitos; a austeridade é confundida com redenção. A economia se tornou penitência coletiva: cada conta e cada salário queimam em honra ao deus do mercado.

Mas até as religiões mais cruéis envelhecem. E a fé, quando deixa de nutrir, apodrece. A Argentina libertária sobrevive graças a uma fé vazia: a fé do sacrifício sem promessa, da dor sem esperança, da ordem sem justiça. Não há redenção possível quando o carrasco se disfarça de salvador, nem salvação quando o sofrimento se torna rotina. A obediência econômica e a submissão política são, em sua essência, o mesmo gesto: o de um país que esquece que sua história começou na rebelião.

O fascismo de mercado e a teologia da austeridade compartilham uma raiz comum: a rejeição do outro. Ambos exigem uma sociedade desprovida de solidariedade, onde todos competem até a morte, convencidos de que perder menos é ganhar. Nessa lógica, a pobreza já não choca, o privilégio já não incomoda, a violência já não assusta. Mas, por baixo da superfície do medo, persiste um sussurro: a memória não pode ser alterada. Nem as ditaduras conseguiram erradicá-la por completo, nem os mercados conseguiram privatizá-la totalmente.

Talvez nessa fissura onde a dor é lembrada, não a esperança, mas a fúria crie raízes. Porque a história argentina não se curva: de tempos em tempos, ela se ergue e se reorganiza. Fez isso diante da fome, do desemprego, do exílio e do terrorismo de Estado.

E fará isso novamente quando o país se olhar no espelho de sua crueldade e entender que a liberdade não se implora, nem se delega a um palhaço: ela é delicadamente conquistada à força.

*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires. Autor, entre outros livros, de Olla a presion: Cacerolazos, piquetes y asambleas sobre fuego argentino (Libros del Rojas). [https://amzn.to/442vaxw]

Tradução: Artur Scavone.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A