Por ROMARIC GODIN*

Ascensão e queda dessa noção da moda, que é conservadora e fatalista de um lado, de outro emancipatória e ativa

O historiador Adam Tooze ressuscitou a noção de “policrise”, que se tornou um tema favorito das elites políticas e econômicas mundiais. Consideramos, abaixo, a ascensão e queda dessa noção da moda.

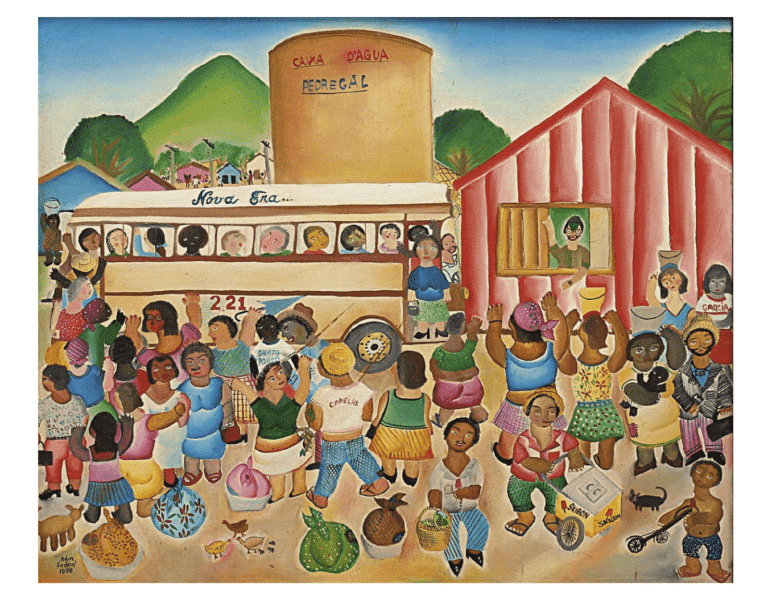

Bruno Le Maire, Ministro das Finanças de França desde 2017, não é um escritor prolixo. Mas, nas horas vagas, ele também é profeta. No outono de 2021, quando apresentou a Lei das Finanças de 2022, disse aos deputados que o seu orçamento era a primeira pedra de uma “grande década de crescimento sustentável”. Foi um momento de otimismo: a economia global parecia estar se recuperando rapidamente da crise sanitária. Os comentários de Le Maire ilustram a euforia generalizada que aflorou nos círculos empresariais e entre os principais economistas após a superação da crise sanitária.

No dia 1º de janeiro de 2021, quando as feridas da Covid ainda estavam abertas, um dos principais colunistas do Financial Times, jornal da City de Londres, Martin Sandbu, abriu o ano novo de então com um texto intitulado: “Adeus 2020, ano do vírus; olá ‘loucos anos vinte’.” O termo final da alocução (…) refere-se à década de 1920, que, pelo menos nos Estados Unidos, foi um período de forte crescimento e de nascimento da sociedade de consumo. A posição de Martin Sandbu parecia simples. Os consumidores, tentando esquecer a crise sanitária, tal como um século antes tinham tentado esquecer os horrores da guerra, embarcaram num frenesi de gastos, colocando a economia num círculo virtuoso, ou seja, “na maior prosperidade num século”.

Essa ideia terá, pois, um grande sucesso em 2021. É compreensível. Desde meados da década de 1970, e ainda mais desde a grande crise financeira de 2008, o capitalismo parece atolado num processo de enfraquecimento sem fim, que combina um abrandamento estrutural do crescimento, turbulência financeira e tensões em torno da dívida pública e privada. O regresso esperado a uma fase de crescimento forte e partilhado parece conduzir a uma fase de estabilização política e social do capitalismo.

A nova palavra da moda

Mas dois anos seguintes, a atmosfera mudou. A inflação regressou à maioria das economias, ultrapassando os 10% em alguns países ocidentais pela primeira vez em quarenta anos. A tendência inflacionária começou em meados de 2021 e acelerou com a invasão russa da Ucrânia no ano seguinte, o que mais uma vez mergulhou o mundo na ameaça de uma guerra total. Os salários reais começaram a cair e o crescimento se reduziu enquanto as catástrofes ecológicas entram em aceleração.

Foi assim que o otimismo do início de 2021 acabou. Já não estamos falando mais dos estrondosos anos 20, mas de uma nova fase da crise, mais complexa, mais geral e mais profunda. Em 1º de janeiro de 2023, dois anos após a coluna de Martin Sandbu, o mesmo Financial Times definiu o ano que se iniciava com uma palavra: “policrise”. Esta palavra tornou-se a nova palavra da moda, a palavra privilegiada que todos nos círculos econômicos e políticos passaram a adotar. Poucas semanas depois, tornou-se o tema de abertura do debate no famoso fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial.

De onde vem a palavra? O termo foi recuperado pelo historiador britânico Adam Tooze no final de 2021 e se generalizou após o início da guerra na Ucrânia. Tornando-se uma verdadeira estrela entre as elites intelectuais do mundo anglo-saxão nos últimos anos, este professor da Universidade de Yale, de 56 anos, sempre tentou pintar quadros históricos complexos, como no seu livro de 2014 sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial: The deluge.

Nos últimos anos, porém, a sua ambição tem sido tornar-se um “historiador do presente”. Depois do seu livro seminal sobre a crise financeira publicado em 2018, que o consagrou como uma autoridade mundial no assunto, no final de 2021 publicou outro sobre a crise sanitária, Shutdown, no qual defendeu que a pandemia de Covid mudou o paradigma dominante e que isso poderia levar a uma economia mais próspera. O seu vaticínio não está longe das ideias apresentadas por Martin Sandbu.

Mas o historiador do presente caiu na armadilha dos acontecimentos. Quando seu último livro foi publicado, o mundo estava passando por convulsões novas e imprevisíveis. Adam Tooze começou então a usar o conceito de “policrise” em seu blogue amplamente lido, antes de popularizá-lo em outubro de 2022 em um artigo do Financial Times intitulado “Bem-vindo ao mundo da policrise”.

O historiador explica o termo: “Na policrise, os choques são díspares, mas interagem entre si, de modo que o todo se afigura maior do que a soma das partes”. É como se os acontecimentos caóticos se multiplicassem e se reforçassem até culminarem numa forma de desestabilização geral do sistema (econômico, financeiro, institucional, ecológico etc.). “O que torna as crises dos últimos quinze anos tão desarmantes é que já não parece plausível apontar para uma causa única e, consequentemente, uma solução única”, diz Adam Tooze.

Pior ainda, as soluções para certos aspectos da policrise estão gerando novas crises. “Quanto mais enfrentamos [a crise], mais e mais aumentam as tensões”, resume o historiador. Terrível decepção, então, para aqueles que pensavam que a crise sanitária, e intervenção pública massiva que suscitou, inauguraria uma nova era de prosperidade. Embora esta solução tenha evitado o colapso da economia, lançou as bases para uma onda de inflação ao exacerbar as fraquezas da oferta na esfera da produção. Isto desestabilizou a ordem econômica dos últimos quarenta anos, baseada numa inflação baixa e em taxas de juro baixas; eis que dois choques fortes caracterizados, segundo os economistas, como “externalidade” negativas – está-se falando do conflito na Ucrânia e da crise ecológica –, tornaram a crise ainda mais difícil gerenciar.

Um conceito de Edgar Morin

Esta noção de policrise não é nova. Como aponta Adam Tooze, ela foi retirada de textos do pensador francês da complexidade, Edgar Morin. Ele o empregou na década de 70 como uma forma de levar em conta a questão ecológica. Ele lhe deu uma forma definitiva em seu livro Terre-Patrie, de 1993.

Edgar Morin define a policrise como uma situação em que “crises interligadas e sobrepostas” assumem a forma de um “complexo interdependente de problemas, antagonismos, crises e processos incontroláveis” que formam “a crise geral do planeta”. Esta visão é muito diferente daquilo que se conhece em economia como “crise sistêmica”, ou seja, uma crise que desestabiliza todo um sistema, mas cujo ponto de partida é um choque único e identificável. Neste último caso, a espiral da crise pode ser interrompida se o contágio puder ser contido. Esta é a lógica que rege a gestão de crises desde 2008, à qual falta sucesso.

Por outro lado, numa crise múltipla, este tipo de contenção não é possível, porque a crise faz parte de uma cadeia de acontecimentos tão complexa que é impossível pará-la. Ainda mais, como já dissemos, porque as soluções propostas dão origem a novos problemas que espalham para outras áreas por meio de contágio. O mundo sujeito à policrise não é estático, está vivo: a sua crise modifica o ambiente, e o ambiente modifica os termos da crise.

Embora não tenha sido descrita como uma policrise naquela altura, a crise financeira de 2008 ilustra como as “soluções” podem tornar-se “problemas”. Esta crise desencadeou um investimento excessivo na China que salvou a economia global do desastre, mas levou à superprodução de aço e de concreto, em particular, o que agravou a crise climática. Ao mesmo tempo, esta recuperação chinesa provocou uma reação nos Estados Unidos, levando Donald Trump ao poder, mas também uma crise de superprodução da qual a China só conseguiu escapar à custa de uma bolha imobiliária que rebentou em 2021… Cada solução abriu uma nova crise, causando desestabilização global.

O pensamento complexo desenvolveu-se muito no mundo anglo-saxão nas décadas de 2000 e 2010, especialmente no campo da história. Sem usar o termo “policrise “, tem estado no centro das controvérsias sobre um acontecimento antigo, mas bem intrigante: o final da Idade do Bronze que ocorreu no término do século XIII a.C. Um complexo civilizacional muito complexo em torno do Mediterrâneo oriental ruiu, ou melhor, desintegrou-se ao longo de várias décadas, causando o desaparecimento do império hitita e da civilização micênica, mas também desestabilizando toda a região durante vários séculos.

Houve muitas tentativas de explicar a situação, algumas citando a tradicional invasão dos “povos do mar” do oeste ou do norte, que destruiu a civilização mediterrânica, enquanto outras citaram causas puramente econômicas, sociais ou ambientais. Mas aos poucos outra ideia começou a prevalecer, a de era um complexo e, por isso, vinha ser ao mesmo tempo instável.

As interações e interdependências adquiriram tal importância que o menor grão de areia poderia desestruturar tudo e causar um colapso geral, por meio de uma série de crises que se alimentavam umas às outras. “Quanto mais complexo for um sistema, maior será a probabilidade de ele entrar em colapso”, resume o historiador Brandon Drake. A partir daí, sismos, crises climáticas, agitação social, revoltas e invasões sucederam-se sem coerência, acelerando o processo de desestabilização e acabando por abalar a coesão geral da civilização mediterrânica da Idade do Bronze.

Em seu livro sobre o tema O ano em que a civilização entrou em colapso, o antropólogo Eric Cline resume o interesse desta teoria da complexidade aplicada a este acontecimento histórico singular: “Adotamos a teoria da complexidade, porque ela nos permite visualizar uma progressão não linear, contemplando uma série de fatores – e não apenas um fator único. Ela tem vantagens tanto para explicar o colapso ocorrido no final da Idade do Bronze Final quanto para propor uma forma de continuar a estudá-lo.”

Esta hipótese continua a ser discutida por muitos historiadores, mas não podemos deixar de relacioná-la com a situação atual e com a análise de Adam Tooze. As crises multiplicam-se, sucedem-se e sustentam-se mutuamente, sem que seja identificada qualquer ligação global coerente entre elas. O aumento da inflação, a crise sanitária, o aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos, a guerra russo-ucraniana e a catástrofe ecológica são crises autônomas que certamente se autoperpetuam, mas não são o resultado de uma perturbação exemplar que se generaliza.

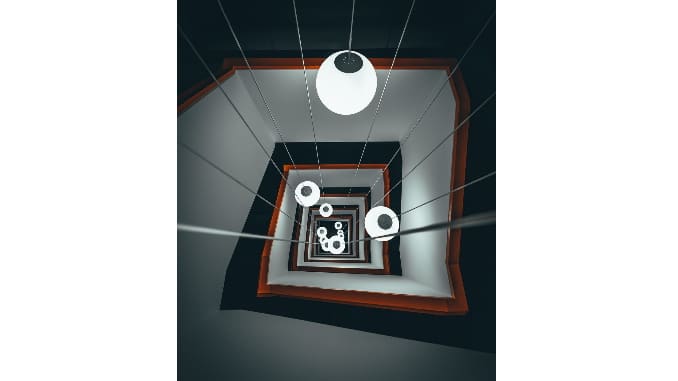

Como se sabe, Adam Tooze resume tudo em um diagrama que lista essas interdependências. Causas e consequências, crises e reações se cruzam para criar riscos. Desta forma, o historiador pode desenvolver uma espécie de “matriz” da crise, indicando as áreas susceptíveis de se deteriorarem, aquelas que podem diminuir e aquelas cujo desfecho permanece incerto.

De acordo com este esquema, a crise atual não é uma crise sistêmica. São múltiplas as perturbações de diversas origens, não apenas econômicas, que estão conduzindo, através da procura de soluções específicas, a uma desestabilização do todo. Ao contrário da crise de 1929, não há uma recessão repentina, mas sim polos de resistência, como o emprego e alguns serviços, e polos de depressão, como a indústria e o consumo. Mas a crise não é menos geral e profunda porque parece imprevisível e incontrolável. Tudo isto se parece muito com a trajetória “não linear” de crise que alguns invocaram para explicar o fim da Idade do Bronze.

Surge então inevitavelmente a questão: como responder, em tal hipótese, a este tipo de desestabilização complexa? Quais são as consequências do pensamento de policrise para a ação política e econômica?

O esgotamento dos tratamentos neoliberais

Em 15 de maio de 2023, Robert Lucas, o economista que ganhou o prêmio do Banco da Suécia em homenagem a Alfred Nobel, em 1995, morreu sob grande indiferença dos principais meios de comunicação de língua inglesa. No entanto, este homem foi um dos criadores de uma peça da síntese intelectual que fundou o neoliberalismo com a sua teoria das “expectativas racionais”, apresentada em 1972.

A ideia é simples: os agentes econômicos, desde que não sejam enganados, são capazes de reagir racionalmente aos acontecimentos econômicos. Parece agora possível propor um modelo fiável de funcionamento do mercado que permita evitar crises macroeconômicas. Foi isto que levou o vencedor do Prêmio Nobel a declarar que a questão da prevenção das crises estava resolvida em 2004.

Robert Lucas exerceu considerável influência na economia até meados dos anos 2000. Depois, sua estrela foi ofuscada e quase desapareceu. Quando ele morreu, em maio de 2023, foram necessários quase cinco dias para que o Financial Times e o New York Times publicassem aqueles obituários reduzidos habituais. A anedota é significativa. Na era da policrise, o pensamento de Robert Lucas tornou-se inoperante. Como poderiam os agentes formular “expectativas racionais” num contexto de múltiplas crises com efeitos tão imprevisíveis e aparentemente intransponíveis?

Na realidade, este beco sem saída é parte do problema. Com efeito, embora a influência intelectual de Robert Lucas tenha diminuído, embora ninguém possa propor seriamente a hipótese das “expectativas racionais”, as suas teorias continuam a estruturar a ciência econômica e as políticas públicas. Estas, de repente, parecem desorientadas neste período de policrise, mas os neoliberais neoclássicos, gênios apenas para si mesmos, se vangloriaram durante décadas que haviam atingido o limite do conhecimento econômico.

Na maior desordem desde 2020, todas as principais organizações internacionais estudam incansavelmente uma situação econômica que foge cada vez mais os seus modelos. Sem dúvida que sempre foi assim, mas a distância da realidade é agora cada vez maior. “Desde a pandemia de Covid-19, as bolas de cristal dos economistas tornaram-se opacas ao ponto da caricatura”, observou um editorial do Le Monde no final de maio de 2023.

Esta crescente ineficácia da ciência econômica está criando agora um novo perigo: o das políticas públicas causarem novas crises, precisamente porque se baseiam nesta ciência internamente falhada. Como os modelos não levam em conta a complexidade da crise, concede-se prioridade ao preenchimento das lacunas que criam novos focos perturbadores, agravando a policrise.

Foi o que aconteceu com a política de aperto monetário dos bancos centrais. Perante o aumento da inflação, os bancos centrais não tiveram alternativas senão agir, dados os modelos prevalecentes: a subida dos preços reduziu na mesma medida as taxas de juro reais, abrindo caminho ao risco de sobreaquecimento da economia e à espiral inflacionista. Mas o aumento das taxas nominais apenas criou outras tensões. Tanto é assim que Adam Tooze considera este endurecimento como o novo “coração da crise”.

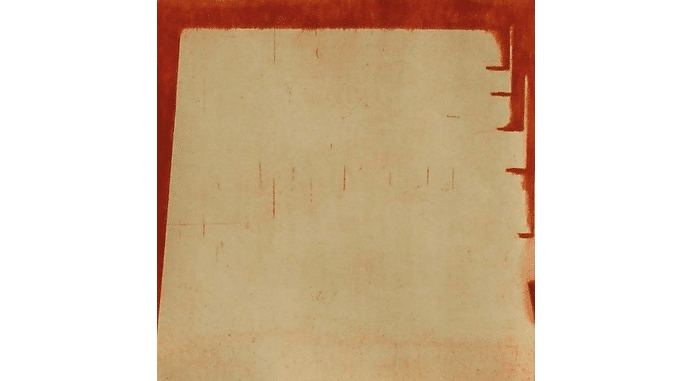

No contexto de uma policrise, a gestão global não só é impossível, mas também contraproducente. Neste quadro, os agentes são obrigados a suportar a crise e a estratégia a seguir consiste apenas em minimizar os seus efeitos. Não é possível parar o movimento e nem mesmo controlá-lo.

Como Adam Tooze concluiu no seu artigo de outubro de 2022 no Financial Times: “se a sua vida já foi perturbada, está na hora de agir em conjunto. A nossa corda bamba sem fim tornar-se-á cada vez mais precária e angustiante.”

Uma falsa solução: resiliência

A história, portanto, está agora caindo sobre pessoas impotentes para controlar os seus eventos. Assim, a lógica da policrise lembra a lógica dos conservadores clássicos, que acreditavam que a história é uma força que as pessoas não podem controlar e que, portanto, devem suportá-la.

A única resposta possível seria a “resiliência”, outro conceito em voga que é irmão gêmeo da policrise. Este termo já entrou no vocabulário tecnocrático: depois da crise sanitária, o plano de apoio europeu é oficialmente denominado “plano de recuperação e resiliência”.

Resiliência é a capacidade de resistir às crises, de suportar os eventos da história e sair dela da melhor forma possível. Neste contexto, o papel das políticas públicas beira a impotência. Devemos desistir de tentar superar as crises, de controlá-las, porque isso pode causar novas crises. Resta reforçar a resiliência, ou seja, a capacidade de absorver choques. A policrise dá origem a uma política do mal menor.

Mas esta ideia de resiliência também dá um reforço à lógica de competição. Diante de crises que não podemos controlar, temos que tentar se superar nos embates da vida. Isto é tão verdadeiro para os Estados como para os indivíduos. Pode haver um aspecto coletivo na resiliência, mas acima de tudo há uma lógica individualista.

Assim, é fácil compreender o entusiasmo de certos meios empresariais e a comoção que se gerou em torno da noção de policrise, tanto antes como depois de Davos. No seu relatório sobre riscos globais publicado em 9 de março de 2023, a Zurich Seguros viu “boas notícias por trás da policrise”. E a boa notícia é justamente que existem profissionais de “gestão de risco” em quem todos deveriam confiar para aumentar a sua resiliência.

Existem até maneiras de ganhar dinheiro com esse caos. O presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Werner Hoyer, que também foi um dos protagonistas da crise grega no início de 2010, afirmou com serenidade que “a policrise é também uma poli-oportunidade de investimento”. Portanto, o Fórum Econômico Mundial só poderia celebrar tal conceito e elaborar o seu próprio diagrama de “riscos interligados” para ajudar as pessoas a investir e a se proteger da melhor forma possível.

Embora os agentes econômicos já não disponham mais do luxo das “expectativas racionais” de Robert Lucas, agora eles já podem adoptar uma postura oportunista para fazer melhor do que os seus vizinhos. Do ponto de vista social, a continuação de tal processo parece dar um interesse renovado à visão de Friedrich Hayek.

Ao contrário dos neoclássicos dos quais Robert Lucas descendia, Friedrich Hayek acreditava que os agentes eram incapazes de compreender a complexidade das situações econômicas e sociais. Por esta razão, juntamente com Ludwig von Mises, opôs-se ao planeamento socialista das décadas de 1930 e 1940.

A ideia de Friedrich Hayek é simples: se o conhecimento está sempre fragmentado, o Estado não só é incapaz de uma gestão ótima: ele próprio se torna um elemento perturbador. A única forma de coordenação possível é, portanto, o confronto dos interesses individuais no mercado, o que dá origem a uma “ordem espontânea”, em que único equilíbrio é capaz de satisfazer a todos.

Procurando um equilíbrio “menos pior”, por assim dizer, podemos ver a ligação com a policrise: a incerteza fundamental sobre a situação leva a estratégias individuais oportunistas, apresentadas como as únicas verdadeiramente eficazes em tais casos. Essas estratégias têm um lugar ideal: o mercado livre.

É claro que esta não é explicitamente a posição de Adam Tooze e, como argumenta Edgar Morin, um projeto de solidariedade coletiva pode ser construído para enfrentar a policrise. O fato é que a base da teoria da policrise é conservadora. E no contexto da desintegração do paradigma neoliberal, em que o Estado deveria apoiar o desenvolvimento dos mercados, a hipótese da policrise poderia muito bem reavivar a opção de um radicalismo libertário individualista e nacionalista.

Uma crise sem causa?

À primeira vista, então, a noção de policrise parece adequar-se ao mundo que nos rodeia. Mas ele é bem problemático. Uma comparação com o final da Idade do Bronze evidencia isso. Como aponta Eric Cline, se a teoria da complexidade aparentemente oferece uma explicação adequada para o colapso desta civilização, é também porque o nosso conhecimento do período é fragmentário e incompleto.

Nessa perspectiva, invocar a “complexidade” parece ser, de fato, uma solução fácil, uma forma de esconder os limites da nossa reflexão sobre a realidade, quer porque o nosso conhecimento é limitado, como no caso da Idade do Bronze, quer porque se está diante de um quadro que não permite clareza em nossa compreensão da realidade.

Há outra objeção importante à hipótese de Adam Tooze: se os sistemas humanos se tornam mais complexos ao longo da história, porque é que as policrises não são sistemáticas? Por que é que a complexidade leva à desestabilização geral em determinados momentos e não noutros? A noção de policrise não responde a esta questão, o que levanta questões sobre a sua relevância. Se a complexidade nem sempre é sinônimo de crise, pode ser porque o próprio quadro em que esta complexidade é exercida e organizada está em crise.

Adam Tooze considera que a noção de policrise permite acabar com os “monismos”, permitindo que se possa emancipar das explicações monocausais. Aponta especialmente para o marxismo e, em menor grau, para esquemas neoclássicos. Mas também neste caso poderíamos tentar seguir o caminho mais fácil, contentando-nos com uma “fenomenologia” da crise: identificamos os choques, notamos as ligações entre eles, mas desistimos de tentar compreender como e o porquê da perturbação, por que ela aparece num determinado momento da história.

Capitalismo em crise

Assim, portanto, contentamo-nos com a superfície dos acontecimentos e limitamo-nos a tentar encontrar uma forma de evitar ou superar as suas consequências com a ajuda de seguradoras ou gestores de risco. Isto é também o que Adam Tooze faz no seu blog: uma entrada é dedicada a cada faceta da policrise que supostamente demonstra a sua complexidade, mas qualquer outra análise global é descartada.

Tal visão torna-se então quase tautológica: é porque nos recusamos a compreender a dinâmica global – ou não o fazemos – que teorizamos a sua ausência em nome da complexidade. Então é impossível compreender o que move o todo. No final, a noção de policrise equivale a esconder uma hipótese central: que as múltiplas crises atuais estão todas ligadas à incapacidade do sistema capitalista de cumprir as suas funções históricas. Ao falar de uma crise sem causa única, evitamos levantar a questão do esgotamento do próprio capitalismo. Esta é sem dúvida uma das razões do sucesso da noção de policrise em Davos e noutros lugares.

Mas há um fato óbvio que deve ser lembrado: o capitalismo já não é apenas outra forma de gestão econômica. É agora o único modo de funcionamento econômico e social em todo o planeta. A lógica de acumulação e produção de valor generalizou-se. Este monismo que Adam Tooze tanto detesta é, portanto, uma realidade objetiva. Seria, portanto, estranho se um sistema que determina o rendimento de quase todos os países e molda a existência humana não estivesse envolvido como sistema na gestação da crise atual.

Mas se este sistema em si está em crise, não pode ser uma crise isolada entre outras. Por que seria então uma crise no quadro em que ocorrem os outros fenômenos? É a esta hipótese que devemos recorrer se quisermos compreender a multiplicidade das crises e a sua profundidade.

Ao contrário do que sugere Adam Tooze, a existência deste tipo de causa “primária” não é contraditória com um estudo dos diversos e complexos aspectos da crise. É bem possível que a perturbação original assuma várias formas que são transmitidas através de ligações causais e dependências complexas. Mas não compreender tal enquadramento da presente crise é, na realidade, recusar compreendê-la.

A queda na produtividade

Portanto, temos de nos voltar para o capitalismo, que está inegavelmente em crise. O economista marxista Michael Roberts insiste no carácter “limitado” da noção de policrise “na medida em que esconde a base subjacente destas diferentes crises, os fracassos do capitalismo”.

E não são apenas os marxistas que veem as coisas desta forma. Num editorial publicado em 4 de maio de 2023, Olivier Passet, economista do canal econômico Xerfi Canal, falou da crise do capitalismo e de um “modo de produção e consumo que está esgotado”. O declínio constante dos ganhos de produtividade durante meio século é um dos principais sintomas desta crise. Contudo, nenhuma inovação, nem mesmo as revoluções digital e informática, foi capaz de inverter o fenômeno.

O problema da produtividade ocupou os economistas durante décadas, dando origem a debates muitas vezes inconclusivos. Mas a realidade é que o crescimento dos países avançados está em constante declínio, e o abrandamento dos ganhos de produtividade tem muito a ver com isso: as economias com menores ganhos de produtividade sofrem naturalmente pressões sobre a rentabilidade das empresas, ou seja, sobre a sua capacidade de criar valor.

Esta pressão dá origem a reações, ou “contratendências”. Desde a década de 1970, tem havido inúmeras reações deste tipo, desde a globalização e a financeirização até à pressão exercida sobre o trabalho pelas reformas neoliberais e pelo recurso massivo à dívida. O baixo equilíbrio de inflação em que se baseou a economia política após a crise de 2008 é um produto destas tendências contrárias, que contribuíram para limitar o impacto dos aumentos reduzidos da produtividade do trabalho.

Mas à medida que o movimento subjacente persistiu, estas tendências contrárias esgotaram-se e, por sua vez, provocaram novas crises que agora ameaçam o sistema. A financeirização, a globalização e a moderação salarial são, por sua vez, desafiadas pela crise de 2008, pela crise sanitária e pela emergência da inflação. As contratendências são urgentemente improvisadas, mas têm se mostrado inúteis: o sistema está desestabilizado, com óbvias consequências sociais, ambientais e geopolíticas.

Michael Roberts teorizou esta longa crise num livro de 2016 sob o termo “longa depressão”. Ele distingue entre “o que os economistas chamam de recessões […] e depressões”. As recessões são crises econômicas regulares que são rapidamente absorvidas por uma recuperação do nível da atividade. “As depressões são diferentes”, explica o economista inglês, “em vez de emergirem da depressão, as economias capitalistas permanecem deprimidas durante um período mais longo; observa-se, então, um crescimento da atividade, do investimento e do emprego mais baixo do que antes”.

Segundo Michael Roberts, 2008 marca assim o início da terceira depressão na história do capitalismo, depois das de 1873-1897 e 1929-1941. E nada parece capaz, no curto prazo, de tirar o capitalismo desta fase de ocaso. Michael Roberts vê uma “intensificação das contradições do modo de produção capitalista no século XXI”, com três componentes: econômica, ambiental e geopolítica.

A teoria do colapso

Este quadro não nega a complexidade da crise, a sua diversidade, ou mesmo o entrelaçamento das suas consequências para além da própria economia. Mas aponta o esgotamento, no quadro geral da atividade humana, do capitalismo. Esta luta agora para cumprir a sua função histórica: a criação de valor a partir de atividades produtivas. Esta reflexão ecoa naturalmente as de Karl Marx no Livro III de O capital, ampliadas pelo economista polaco Henryk Grossmann, em 1929.

Grossmann apontou o inevitável esgotamento do sistema capitalista devido à própria dinâmica da lei do valor, que leva ao aumento do “trabalho morto” (máquinas) em relação ao “trabalho vivo”, único produtor de valor. No seu modelo, o capitalismo estava preso na sua própria lógica de desenvolvimento, de tal modo que entraria numa crise subjacente permanente. Quanto mais o tempo for passando, mais o capitalismo tentará encontrar tendências contrárias.

Segundo Henryk Grossmann, este esgotamento conduz a um “colapso”, não inevitável e natural, mas sob a forma de uma “crise final” em que a luta de classes se desenrola à escala internacional. “Se estas tendências contrárias enfraquecem ou param, a tendência ao colapso é imposta e concretiza-se na forma absoluta de uma crise final”, escreveu ele.

A lógica de Henryk Grossmann é que o esgotamento do sistema levará à revolução. Mas o seu tradutor australiano, Rick Kuhn, salientou depois que este colapso “é contingente”. “Henryk Grossmann não propõe a ideia de que o capitalismo irá simplesmente entrar em colapso, mas, pelo contrário, será cada vez mais difícil para ele sair das suas crises porque a rentabilidade será cada vez mais baixa”, acrescenta Michael Roberts. Isto é precisamente o que está acontecendo na atual “depressão”.

Se a revolução não estiver na ordem do dia, o que resta é a crise de um sistema que recorre a todos os seus recursos para sobreviver: a guerra, a criação de dinheiro, o apoio público à economia privada, a precipitação tecnológica, a aceleração da devastação ecológica etc.

Mas é uma corrida para o fundo. Podemos imaginar uma recuperação da produtividade e da rentabilidade das empresas graças à inteligência artificial e à robotização, mas será que isto resolverá todas as tensões? Do ponto de vista ambiental é duvidoso, bem como do ponto de vista geopolítico.

É verdade que este quadro explicativo pode levar-nos a pensar que a crise sistêmica é unicamente de origem econômica. Robert Kurz, fundador da escola da “crítica do valor”, adopta uma abordagem diferente de Marx e propõe uma análise mais global da crise capitalista.

No seu livro seminal, O colapso da modernização, publicado em 1991, ele argumenta que existe uma crise generalizada no “sistema mundial de produção de mercadorias”.

No capítulo nono desse livro, ele narra as diversas facetas desta crise e seu caráter intransponível, pintando um quadro não muito diferente do quadro atual da “policrise”. Mas “a razão da crise é a mesma para todas as partes” deste sistema global, diz ele. Isto é o que ele chama de declínio histórico da “substancialidade abstrata do trabalho”.

Com o desenvolvimento das forças produtivas e o aumento contínuo da produtividade, o sistema de mercadorias perdeu a base sobre a qual funciona. Se antes o capitalismo era capaz de encontrar os recursos necessários para se perpetuar, superando barreira, agora isso já não é possível.

“Com este nível de produtividade qualitativamente novo, tornou-se impossível criar o espaço necessário para a acumulação real”, disse Kurz numa entrevista em 2010. Como o trabalho já não era capaz de produzir valor suficiente, era necessário encontrar soluções alternativas, mas todas elas falharam, até mesmo, em última análise, a confiança no Estado. Aqui encontramos uma das características dominantes do período: o recurso ao Estado como salvaguarda do sistema, que abre os capítulos político, social e geopolítico da policrise.

Já em 1991, Robert Kurz não tinha ilusões sobre o “estatismo do fim dos tempos que, através da violência do Estado, persistirá em manter a casca vazia da relação dinheiro-mercadoria, à custa de uma gestão brutal tendente ao terror, isto é, a autodestruição absoluta”. A partir daí, a “dinâmica da crise tomará sucessivamente conta não só de todos os setores da produção de mercadorias, mas também de todas as áreas da vida, que durante décadas se tornaram dependentes da expansão do crédito porque não conseguiam alimentar-se da produção real de excedentes de valor e sua redistribuição social”.

Robert Kurz certamente acredita que existem “esferas diferenciadas” da crise que têm uma lógica própria e estão organizadas a nível socioinstitucional e individual. Estas esferas são parcialmente autônomas. Algumas facetas de sua realidade podem escapar à crise de valor, mas todas elas são afetadas por esta perturbação.

Assim se desenrola a “policrise”, mas esta não pode ser compreendida independentemente da crise da “totalidade social”. A menos que nos limitemos a uma fenomenologia das diferentes esferas e nos recusemos a compreender o ponto de partida e o ponto comum destas perturbações.

A noção de policrise é, portanto, talvez mais superficial do que sugere a sua natureza que se remete à complexidade. Ao se limitar a afirmar que a complexidade é um fato irredutível da vida, quem a utiliza não compreende o funcionamento global das atividades humanas nem a lógica que lhes está subjacente. Tudo o que resta é uma simples observação que conduz a respostas que são, na melhor das hipóteses, defesas passivas e, na pior das hipóteses, oportunismo individual.

Em suma, a noção de policrise ignora a existência de um sistema global dominante que determina os aspectos mais gerais da vida humana: o sistema capitalista. Dado que nada escapa ao domínio das mercadorias, seria surpreendente se a crise das mercadorias fosse um mero epifenômeno de uma crise global.

Esta crise do sistema não significa – e este é o erro fundamental de Adam Tooze – que as perturbações que provoca não sejam complexas e difíceis de prever. Mas as muitas facetas desta crise são sintomas da incapacidade de funcionamento do sistema.

Compreender a policrise como a crise do próprio capitalismo significa que podemos prever soluções que ataquem a lógica do capitalismo e da mercadoria. É mais fácil falar do que fazer, sem dúvida. Neste sentido, as duas visões de Henryk Grossmann e Robert Kurz, por exemplo, são frontalmente opostas: a revolução clássica num caso, a crítica radical de todo o modo de vida ligado à mercadoria no outro.

O que está aqui em conflito são duas visões radicalmente diferentes: a visão metafísica e quietista da policrise, por um lado, e a visão materialista e histórica da superação do capitalismo, por outro. Na realidade, esta distinção trai a distinção entre duas leituras da história: uma conservadora e fatalista, a outra emancipatória e ativa. E é precisamente neste ponto que a noção de policrise se torna problemática.

*Romaric Godin é jornalista. Autor, entre outros livros, de La monnaie pourra-t-elle changer le monde. Vers une écologique et solidaire (10 x 18).

Tradução: Eleutério F. S. Prado.

Publicado originalmente no portal Sin permisso.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA