Por JOÃO PACE*

Comentário sobre o filme dirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta

O homem e a estrada

Se quisermos atribuir algum sentido ao percurso feito até aqui pelos filmes de Adirley Queirós, pensando sobretudo em seus longas, podemos talvez formulá-lo do seguinte modo: de A cidade é uma só? (2011) à mais recente correalização com Joana Pimenta, vai-se desenhando uma progressiva integração do elemento documentário ao ficcional, ou por outra, uma dissolução gradual do documento na ficção, que passa a preponderar. Naquele primeiro filme, ambas as faixas já estavam presentes, mas meio que colocadas uma ao lado da outra, os relatos sobre as remoções e os realocamentos que deram origem à Ceilândia justapostos à campanha improvisada de Dildu pelo Partido da Correria Nacional.

Depois, em Branco sai, preto fica (2014), um primeiro passo foi dado na unificação dos dois momentos, na medida em que recolher os testemunhos de Marquim e Sartana era a missão de Dimas Cravalanças, cuja viagem no tempo servia de contexto narrativo para o levantamento de provas e a investigação do ocorrido; mesmo assim, se por seu lado o recurso ao cinema de gênero e às convenções da ficção científica dava mais peso e generalidade à fantasia, a aparição crua dos materiais do processo mantinha alguma coisa daquela dualidade de início.

É com Era uma vez Brasília (2017) que a tendência para uma maior unificação se torna clara: desaparecem os relatos em separado e o registro do cotidiano das personagens não significa uma quebra na atmosfera sci-fi; é no interior dela, e só aí que o elemento documental existe.

A princípio, em Mato seco em chamas a discrição dos aspectos mais crassos dos filmes de gênero, ou ainda, uma certa atenuação do faz de conta parece desmentir esse sentido que a produção de Adirley vinha tomando. Entretanto, também aqui o relato e a reconstituição do passado só existem como parte das situações ficcionais; e também aqui há uma componente forte e “cinematográfica” de aventura e ação. As sequências que nos mostram os autos da prisão de Léa, com as imagens da papelada e a leitura de seu conteúdo, e que indicariam um retorno ao documentário sem apoio da imaginação, são na verdade mais uma prova a favor de nosso ponto.

Como disseram os próprios realizadores na ocasião de um debate de lançamento em São Paulo, se atentarmos bem esses autos se assemelham muito a storyboards, obedecem eles próprios a uma montagem, sugerem com sua setinhas e legendas um ordenamento para aquelas fotografias, aliás inconclusivas e pouco nítidas[i]. Se juntarmos a isso o fato de que Mato seco em chamas, como é da praxe de Adirley Queirós, foi gravado sem roteiro prévio e em meio a discussões e tomadas de decisão a quente, veremos uma curiosa inversão se completar: o filme parece querer se livrar de prevenções, resguardos e fórmulas feitas, ao passo que a própria realidade aspira à imagem pronta do cinema.

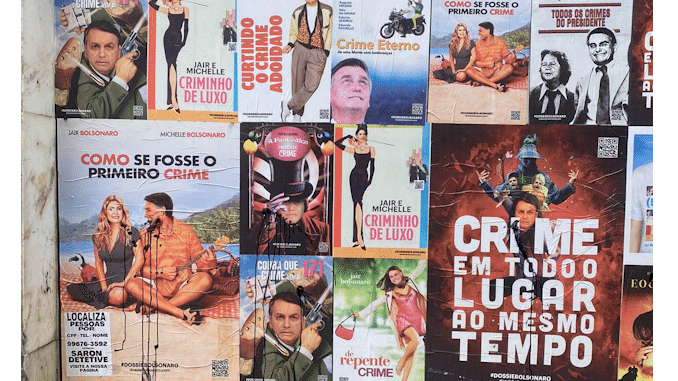

A mesma coisa para o longo trecho da celebração bolsonarista após a vitória eleitoral do capitão, um dos raríssimos planos-sequência de Mato seco, em que a câmera, apoiada num ponto fixo, move-se continuamente para a direita, dando uma impressão de panorama. Como testemunho daquela inversão, as pessoas modificam seu comportamento e encenam a festa diante da equipe de filmagem, e isso quando não estão se filmando com seus próprios celulares.

O que está sendo documentado, portanto, não é a realidade dita nua e crua, mas antes o processo de ficcionalização inerente à realidade, isto é, o ato pessoal e coletivo de criação de uma história e de uma identidade próprias – em suma, de um imaginário. Basta lembrar da recriação do jingle da Campanha de Erradicação de Invasões em A cidade é uma só? ou de Marquim refazendo musicalmente sua juventude no porão de sua casa, parecido com um bunker, em Branco sai. É uma tarefa declarada e deliberada de Adirley conferir ou restituir uma representação, uma auto-imagem para esse território, propósito este que poderíamos chamar, num sentido muito sui generis e sem preconceitos, de identitário[ii]: trata-se de dar figura a uma comunidade, contar sua história, incluir esse imaginário na “multiplicidade de novos atores que se validam pelo simples fato de existirem em recíproca diferença entre si”[iii].

Mas, de novo, não é o produto final ou a imagem asséptica e publicitária da periferia aquilo que o interessa, e sim o processo de formulação de uma nova imagem, suas contradições e ambiguidades, e evidentemente suas possibilidades políticas. Se não me engano, o registro dessa imaginação em ato é o que o realizador entende e propõe como uma etnografia da ficção.

É bom reforçar o quão presente é o passado nas produções que se guiam mais ou menos por essa concepção. Não se forma a identidade ou o imaginário de um território e da comunidade que vive nele sem a reconstituição de sua origem e de sua formação, ou ainda, para usar uma palavra mais frequente e gasta, de sua ancestralidade – e uma reconstituição carregada de afeto. Para usar as definições de Adirley, um filme interessa como e é sobretudo memória histórica. Tome-se como exemplo os diálogos mais longos de Mato seco em chamas, aqueles entre Léa e Chitara. Quando saíram à procura das atrizes para o longa, os correalizadores queriam trajetórias específicas de uma geração de mulheres, filhas das mães solteiras que ergueram o Sol Nascente[iv], para ouvir o que tinham a dizer.

Nos seus encontros, aquelas duas personagens desfiam rememorações do pai em comum, das mães diferentes, dos conflitos com a família, do crime, dos amores, dos filhos etc., e escutam Odair José; Léa gosta de lembrar das várias mulheres que teve na tranca e sonha comprar um puteiro, a começar pelo da Zuleide, que era o preferido de seu pai. Quando introduzida nos outros longas, a convenção de gênero reforça essa ida ao passado. “Leva eu, minha saudade”, diz a velha canção que o viajante intergaláctico WA põe para ouvir na sua nave de sucata em Era uma vez Brasília: pensando bem, o retorno dos agentes do futuro no tempo é um meio de estilizar a proposta desse cinema, a qual deste modo entra também como um tema.

Reatando com o que vínhamos dizendo no início, a tendência à diluição do documento na imaginação foi acompanhada de outra, à desaceleração do movimento da câmera e da narrativa. Cada novo filme de Adirley Queirós é mais longo que o anterior, as sequências vão se tornando mais compridas, e os planos fixos predominam. No debate sobre Mato seco em São Paulo, alguém no público enxergou nessa característica uma prova de rigor formal. A realizadora Joana Pimenta respondeu que, pelo contrário, como no caso não havia o roteiro como guia e a espontaneidade do processo era buscada, a câmera não poderia sair de antemão atrás de alguma coisa na cena.

O plano fixo, ao invés de ser uma preferência entre tantas possíveis, é na verdade, sempre nas palavras da diretora, a forma encontrada para se relacionar com as urgências cotidianas[v] que poderiam entrar em campo, para lidar com o espontâneo e o imprevisto; portanto, onde se supunha haver uma opção técnica há na verdade uma relação viva com a matéria filmada. Algo desse sentimento urgente aparece de hábito nas falas de Adirley. Ele costuma dizer que faz um filme sempre como se fosse o último, como quem diz foda-se, com um gesto quase niilista: “para tocar o terror”[vi]. Todavia, por um aparente paradoxo, essa mesma atitude não se traduz em maior agilidade na ação e no corte, mas num ritmo ralentado, estendido em planos pausados, que a alguns pareceu de uma morosidade desnecessária. Se é uma objeção válida ou não, parece mais importante reter essa convergência estranha e contraditória de urgência e imobilidade, de filme de ação e plano fixo, de aventura e circularidade, que reencontraremos mais adiante.

As próprias atrizes parecem sempre em compasso de espera, atentas, e fumam um cigarro atrás do outro, como fazem os confinados. Também noutras personagens de Adirley essa espera preenchida por uma atenção vigilante é recorrente: seja Marquim, seja Cravalanças, seja Sartana ou Chitara, eles sempre estão às voltas com aparelhos de rádio e escuta, com câmeras, como se fossem receber uma transmissão importante de alguém, ou tentassem interceptar o inimigo; como se, enfim, aguardassem um sinal.

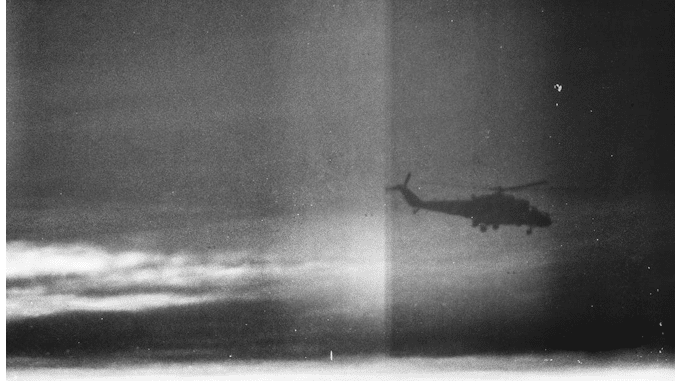

Fumando e trocando idéia em cima da laje do seu lote petroleiro, Léa e a irmã veem um ponto luminoso se movendo lentamente pelo amplo horizonte noturno da Ceilândia, suspeitam ser um drone, um helicóptero, finalmente supõem ser um disco voador, imaginam uma abdução, e Chitara diz que, na quebrada, tensa e ao mesmo tempo sussa, é pra desconfiar de tudo que é luz. Sinal de quê, então? Do inimigo ou de uma força intergaláctica, vinda de outro tempo? De ameaça ou de auxílio, e até quem sabe de salvação, inclusive religiosa? Fato é que esse estado imóvel e atento de quem observa o mundo à procura das anunciações de algo imprevisto corresponde rigorosamente àquela relação entretida pela câmera com as pessoas e os espaços que registra.

Novamente segundo o diretor: “Se tu bota uma câmera na rua [de uma periferia] e deixa a câmera aberta ali, tu prevê o futuro, eu acho. Qualquer câmera na rua de quebrada é previsão de futuro. Porque tudo vem antes: o desemprego vem antes, a dor vem antes, o encarceramento vem antes, o acusado de ser alienado vem antes, tudo. Então, tu bota uma câmera na rua e rapidinho você vê alguma coisa que está acontecendo e que a gente não viu ainda”.[vii]

Pelo que parece, ao contrário do que sempre acreditou a consciência progressista, não são os grandes centros do poder político e econômico que irradiarão seus modos de vida e sua feição para as periferias, mas estas é que profetizam sobre os descaminhos daqueles. Quando, em Era uma vez Brasília, seus companheiros de combate lhe perguntam como é o futuro e o lugar de onde vem, o agente WA responde: “é tipo isso aqui, igualzinho”.

Gambiarra e correria

Este mesmo curto-circuito entre a pobreza e o ultramoderno, ambos reunidos na precariedade e tornando-se quase indistintos pela mediação dela, pela sua marca impressa no conjunto da paisagem e dos objetos que a compõem, aparece variadamente no cinema de Adirley Queirós. Cravalanças é um agente terceirizado do Estado brasileiro, reclama do atraso nos pagamentos e das condições lastimáveis de trabalho[viii]; WA foi preso em seu lugar de origem por ter ocupado e negociado ilegalmente um lote, tendo sua pena comutada em serviços não-remunerados de reparação histórica (assim como os detentos são obrigados a servir na construção do novo presídio do Sol Nascente, em Mato seco).

Os exemplos não se esgotam com as personagens de ficção científica, nas quais aquela conjunção fica contudo mais óbvia. Há uma curiosa característica das personagens do presente da Ceilândia, que é a sua intimidade com a tecnologia e com processos técnicos complicados, que vão desde a fabricação de uma bomba até a montagem de um maquinário para extração e refino de petróleo. Diferente da imagem antiga da pobreza estanque e muda, difundida pelos cinejornais do século passado e de certo modo preservada no cinema novo, esta nova imagem mostra-a não alheia às últimas inovações do mundo, mas muito a par delas, ela é ruidosa e domina aparatos avançados; além disso, seu imaginário é transnacional (por exemplo, o hip hop).

Em lugar da velha privação, portanto, uma cenário coberto de máquinas, instrumentos, computadores, celulares, motocicletas, naves espaciais e assim por diante[ix] – mas tudo com aspecto meio quebrado, enferrujado, ou então improvisado a partir da sucata que se acumula nos descampados. Essa intimidade, como chamamos, entre personagens e tecnologia ganhou sua figura mais evidente em Marquim e Sartana, no fato de que em seus próprios corpos o orgânico e o inorgânico se tornam uma coisa só; o segundo deles, inclusive, fez dos conhecimentos adquiridos sobre próteses um trampo. E em Mato seco, são longos os planos que se detêm sobre os processos de armazenamento e distribuição feitos pelas Gasolineiras. Contribuem também para a atmosfera técnico-sucateada, em todos os filmes, os sons metálicos contínuos e incômodos, como os de um elevador para cadeirante ou de uma torre petrolífera.

Seja dentro da narrativa, seja a nível da própria produção, os objetos são frequentemente desviados de sua finalidade original[x]: os discos e gravações de Marquim são remixados para gerar uma arma de destruição em massa, as naves dos viajantes sci-fi foram montadas, em Branco sai, a partir de um contêiner, e o que parece ser um brinquedo de bufê infantil, em Era uma vez Brasília. O fato de os aparelhos aparecerem muitas vezes reajustados a funções novas diz muito sobre o que é a essência da habilidade técnica nos filmes de Adirley.

Em seu mundo, ela não está em fazer as coisas funcionarem tal como deveriam, seguindo obedientemente o manual de instruções, anulando a própria subjetividade numa conformação mecânica a um conjunto pré-estabelecido de procedimentos; estamos já muito longe daquela representação meio clownesca do operário canhestro engolido pelas engrenagens da grande indústria, como a de Chaplin[xi].

Ali, tratava-se de mostrar a inadequação, o gap entre os hábitos do corpo e as exigências da máquina; aqui, há uma complementaridade entre ambos. Feitos de improviso e com os materiais disponíveis, os aparatos da periferia digitalizada guardam a intenção de quem os montou nessa sua ressignificação, retêm sua memória, e a técnica não dispensa e até mesmo pressupõe a criatividade e a habilidade individuais. No novo estágio, a absorção sem resto do corpo do trabalhador pelo automatismo desalmado do maquinário parece ter sido substituída pela abertura para sua autonomia, para o drible das prescrições, para a inscrição da subjetividade no funcionamento do mundo, inclusive como impulso para a invenção – sem prejuízo da precariedade e da eventual subordinação daquela mesma autonomia.

Por outro lado, como dito, os aparelhos que compõem essa abundância e são reciclados no dia a dia das quebradas estão descascando e parecem a ponto de quebrar, ou então já quebraram e receberam um reparo do jeito que deu. Se a relação com os meios de produção e reprodução da vida se modificou, também esses meios se transformaram e, sobretudo, se deterioraram. Essa degradação do elemento inorgânico – análoga e misturada à desertificação e atrofia do elemento orgânico nesse cenário de arrabalde, onde a paisagem natural, loteada, parece ter sido reduzida a resíduos, fumaça e nuvens de pó – é não obstante o ponto de partida da inventividade, um estímulo para ela, dando a impressão de que aqui “o funcionar começa justamente lá onde algo está quebrado”[xii] ou pelo menos já obsoleto.

Mesmo que conferindo a isso significados diversos, a crítica sublinhou e insistiu acertadamente nesse ponto, talvez o que mais salta aos olhos nessa filmografia: a presença do lixo tecnológico reutilizado de forma quase artesanal, dos equipamentos de segunda mão ressignificados com inteligência pela nova pobreza tecnificada[xiii]; em suma e mais abstratamente, uma “operação que positiva aspectos de inferioridade, atribuindo-lhes vantagens redentoras”[xiv], análoga àquela que, por seu turno, esteve na base da elaboração e valorização da identidade periférica que vem ocorrendo no Brasil desde os anos 1990. Portanto, é de reparar que esse reaproveitamento engenhoso dos materiais à mão em meio a condições adversas, e que se pode chamar de “gambiarra”, liga-se estreitamente ao projeto que orienta esses filmes, ou seja, à tentativa deles de conferir imagens a um território, uma geração ou uma rua.

Para dar uma ideia da generalidade desse procedimento, é importante repisar que ele se acha tanto nas ações das personagens e situações narrativas quanto no modelo de produção; ou ainda, seguindo o jargão, ele tem existência intra e extra-diegética. Os primeiros longas de Adirley, como se sabe, foram produzidos com dinheiro de editais de muito baixo orçamento voltados a documentários, de modo que também neles a escassez de recursos e a ligeira transgressão das regras se juntavam e transmutavam em força criativa e originalidade artística[xv].

A possibilidade dessa conversão da desvantagem em vantagem se deve em boa medida ao fato de que os filmes refletem sobre a carência de suas condições, estendendo-a até as convenções da ficção científica, gênero de hábito adicto em efeitos especiais e mega-budgets; inversamente, o que pode ser risível numa cápsula do tempo-contêiner acaba deixando ridícula a pirotecnia das superproduções, como se a gambiarra expusesse seu fundo falso, ou melhor, o seu verdadeiro fundamento. Assim, se quiséssemos ir ampliando de grau em grau o alcance dessa reflexão, ela se dirigiria inicialmente ao mercado dos editais, depois ao trabalho com a cultura em geral, e finalmente ao trabalho dito precário que, uma vez globalizado, tornou-se o trabalho, ponto[xvi].

Falando em trabalho, tanto na produção quanto no produto a correria[xvii] perpassa esses longas e é retomada com variações em todos eles[xviii]. Ela consta do nome do partido de Dildu em A cidade é uma só?, além de definir bem os percalços da sua campanha; mais sutilmente, sem que a palavra seja dita, está no moto-contínuo de seu cunhado Zé Bigode, sempre dirigindo seu carro atrás de lotes para negociar, e nas suas próprias idas e vindas no ônibus da casa ao trabalho, do Plano à Ceilândia, ora dormindo, ora devaneando.

Passamos boa parte de Branco sai, preto fica a acompanhar os deslocamentos de Marquim em planos vagarosos, como a sugerir sua dificuldade. Eles se tornam, dessa maneira, metáfora de uma sofrida locomoção diária, levada às últimas e distópicas consequências na exigência de passaportes para entrar na capital. Sartana mora ao lado de uma rodovia agitada e dos trilhos do trem, para onde vai por vezes não se sabe bem para quê, se para refletir ou procurar sinais de Cravalanças, permanecendo ali, parado. Cenas de gente algemada, uniformizada e vigiada por guardas bem equipados dentro dos vagões e nas plataformas do metrô recorrem ao longo de Era uma vez Brasília.

Finalmente, em Mato seco em chamas, uma sequência dividida em dois tempos começa com uma festa no busão, à noite, com as mulheres dançando, bebendo, fumando e se beijando, para depois de um corte abrupto terminar com todas vestidas como presidiárias, de dia, sob escolta policial, sentadas e caladas, e curiosamente obrigadas a descer não num presídio, mas numa rodoviária… De novo isso: movimento ou paralisia, qual dos dois dá o tom aqui? Mas, com essas imagens em mente, qual a diferença afinal entre os dois? Pela força das coisas, o mesmo paradoxo da relação entre câmera e matéria dá as caras, aquele de uma paralisia em movimento ou de um movimento parado.

Houve um tempo em que aquele ajuste temporário e improvisado que é a gambiarra, no que tem de espontaneidade e de leve desdém com relação à norma, foi assimilado ao modo de ser nacional, e este por sua vez foi entendido como a grande vantagem da civilização brasileira e sua possível contribuição para o mundo. Nesse tempo e para uma sociedade que se via como atrasada ou subdesenvolvida, sua originalidade e sua oportunidade eram proporcionadas pelo confronto permanente entre arcaísmo e modernização: justamente essa diferença e a verificação recíproca dos dois pólos era a chance aberta diante de nós, arrancando a casaca burguesa do progresso à europeia e vacinando a miséria herdada da colônia contra a febre amarela.

A expectativa pela virada histórica pressupunha a diferença e o desacerto dos tempos que insistiam em cohabitar. Pois bem, numa outra época, a atual, em que a abundância dos mecanismos digitais de gravação e armazenamento alinha mais com certo cinema meio caseiro e amador do que com a grande produção dos velhos monopólios da indústria cultural; numa filmografia na qual o futuro está irreconhecivelmente igual ao presente, e na qual os pobres, a despeito de permanecerem no mesmo lugar, revidam com seu orgulho, dominam e hackeiam programas de computador, explodem o congresso, arrancam petróleo, produzem gasolina, conhecem bem os meios de produção e reprodução disponíveis — onde foi parar aquele desnível?

Em lugar das antigas justaposições, oposições, contradições e dualismos de todo tipo, a relação entre avanço e atraso, moderno e precário, dentro e fora parece se definir noutra chave, numa espécie de entrosamento de termos outrora claramente discerníveis, mas que agora parecem ter encontrado um ajuste estranho[xix] e mesmo quase se fundido numa mescla turva. Voltaremos mais adiante a esse verdadeiro borrão contemporâneo, em que vão se desfazendo e misturando os contornos de antigas categorias sociais que podem já ter passado do prazo de validade.

Fogo na Babilônia

Apesar da relativa clareza do argumento de Mato seco em chamas, ao sair da sessão temos o sentimento de que algo na ordenação da história não foi bem compreendido. Está sendo narrada por Léa, que nas três cenas após o título faz um resumo do que o filme mostrará? Ela fala, a essa altura, como se tudo já tivesse ocorrido antes e durante seu período na prisão, da qual acabou de sair; os feitos das protagonistas ficaram para trás, e tomamos conhecimento deles na medida em que ela reencontra os amigos.

Logo em seguida ao diálogo do disco voador com Chitara, no entanto, a maquinaria petroleira repentinamente começa a funcionar sozinha, de maneira fantasmagórica. Somos devolvidos então ao cotidiano do lote, à rotina das mangueiras, tonéis e barulhos sem fim, bem como da guarda armada do território. Voltamos no tempo, as recordações dialogadas se tornaram cenas? E a detenção de Léa mais ao final, será uma outra ou a mesma de que ela havia saído no início? Os fatos são sabidos, mas em que ordem estão?

Conforme asseguraram os realizadores, a ambiguidade foi deliberada e muito debatida ao longo da montagem. Relatam também uma anedota das gravações que ajuda a entender o problema: como sempre, as cenas precisam ser filmadas muitas vezes, o que a princípio poderia ser uma complicação para atrizes não profissionais; Léa, contudo, as fazia e refazia sem alterações, com entonação e gestos idênticos. Quando comentaram com ela a respeito, respondeu que aprendera a dominar essa técnica na cadeia, onde as constantes entradas e saídas das detentas obrigavam a contar a mesma história diversas vezes para pessoas diferentes, sempre atrás dos mesmos efeitos.

Haveria um tempo da repetição que se transmite do presídio para a rua, os dois formando um único circuito por onde trafegam pessoas, mercadorias e relatos[xx]; é essa temporalidade em looping — sempre recomeçando a narrar e retornando ao mesmo ponto, origem e fim simultaneamente — que o embaralhamento do enredo parece imitar ou, o que dá na mesma, adotar como sua lógica narrativa. A ideia, inclusive, era que o longa terminasse com o encarceramento real de Léa, fechando um círculo.

Se assim fosse, teríamos um filme com cerca de duas horas; Mato seco tem duas horas e meia. Neste ponto entra um outro princípio de construção, na verdade um acordo firmado entre produção e atrizes antes de iniciada a filmagem: elas e suas personagens deveriam ganhar no final, derrotar seus inimigos e se transformar em lendas[xxi]. Por isso, depois da prisão da companheira, as outras Gasolineiras juntam-se aos motoboys, estes por sua vez seus clientes e comparsas a um só tempo, para fuzilar e incendiar o blindado das forças de segurança brasileiras, não sem antes desmanchá-lo e vender suas partes. O confronto é mais insinuado que apresentado, sendo que o mais importante é mostrar a vitória e a imagem meio piromaníaca que melhor a representa: o incêndio do carro usado pelo oponente na sua própria perambulação; sem poder andar por aí, ele não vale nada.

Dá o que pensar, se lembrarmos da centralidade dos deslocamentos e da logística de que tratamos mais acima; o barulho frequente das motos e o fato de a mercadoria contrabandeada ser um combustível reforçam essa sua importância. Seja como for, havia sido combinado um fim favorável às protagonistas, e assim foi; com isso, entretanto, acrescentou-se uma aresta que desmancha a perfeição daquele círculo. Noutras palavras, o tempo da repetição teve seu curso interrompido por um outro, o tempo da aventura, ligado à mitologia dos filmes de ação e suas regras, às explosões e, de certa forma, à revolta da quebrada.

Que consequências tirar dessa interrupção, ou melhor, dessa sobreposição de temporalidades distintas, uma insistindo em seguir seu rumo, a outra incendiando tudo que vê pela frente? Note-se que estamos distantes de qualquer tipo de happy end, daquele regresso aliviado do bom filho à casa depois da tempestade que revirou tudo (ainda que a última sequência represente o retorno de Léa, no que talvez o filme sugira mais uma volta no círculo e a imposição do tempo da repetição sobre o da aventura…).

Menos que a reconciliação, o que dá o tom aqui é o revide, gesto e assunto assíduo no cinema brasileiro recente[xxii] e nessa filmografia ceilandense. A fantasia de incendiar e explodir o Plano Piloto, que aparece em animação nos primeiros planos de A cidade… e nos desenhos de Sartana que fecham Branco sai, sem dúvida tem a ver com isso, em especial neste último filme. Caso quisesse apenas relatar o histórico de abusos e opressão vivido pelos moradores da periferia, Adirley poderia ter confortavelmente permanecido no registro documentário; mas queria também dar o troco, ele e seus personagens queriam aproveitar as liberdades abertas pelo cinema para registrar a vingança, numa “espécie de catarse revanchista”[xxiii].

Diga-se de passagem, é impossível rever essas cenas hoje sem lembrar as imagens de há pouco, da tomada dos três poderes pela insurgência bolsonarista; efetivamente, elas convergem no ódio pela iconografia do poder e no desprezo por uma cultura que, sem prejuízo das brechas críticas, bem ou mal se ligou a ele e a seu projeto de integração e desenvolvimento nacional. Essa proximidade, que obviamente não iguala ninguém, merece reflexão.

Mas voltando à “catarse revanchista” e suas implicações. Será a opção por ela uma simples compensação imaginária? De certo modo sim, a julgar pela inconsistência desse triunfo; quem sabe por tomar consciência disso, e também por causa da desaceleração de câmera e ritmo narrativo, a encenação da contra-ofensiva tem sido menos catártica, mais pausada e mais contida nos dois longas mais recentes. No entanto, talvez possamos pensar que, mesmo fantasiada ou efêmera, a revanche é parte real do processo, e está presente – não só enquanto situação narrada mas como objetivo político da cultura – naquela transformação do estigma em orgulho que vimos anteriormente como procedimento básico no cinema de Adirley e na construção da identidade periférica nas últimas décadas[xxiv].

Esta foi, a seu modo, uma forma de revidar contra a humilhação sofrida e de revalorizar práticas próprias de sobrevivência. A crítica literária já deparou com um fenômeno parecido em seu campo, nos contos de Allan da Rosa, onde foi identificado um descompasso entre a precariedade do assunto e a exuberância do estilo, e onde esta procura conferir dignidade àquele; a disjunção, no caso, corresponde a comportamentos reais, que ela formaliza. “Elevação como aspiração estética; rebaixamento como condição social estrutural”[xxv], e a cultura como uma via possível de libertação, ainda que a sublimação artística não ultrapasse a situação de partida. Na verdade, a despeito da estilização elevada, a história pode acabar mal: de que terá servido então a inteligência na adversidade?

Também Mato seco dá uma formulação própria a essa retaliação cheia de estardalhaço mas de eficácia incerta[xxvi] que vem rondando a produção das periferias. Talvez ela tenha a ver com o que Léa e suas parceiras chamam de botar pra foder, expressão que usam ora para o próprio esquema petrolífero, seu trabalho, o reconhecimento e o poder que ganham com ele; ora para a subversão das imposições do Estado policial-carcerário, na campanha de Andreia a deputada distrital; ora para o conflito com as forças de segurança no final do filme e a ameaça de Léa, de mandar tudo pelos ares atirando contra um barril de combustível. Sobrevivência, revolta e guerra, todas estão abarcadas na semântica imprecisa do botar pra foder.

Por outro lado, é importante notar que com esse contra-ataque não só o adversário será eliminado, como aquele que se vinga também pode acabar indo junto. É o que parece quando Chitara diz, sentada no colchão-sofá em meio à batalha, que pelo filho e pela família ela faria qualquer coisa, inclusive explodir com tudo; ou quando, na motociata do Partido do Povo Preso, Andreia promete acabar com o toque de recolher no Sol Nascente e cumprir com as demais promessas, nem que para isso tenha que se foder todinha; ou ainda, enfim, como já mencionamos, quando Léa ameaça atirar no barril.

A explosão canaliza a revolta, mas pode resultar em pura aniquilação total, numa aceleração da destruição já em curso, ou mesmo em nada. A “impossibilidade de constituição de um sujeito político em um ‘território da precariedade’” já foi bem descrita em Branco sai, associada a um “cenário cultural de desengano quanto à promessa de justiça social ofertada pelo Estado reparador ou pelas oportunidades do mercado, que, contudo, não encontra condições de se desvencilhar dos próprios mecanismos contra os quais se rebela”[xxvii]. Em Mato seco em chamas, acredito que a observação segue válida e se aprofunda, talvez pela mudança de ventos políticos.

Vejamos por exemplo a relação do filme com o bolsonarismo. A menção direta aos fatos mais recentes não é novidade em Adirley Queirós, que já se valeu de discursos parlamentares e cenas de comícios e manifestações em meio ou em paralelo ao entrecho. É a relação com esse material que parece mudada. O conflito entre protagonistas e forças de segurança ocorre após a eleição ganha pela direita radical, anunciada por relâmpagos, trovões e fogos de artifício; as personagens resistiriam a essa ofensiva vinda de fora.

Entretanto, o imaginário das Gasolineiras parece mais a fim daquele do bolsonarismo do que essa oposição faria supor; ela fica parecendo, por isso, uma tomada de posição um tanto artificial, motivada talvez pelo receio de ser mal compreendido. O mesmo vale para a cena em que os agentes militarizados fazem a saudação bolsonarista dentro do camburão. Diferente dos filmes anteriores, em que os monumentos do cartão-postal brasiliense eram muito presentes e assumiam o papel de vilão, em Mato seco o inimigo tornou-se muito mais impreciso e difícil de localizar.

As armas, que as personagens dominam e pelas quais nutrem certo afeto, o culto evangélico, o territorialismo, a preparação permanente para guerra e até a disposição meio suicida às últimas consequências — tudo isso aponta para uma afinidade inesperada entre a simbologia das lendas da Ceilândia e a da revolução conservadora. Podemos pensar que, em ambos os casos, é a própria definição entre revolta e ordem que entra em colapso, e um polo passa a ressoar confusamente no outro; onde termina o conformismo, onde começa a insubordinação? Longe de mim equivaler os dois universos, mais longe ainda dizer que se trata de um filme bolsonarista (coisa que ele não é e faz questão de não ser); mesmo assim, nos dois há essa relação parasitária – mas quem parasita quem? – entre transgressão e norma.

O fato de a revolta deixar-se vazar na linguagem da ordem e vice-versa talvez seja sinal de uma derrota e de uma incompreensão profunda da parte de quem deveria mobilizá-la, mas pode e muito provavelmente deve ser indício, sobretudo, dos trancos e barrancos em que tropeça a luta política numa época de acentuação das forças destrutivas próprias à acumulação capitalista.[xxviii]

Outro ponto em que encontramos uma ambiguidade dessa espécie está na relação das personagens com o crime. Léa e Chitara falam com veneração e orgulho do pai, que levava comida para os filhos, tinha vontade de reuni-los, e que além de mulherengo era um dos maiores bandidos da Ceilândia, o Lasqueira. Ao mesmo tempo em que há essa relação de memória e carinho, há também certo sentimento de fatalidade: o crime te puxa, diz Chitara, ele te arrasta, e mesmo uma melhoria na vida, como a que Léa teve ao tornar-se atriz, não basta para arrancar alguém à sua influência. Ele dá muita coisa mas tem suas consequências, e, apesar da enorme desigualdade de forças entre bandido e repressão, ninguém é exatamente inocente nessa dinâmica.

Para explicar esse vínculo com o mundo das ilegalidades, são úteis as palavras de um sociólogo latino-americano e estudioso das transformações contemporâneas no continente, que vem falando de uma nova “organicidade social do crime organizado”, num processo em que este amplia e aprofunda seu “enraizamento na região em comunidades, bairros populares, territórios, juventudes, sociedade em geral”. Também aqui a rebeldia é traduzida em termos a que não estamos acostumados: “o crime organizado consegue ser cada vez mais um fator de canalização do descontentamento e do mal-estar popular, podendo além disso captar algo das pulsões contra-hegemônicas, de sublevação, de antagonismo contra o poder”; ele consegue, enfim, “dar forma a essas possíveis insurgências”[xxix].

Assim, após uma sequência paulatina de sujeitamento de um território e de uma comunidade ao controle e aos interesses de um grupo armado, que passa a incorporar as pessoas do local ao seu empreendimento e a criar laços com e entre elas – após a consolidação desse domínio e como última etapa dele vem a conversão de parte da população em máquinas de guerra, isto é, a sua incorporação subjetiva, cultural, territorial, econômica e política a suas “lógicas de violência organizada”. E, para retomar o que dizíamos logo antes, note-se que a simbiose ente ordem e transgressão é da natureza mesma do crime: atividade ilegal, é talvez onde a disciplina, a autoridade e a hierarquia se façam sentir com mais força; fora da lei, seus códigos próprios são todavia observados e executados com rigor.[xxx]

Essas considerações têm ainda mais interesse para nosso filme à medida em que se inserem na descrição de um processo maior, de imbricação entre o crime organizado e o extrativismo. A atividade das Gasolineiras é também desse tipo, uma sub-espéciepopular, informal e ilegal, por assim dizer uma engenharia de gatonet aplicada à exploração de combustíveis fósseis. Numa das últimas cenas do filme, vemos de noite um outdoor pegando fogo, no qual estão grafitados os bustos das atrizes e, acima deles, as palavras “O petróleo é de nóis”.

Com o declínio do carcomido referente nacional (nós, nosso), vem a miríade desses territórios – e suas respectivas identidades – em disputa entre si. O deboche com a campanha getulista é óbvio, mas cabe indagar qual o significado desse “de nóis”: ele corresponde à periferia? ou a uma fração dela, controlada por um grupo? A retaliação e os códigos da vingança, diga-se de passagem, são parte do universo das facções, o que adiciona um novo matiz ao que falávamos sobre o revide.

É neste ponto que se poderia esclarecer a recorrência e a importância daquela noção de território, e no seu significado prático, isto é, como um espaço delimitado entre tantos outros, em concorrência com eles, a ser aproveitado economicamente e cujos benefícios são reinvertidos em parte na manutenção da soberania[xxxi]. Algo disso talvez aparecesse desde a fúria loteadora de Zé Bigode em A cidade é uma só?, na sua forma meio trambiqueira de especulação imobiliária apoiada na ocupação informal do solo.

O clima de bangue-bangue que resulta da articulação entre extrativismo e controle territorial pede o recurso a um terceiro conceito, o de fronteira, na tentativa de achar palavras para explicar o funcionamento do mundo de Mato seco em chamas. Ele já foi utilizado quando se tentou descrever Branco sai, preto fica como uma borderlands science fiction, em que seriam transpostas fronteiras urbanas e também temporais[xxxii]; no longa mais recente, o rap que o encerra e dá a trilha do retorno de Léa leva o nome de outro gênero caro ao cinema de Adirley Queirós, e que tem na frontier da expansão americana seu habitat natural[xxxiii]: Faroeste DF.

Enquanto locação, esses intervalos no espaço, arredores por onde se transita de um ponto a outro, essa “hinterlândia”[xxxiv] fornece a paisagem pela qual, sozinhas, caminham as personagens. Mas a lógica da fronteira não se resume à fotografia e àquilo que ela captura: de certo modo, nesses cenários os critérios e oposições que configuram ou pelo menos configurariam a norma e a normalidade tornam-se lábeis, voláteis. Tudo se passa como se o caráter liminar do espaço fosse transferido para as categorias sociais, uma dando indefinidamente na outra num tráfego contínuo, como se o mapa que as delimita estivesse em constituição e os limites que as definem não fossem ainda, ou já não fossem mais, tanto faz, suficientemente nítidos. A fronteira é o espaço das ambiguidades[xxxv]; como vimos, elas não faltam nos nossos filmes.

Cinema híbrido?

Ao longo do texto, diversas vezes topamos com pares de conceitos opostos que não obstante pareciam entrelaçar-se e manter uma relação não de antagonismo, mas de interpenetração e embaralhamento, como que formando um amálgama em que a contraposição do início torna-se fluida e imprecisa. Não que os termos não sejam mais reconhecíveis, mas, na tentativa de designar e descrever uma dada cena ou personagem com um deles, somos imperceptivelmente atraídos para o outro; como uma geleca, as imagens e situações vão escapando das nossas mãos e dos nossos instrumentos analíticos. Em parte, podemos atribuir esse fato à intenção declarada, nesses filmes, de não ser “refém da sociologia”[xxxvi], isto é, dos diversos esquemas e lugares-comuns das ciências humanas e do jargão acadêmico, cujo transbordamento para o vocabulário cotidiano vem sendo aliás notável.

Daí a enorme distância em relação aos clichês que povoaram os “filmes de assunto social” nos últimos dez ou quinze anos, todos tomados ao repertório esmaecido das assim chamadas interpretações do Brasil e atualizados conforme o bom gosto político do momento: a empregada simpática, tratada como se fosse da família quando convém, a patroa que oscila entre a condescendência e a selvageria, a hereditariedade como fonte do poder, o imobilismo das relações de classe, o patrimonialismo etc. Sem entrar no mérito da vigência ou não desses esquemas, é fato que alguns dos piores momentos de filmes bons deveram a queda de rendimento a esse apego a um receituário sociológico de fácil aceitação por um público mais ou menos bem formado. Dessa banalidade não sofrem os filmes de Adirley, que nem almejam agradar as plateias de Rio/São Paulo nem escamoteiam aquilo que a imagem pronta tentaria suprimir a fim de formatar o material segundo seu programa.

Essa abertura para o que ele e Joana Pimenta chamam de contradições das suas personagens e de seu ambiente é o que proporciona aquelas misturas confusas de termos opostos, ou ainda, esse hibridismo[xxxvii]. Repassemos rapidamente algumas delas. Primeiro, a distinção entre fantasia e documentário foi bagunçada e rearranjada pela ideia de etnografia da ficção; depois, vimos que a forma de captar a urgência do que se passava diante da câmera traduzia-se na imobilidade do plano fixo, o que por sua vez repercutia o comportamento das personagens em sua espera e procura por sinais.

Essa mesma conjunção de paralisia e movimento, por sua vez, reapareceu na noção de correria, como um deslocamento sempre continuado e, posto que sem parada, parado; vinculando-se estreitamente ao trabalho, essa disposição ambulante foi aproximada do que entendemos como o procedimento de base dessa filmografia, a gambiarra, valendo tanto para as situações intra-narrativas quanto para o modelo de produção. Também aqui as bolas estão trocadas: os processos técnicos e os aparelhos tecnológicos são reoperacionalizados amadoristicamente, incorporados à memória e dominados pelos moradores das periferias, que têm uma longa trajetória em matéria de imaginação em face da precariedade; assim, a própria articulação entre avanço e atraso passa por um reajuste em que tanto o atraso se aproxima do avanço quanto, e talvez sobretudo, o avanço se aproxima do atraso.

Comentamos então mais detidamente a estrutura de Mato seco em chamas e sua sobreposição dos tempos da repetição e da aventura, da circularidade e da ação; discutimos as consequências disso e as possibilidades políticas do revide e da revanche. Neles, demos com mais um entendimento entre contrários, agora entre revolta e ordem: o impulso incendiário, sem saídas à vista, pode também resultar em paralisia, ao passo que o clamor pela política da mão dura, assumindo a guerra da concorrência total, também toca o terror à sua maneira. Por fim, vimos que essa mescla a princípio paradoxal liga-se ao trânsito franqueado entre o legal e o ilegal, o lícito e o ilícito, que formulamos a propósito da relação das personagens com o mundo do crime e como da natureza dele.

Poderíamos seguir enumerando outras ambiguidades formadas a partir do desmanche de antigos antagonismos, sugerindo uma “promiscuidade apocalíptica”[xxxviii], ou quem sabe a essa altura já pós-apocalíptica. Nesse mesmo sentido, apesar de os anúncios e as grandes revistas de cinema terem divulgado Mato seco como um filme feminino e “profundamente matriarcal”, as suas personagens, os valores e o imaginário delas são fortemente masculinos. Armas, mulheres gostosas, puteiro, filme de ação, mito paterno: menos que a afirmação do feminino, o que parece haver aqui é mais uma confusão daquilo que a compartimentação antiga mandava separar e opor, no caso, os dois sexos.

Mas talvez a melhor evidência disso esteja na própria figura de Léa. A câmera é fascinada por ela e se detém demorada e afetuosamente no seu rosto em longos close-ups. Vale a pena prestar atenção, até porque em várias ocasiões Adirley diz que seu interesse é pelo “corpo periférico”, sua linguagem, suas marcas e memórias. A silhueta dela é reta, a voz é rouca, suas roupas são largas e masculinas, como são seus trejeitos; o cabelo, contudo, é muito comprido, talvez pela influência evangélica, e ela está sempre ajeitando-os e pondo-os para trás, sobretudo quando está de vigia, equilibrando um cigarro numa mão e uma arma na outra. Há um pouco de tudo, portanto, nessa verdadeira Diadorim da quebrada[xxxix], na qual, como nos gângsters do cinemão clássico, sentimentalidade e violência, doçura e beligerância, devoção à família e botar pra foder são vizinhos.

Estamos num quadro, como ficou dito, em que os contornos e hierarquizações de antes caem por terra e a palavra está com a dissolução. Talvez seja por isso que dois autores inscreveram um dos longas de Adirley Queirós no que formularam como “uma estética da indeterminação”[xl] em que, por analogia com seu tempo histórico, “as relações são difusas”[xli] e as demarcações colapsaram. O tipo de produção com que lidamos aqui é certamente um exemplo extremo dessas indefinições, mas não solitário.

Cabe reproduzir um bom comentário a propósito de um filme muito diferente, mas nesse ponto bastante similar. Trata-se de Boi Neon (2016), de Gabriel Mascaro; pois cá como lá “todas as oposições parecem insuficientes – as de classe, as de gênero, as geográficas, o rural e o urbano, e até mesmo as de espécie (entre bicho e gente). Uma dispersão de fundo vai tomando conta do filme. Apenas enunciados, seus dilemas desaparecem à frente do espectador. (…) Fugindo às categorizações, mas sem deixar de enunciá-las, Boi Neon (…) acessou com mais profundidade a feição recente do país, com sua mão de obra retornando ao mercado informal, seu campo invadido por retalhos urbanos, seus índios com jeans, sua violência difusa, eterna e indiferente, sua natureza cheia de lixo. O Brasil, Terra de Contrastes (título do livro famoso de Roger Bastide) é que parece morrer aqui. As oposições brasileiras não conseguem mais dissonância, nem se harmonizam; não chocam, nem superam o choque. Sobrepõem-se frouxamente, numa errância sem guia nem pertencimento”.[xlii]

Sem dissonância nem harmonia; sem choque, nem superação do choque: com essa perda de atrito, é como se o motor do processo social tivesse morrido e permanecêssemos numa deriva, a tal errância, cujo ponto de chegada ainda é desconhecido, mas boa coisa não parece ser. Ou não? Aquilo que palpita sob a pasmaceira da indefinição e por vezes sobe à superfície terá força para rompê-la, ou estará tão umbilicalmente ligado ao estado de coisas presente que só poderá reforçá-lo? E mesmo que este seja ultrapassado, o que virá depois será melhor?

A meu ver, uma das respostas mais interessantes (não a única) a este conjunto urgentíssimo de questões vem sendo dada por Adirley, e consiste precisamente em fugir das respostas, ou ao menos das que chegam prontas, em largar uma câmera na rua, em deixar as pessoas falarem e registrar as marcas e mutilações acumuladas no curso do tempo, os impulsos atualmente em ebulição, a força explosiva que podem ter para o bem e para o mal. Num momento como o nosso, em que a adesão ou não a símbolos obsoletos e a uma etiqueta moralista faz as vezes de critério político, tamanha abertura é rara, e se por um lado é certo que não nos traz uma lufada de ar fresco, por outro faz sentir um inquietante cheiro de queimado, cuja origem e cujas consequências ainda estamos por descobrir.

João Pace é doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP.

Referência

Mato seco em chamas

Brasil, 2023, 153 minutos.

Direção: Adirley Queirós e Joana Pimenta.

Elenco: Joana Darc Furtado, Léa Alves Da Silva, Andreia Vieira, Débora Alencar, Gleide Firmino, Mara Alves.

Notas

[i] Muitas das observações dos diretores citadas ao longo do texto podem ser encontradas em vídeo. Destaco as três discussões mais importantes para o que segue: debate de lançamento de Mato seco em chamas no IMS em São Paulo, com Marcia Vaz (<https://youtu.be/Du7p2Qw0j6M>); debate de lançamento de Mato seco em chamas no IMS do Rio de Janeiro, com Kleber Mendonça Filho (<https://youtu.be/KGFePc21_L0>); debate com Adirley Queirós, Joana Pimenta e Cristina Amaral sobre Mato seco em chamas na abertura do forumdoc.bh.2022 (<https://youtu.be/QI4xnXXQhqc>). — Aproveito também para agradecer pelas muitas sugestões interessantes feitas pelos companheiros do grupo Formas Culturais e Sociais Contemporâneas, em especial por aquelas que vieram corrigir a miopia do autor e foram incorporadas mais à frente. Por isso e pelos muitos anos de debate, essa contribuição que não cabe em notas de rodapé dá a este texto, com o perdão do clichê, um caráter coletivo.

[ii] “Sempre vivi em Ceilândia: sempre morei aqui, minhas relações são daqui, minha memória vem da cidade. Saí pouco: não circulava pelo Plano Piloto. A primeira vez, se não me engano, foi quando eu tinha 14, 16 anos. Meu irmão vendia chocolate na rodoviária e eu pegava o ônibus para ir com ele. O primeiro contato que eu tive com o Plano foi aquela muvuca da rodoviária… Mas eu só fui mesmo para Brasília quando comecei a estudar. Então, esse território sempre foi muito presente, mas eu só comecei a amarrar essa experiência na minha cabeça ao ver Ceilândia de fora. Para mim, o ‘canto’ no título do filme [Rap, o canto da Ceilândia, seu primeiro curta] não era a música: ‘canto’ era o território da Ceilândia. Era uma espécie de trocadilho: ‘canto’ porque os caras são músicos, mas também no sentido de ‘beco’, ‘quebrada’. Por aí é que eu começo a enxergar e a formalizar a coisa. Acho que a história da cidade é muito forte e os filmes têm muito esse imaginário… O Jamaica e os caras do rap falam isso: que eles só começaram a se articular politicamente em torno de Ceilândia, a ter um discurso nesse sentido, depois do filme, porque eles também sacaram que esse imaginário é muito forte. Então, a questão do território é de fato deliberada: faço de caso pensado, porque para mim é identidade mesmo. E a coisa de falar de Ceilândia na universidade vinha também daquela situação na FAC [Faculdade de Comunicação]: quando eu digo que criei um ‘personagem Ceilândia’ é porque isso também era uma forma de me contrapor aos caras: eles falavam de Nova York e eu falava de Ceilândia. O território é muito forte nesse sentido: como uma construção que nasce da minha experiência. Porque é um imaginário que eu domino”. Entrevista de Adirley Queirós concedida a Maurício Campos Mena, Claudio Reis e Raquel Imanishi. Negativo, Brasília, v.1, n.1, 2013, pg. 29.

[iii] Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, “Cultura e revanche na guerra social: comentários sobre Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 68, dez. 2017, pg. 22.

[iv] Locação de Mato seco, trata-se, segundo as estatísticas mais recentes, da maior favela do Brasil em número de domicílios. Anna Reis e Luísa Doyle, “Sol Nascente, no DF, se torna a maior favela do Brasil, segundo prévia do Censo 2022”, g1, 17 mar. 2023. Antes parte da Ceilândia, tornou-se uma zona administrativa em 2019, e sua expansão contínua revela uma dinâmica nova da urbanização brasileira: agora não só os grandes centros, mas também as periferias mais próximas deles expulsam seus pobres, gerando essas periferias das periferias cada vez mais afastadas (cf. a fala de Isadora Guerreiro no seminário As periferias de SP: do “desenvolvimento desigual e combinado” à “desconstrução realmente existente”, minuto 1:58:25, disponível em: <https://www.youtube.com/live/uL8qUV1JCeA?feature=share>). Voltaremos a isso adiante, quando passarmos à lógica de fronteira que governa esses espaços.

[v] Debate de lançamento de Mato seco em chamas no IMS em São Paulo, com Marcia Vaz (disponível em: <https://youtu.be/Du7p2Qw0j6M>).

[vi] Entrevista de Adirley Queirós concedida a Maurício Campos Mena, Claudio Reis e Raquel Imanishi. Negativo, Brasília, v.1, n.1, 2013, pg. 24.

[vii] Debate com Adirley Queirós, Joana Pimenta e Cristina Amaral sobre Mato seco em chamas na abertura do forumdoc.bh.2022, disponível em: <https://youtu.be/QI4xnXXQhqc>.

[viii] “O trabalhador precarizado do Brasil-de-além parece reconhecer, por experiência própria, que aonde o futuro desse presente foi parar não significa um devir mas uma continuidade”. Ana Paula Pacheco, “Alphaville-satélite: ficção científica e guerra de classes no filme Branco sai, preto fica”. In: Saldo acumulado e o tamanho do estrago; estudos sobre literatura brasileira moderna. Org. Homero Vizeu Araújo, Mariana Figueiró Klafke e Tiago Lopes Schiffner. Porto Alegre: Editora Zouk, 2022, pg. 291.

[ix] Cf. Gabriel Feltran, “Humilhados e exaltados”. Blog da revista Quatro Cinco Um, 4 dez. 2019.

[x] Alfredo Suppia, “Acesso negado: circuit bending, borderlands science fiction e lo-fi sci-fi em Branco sai, preto fica”. Famecos – mídia, cultura e tecnologia. Porto Alegre, v. 24, n. 1, jan.-abr. 2017, pp. 1-3.

[xi] Anderson Gonçalves, “Serras da desordem, uma forma contemporânea”. In: Marxismo e produção simbólica: periferia e periferias. São Paulo: Nankin, 2013, pp. 202-3.

[xii] Sohn-Rethel, “O ideal da gambiarra: sobre a técnica napolitana” [Über neapolitanische Technik in das Ideal des Kaputten]. Trad. Thiago Lion. Sinal de menos, ano 11, n. 14, v. 2, 2020, pg. 374. — Neste pequeno artigo, publicado num jornal alemão em 1926, e que trata dos usos e modificações que os napolitanos faziam com os recém-chegados objetos da sociedade industrial, reponta alguma coisa das antigas expectativas de transformação ligadas aos desvios sofridos pelo progresso na rabeira de sua expansão global (no caso, na semi-periferia europeia). Contra o primado da “coisa intacta”, surgia uma relação precária mas desfetichizante, em que “[a] técnica começa, na realidade, muito mais lá onde o homem coloca seu veto contra o automatismo selado e hostil das máquinas e se coloca em seu mundo. Assim ele, no entanto, prova a si mesmo ser capaz de superar a lei da técnica pelas bordas. Pois ele é em si o guia das máquinas, não tanto por ter aprendido seu manuseio técnico adequado, mas por tê-lo descoberto por meio de seu próprio corpo. Ele quebra por meio disso a magia inumana do funcionamento intacto das máquinas, (…) não se deixa mais capturar pela pretensão técnica de seus instrumentos materiais, pois com visão incorruptível ele viu o engano através desse mostrar-se da mera aparência, e um pedacinho de madeira ou um pano servem também. Mas deve naturalmente ao tempo todo preservar com violência os objetos incorporados em sua vitoriosa colisão. (…) Uma propriedade adequada deve simplesmente também ser maltratada, senão não se tem nada daquilo. Deve ser até o último toco utilizada e saboreada, ou por assim dizer, ser destruída e devorada. (…) Os mecanismos não podem aqui construir o continuum civilizatório para o qual eles surgem: Nápoles vira o rosto para trás” (pg. 376).

[xiii] Cf. os já mencionados artigos de Alfredo Suppia e Ana Paula Pacheco.

[xiv] Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 21.

[xv] Mato seco em chamas, por outro lado, foi produzido com editais voltados a filmes de ficção e de orçamento superior; o modelo de produção, ainda assim, foi mantido.

[xvi] Cf. o comentário de Alencastro sobre Missão impossível 2, “A servidão de Tom Cruise”, Folha de São Paulo, Mais!, 13.08.2000, p.7, bem como o comentário do comentário por Paulo Arantes: “[o] olho bem treinado do historiador brasileiro Luiz Felipe de Alencastro para as anomalias do mercado de trabalho nacional não teve dificuldade em reconhecer no último produto do lixo cinematográfico americano (…) uma estilização involuntária desse ultra-flexível trabalho à disposição, na figura do ‘mocinho’ mobilizável pela rede telemática do Império em qualquer canto para salvar a humanidade, ou garantir os lucros extraordinários de sua firma. E como se trata de um olho escolado pelo secular entrelaçamento de trabalho compulsório e trabalho dito livre, sobretudo reconheceu, sob o verniz high-tech do indivíduo isolado pronto para ser empregado em qualquer circunstância, nada mais nada menos do que uma espécie de empregada doméstica à brasileira, devidamente globalizada. Pois nada mais parecido com a servidão dessa disposable labor force de última geração do que o destino emblemático da pobre criatura colonial, ‘alojada no quartinho do fundo da casa ou do apartamento e pronta, todo dia, toda hora, para atender os pedidos e os abusos do patrão, da madame e dos filhos da família’. Continuamos portanto na vanguarda”. Paulo Arantes, “A fratura brasileira do mundo: visões do laboratório brasileiro da mundialização”. In: Zero à esquerda. São Paulo: Conrad, 2004, pg. 77.

[xvii] Ou perambulação, termo empregado numa pergunta da entrevista de Adirley Queirós concedida a Maurício Campos Mena, Claudio Reis e Raquel Imanishi. Negativo, Brasília, v.1, n.1, 2013, pg. 24.

[xviii] Sobre a mobilização permanente para o trabalho, sua dilatação por todo o espaço das cidades e o autogerenciamento engajado de todos os que colaboram para o funcionamento da máquina urbana, ver, de um grupo de militantes na neblina, “Masterclass de fim do mundo: conflitos sociais no Brasil em pandemia”. In: Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando Editorial, 2022.

[xix] É mais ou menos nesse sentido, salvo engano, que se pode ler o seguinte comentário sobre um filme de Tonacci, aliás frequentemente citado por Adirley Queirós como exemplo e referência e cuja montadora, Cristina Amaral, não à toa é a mesma de Mato seco em chamas: “[s]e a imagem tropicalista, por exemplo, de alguns ‘índios num descampado miserável, filmados em tecnicolor humorístico’, expunha o disparate da justaposição entre material atrasado e técnica avançada, figurando com isso um ‘destino nacional’ e seu subdesenvolvimento, as imagens de Serras da desordem, cuja ‘materialidade documental’ não persiste enquanto tal, compõem na verdade outra ordenação, a de um ajustamento ou atualização completados entre material e técnica” Anderson Gonçalves, “Serras da desordem, uma forma contemporânea”. In: Marxismo e produção simbólica: periferia e periferias. São Paulo: Nankin, 2013, pg. 200.

[xx] Cf. Fábio Mallart, Findas linhas: circulações e confinamentos nos subterrâneos de São Paulo. Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Sociologia da FFLCH-USP, 2019.

[xxi] Outra palavra muito usada por Adirley. O cinema como um espaço de liberdade é o que proporciona essa chance de se tornar lenda, de ser reconhecido pela sua comunidade, virar letra de música e entrar para uma mitologia. Numa direção similar, os realizadores de Mato seco contam que a possibilidade de andar na contramão da avenida principal de Sol Nascente foi o que mais atraiu os motoboys para a filmagem.

[xxii] Cf. Ivone Daré Rabello, “O som ao redor: sem futuro, só revanche?”. Novos estudos CEBRAP, n. 101, março 2015, pp. 157-173.

[xxiii] A citação e as observações são de Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 16.

[xxiv] Tiarajú P. D’andrea, A formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São Paulo. Tese (Doutorado em Sociologia). Departamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, apud Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 21.

[xxv] Leandro Nascimento, Matéria periférica: estudos sobre a forma literária em Reza de mãe (2016) de Allan da Rosa. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da FFLCH-USP, 2022, pg. 27, cujos argumentos viemos parafraseando.

[xxvi] Sobre a bomba de Branco sai: “a massa sonora é amorfa, embora com muito poder de estrago”. Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 23.

[xxvii] Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 14.

[xxviii] Seguindo uma conhecida definição de João Bernardo, Labirintos do fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta. 3ª edição revista, 2018; do mesmo autor, ver também “A barbárie”, Passa Palavra, 7 jul. 2020. Ver ainda, de um grupo de militantes na neblina, “Olha como a coisa virou”. In: Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando Editorial, 2022, pg. 22.

[xxix] Emiliano Teran Mantovani, “Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina”. In: Conflictos territoriales y territorialidades en disputa. Org. Pabel López e Milson Betancourt. Buenos Aires: Clacso, 2021, pp. 435-6. Cf. também o comentário de Raúl Zibechi sobre o texto, em entrevista ao periódico La Jornada, traduzida e republicada no site da editora Elefante (<https://elefanteeditora.com.br/crime-organizado-e-extrativismo/>).

[xxx] “[É] preciso entender que máfias também produzem adesão e aceitação. As milhares de camisetas e bandeiras que colocam Bolsonaro como o ‘Poderoso Chefão’ do filme de Coppola mostram, com algo de fantasia infantil, uma aura positivamente projetada que, na figura do mafioso, vincula moralidade e brutalidade, ordem e ilegalidade, proteção e ameaça”. Felipe Catalani, “A decisão fascista e o mito da regressão: o Brasil à luz do mundo e vice-versa”, Blog da Boitempo, 23 jul. 2019.

[xxxi] Pode ser uma milícia acaparando um bairro nas bordas da cidade ou um influencer disputando com outro o domínio de sua fanbase virtual: a paulatina indistinção entre hiper-moderno e primitivo, como se vê, é geral.

[xxxii] Alfredo Suppia, “Acesso negado: circuit bending, borderlands science fiction e lo-fi sci-fi em Branco sai, preto fica”. Famecos – mídia, cultura e tecnologia. Porto Alegre, v. 24, n. 1, jan.-abr. 2017, pp. 8-16.

[xxxiii] Ver a conferência de Paulo Arantes intitulada “O mundo-fronteira”, de 2004, no Espaço Cultural CPFL (<https://youtu.be/SsCE2CpCehw>).

[xxxiv] Para usar um conceito muito sugestivo e bem descrito de um geógrafo americano. Philip Neel, Hinterland: America ‘s new landscape of class and conflict. Londres: Reaktion Books, 2018.

[xxxv] Observação feita por Anderson Gonçalves.

[xxxvi] Debate de lançamento de Mato seco em chamas no IMS em São Paulo, com Marcia Vaz (disponível em: <https://youtu.be/Du7p2Qw0j6M>).

[xxxvii] “Nova moda nas academias militares ao redor do mundo, o jargão da ‘guerra híbrida’ descreve o embaralhamento entre operações de combate militar – abertas ou dissimuladas, conduzidas por forças terceirizadas – e engajamento de multidões civis nas redes sociais e nas ruas, a exemplo do que ocorreu ao longo da última década na Síria ou na Ucrânia. Não deixa de ser curioso que uma outra combinação entre a gestão algorítmica de multidões e a coerção direta exercida por operadores subcontratados descreva o regime de trabalho de parte dos entregadores de aplicativos. Entre softwares e feitores, descobrimos uma gestão ‘híbrida’ do trabalho? Não são menos ‘híbridos’ os contornos que a administração de territórios e populações cada vez mais ingovernáveis vem assumindo por aqui: é difícil distinguir os insurgentes das forças da ordem, e governar se confunde com demolir”. Um grupo de militantes na neblina, “Masterclass de fim do mundo: conflitos sociais no Brasil em pandemia”. In: Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. São Paulo: Contrabando Editorial, 2022, pp. 67-8.

[xxxviii] Roberto Schwarz, “Um romance de Chico Buarque”. In: Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pg. 180.

[xxxix] Não por acaso, esse provavelmente será seu papel no próximo filme de Adirley, uma adaptação do romance de Rosa chamada Grande sertão: quebradas.

[xl] Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 29.

[xli] Francisco de Oliveira, “Política numa era de indeterminação: opacidade e encantamento”. In: A era da indeterminação. Org. Francisco de Oliveira e Cibele Rizek. São Paulo: Boitempo, 2007, apud Danielle Maciel e Taiguara B. de Oliveira, op. cit., pg. 29.

[xlii] Nuno Ramos, “Boi neon”. In: fooquedeu (um diário). São Paulo: Todavia, 2022, pg 79.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como