Por NUNO GONÇALVES PEREIRA*

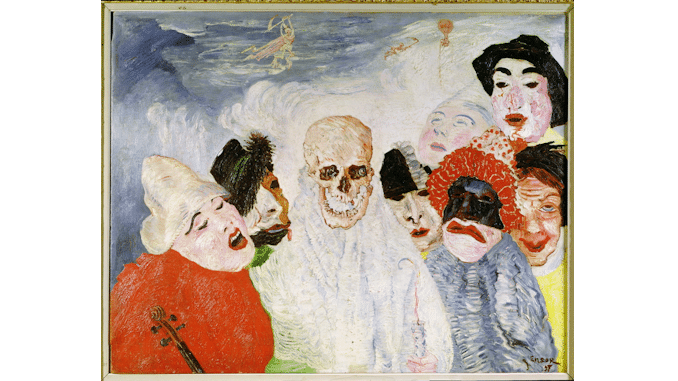

O problema do fascismo é um problema linguístico. Nele faltam palavras para dizer os mortos, os presos, os exilados e todos os outros que vão sendo abandonados pelo caminho

1.

A ascensão do político Jair Messias Bolsonaro ao cargo de presidente da república federativa do Brasil alterou significativamente a ordem política nacional. Embora eleito de acordo com o processo eleitoral estabelecido pelo regime republicano democrático; o referido político encarnava, desde décadas, um conjunto de ideias opostas aos fundamentos jurídicos, éticos, estéticos e políticos deste regime. O longo período de atuação parlamentar do sujeito em questão é suficiente para atestar sua coerência de princípios e seus esforços em constituir um projeto de poder fundado numa visão positiva da ditadura militar brasileira (1964-1984).

As extraordinárias condições que permitiram a anomalia de que um projeto de poder antidemocrático, baseado em indisfarçáveis princípios autoritários, militaristas e fascistas são inseparáveis da forma como se realizou a transição que fundou o atual regime republicano. A anistia – ampla, geral e irrestrita – e o descaso do tratamento dado a este período no âmbito do ensino regular e institucional da história, muito contribuíram para a não efetivação de um pacto social em torno à memória coletiva dos acontecimentos que marcaram aquelas duas décadas do século passado.

De muitas maneiras, essa ausência – que, na prática, referendou a impunidade aos crimes cometidos pelos atores militares – pavimentou as vias de acesso ao palácio presidencial de Jair Messias Bolsonaro e seus correligionários.

Diferentemente dos presidentes que lhe antecederam, desde a constituição de 1988, Jair Messias Bolsonaro é eleito com um discurso de ruptura com uma ordem política que denuncia como corrompida, degradada e insatisfatória aos anseios populares. Sua identificação como “mito” e a reprodução cotidiana desta identificação pelas vias midiáticas apenas confirma e evidencia o fato de que o seu projeto político é incompatível com as normas, regras e princípios definidos como válidos nos embates políticos institucionais.

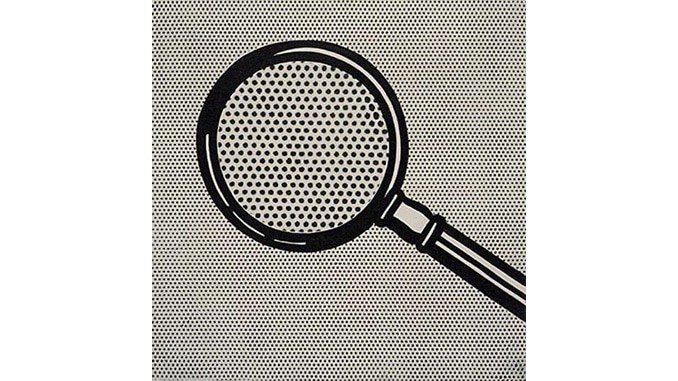

Essa cisão, rapidamente, se fez sentir no âmbito da linguagem e, subitamente, determinadas palavras e expressões, antes relegadas a campos discursivos restritos e especializados, foram resgatadas e incorporadas ao regime discursivo de confrontação permanente, instaurado pelos fascistas encastelados no palácio presidencial contra as instituições que, por definição e natureza, se encontraram, necessariamente, na posição de oposição à instauração institucional de um regime autoritário fundado em princípios contrários aos princípios sustentadores do sistema. Mito e narrativa são duas dessas expressões. Sem qualquer reflexão teórica ou cuidado epistemológico, assistimos o deslocamento desses termos dos estudos etnográficos, históricos, antropológicos e literários para as páginas de jornais, os sites e blogs de política, as redes sociais e ao âmbito da linguagem ordinária e corriqueira das discussões populares sobre política.

Elevado à condição de mito, o presidente da república não perdeu a oportunidade de reforçar e propagar a natureza divina de sua missão. A reiterada menção à sua sobrevivência física à facada de Juiz de Fora era a pedra de toque que faltava na construção de uma autoimagem hagiográfica da trajetória de um obscuro e agressivo parlamentar, dedicado às mais reacionárias causas, convertido em salvador da pátria e encarnação do desejo do povo brasileiro.

O final da história nos é desconhecido. Estamos no coração do ciclone, no interior da tempestade. É desde esse lugar que tentaremos construir essas breves notas.

Três dias atrás – ou seja: em 18 de agosto de 2021 – o general da reserva do exército brasileiro Luis Eduardo Ramos estampou todas as mídias ao afirmar que não houve ditadura entre 1964 e 1984 e definiu o ocorrido ali como um regime militar de exceção muito forte. Na mesma fala, o general, ocupando o cargo de secretário geral da presidência, definiu a questão como um problema de semântica. No dia anterior – ou seja: em 17 de agosto de 2021 – outro general da reserva, Braga Netto, afirmou, na condição de ministro da defesa, ante plenária constituída pelos parlamentares integrantes de três comissões da Câmera Federal – comissão de fiscalização financeira e controle, comissão de relações exteriores e defesa nacional e comissão de trabalho, administração e serviço público – exatamente o mesmo: não houve uma ditadura, houve um regime forte. Indo além da mera conceituação, o general explicitou o fundamento de sua opção pelo termo como sendo o adequado para descrever o ocorrido no recente passado nacional: se houvesse sido uma ditadura, muitos não estariam aqui.

É sim um problema de semântica que a retórica política tenha incorporado termos como mito e narrativa de forma imprecisa, irrefletida e vulgar. É esse fenômeno que tomaremos como objeto ao escrever essas notas. E o que nos move é a certeza de que muitos não estão aqui por terem sido ceifados pela última ditadura. Também a certeza de que muitos de nós não estarão aqui se essa nova ditadura conseguir se estabelecer no controle do Estado.

Ante a poética da morte que assola nosso presente, talvez a sobrevivência seja mesmo uma questão de semântica: no início de tudo houve uma ditadura e a essa ditadura sucedeu-se uma anistia que legitimou a impunidade e turvou nossa memória daqueles fatídicos anos. As relações entre ideologia e narrativa são bem mais complexas do que o discurso bolsonarista pretende nos fazer crer ao impingir aos discursos e práticas que se opõem ao seu projeto de poder o termo narrativa. As possibilidades polissêmicas do que pode ser entendido como mito ultrapassam em muito o pragmatismo vulgar que tem associado, diariamente, este projeto de poder à ideia mítica de redenção. Na base de tudo opera uma estratégia de associação direta entre os termos ideologia e narrativa como termos sinônimos que se oporiam semanticamente aos termos sinônimos verdade e mito. Auto-identificados como detentores da verdade, os seguidores do mito nomeiam todo e qualquer discurso que se opõe aos seus objetivos como narrativa e vão avançando, a céu aberto, contra todo o regime de práticas jurídicas, discursivas, políticas, éticas e estéticas que caracterizaram nossa frágil e incipiente democracia.

Antes que os pequenos e lentos avanços conquistados, a duras penas, desde a constituição de 1988, sejam parte do reino do era uma vez gostaríamos de revisitar o dicionário e, quem sabe, a semântica e a retórica nos ajudem a compreender algo de como a poética da morte ressuscitou do reino do esquecimento uma ideologia que todos pensávamos morta e acabada.

2.

No meio do caminho havia uma epidemia biológica. No meio do caminho havia um desastre sanitário. No meio do caminho havia uma estranha gripe. Todos os desdobramentos da eleição de Bolsonaro, da militarização do Estado brasileiro e da instauração de um regime autoritário estão mergulhadas num contexto específico determinado por uma contingência: o alastramento do Covid-19 e suas variantes.

A tomada de posição do governo federal, em relação a esse fenômeno, determinou, em boa medida, a resposta que os atores do campo político democrático construíram. Neste cenário, forjou-se o discurso que identificou os termos ciência e verdade buscando, através desta unificação semântica, instituir uma ferramenta política contrária ao que se nomeou como narrativa negacionista.

A oposição entre narrativa científica e narrativa negacionista se reproduziu no interior do debate político sobre as formas de enfrentamento e controle da expansão da pandemia. Essa operação discursiva atualizou, alimentou e radicalizou o maniqueísmo contido na formulação do projeto de poder fascista do bolsonarismo. De um lado a verdade, a ciência e a democracia; do outro o fascismo, a ideologia e o genocídio.

Por caminhos opostos se reafirmava os territórios discursivos a serem ocupados pelos sujeitos históricos no embate político que se travava. Nas fronteiras deste reposicionamento ideológico parecíamos condenados a deitar nas águas do rio toda discussão mais refinada sobre imaginação, subjetividade e linguagem sob pena de sermos derrotados pela mais tosca e vulgar versão dos acontecimentos que estamos vivendo. A tentação de um regresso epistemológico às dicotomias positivistas entre fato e ficção, realidade e imaginação, verdade e ideologia, historiografia e poética tornava-se quase que um imperativo ético ante a propagação do negacionismo, do autoritarismo e da militarização que compunham o núcleo duro do projeto de poder fascista. Qualquer hesitação relativista poderia nos arrastar ao cenário de vale-tudo onde todas as afirmações sobre o real seriam igualmente válidas e, portanto, qualquer escolha entre democracia e ditadura, ciência e charlatanismo, história e ideologia, seriam apenas resultado de empatias pessoais e valores específicos não sujeitas à parâmetros lógicos e racionais de aferição.

Questões aparentemente técnicas – utilização ou não de máscaras faciais, eficiência ou não das vacinas imunizantes, eficácia de medidas de isolamento social vertical ou horizontal, restrições de funcionamento de atividades econômicas, limitações à circulação dos indivíduos nos espaços públicos – ocultavam uma série de proposições que escapavam aos postulados médicos sobre as medidas sanitárias a serem postas em prática.

Conscientes de que sua sobrevivência enquanto projeto político dependia diretamente da reposição perpétua de posições maniqueístas, os fascistas não tardaram a fundamentar suas decisões instaurando uma nova dicotomia: a saúde versus a economia. Toda solução apresentada pela oposição era imediatamente identificada como um empecilho ao funcionamento da economia e o desenvolvimento adequado do mundo do trabalho causando prejuízos irreparáveis ao processo de geração de riquezas e capitais concebido como valor último e parâmetro definidor do almejado progresso da nação.

A encruzilhada maniqueísta nos reconduzia, por tortuosos caminhos, aos princípios epistemológicos duros do positivismo: o conhecimento objetivo da realidade se apresentava como a única e necessária postura metodológica capaz de produzir as ferramentas heurísticas capazes de fornecer as armas contra o negacionismo, o militarismo e o autoritarismo. Estávamos em guerra, os generais tomaram de assalto o ministério da saúde e levaram a sério a missão. Entre o vírus e o fascismo fomos perdendo a capacidade de sonhar. Entre o vírus e o fascismo fomos vendo escorrer nossa saúde e nossa liberdade. Entre o vírus e o fascismo fomos assistindo a propagação do empobrecimento massivo e a aprovação de reformas políticas que atualizavam, magistralmente, os vínculos de dependência econômica ao sistema internacional.

A insurreição do agronegócio contra as leis de proteção às comunidades tradicionais e às regulamentações dos marcos legais da exploração da mão de obra encontrava, finalmente, um grupo capaz de conduzir e implementar seus anseios. Que esse grupo fosse de origem militar e ostentasse certo verniz nacionalista que, como uma pátina, recobria o desmonte dos mecanismos de proteção dos interesses econômicos nacionais, tornava a solução ainda melhor.

Não havia guerra nenhuma. Vírus não compõem exércitos, tampouco defendem bandeiras de nações inimigas. A retórica da guerra contra a doença de nossos corpos e de nossa estrutura produtiva e comercial servia a interesses escusos. Assim como a retórica da pátria, da liberdade e do combate à corrupção ocultava outros interesses. Tudo uma questão de semântica: a tutela dos militares como limite do exercício dos poderes civis.

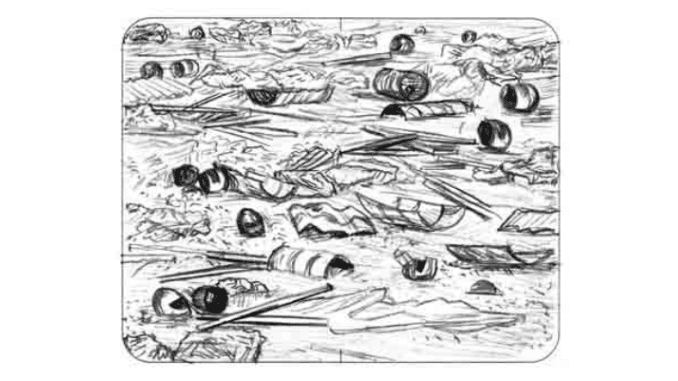

Somente os saberes da ciência médica nos livrariam da pandemia. Somente os saberes da ciência histórica nos livrariam do obscurantismo e da ignorância fascista. Os dois fracassavam a passos largos e tudo ia se convertendo em ruínas. A morte, a miséria e o terror se propagavam em tempo acelerado e nem a medicina, nem o direito, nem a história eram capazes de frear o avanço irresistível da doença e da ideologia. Na terra arrasada, em meio às ruínas das expectativas mais otimistas, parecia não existir lugar à imaginação. A ressurreição do realismo erguia-se como imperativo categórico e condenava a imaginação ao exílio, ao cárcere ou ao silêncio. Todo relativismo tornava-se suspeito de cumplicidade com a tirania e até o mais mecanicista dos esquemas vulgares de interpretação econômica da realidade fática se apresentavam como moralmente mais louváveis e desejáveis que quaisquer produtos da imaginação.

Narrativa tornou-se um termo pejorativo para reduzir a argumentação do outro à ideologia, discurso sem fundamento, visão distorcida da realidade. Ambos os lados adotaram essa posição e as acusações mútuas adotaram esse princípio. O mais superficial exame do debate dos senadores nas sessões da CPI da Covid é mais que suficiente para comprovar como esse termo passou a ser manejado no interior da disputa política.

Uma última anotação: se a oposição detinha a chancela da ciência como fiadora da verdade de seu discurso e de suas práticas, os bolsonaristas também necessitavam exibir a sua. Era também uma questão semântica: bastava ao líder recorrer à linguagem do senso comum e promover incessantemente a ideia de que assim como sua linguagem era a linguagem do senso comum, o seu projeto era o projeto do povo e, em última instância, ele era o povo e o povo era ele. Não foi difícil realizar tal tarefa, mas ainda faltava a cereja do bolo: era preciso adornar com ares transcendentais o autoritarismo ordinário. Os pastores evangélicos atenderam prontamente ao chamado.

3.

A teologia da prosperidade é um dos capítulos mais miseráveis da história das religiões. Essa serva cega do progresso que neopentecostais e carismáticos semearam cresceu como uma erva daninha e sufocou nossa imaginação espiritual. Difundida e legitimada pelo vaticano como barreira de contenção à teologia da libertação e utilizada, das formas mais inescrupulosas, por pastores dispostos a arrebanhar desesperados e saquear suas míseras reservas econômicas; a teologia da prosperidade foi um golpe profundo na constituição de formas engajadas da experiência religiosa amparadas em vivências comunitárias.

A teologia da prosperidade, aliada do empreendedorismo individual e dotada de dispositivos de emissão de juízos morais condenatórios sobre toda atividade alheia à produção e reprodução de riquezas; essa infame corrente espiritual aboliu todo sentido transcendental à experiência humana e gerou uma poderosa e influente rede de alianças políticas a serviço do projeto de poder bolsonarista. Ungidos pela estranha escatologia de uma fé que, num ato falho semântico, identifica graça divina e enriquecimento (ainda quando por meios ilícitos) o projeto de poder bolsonarista encontrou a legitimação ideológica do seu catecismo caudilhista. Ainda mais útil por trazer, junto a si, um rebanho devidamente doutrinado.

A santíssima trindade estava completa: a verdade de deus, a verdade do povo e a verdade do bolsonarismo eram, apenas, distintos momentos de uma mesma verdade. Aparições de um mesmo fantasma. Foi assim que deus livrou da morte o seu líder depois de um atentado. Foi assim que deus permitiu que um obscuro político sem base partidária e sem apoio do grande capital conseguisse galgar o inalcançável posto de presidente da república. Uma república corrompida pela ação de civis inescrupulosos, esquerdistas mal intencionados e toda sorte de representantes de práticas abomináveis. A instrumentalização de deus a favor do fascismo é tão gritante quanto foi a instrumentalização dos carismáticos contra a teologia da libertação.

O fantasma do socialismo precisava ser combatido por todos os meios. Twitter, estações de rádio, televisão, centenas de milhares de igrejas nas periferias, missionários em terras indígenas e quilombolas. Some-se a isso a propensão ao messianismo e ao milenarismo que caracteriza nossa formação e nos deparamos com uma tragédia mais que anunciada. Não é casual que nos últimos dias os soldados do exército bolsonarista não se cansem de repetir em sua batalha contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que o poder emana do povo, ou seja, que a verdade emana do povo. Mas de qual povo se trata senão do povo de deus? Do povo ungido por deus? Do povo abençoado por deus?

Engajar deus na guerra de narrativas é uma premissa fundamental do bolsonarismo e de nada adiantaria aqui invocar a nosso favor nenhum argumento racional, científico ou metodologicamente demonstrável. Talvez Ogum, senhor de todas as guerras, possa combater ao nosso lado, ainda que uma parte de seus exércitos debande para o lado do inimigo; como Arjuna teve a Krishna o teremos ao nosso lado.

Não se combate mito com história. Não se dissipa ignorância com compreensão. O bolsonarismo é um mito, representa um momento triste da miséria da imaginação. Não é denunciando a falsidade proposital de suas asserções sobre a realidade que o venceremos. Menos ainda retroalimentando-o com estéreis práticas políticas que garantem o seu direito à convivência no seio do estado democrático de direito. O bolsonarismo é, como todo fascismo, uma excrescência vulgar do romantismo. Sem o refinamento de Gustavo Barroso, Plinio Salgado ou Marinetti. Ao desqualificar incessantemente as críticas que lhe tem por alvo como narrativas, os bolsonaristas revelam, inconscientemente, a natureza de sua própria retórica: sua inconsistência e ausência de fundamentação. Ceder à tentação de combatê-los com uma epistemologia positivista assemelha-se a tentar prevenir uma enfermidade provocada por vírus com um remédio destinado a eliminar vermes; além de amargo o tratamento, já traz comprovada, sua ineficácia.

Certo professor de filosofia costumava dizer, em suas aulas de ética, que falávamos muito em metafísica por não possuirmos nenhuma em ação; parece que hoje se dá o mesmo, falamos muito em narrativa por não termos nenhuma ou por que todas as que temos nos levam à encruzilhada sem saída entre a barbárie da civilização e a civilização da barbárie. Nos dois casos restará a indigência à imaginação. Esperemos que dessas ruínas outro mito possa nascer, outro mundo também. E que seja um mundo intolerante à intolerância que, por temor à sombra que alimenta como fera no jardim, apaga os caminhos que percorreu com avidez e pressa. Eis aí uma última questão semântica: feras sombras e intolerâncias habitando o mesmo jardim.

O problema do fascismo é um problema linguístico, concordo. Nele faltam palavras para dizer os mortos, os presos, os exilados e todos os outros que vão sendo abandonados pelo caminho. É um grave problema linguístico um regime político que extrai, à fórceps, do dicionário da vida cotidiana a palavra liberdade. Mais que nunca é válido o alerta de Ginzburg: a realidade nem sempre é reacionária, o sonho e o desejo não necessariamente são revolucionários. Sem conjugar os dois não haverá epistemologia capaz de abrir, neste maldito labirinto, uma fresta que nos sinalize a direção de uma poética da imensidão. Basta. Essas notas me consumiram todo um sábado de procrastinação.

*Nuno Gonçalves Pereira é professor de História da América na Universidade Federal Recôncavo da Bahia (UFRB).