Por RAFAEL MANTOVANI*

O senhor precisava do escravo, o rei precisava do súdito, assim como o rico brasileiro tem a necessidade do pobre

Qual é a graça de ir a Nova Iorque se o seu porteiro também pode ir? É o que se perguntava Danuza Leão nos idos de 2012. Foi bastante criticada à época e pediu desculpas, mas o crucial desse caso é que a socialite nos forneceu importantes pistas sobre sociabilidade e riqueza no Brasil: o prazer que a bonança material aqui fornece aos endinheirados não é a comodidade e o conforto, mas a distância social (ou abismo social). “Bom mesmo é possuir coisas exclusivas, a que só nós temos acesso”, completava. A exclusividade é o que fornece prazer e sentido à experiência: se muita gente tem acesso, perde a graça.

Os praticamente quatrocentos anos de escravidão legalizada no país criaram a perspectiva de que ser alguém significa ser diverso das camadas pobres e escravizadas. A prática social que gera sentido à existência é a da distinção: o que legitima uma pessoa é a singularidade do seu acesso privilegiado aos bens sociais: educação, viagem, comidas, entretenimento etc. Com relação à educação, haja vista o exemplo daquela moça no Leblon, em julho de 2020, em embate com o fiscal da vigilância sanitária, que estava averiguando a aglomeração na reabertura de alguns bares no Rio de Janeiro e chamou a pessoa que a acompanhava de cidadão: “Cidadão, não! Engenheiro civil formado, melhor do que você”.

Ou mesmo o outro exemplo da arquiteta que gritava com o policial que ele não poderia prendê-la por ela ser arquiteta. Uma vez concluída a fase da educação superior (que estava restrita a um grupo seleto), que por favor não me confunda com qualquer outra pessoa nascida no Brasil. Os direitos e deveres devem ser diferenciados. Trata-se do famoso “você sabe com quem você está falando?” Afinal, a fala – mesmo a da lei, que deveria tratar qualquer um sem distinção – precisaria se adequar à classe social.

A tão referida ascensão da classe C, o acesso dos negros e pobres à universidade pelas políticas de cotas a partir dos anos 2000 são alguns fenômenos que geram o ressentimento-Danuza-Leão. O que fazia sentido – o acesso exclusivo aos bens sociais – deixou de fazer. Como fica a narrativa de si próprio diante da nossa nova realidade? Afinal, o senhor de escravo precisa do escravo para sê-lo. Da mesma forma, se é a distância social que fornece identidade, que dá significado e conteúdo às experiências pessoais, o que acontece quando ela se torna um obstáculo combatido por políticas públicas?

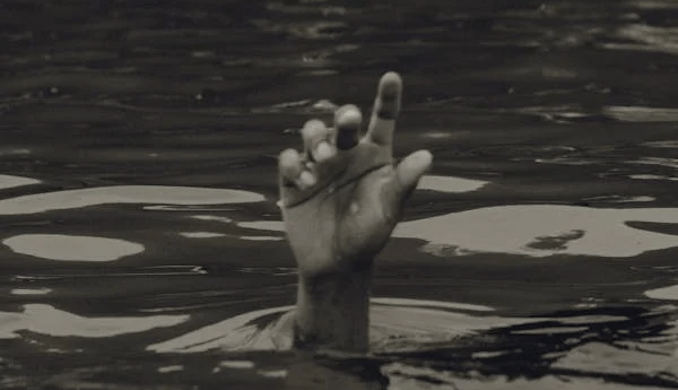

Acontece que essas políticas públicas passam a ser o inimigo número um dessa parcela social. O senhor precisava do escravo, o rei precisava do súdito, assim como o rico brasileiro tem a necessidade do pobre, o distinto requer o que entende por gentalha, mas longe dele. Pois é estar à distância da ralé que possibilita a experiência de “se diferenciar do resto da humanidade”, para citar uma vez mais Danuza.

Note o leitor que o que se pode entender como mau-caratismo – e talvez realmente o seja – provém também da tragédia das elites brasileiras na hora de recompor simbolicamente a sua existência no mundo. É daí que surge o seu enorme ressentimento com qualquer política que vise a diminuir as desigualdades sociais. Mais uma vez: são as desigualdades sociais que lhes geram sentido no mundo, portanto, aquele que queira diminuí-las será invariavelmente o seu inimigo.

“Negros na minha universidade?”, pessoas trans que agora estão requerendo os mesmos bens sociais, feministas denunciando o privilégio ilegítimo de homens brancos: a democratização social é o fim da sociabilidade de tipo brasileira e com esse fim se vai o que se entendia como mundo organizado. Isso significa que o momento de diminuição das distâncias sociais é o momento de crise para as elites. O que parecia contraditório e contraintuitivo deixa de ser: se é a crise social que gera sentido, o momento de combate a essa crise é o que gera o colapso da identidade.

Não por acaso essas pessoas têm fixação com a ideia de segurança pública. As melhorias sociais efetivamente põem em risco esse lugar social secularmente construído: ele está sendo contestado. Mas nem tudo pode ser dito em alto e bom tom, logo, o medo aparece de maneira recalcada, como medo da violência, do caos, da morte. “Onde vamos parar?” E em momentos de crise, a solidariedade do grupo se fortalece. E em nome da identidade aristocrática, armam-se as forças de segurança e assassina-se uma multidão. Como diziam os Titãs, “riquezas são diferenças e a morte não causa mais espanto”. Assim como o sol não causa mais espanto: até porque ele nasce para todos e usufrui-lo estaria insuportavelmente democratizado.

Em 1957, Ingmar Bergman realizou dois filmes que tratavam de crise, morte e busca de sentido: O sétimo selo e Morangos silvestres. No primeiro, Bergman faz um interessante exercício anacrônico de colocar o ateu Antonius Block (interpretado por Max von Sydow) no momento mais obscuro da Idade Média: a praga do século XIV. A morte vem buscá-lo, ele a distrai em um jogo de xadrez e sai em busca de Deus e da razão da existência. Ao final, pela sua busca egoísta, não se redime.

Já Morangos silvestres conta a história de Isak Borg (papel de Victor Sjöström), um velho cientista que se afastou de todos e tem um sonho de que vai morrer. No decorrer do filme, vai percebendo os erros que cometeu na vida, deixando de ser ranzinza e consegue se conectar novamente às pessoas que o cercam. Note-se que se trata, nos dois filmes, de crise causada pela imagem da morte, que se transforma em busca de sentido.

Mas cada um dos protagonistas tomou um caminho diferente. Antonius Block continuou tratando as pessoas próximas com desprezo ou frieza e acabou entrando na torturante dança da morte que o leva ao seu termo. Já Isak Borg, que foi capaz de se conectar à sua própria humanidade, à juventude, aos familiares que participam dos seus traumas, sente-se amado e volta a ser capaz de amar.

Pergunto-me qual será o comportamento dessas elites brasileiras no futuro. Elas reformularão a maneira como compreendem a sua identidade, como fez Isak Borg, e perceberão que um mundo sem tantas discrepâncias é melhor do que aquele que legitima uma posição pela miséria da outra? Ou permanecerão presas às suas percepções de sociedade estamental em um mundo em transformação?

Em algum momento, ao encontrar o porteiro no aeroporto, a requintada formada em arquitetura será capaz de dizer: “caro Severino, senta-te. Come do meu pão e bebe do meu vinho. Conta-me um pouco do senhor, já que nos vemos quase todos os dias e não sabemos nada um do outro”? Em seguida, eles comungarão da satisfação de saber que mais pessoas podem realizar os seus sonhos de viagens, desfrutarão da presença um do outro, falarão sobre as suas experiências distintas e se enriquecerão com coisas que não sabiam até então? Bem, a história nos diz que não.

A história nos ensina que as elites brasileiras se aferroarão, reivindicarão os privilégios perdidos. 1964, 2016 e 2018 não foram à toa. A afirmação de Milton Ribeiro, ex-Ministro da Educação do governo Bolsonaro, de que a Universidade é para poucos não foi à toa. O revelador texto de Danuza Leão não foi à toa. Redes sociais tenderão a inflar o ressentimento e, assim como Antonius Block, que não teve suas lamentações escutadas pela sua empáfia, sairão em uma dança lúgubre solene, carregando tudo o que tocam para o inferno do distanciamento. Embora sempre em nome do bem.

*Rafael Mantovani é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Autor do livro Modernizar a ordem em nome da saúde: a São Paulo de militares, pobres e escravos (1805-1840) (Fiocruz).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como