Por JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR*

Entre a farsa da conciliação e o silêncio da resistência, o Brasil repete o ritual de trocar justiça por estabilidade — um ciclo onde cada “paz” consolida a pedagogia da submissão

O Brasil vive um desses períodos em que o tempo se dobra sobre si mesmo e pergunta quem, afinal, queremos ser. À sombra da conciliação e sob o pretexto da pacificação nacional, alas do Congresso ensaiam oferecer perdão àqueles que atacaram o coração do Estado democrático. O nome jurídico é anistia, mas o conteúdo é outro: o apagamento do crime pela via do esquecimento. A história, mais uma vez, se oferece como farsa moral e teste de resistência.

As ruas estão em silêncio tenso. Embora não haja grandes manifestações convocadas, há sinais de reorganização difusa: grupos pequenos, barulhentos, pedem “liberdade” e “clemência para os presos políticos”. É a repetição da cena que se conhece desde o Império: poucos falam alto em nome de muitos que calam. Mas há, também, sinais de recusa. No dia 21 de setembro, multidões ocuparam avenidas contra a PEC da Blindagem e contra a anistia, unindo dois gritos que se confundem – o de quem teme o retrocesso e o de quem compreende que o perdão, no Brasil, sempre serviu aos poderosos.

Essa contradição é o retrato fiel do país dependente. O sociólogo Florestan Fernandes chamava de revolução dentro da ordem o modo pelo qual as elites brasileiras reformam tudo para que nada se transforme. E Ruy Mauro Marini descreveu o mesmo movimento como subordinação estrutural: uma sociedade que muda de forma sem alterar o conteúdo da dependência. O que se vê hoje é a tradução política dessas categorias. O autoritarismo tosco e vulgar reaparece em trajes modernos, enquanto a conciliação tenta dar-lhe perfume de estabilidade institucional.

A repetição como método

Os meses anteriores mostram que o país atravessa mais do que uma crise episódica: vive uma repetição histórica que alterna punição simbólica e perdão real. No meu artigo “O Espelho da República”, publicado em setembro no site A Terra é Redonda, a cena do 7 de setembro expôs essa duplicidade. De um lado, uma extrema direita ainda mobilizada, articulada e ruidosa; de outro, uma esquerda desmobilizada, encastelada em gabinetes e cética diante das ruas. O texto perguntava, com ironia amarga: “Queremos continuar reféns de conciliações que adiam o conflito ou desejamos uma República de princípios?” A resposta, até agora, não veio.

Na semana seguinte, em “Cinco Dias de Suspense”, o julgamento dos arquitetos do 8 de janeiro revelou a mesma ambiguidade. A sentença do Supremo Tribunal Federal parecia pedagógica, quase redentora. Mas logo se viu que o gesto de justiça convivia com a possibilidade de uma nova conciliação. Foi uma lição e uma ameaça. Como escreveu o autor, “a democracia não se concilia com o golpismo”, mas o país insiste em agir como se conciliação fosse virtude e não covardia.

Em “A Coreografia da Farsa”, a engrenagem se mostra por inteiro. A conciliação é descrita como método recorrente das elites – uma prática de autopreservação que se reinventa a cada crise, deslocando o custo para a maioria e blindando os de cima contra qualquer responsabilização. A linguagem é contundente: “a cada infração punida, corresponde uma anistia subterrânea”. Essa é a norma não escrita do Brasil moderno, e é nela que a atual anistia tenta se ancorar. O país, dizia o texto, insiste em girar sobre o mesmo eixo, à espera de uma chuva que nunca chega.

A imagem do sertão, recorrente na escrita rosiana e recuperada nas análises recentes, serve aqui como metáfora política. O sertão é lugar de espera e resistência, mas também de resignação. É nele que se aprende a sobreviver à seca e a conviver com a ausência de justiça como se fosse destino. O Brasil, quando aceita a anistia dos golpistas, faz o mesmo: transforma a injustiça em fatalidade e chama o esquecimento de reconciliação.

O fantasma de 1979

O texto “Eles Ainda Estão Aqui” recorda a anistia de 1979 e o pacto que ela selou. Sob o discurso da reconciliação, o regime militar concedeu perdão a torturadores e perseguidos, nivelando vítimas e algozes. O gesto foi a semente da impunidade fardada que atravessou quatro décadas e volta agora, sob novo figurino. Naquela época, a anistia prometia o fim da violência institucional; na prática, garantiu que os mesmos militares que violaram direitos continuassem a definir os limites da política.

A história repete o método: uma violência é seguida de um pacto; o pacto é vendido como pacificação; e o esquecimento torna-se virtude. A lógica é antiga e funciona porque o país aprendeu a confundir estabilidade com covardia. Hoje, sob a fachada de uma democracia representativa, o mesmo mecanismo se repete: o Congresso tenta se autoperdoar, e parte da sociedade, anestesiada, finge que não vê.

Essa anestesia não é espontânea. É produto de séculos de dependência econômica e submissão política. O país se habituou a ser comandado. Francisco de Oliveira lembrava que o pacto sempre é entre senhores, nunca entre povo. A anistia que se desenha no Parlamento é continuação desse pacto: elites civis, empresariais e militares costuram entre si o perdão mútuo, enquanto o povo, espectador cansado, paga a conta em silêncio.

Em “Travessia sem Roteiro”, a derrota da PEC da Blindagem parecia sinal de inflexão. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o parecer favorável, e as ruas, ainda sem lideranças organizadas, mostraram que a pressão social pode impor limites. Foi uma vitória parcial, mas importante. A recusa à blindagem demonstrou que a conciliação perdeu parte de sua legitimidade simbólica. Pela primeira vez em muito tempo, as elites foram obrigadas a recuar.

Mas o texto advertia: o Brasil conhece o risco de transformar cada vitória popular em mais uma etapa da conciliação. As ruas que hoje gritam “sem anistia” podem ser capturadas amanhã pela narrativa do perdão. O desafio está em converter indignação em projeto. Antonio Candido dizia que não há literatura sem sociedade; aqui se poderia dizer que não há democracia sem povo. A política institucional, sozinha, repete a coreografia das farsas. Sem o elemento popular, tudo se converte em rito vazio.

O artigo concluía com uma lição rosiana: “o sertão é lugar de veredas incertas”. Assim também o Brasil. Pode reinventar a democracia ou recair em novo ciclo de submissão. O risco é o mesmo de sempre: a conciliação ser vendida como paz, a impunidade travestida de estabilidade. O que muda é o vocabulário; o enredo é idêntico.

Entre a farsa e o silêncio

Os acontecimentos de setembro e outubro confirmam o padrão. A anistia voltou à pauta, amparada por discursos que falam em “reconciliação nacional”, “cura das feridas”, “superação do ódio”. O vocabulário é de terapeuta; o propósito, de cúmplice. Os defensores do perdão alegam que é preciso “virar a página”. Mas virar página sem ler o conteúdo é o mesmo que rasgar o livro da história.

As pesquisas de opinião mostram que quase metade da população rejeita a anistia. Mesmo assim, ela avança no Congresso. Esse descompasso é sintoma de algo mais profundo: a separação entre vontade popular e sistema político. O Estado brasileiro aprendeu a sobreviver à revelia da sociedade que o sustenta. Ele existe como máquina de administração da conciliação. E quando a população protesta, a resposta é o adiamento. Tudo é adiado – a reforma tributária, o enfrentamento do racismo estrutural, a desmilitarização das polícias, a punição aos golpistas. O país governa a si mesmo como quem administra a espera.

A sociedade civil, por sua vez, oscila entre indignação e cansaço. Há resistência nas universidades, nos sindicatos, nos coletivos de memória. Mas ela ainda é fragmentada, quase subterrânea. O discurso democrático, por vezes, parece tímido diante da brutalidade. E o autoritarismo, mesmo vulgar, aprendeu a falar a língua do cotidiano: a do medo, da ordem, da decência. O fascismo tropical se veste de cidadão de bem, usa a bandeira nacional como escudo e repete com altivez que “Deus está acima de todos”. É uma vulgaridade revestida de fé, uma barbárie que frequenta templos e podcasts.

A dependência como destino fabricado

Essa mansidão social, que se confunde com prudência, é herança direta da dependência estrutural. Desde o século XIX, o país reproduz internamente a hierarquia do sistema mundial: a obediência ao capital estrangeiro, a naturalização da desigualdade, a aceitação do sofrimento como preço da ordem. O que a Teoria marxista da dependência chamou de “superexploração do trabalho” pode ser lida, no campo político, como “superexploração da paciência”. O povo brasileiro é educado a suportar, não a transformar. Aprende a esperar salvação, não a produzi-la.

Essa pedagogia da submissão é cultivada pelas elites com maestria. Elas sabem que o medo é mais eficaz do que a força. Por isso, cada tentativa de ruptura é seguida por uma campanha moralista, religiosa ou fiscal, que devolve o país ao seu leito histórico. Quando o povo se rebela, dizem que é baderna; quando protesta, dizem que é terrorismo; quando reivindica, dizem que é populismo. E assim o autoritarismo vulgar se renova, domesticando a indignação e convertendo-a em silêncio.

A história brasileira se move por ciclos. De 1930 a 1964, de 1985 a 2025, a alternância entre ruptura e conciliação funciona como motor de sobrevivência das classes dominantes. Cada regime se apresenta como novo, mas é continuação do anterior. O getulismo conciliou trabalhadores e patrões, o regime militar conciliou repressão e crescimento, a Nova República conciliou democracia e mercado. A cada etapa, o conflito é adiado, e o povo, convidado a aplaudir a moderação dos senhores.

O que se vive agora é a versão digital dessa tradição. O autoritarismo veste terno slim, circula na Faria Lima e se comunica por aplicativos. Não precisa mais de tanques; basta o algoritmo. E, como antes, a sociedade civil assiste, atônita, ao espetáculo da autoproteção. Parlamentares discutem a anistia dos golpistas enquanto professores esperam reajuste, indígenas aguardam demarcação e o povo mede o preço do gás. O contraste é indecente, mas não surpreende. É o país sendo fiel a si mesmo.

A resistência, portanto, começa pela memória. O esquecimento é o instrumento político mais eficaz das elites brasileiras. Ele transforma a dor em folclore e o crime em anedota. É por isso que o 8 de janeiro corre o risco de virar feriado cívico – não como lembrança do terror, mas como símbolo de reconciliação. Contra isso, é preciso narrar, registrar, insistir.

A memória é a forma mais radical de resistência porque impede o país de dormir tranquilo. Ela é o espinho na garganta dos que preferem o silêncio. Ao lembrar o que aconteceu, nega-se à história o direito de mentir. A anistia, ao contrário, é a oficialização da mentira. Ela declara que todos erraram, que todos sofreram, que todos merecem perdão. É o discurso confortável da simetria: o mesmo que justificou a impunidade de 1979 e que agora volta, adaptado à retórica do centrismo democrático.

Ovelhas e senhores

O que está em jogo é mais do que o destino dos condenados de 8 de janeiro. É a própria definição de cidadania. Se a anistia passar, o país confirmará que o crime contra a democracia é passível de negociação. Confirmará que destruir o Congresso é menos grave do que atrasar um imposto. Confirmará, enfim, que a lei é flexível quando se trata dos de cima e implacável quando atinge os de baixo.

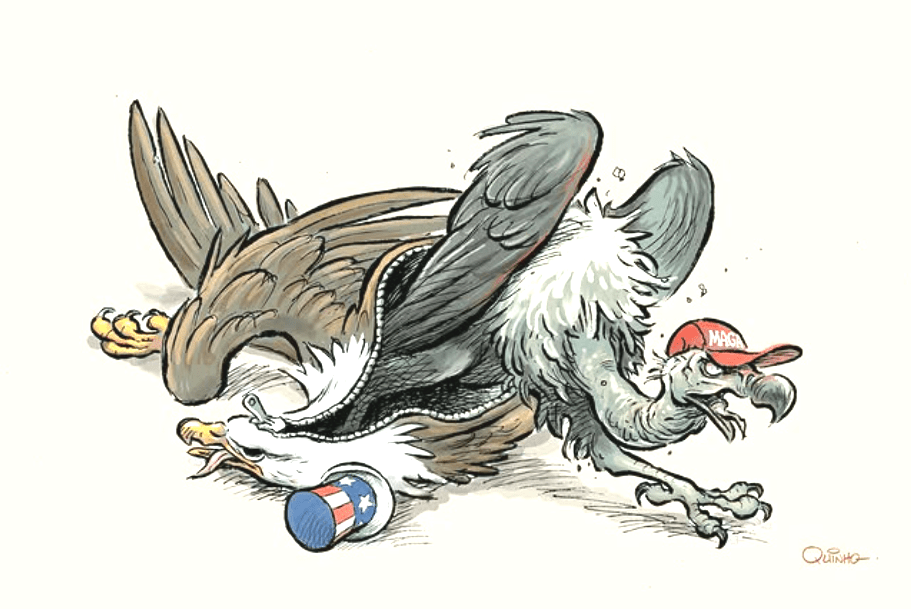

Essa inversão é o núcleo do autoritarismo tosco e vulgar que se disfarça de legalidade. É o poder rindo de si mesmo, um sistema que se autodevora para permanecer intacto. As elites aprenderam a servir o próprio país em banquetes simbólicos, e a sociedade civil, habituada à mansidão, oferece-se como refeição. A imagem é dura, mas verdadeira: somos a ovelha abatida e servida no jantar da Faria Lima.

Enquanto banqueiros brindam com vinhos caros e comentam o bom desempenho da bolsa, o Congresso prepara o perdão aos que atentaram contra a República. A vida cotidiana se organiza ao redor dessa ironia: a democracia morre lentamente, mas com etiqueta. E, entre taças e risos, o país se acostuma a ser devorado.

Ainda assim, há algo que resiste. As mobilizações de setembro mostraram que o país não está morto. Há energia social acumulada, há uma juventude que recusa o cinismo e um conjunto de instituições que, apesar das contradições, tenta defender a legalidade. A recusa popular à anistia é uma dessas frestas por onde o futuro ainda respira.

A história brasileira ensina que as rupturas verdadeiras não começam no topo, mas nas bordas: nas universidades, nas escolas, nas ruas, nos sindicatos, nas artes. É ali que a memória se transforma em consciência, e a consciência, em ação. Quando a sociedade compreender que o perdão oferecido aos poderosos é a sentença de condenação dos pobres, o ciclo de conciliação começará a ruir.

O autoritarismo tosco pode ser derrotado, mas não por indignação passageira. É preciso projeto, organização, persistência. É preciso reconstruir o sentido da palavra público – um conceito sequestrado pelo discurso da eficiência e da austeridade. O fundo público, a universidade pública, a escola pública: tudo isso está sendo corroído pela mesma lógica que agora tenta absolver o golpismo. Resistir à anistia é resistir à financeirização da vida e à captura da democracia pelo capital fictício.

Há momentos em que um país se revela pelo modo como lida com seus criminosos e seus covardes. O Brasil, hoje, está diante dessa escolha. Pode repetir o ritual da conciliação e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ou pode, pela primeira vez, romper o ciclo.

A conciliação é a arte da covardia institucional, e o autoritarismo vulgar é sua forma cotidiana. Um não existe sem o outro. E ambos se alimentam do esquecimento. Resistir, portanto, é lembrar. É afirmar que o 8 de janeiro não foi um mal-entendido político, mas uma tentativa de destruição da democracia. É dizer, com todas as letras, que não há paz possível enquanto o país insistir em perdoar seus algozes.

A história mostra que os ciclos não se quebram sozinhos. Eles precisam ser interrompidos por uma decisão coletiva. Talvez ainda falte força para tanto, mas a lucidez já é começo. Quando a ovelha perceber que pode morder, o banquete terminará.

O Brasil, cansado de repetir o mesmo roteiro, tem diante de si a chance de transformar a lembrança em horizonte. Contra o esquecimento, resta a memória como arma e o futuro como tarefa. E talvez seja essa a forma mais concreta de resistência: não aceitar ser o prato principal no jantar da Faria Lima.

*João dos Reis Silva Júnior é professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Autor, entre outros livros, de Educação, sociedade de classes e reformas universitárias (Autores Associados) [https://amzn.to/4fLXTKP]

Referências

CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2000.

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 5. ed. São Paulo: Globo, 2005.

MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1973.

OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista / O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.

PAULANI, Leda Maria. Brasil Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico. São Paulo: Boitempo, 2008.

PRADO, Eleutério F. S. Crítica da razão econômica: tempo, valor e capital. São Paulo: Edusp, 2010.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. Contra o esquecimento. A Terra é Redonda, São Paulo, 11 out. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. Travessia sem roteiro. A Terra é Redonda, São Paulo, 28 set. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. Eles ainda estão aqui. A Terra é Redonda, São Paulo, 22 set. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. A coreografia da farsa. A Terra é Redonda, São Paulo, 15 set. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. Cinco dias de suspense. A Terra é Redonda, São Paulo, 10 set. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. O espelho da República. A Terra é Redonda, São Paulo, 8 set. 2025. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A