Por FÁBIO VENTURINI, JANES JORGE & LUIGI BIONDI*

Introdução dos organizadores da coletânea recém-publicada

O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991, representou uma ruptura na ordem política mundial. Na perspectiva da luta de classes assinalou uma derrota histórica da classe trabalhadora e do movimento socialista internacional, embora houvesse pequenos grupos dentro dele que viram no fim do sistema soviético algo positivo. Essa ruptura foi precedida por outro acontecimento marcante: a queda do muro de Berlim, em 1989.

Em artigo publicado no jornal inglês The Independent, em 2 outubro de 1990, e republicado no Brasil em 12 de novembro de 1990, pela Folha de S. Paulo, com o título “1989 – o que sobrou para os vitoriosos”, Eric Hobsbawm, se perguntou: “Como puderam o temor, a esperança ou o simples acontecimento de outubro de 1917 dominar a história mundial por tanto tempo e tão profundamente que nem mesmo os mais frios ideólogos da Guerra Fria puderam esperar a desintegração virtualmente sem resistência verificada em 1989?”

O renomado historiador comunista ressaltava que o principal efeito de 1989 era “que o capitalismo e os ricos deixaram de sentir medo, por enquanto” e que, no curto prazo, o mundo enfrentaria, pelo menos, três grandes problemas: “a crescente diferenciação entre o mundo rico e o mundo pobre (e provavelmente entre os ricos e os pobres no interior do mundo rico); a ascensão do racismo e da xenofobia; e a crise ecológica, que nos afetará a todos”.

O fim da URSS foi sentido fortemente em todo o mundo. Em alguns países, como Cuba, assinalou grave crise econômica e o recrudescimento dos ataques ao país, fragilizado por não fazer mais parte do sistema soviético que abrangeu uma terça parte da humanidade. Na então Iugoslávia, país comunista “heterodoxo”, mas que operava como uma câmara de compensação, transição e mediação entre o bloco socialista soviético e o mundo capitalista liberal da Europa ocidental, em uma conhecida posição geopolítica balcânica particularmente estratégica para as relações com a região do Oriente Médio e da África norte-oriental, a guerra civil secessionista iniciada e aparentemente resolvida durante o ano de 1991 com a independência da Eslovénia, se transformou em um conflito sem precedentes, descontrolado, com ações de genocídio étnico, violência de gênero, e chacinas que destruíram décadas de convivência num recrudescimento de ódios nacionalistas e racistas que ultrapassaram de muito os da II Guerra Mundial naquele país. A guerra da Iugoslávia mostrou toda a fraqueza da nova Rússia, que por sua vez havia se separado de amplos territórios com os quais havia mais de duzentos anos integrava o Império russo e, depois, a URSS. Evidenciava, com a intervenção resolutiva da OTAN (leia-se, dos EUA) o fim efetivo do mundo bipolar e o início de uma nova era, do monopólio imperial geopolítico e global estadunidense.

No mundo árabe e islâmico em geral, os projetos nacionalistas redistributivos e de oposição à penetração descontrolada das diversas multinacionais e, particularmente, as do mercado energético, da indústria do petróleo e seus derivados, sofreram revezes e houve virada político-ideológica histórica: o extremismo político-religioso islâmico, antes alimentado nos anos da Guerra Fria em função antissoviética pelos Estados Unidos e alguns países islâmicos, tomou o lugar opositivo de contraste ao neocolonialismo de outros projetos, como o socialismo Baathista de inspiração síria e iraquiana, este último definitivamente destruído em 2003 por uma força militar liderada pelos EUA e composta por Grã-Bretanha, Austrália e Polônia, que já evidenciava o elo cada vez mais estreito deste país eslavo com os EUA e seu papel na crise interna do bloco soviético durante a década de 1980.

O Afeganistão, com o fim do governo sustentado pela União Soviética e com a retirada das tropas do Exército Vermelho, não encontrou nenhuma saída democrática institucional, e de abertura a uma sociedade mais tolerante, pelo contrário mergulhou num conflito civil e regional generalizado, onde os EUA e alguns aliados substituíram o que havia sido em parte o papel da URSS. O conflito só encontrou uma solução aparentemente definitiva em agosto de 2021, com a reinstalação do Emirado talibã, um Estado teocrático.

Finalmente, a disponibilidade do arsenal soviético (a partir de 1992, russo), no mercado legal e ilegal internacional de armas, determinou também um impacto geral nas guerras civis travadas em várias partes do mundo, na projeção e poderio militar das grandes organizações de traficantes ilegais e milícias de todo tipo. Talvez nem precise mencionar neste âmbito o fato mais importante, o perigo que um enfraquecimento generalizado da soberania nacional russa, egressa do fim da URSS, tem significado e ainda pode representar para um país que guarda um arsenal nuclear de destruição de massa impressionante.

A retirada da influência global soviética abriu assim um vazio que não somente afetou a situação europeia, com a expansão da aliança militar da OTAN, mas foi funcional à restruturação do controle e da viabilização dos recursos minerais e energéticos globais, o que teve efeitos internos no surgimento da chamada oligarquia russa que a partir do século XXI gradualmente tentou retomar os fios da influência russa em termos econômicos globais e geopolíticos, sem grandes sucessos, na verdade, assistindo ao avanço da OTAN e da UE em países da Europa oriental antes constitutivos dos equilíbrios geopolíticos da chamada esfera russa, e tendo que acompanhar a liderança econômica da China, outrora seu competidor, no mundo socialista.

A chamada década perdida dos anos de 1990 na Rússia, a Era Yeltsin, ao invés de liberar o socialismo local de certas constrições do sistema monocrático do Partido Comunista, em vista da formação de um novo partido socialista amplo e democrático, viu a desconstrução da herança soviética de intervenção estatal na sociedade, para fins redistributivos e de democracia social, que só voltou a ser retomada parcialmente, sob uma ótica e projetos diferentes, pelo rejuvenescido nacionalismo russo das últimas duas décadas do século XXI. As diversas tentativas de criar um novo partido socialdemocrata clássico (campo de onde surgiu, historicamente, o próprio partido comunista bolchevique) com uma ampla expressão parlamentar, feitas pelo último secretário do PCUS, Michail Gorbachev, foram todas frustradas: o partido praticamente nunca teve expressão parlamentar até desparecer de vez em 2013 após dissoluções, refundações e alianças nunca significativas. O novo Partido Comunista da Federação Russa, fundado em 1993 por Gennady Zyuganov, foi e continua sendo o principal herdeiro político do comunismo soviético, mas perdeu progressivamente votos desde o máximo de 32% (40% no segundo turno) em 1996 até o mínimo de 11% em 2018, para crescer novamente nas últimas eleições de 2021 (quase 20%), se tornando o segundo partido mais votado na Rússia, mas muito distante da Rússia Unida, de Vladimir Putin e Dimitri Medvedev. O partido oscilou entre a oposição radical, mas com poucas perspectivas de sucesso de ampliação e hegemonia, e um aparelhamento ou convergências eventuais com os diversos governos russos em torno das grandes questões ligadas ao nacionalismo e ao papel internacional da Rússia, saudosistas do antigo poder geopolítico soviético, como ocorre nestes tempos de guerra com a Ucrânia.

Como sabemos, o historiador E.J. Hobsbawm, terminou a sua “tetralogia das Eras” com uma nova definição periodizadora: o século XX, como Século Breve, cujas balizas estariam entre os anos de existência do mundo soviético, 1917 e 1991.

Afinal, a nós também, organizadores desta coletânea em solo brasileiro, parece que o principal efeito da derrocada da URSS foi, de fato, no longo período, o fim da abrangência e da força dos diversos projetos políticos socialistas, desde os mais estadistas e coletivistas e de ampliação efetiva da democracia social, até os de nacionalismo inclusivo ou liberais keynesianos, que a simples existência do modelo soviético, para além de sua influência geopolítica, tornava efetivamente possíveis mundo afora.

O objetivo dessa coletânea, assim, foi problematizar o mundo com e sem a União Soviética, até o ano de 2021, quando se completaram trinta anos da sua dissolução. A ideia deste livro surgiu a partir do sucesso de um seminário realizado em outubro de 2021, na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que despertou grande interesse da comunidade acadêmica, em especial dos jovens e uma infinidade de perguntas. Nem todos os participantes do seminário escreveram capítulos para a coletânea e há autores da coletânea que não participaram do seminário. Assim, embora mantenham relação, o seminário e a coletânea são independentes um do outro.

Os primeiros três capítulos da coletânea abordam questões fundamentais da União Soviética. No primeiro capítulo, “O complexo militar-industrial soviético: uma chave para a história da URSS, do comunismo internacional e da Guerra Fria”,Gianluca Fiocco apresenta o surgimento do complexo militar-industrial (CMI) soviético na passagem dos anos 1920 para os anos 1930, seu grande êxito na Segunda Guerra Mundial e o auge nos anos 1970. Depois, indica como a Perestroika encontrou no CMI um grande obstáculo e a sua persistência na Rússia atual. Jo Klanovicz escreve o capítulo 2, “Uma leitura ambiental sobre a União Soviética”, que aborda como a sociedade soviética se relacionou com a crise ambiental contemporânea e com os grandes e pequenos desastres ambientais decorrentes de processos tecnocráticos de exploração intensa do mundo natural que marcam o desenvolvimento soviético, como o projeto do Mar do Aral, que visava incrementar a produção agrícola, e a explosão da usina nuclear de Chernobil, em 1986. No capítulo 3, “Diante das Guerras, a URSS Constrói o Socialismo (1917 – 1941)”, documenta e problematiza os anos dramáticos de consolidação do estado soviético em meio a guerras, invasão estrangeira e guerras civis, em meio ao esforço maciço de industrialização. Os três capítulos dialogam e se complementam.

No capítulo 4, “O Fim da URSS: diversos ângulos e abordagens sobre suas causas”, Angelo Segrillo apresenta uma síntese das principais teses relativas ao fim da União Soviética, sendo, ele próprio, autor de uma delas, construída a partir da pesquisa em fontes primárias na União Soviética. O autor avança para a reflexão sobre a causalidade na história e sobre o socialismo no século XXI, a partir da experiência chinesa.

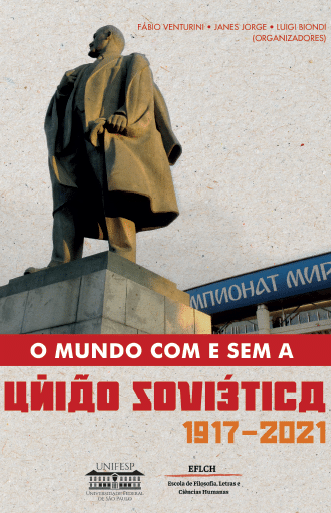

Em seguida, a coletânea apresenta três capítulos que abordam como o passado soviético e antigas representações do país são reapropriados na cultura contemporânea. João Lanari Bo, no capítulo 5, “Representações da URSS no cinema russo contemporâneo”, apresenta um panorama instigante da sociedade russa e de sua complexidade a partir de sua produção cinematográfica, pouco conhecida no Brasil, hoje acessível graças às tecnologias digitais e disponibilização pela Internet com legendas em diversos idiomas. Aspectos centrais da história soviética como a Guerra do Afeganistão ou a relação entre estado e indivíduo, foram objetos do cinema russo contemporâneo. Fabio Venturini, no capítulo 6, “A segunda morte da União Soviética: metamorfoses anticomunismo-russofobia no Universo Cinematográfico Marvel”, analisa como o universo dos heróis de quadrinhos transpostos para as megaproduções do audiovisual, sucessos mundiais nos cinemas ou streaming, propagam uma ideológica anticomunista, que, antes de ser anacrônica, é sintonizada com os interesses geopolíticos contemporâneos dos EUA. A coletânea termina em Moscou, com Daniel Huertas, no capítulo 7, “A herança soviética em Moscou, 30 depois da dissolução da antiga URSS”, mapeando no espaço urbano da antiga capital soviética os símbolos e conquistas do passado soviético, como o metrô, arranha-céus, monumentos da conquista espacial e estátuas, como a de Lênin, capa deste livro, que fica defronte o estádio de futebol construído para a Copa do Mundo de 2018.

Acreditamos que esta coletânea será leitura proveitosa para quem se interessa pela história da União Soviética, ao mesmo tempo que indica o quanto ainda há para se conhecer e pesquisar sobre esse tema tão importante para a compreensão do passado e do presente.

*Fábio Venturini é professor na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp.

*Janes Jorge é professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação do departamento de História da Unifesp.

*Luigi Biondi é professor de História Contemporânea da Unifesp.

Referência

O mundo com e sem a União Soviética 1917-2021. Unifesp, 2024. Coletânea de textos disponível para download gratuito.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA