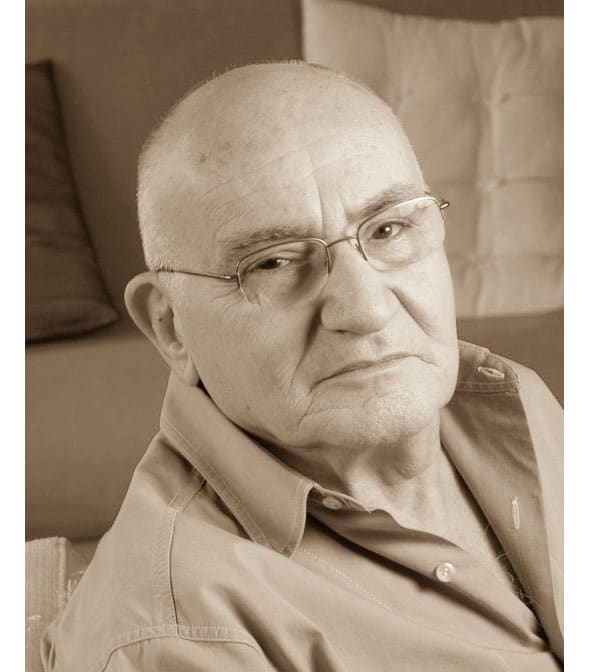

Por PAULO EDUARDO ARANTES*

Reconstruindo a dialética com Ruy Fausto

O marxismo brasileiro ainda espera o cidadão de bem-disposto que lhe reconstitua a história – ou um conjunto bem nutrido deles, pois isto não é assunto para voo solitário. Não se trata apenas de uma questão de apetite. São muitas as circunstâncias a conspirar contra tal iniciativa. Dentre elas talvez esta seja a mais instrutiva: é preciso um olhar excêntrico que não encare com naturalidade a existência do marxismo no Brasil. A dialética pode estar por todos os lados, mas a visão que consegue apanhá-la não é congênita, é preciso acomodá-la como toda percepção, que adota esquemas que nada têm de imediato.

No caso do marxismo, a aplicação chapada deles causou os estragos que se conhecem – os mais notórios devem-se à “transposição da sequência escravismo-feudalismo-capitalismo para o Brasil, país que já nasceu da órbita do capital e cuja ordem social, no entanto, difere muito da europeia”. A lembrança desabusada é de Roberto Schwarz cujo mérito maior reside menos na menção de um quiproquó funesto, porém há algum tempo caído em desuso do que na sugestão temerária da nota falsa que o marxismo pode fazer soar entre nós quando não se deixa reconstruir a partir de contradições locais. Não será excessivo atribuir a penetração desse golpe de vista ao tirocínio de um machadiano emérito, escolado pelo caleidoscópio dos acertos e desacertos orquestrados pelo famigerado influxo externo, na verdade efeito do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo.

Também não será obra do acaso a presença esparsa na ensaística de Gérard Lebrun, intelectual estrangeiro e há duas décadas herói civilizador da cultura filosófica paulistana (escusado dizer que a alusão necessária ao raio de ação municipal de sua influência não esconde qualquer intenção escarninha, longe disso, apenas registra a atomização de nascença de nossa vida filosófica), de estocadas que por vezes culminam na impressão extremada de que o marxismo no Brasil é uma “ideia fora de qualquer lugar”. Curioso entrecruzamento de excentricidades díspares que, no entanto, sugerem uma crônica mais realista das aventuras do marxismo em nosso país, que multiplique os termos de comparação, atenta sobretudo à geografia ideológica de sua difusão, que segue de perto as linhas de clivagem do referido desenvolvimento desigual.

O livro de Ruy Fausto Marx, lógica e política” (Brasiliense, 1983), encontra-se sem dúvida no centro nervoso desse eventual balanço da irradiação local da tradição marxista: o seu gênero é a um só tempo fundo e forma de tal reconstituição.

O marxismo envelheceu e no entanto permanece desconhecido. Esta afirmação de Ruy Fausto dá a medida da índole paradoxal do livro: uma crítica cerrada do marxismo inaugurada pela redescoberta de seus princípios lógicos, mascarados pelo aluvião das leituras ditas vulgares, ou de “entendimento”, como prefere o autor. A análise dos seus limites confunde-se assim com a investigação dos seus fundamentos, outra afirmação que o autor também oferece em chave especulativa: o caminho do fundamento (Grund) é ao mesmo tempo o caminho do abismo (zu Grund gehen). Mas ainda não é desta vez que desceremos aos “bas-fonds” do marxismo em crise. O volume em questão é o primeiro de uma série programada de cinco. Nele o leitor será convidado a percorrer apenas um trecho, escarpado e meândrico, daquele primeiro caminho, falsamente ascendente.

Um conjunto de escritos na sua maioria polêmicos, não obstante abrigarem largos desenvolvimentos alternativos, todos eles notáveis, que o autor, com indevida modéstia, considera apenas “materiais para uma reconstrução da dialética”. Em consequência, os limites assinalados não ultrapassam o preâmbulo da obra, embora lhe definam o horizonte: relativo descompasso das análises de O capital em relação às novas realidades do capitalismo avançado; o imenso girar em falso da história mundial, paralisada diante da ameaça da “morte genérica”; e sobretudo a inesperada aparição de um comparsa sinistro, o socialismo real. São algumas das constelações alinhadas pelo autor, diante das quais a dialética parece claudicar. Tropeço provisório, impermeabilidade de fato?

Nada impede, dirá algum coração veterano, a entrada em cena de um novo Marx, possivelmente coletivo, em condições de determinar o centro de gravitação daquela nebulosa desconhecida. Ruy Fausto, entretanto, é categórico: sabemos que não haverá novos marxismos. Como reserva as razões de tanta certeza para uma etapa posterior de sua exposição ciclópica, deixa o leitor entregue a si mesmo, absorto na meditação do abismo que o separa dos bons velhos tempos (1919) em que Lukács sustentava com triunfante desenvoltura que um marxista que se preze pode perfeitamente abandonar o conjunto das teses, análises e prognósticos de Marx porventura contrariado pelo curso do mundo, sem com isto ver-se obrigado a renunciar por um instante sequer à sua ortodoxia marxista.[1] Um ciclo encerrado?

Não parece ser esta a primeira e mais forte impressão sugerida pelos “materiais” de Ruy Fausto. Não constituem eles os andaimes de uma “reconstrução”? E no que este empenho renovado a cada geração difere do antigo propósito lukacsiano de exumar o “marxismo ortodoxo”? São questões de vida breve e por enquanto ociosas: concluída a abertura, fecha-se o leque das grandes conjecturas acerca do desconcerto atual da cultura marxista e passamos à ordem do dia, onde nos espera o cipoal das análises micrológicas, sem as quais os assim chamados grandes temas não passam de conversa fiada.

Posição e pressuposição

No âmbito acanhado desta breve notícia seria descabido mesmo uma simples revista dos pontos nevrálgicos em torno dos quais se articula a obra (interversão e negação, contradição e antinomia, juízo de reflexão e inerência, etc.), todos mais ou menos imantados pela distinção fundamental entre “posição” e “pressuposição”, cujo movimento combinado está presente nas menores células temáticas do livro e que, devidamente decantado, anuncia uma “lógica da contradição” em condições de esclarecer mais de um mistério da dialética. O mais ilustre deles envolve o nós górdio da “abstração real”, uma fórmula enigmática a denotar a presença do universal na realidade instituída pelo modo de produção capitalista: Ruy Fausto desata-o segundo a lição da tradição marxista de língua alemã que remonta aos primeiros ensaios de Lukács.

Se lembro esta filiação é para melhor qualificar a simpatia manifesta do autor pelas grandes máquinas especulativas montadas pela filosofia clássica alemã, afinidade arraigada na convicção de que o materialismo da nova dialética, ao desmontá-las, não só lhes iluminava o mecanismo abstruso mas imprimia novo alento à tradição cujo ciclo vinha arrematar. Prolongando-a, Ruy Fausto também vai passando a limpo os pontos sensíveis do Idealismo Alemão enquanto reconstrói a armação lógica da crítica da economia política. O nervo do livro passa por este encontro das águas.

Não sei se as análises de Ruy Fausto comoverão por igual filósofos, economistas, epistemólogos, etc. ou, mais precisamente, o tipo intelectual sui generis, hoje em vias de extinção graças à compartimentação do saber nas sociedades administradas, exigido pela leitura de O capital. Posso apenas garantir – se me for permitido alegar minha condição de professor de história da filosofia – aos que ainda cuidam desta disciplina acadêmica, e em particular aos leitores dos clássicos alemães, dispostos a pesquisar com paciência o manancial formado pela imensa rede de suas microanálises, que ali encontrarão um filão precioso – explorado justamente pelos filósofos tributários da tradição mencionada há pouco – representado por um razoável elenco de símiles materiais, todos eles colhidos na realidade básica da nova ordem capitalista, das tênues e longínquas estruturas lógicas armadas pelo “idealismo”, deixando claro, mais uma vez, que este último tinha os pés no chão, mais exatamente, que este último tinha os pés no chão, mais exatamente, no chão histórico da sociedade burguesa emergente. Uma obra de história da filosofia? Apenas circunstancialmente; de fato um livro formado na sua escola; de que modo, veremos adiante.

Um livro insólito, um convite ao mal-entendido, como quer o seu autor? Nem tanto. É verdade que duas almas o animam: uma está persuadida da insuficiência do marxismo, enquanto a outra, recalcitrante, publica ensaios escritos do ponto de vista marxista clássico, que de resto se trata ainda de alcançar. Contradição nesta dupla perspectiva? Ainda não, com ou sem aspas, pois falta o segundo termo, isto é, os volumes prometidos – por enquanto justaposição, quem sabe boa “contradição” vindoura, quando exposição e crítica fundirem-se num só discurso. Um projeto bifronte, portanto, do qual a única face visível até agora apresenta uma fisionomia familiar. Um Marx até então desconhecido desentranhado dos textos lidos afinal com os olhos da dialética reconstruída. Conhecemos a nobre estirpe desta ambição.

Mais uma vez, diria Bento Prado Jr., deparamos um autor convencido de que o marxismo não tem a filosofia que merece: assim como Sartre quis dar um fundamento existencial ao pensamento de Marx, Althusser, assentá-lo em sólidas bases epistemológicas, o último Lukács, oferecer-lhe uma ontologia do ser social, Habermas, devolvê-lo à tradição renovada da Razão Prática, Ruy Fausto, podemos acrescentar, procura restaurá-lo em nova chave “lógica”, sem embargo de servir-se dela para melhor abrir-lhe o fundo falso[2]. A que se deve tamanha e tão persistente ambição, tanto mais surpeendente quanto o próprio Marx dedicou raras linhas e escassos minutos de atenção (bem menos do que Descartes à Metafísica) a semelhante assunto?

Não saberia dizê-lo com precisão em poucas palavras, e mesmo em muitas. Em todo caso parece-me difícil não cair em tentação e deixar de aceitar a sugestão manhosa de Gérard Lebrun, indagando de meu amigo e mestre Ruy Fausto o porquê de tanta e tão longa aplicação na “caça ao verdadeiro Marx” (visto que o seu cuidado não é puramente filológico): ele replicará, imagina Lebrun, não sei se induzido também pela sua experiência brasileira, que “Marx permanece um continente inexplorado, do qual você não conhece nada. E, para edificá-lo, ele lhe concederá a primazia do seu último achado. Ele lhe dirá sob que luz ontológica inédita as leis da formação da mais-valia tomam finalmente seu verdadeiro sentido… Seja caridoso e evite interromper seu amigo: pense que ‘Marx’ é, para ele, o nome de um mito que o consola do marxismo existente”. Passo adiante a farpa, com as ressalvas de praxe.

Em contrapartida não é difícil identificar o gênero a que pertencem os “materiais” de Ruy Fausto. Quando Lukács declarava com a desenvoltura que se viu, que o marxismo sobreviveria a todos os desmentidos que por acaso lhe infligisse a experiência, uma vez que sua verdade não se resumia às teses que porventura sustentasse, mas residia no método original que as engendrava, estava de fato registrando o fim de um período, ao longo do qual a teoria, como nos tempos de sua cristalização, ainda se mostrava capaz de expansão, incorporando novos objetos, como o “imperialismo”, o “capital financeiro”, etc.

É bem verdade que a esta inventiva alçando voo rente ao solo dos novos antagonismos fazia “pendant” um certo enrijecimento doutrinário que se alimentava da filosofia um tanto sumária professada nos prefácios e introduções das obras clássicas e cuja intenção polêmica original apagara-se com o tempo. Sabe-se como Lukács voltou as costas àquele dogmatismo arcaizante e o preço que por reatar com o que havia de melhor na cultura filosófica dos tempos modernos. Mas ao deslocar o centro de gravidade do pensamento de Marx das teses para o método, Lukács anunciava também um novo ciclo da cultura marxista, o do assim chamado “marxismo ocidental”, do qual História e consciência de classe seria o primeiro clássico.

Desde então o marxismo de cuja existência os intelectuais marxistas não se precisam consolar tornou-se um interminável “Discurso do Método”, ocupando-se infatigavelmente com o do próprio Marx, fechando o circuito autorreferente da maré baixa. A par disso minguavam as análises do curso real e nefasto do mundo – de fato, o marxismo parecia envelhecer, um motivo a mais para lhe esmiuçar o método, restaurando-lhe a ortodoxia desfigurada. (O fenômeno foi estudado recentemente por Perry Anderson, cujas razões por vezes muito rápidas não precisamos acompanhar). Seja o que for, uma tal obsessão metodológica não é mera questão de gosto ou simples vezo de filósofo, antes traduz uma atmosfera histórica cujo peso e natureza ficam por determinar.

Inútil lembrar que Ruy Fausto sabe disso tudo e melhor do que eu. Entre tantas outras coisas sabe perfeitamente que o marxismo é antes de tudo uma teoria crítica da sociedade capitalista e não uma filosofia da história ou coisa que o valha – pelo menos não deveria sê-lo: e todavia mal pronunciamos este voto piedoso retornamos pela porta dos fundos ao labirinto dos marxismos imaginários. Não obstante, sua procura incansável do Marx desconhecido – mais precisamente, dos fundamentos lógicos da crítica da economia política – é ainda uma questão de método. Resta a face por enquanto oculta dos seus “materiais”, o momento pós-marxista de sua reconstrução da dialética: nele Marx certamente voltará à berlinda, mas agora como o nome, não de uma entidade simbólica, que nunca está no lugar onde a procuramos, mas de uma formidável constelação histórica atravessada pelos mais desencontrados e enlaçados processos sociais e movimentos de ideias, dentre eles a singular aventura em andamento do nosso marxismo filosófico, da qual o livro de Ruy Fausto é um episódio notável.

As origens do rigor

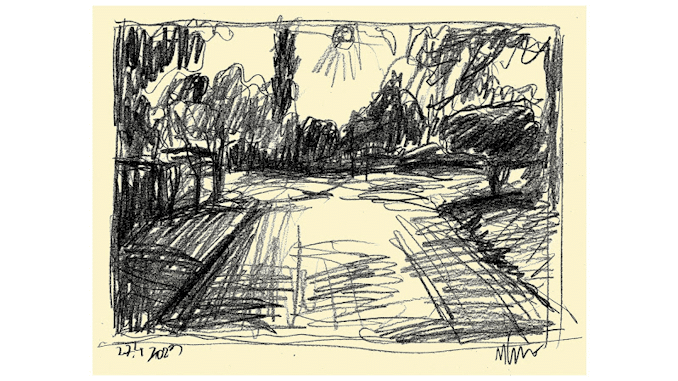

Este capítulo brasileiro do “marxismo ocidental” é uma obra típica do ensaio filosófico paulistano. Alguns indícios característicos: sua língua original é o francês; seus interlocutores imediatos também o são (Althusser, Castoriadis, etc.), embora suas preferências sejam alemãs (Lukács, Adorno, etc.); seu autor lê O capital, mutatis mutandis, como Victor Goldschmidt (de quem foi aluno) lia os Diálogos de Platão; um zelo apaixonado pelo momento “técnico” dos problemas filosóficos e consequente confiança no trabalho de formiga do especialista; uma ideia elevada da filosofia enquanto “discurso rigoroso” – enfim, um filho legítimo e temporão do finado Departamento de Filosofia da Rua Maria Antônia.

Nele, acreditando-se vítima de agradável alucinação, Michel Foucault julgou entrever certa vez um “departamento francês de ultramar”, para aqui transplantado por sucessivos filósofos franceses em missão. Não vem ao caso reabrir por extenso o contencioso da dependência cultural, de que é parte integrante nossa vida filosófica local. Nem referi pormenores de sua história miúda no intuito acanhado de reduzir o livro de Ruy Fausto a proporções municipais, mas para governo do leitor interessado na crônica das ideias filosóficas e que não desdenhe considerá-las em sua refração local, advertindo-o também de que sem levar em conta a dita dimensão perde-se talvez o melhor da real envergadura da obra, que é a de um livro nascido clássico e com a feição precoce do documento histórico.

Assim instruído o leitor poderá quem sabe apreciar com mais vagar o registro minucioso, que encontrará nos “materiais” de Ruy Fausto, de um dos últimos grandes sobressaltos da Ideologia Francesa, o althusserianismo, segundo o autor uma tentativa rigorosa de pensar o marxismo – é bem verdade que “a partir das categorias do entendimento” –, que até hoje não foi refutada. No seu leve sotaque a palavra rigor diz quase tudo. Mais uma vez: a evocação da cor local padeceria de incurável miopia, caso pretendesse triunfar sem esforço salientando algum traço mais desfrutável de nossa condição de estrangeirados.

O ideal de rigor impregnava o bando de ideias novas à sombra das quais fomos todos criados. À época dos fundadores saudou-o Mário de Andrade, louvando as “escolas que tiveram o bom senso de buscar professores estrangeiros ou mesmo brasileiros educados em outras terras”, o que cedo ou tarde acarretaria uma melhora sensível da “inteligência técnica” e a consequente formação de uma mentalidade inimiga ao “brilho da adivinhação”. Logo adiante secundou-o João Cruz Costa, reconhecendo no ensino “técnico” da filosofia um antídoto eficaz contra o filoneísmo e o curioso fenômeno que daí decorre dos surtos filosóficos que periodicamente nos assolam.

Não será demais pedir aos espíritos mais delicados e talvez inquietos diante da obsessão do autor com a ideia de rigor, e que culmina de fato numa certa concepção da dialética “als strenge Wissenschaft” (Ruy Fausto não chega a falar literalmente de uma “ciência estrita”, mas ao sustentar com todas as letras que é preciso e possível reconstruir a dialética “como teoria rigorosa”, autoriza-nos a aludir de passagem, sem nenhuma intenção de “rigor” filológico, a uma família filosófica suficientemente elástica para abrigar Platão e Husserl), que não percam de vista o horizonte sugerido por aquela genealogia sumária no caso de resolverem pôr à prova a noção faustiana de “precisão” em filosofia. Dito isto, parecerá menos arbitrário afirmar que a velha ideia fixa, porém indispensável, de rigor presidiu a recepção de mão dupla do althusserianismo: do lado da “inteligência técnica” podia até acelerar o surto de um ideário cujo estilo lhe falava à sensibilidade formada na mesma escola, na contramão, um convite à sobriedade ideológica e ao debate entre iguais.

Entre parênteses: escusado dizer que me refiro apenas ao âmbito restrito de nossa cultura filosófica minoritária e confinada, onde o filtro do rigor contava muito; não obstante, quando se pensa na voga local do althusserianismo na segunda metade dos anos 1960, não se pode descartar o peso inesperado e paradoxal do estudo acadêmico dos escritos de Marx, intensificado aliás pela voga supracitada, ela mesma de cunho “científico” – nas palavras de um observador do período: “Saindo da aula, os militantes defendiam o rigor marxista contra os compromissos de seus dirigentes”.

Voltando ao nosso autor: esse apego por assim dizer infuso às exigências filosóficas do rigor explica em razoável medida a estranha ternura de Ruy Fausto por um adversário que não deixa um só instante de levar às cordas um acerto de contas em parte tributário das manias da vítima sobre a qual hesita em lançar a última pá de cal. A principal delas, como é sabido, é a da epistemologia (de tradição francesa). Ruy Fausto prefere uma denominação aparentada – “lógica” – e ao precisar que a tentativa de Althusser se deu no interior da lógica, “porque se trata de lógica e não mais”, lança uma luz suplementar já sobre o teor do próprio título de seu livro. Qualquer que seja o nome que se lhe dê, um forte traço de estilo que veio encontrar entre nós por assim dizer o assunto que o procurava como se tivesse nascido dentro dele.

Um marxista de orientação ainda indefinida que se pusesse a filosofar, nos idos de 1950 e 1960, segundo o ritmo compassado da disciplina de cunho filológico que aos poucos se arraigava em nosso pequeno gueto filosófico, cedo ou tarde refaria por sua própria conta os passos que o levariam ao “marxismo ocidental” tão sucintamente apresentado linhas atrás. O antigo ensaísmo definhava, a atual proliferação de estilos (ou a falta do mesmo) ainda não se impusera: predominava então um certo gosto intelectual formado no exercício regular de um tipo de historiografia filosófica que desdenhava a discussão doutrinária dos grandes sistemas – imperdoável falta de tato – em favor do exame microscópico das estruturas argumentativas que os ordenam.

Uma espécie de moral intelectual provisória: a filosofia propriamente dita viria com o tempo, uma vez concluídos os anos de aprendizado, mas é próprio do espírito da coisa que este período de transição se eternize. (Não creio que a longa e meditada maturação dos escritos de Ruy Fausto – não por acaso “materiais” de uma edificação por vir – nada tenha a ver com a circunstância que acabo de referir). Em suma, entre outras coisas, uma medida de ordem propedêutica de inquestionável sensatez que aportara em nossa terra no bojo da filosofia universitária francesa da época. E também de inquestionável oportunidade.

Em poucas palavras: convinha àquela disciplina por assim dizer profilática – o mal a prevenir chamava-se dogmatismo – estabelecer o vácuo histórico em torno dos textos a explicar. Uma violência que o estado dos estudos filosóficos na França talvez justificasse, sem prejuízo de elevá-la depois à condição de princípio. Ora, no Brasil, esse propósito mudava de sinal e vinha naturalmente dar forma e cidadania metodológica ao fôlego curto de nossa vida especulativa: aqui os sistemas filosóficos nunca deixaram de pairar num relativo vazio ideológico, “folhas perdidas no torvelinho de nossa indiferença” – malformação de nosso engenho filosófico de que se tinha triste notícia desde os tempos de Sylvio Romero. Na verdade uma “vantagem do atraso” sob medida; éramos guéroultianos sem o saber. Diante de tantos castelos de ideias sem nexo social evidente suspendíamos espontaneamente o juízo acerca do conteúdo de verdade deles, endereçando-nos de preferência a sua arquitetura interna, quando não de fachada.

Ainda duas palavras sobre um assunto que demandaria um bom número delas, afinal um ponto de fuga de nossa formação. Dentre as várias divisas que poderiam figurar no pórtico de nossa Academia de interesse local, uma das mais conformes ao espírito que nela imperou e ainda sobrevive alguns mais relutantes em desfazer-se daquela segunda natureza, seria a seguinte: “Aqui a crítica faz as vezes de teoria”. A frase é de Kant e as razões que permitem decifrar nela a ideia reguladora do gênero que mais assiduamente cultivávamos – a história da filosofia – encontram-se expostas no livro de Gérard Lebrun [3] – uma das bíblias da geração de epígonos a que pertenço – um comentário da terceira Crítica kantiana que parecia enobrecer a linhagem do nosso trabalho um bocado cinzento.

Mais do que aplicados guéroultianos de segunda mão, éramos herdeiros longínquos da revolução kantiana que liberara o discurso filosófico do fardo da representação. Uma consagração oblíqua e em estilo elevado do que sucedia em chave humilde no nosso dia-a-dia ideológico: a falta de assunto guindada à dignidade de autonomia discursiva e apresentada como renúncia voluntariamente conquistada à descrição de objetos; nossa indiferença aos dogmata que aqui perdiam pé, metamorfoseada com naturalidade em apego exclusivo à arquitetônica de ideias sem território; uma liberação do olhar que de fato não levava a nada, para desespero dos espíritos religiosos que abundavam extramuros, exceto à paixão predominante pelas filosofias “não-figurativas”, que não falam “rigorosamente de nada”. Outra vez rigor e precisão, mas sem nenhuma intenção de ciência, acomodados ao niilismo feliz em que se resolve o indiferentismo de nascença do meio acanhado.

Como ficamos? Salvo engano em posição de rastrear o renascimento local do “marxismo ocidental”. A constante oscilação da tradição marxista entre teoria e crítica podia encontrar nesse singular estado de espírito, como de fato encontrou, um aliado inesperado. Novamente abrevio e arrisco um palpite. Mal se concebe um Marx alheado por inteiro do novo trilho em que a revolução copernicana meteu a prosa filosófica moderna. Porém só um exame mais detido e menos convencional da evolução de conjunto da Ideologia Alemã poderia recensear discrepâncias e afinidades ao longo da curva ziguezagueante onde alternam em contraponto teoria e crítica, ciência e reflexão, doutrina tradicional e “atividade crítico-prática”, etc. Em todo o caso o menos que se pode dizer é que Lukács, ao converter o nervo do marxismo numa questão de método, entroncava-o, depois de longa hibernação, no ramal inaugurado pela “Crítica”, aos olhos de seu autor, um “tratado do método” – como se algo análogo à reviravolta kantiana sobreviesse ao marxismo com mais de um século de atraso, avivando-lhe, para bem e para mal, os laços de família com a modernidade filosófica.

De qualquer modo, o “marxismo ocidental”, por razões as mais diversas e disparatadas, confundia-se com essa paulatina absorção da teoria pelo método, um destino prefigurado pela metamorfose kantiana do gesto filosófico por excelência numa questão de método, em que este aos poucos substituía-se ao saber positivo cuja instauração devia promover. Difícil ponderar o que há de miragem – artes do demônio da analogia – nesta convergência quem sabe apenas formal. Não ignoro também que crítica, método e lógica não são bem a mesma coisa, embora equivalentes conforme o contexto, mesmo porque os dois últimos podem destilar uma teoria de segundo grau igualmente alérgica à reflexão desimpedida exigida pela primeira. E assim por diante.

O “metodologismo obsessivo”

Seja como for, uma vez apanhada a tradição do “marxismo ocidental” pelo prisma deste seu traço mais saliente, particularmente visível do nosso ponto de vista local – o “metodologismo obsessivo” de que se falou, a um tempo eclipse da teoria enquanto discurso racional acerca de um domínio particular de fenômenos, e elevação da mesma ao quadrado, evaporando-se em consequência do objeto real –, não havia como anular a impressão de que estávamos diante de uma “mania” metodológica entre outras, em tudo semelhante àquela que Lebrun nos ensinaria mais tarde a apreciar na estirpe dos pós-kantianos. A analogia – ou a ilusão de ótica – corria por conta do mesmo concurso inusitado de circunstâncias que enraizara em nosso meio esta última tradição sob a forma de uma simples disciplina historiográfica.

Trocando em miúdos: o que na Europa fora talvez o resultado oblíquo e problemático do refluxo da Revolução, reaparecia entre nós, com a singela naturalidade que se disse, sobre o fundo de nosso permanente recuo tático rumo às dificuldades de método – ou de explicação de conceitos – que outrora fora a marca registrada do mais remoto e insigne patrono de nossos estudos acadêmicos. Bastava ler os textos com critério e sentimento para reencontrar e renovar os grandes temas do “marxismo ocidental”. Se assim é, não deixa de surpreender o espanto de Gérard Lebrun, correlato da observação maliciosa referida acima, diante do vácuo histórico em que gravita uma parcela considerável de nossa “intelligentsia” marxista: “leem e releem os clássicos do marxismo, esmiúçam a mais não poder a teoria do valor…”.

Reparo tanto mais surpreendente quanto o mesmo Lebrun, nos idos de 1960 e por algumas razões que já aprendemos a reconhecer, identificava nos livros recém-publicados de Althusser o que havia de mais “inovador e rigoroso” (novamente…) na literatura marxológica contemporânea, para arrematar em seguida com uma homenagem explícita ao nosso “marxismo ocidental”, indicando a fonte de tamanha inovação e rigor: “na França como no Brasil concorda-se em estudar Marx do modo pelo qual Guéroult comenta Descartes”.

Isso posto, voltemos, não sem tempo, ao nosso autor. Para a sensibilidade filosófica plasmada nas circunstâncias que acabamos de assinalar, esquematizando ao extremo e conjecturando outro tanto, a versão althusseriana do “marxismo ocidental” vinha, portanto, a calhar, ainda que se pudesse recusar uma a uma todas as suas teses – e como se viu, não era isto o que mais contava. Em primeiro lugar, era coisa de “scholar”, porém habilmente amalgamada ao empenho militante, uma barricada preciosa em momentos de apuro especulativo; além do mais, de talhe filosófico predominante e conforme mandava o figurino francês da explicação de texto; não por acaso a tônica recaía no apreço ostensivo pela construção de conceitos, como se dizia então, que a maré alta do vezo epistemológico reinante elevava à condição de achado científico. Em todos os sentidos uma manobra respeitável, que Ruy Fausto se recusa a considerar superada.

Recorro mais uma vez ao depoimento revelador de Gérard Lebrun: nos anos cinzentos em que o comunismo francês não estimulava com muito ardor os seus militantes a lerem O capital, o althusserianismo veio enfim satisfazer a demanda intelectual de uma geração cansada de conhecer Marx por ouvir dizer – “por esta única razão, nenhuma moda foi tão estimável como aquela”. (Nem se sentiu tão à vontade assim segregada nos “bolsões intelectuais” da universidade, onde, segundo E. P. Thompson, desenrola-se o drama da “prática teórica”.) Althusser não precisou sacrificar nenhuma de suas convicções marxistas-leninistas, lembra ainda Lebrun, “o importante era que pretendesse fundamentá-las apoditicamente”, entronizando o dogma no interior dos “limites da simples razão” – do “entendimento”, precisaria Ruy Fausto, correção que conserva, entretanto, o mesmo projeto de “volta à coisa mesma”, isto é, ao “texto”, partindo novamente da estaca zero. Voltando: a peculiaridade a que se aludiu de nossa vida filosófica oferecia esta compensação nada desprezível: era possível ser althusseriano, ou anti-althusseriano, sem filoneísmo ou pedantismo, bastava seguir os costumes da casa.

Ninguém menos impermeável à experiência do que Ruy Fausto, posso assegurar – outra estocada lebruniana inspirada talvez pelas idiossincrasias do marxismo local. A propósito das mais diversas e intrincadas questões costuma filosofar com a maior liberdade de esquema e fórmulas “prêt-à-porter”, apanhando os problemas, com verve e tirocínio incomparáveis, na sua justa medida histórica. Um ensaísta nato, dir-se-ia, ouvindo-o – por sobre ser uma das pessoas mais divertidas que conheço. Seus amigos sabem que não exagero. Temo, no entanto, que seus escritos não espelhem fielmente a personalidade intelectual do autor. Miséria da Teoria? (Assim se exprime E. P. Thompson a respeito da verdadeira gafe cometida pelo althusserianismo na Inglaterra, ao contrário do que se passou aqui). Mas ela não faria sentir seus efeitos caso Ruy Fausto não se deixasse contagiar pela fala althusseriana – como se viu, uma certa promiscuidade mais abrangente de berço e de época – manifesta no gosto pela evaporação lógica de noções e problemas (a começar pelo próprio fenômeno Althusser, algo mais do que um fato lógico) que já o simples bom senso (no qual aliás Hegel, é sempre bom lembrar, divisou o embrião da dialética) recomendaria não arrancar do seu chão histórico de origem – penso, entre outras coisas, no tratamento “lógico” reservado ao stalinismo, em tempo abrandado em entrevista recentemente concedida pelo autor, onde enfim dá nome aos bois.

(Não é que desconhecesse o ser bruto do stalinismo e das sociedades burocráticas do Leste, muito pelo contrário, quando redigiu as páginas a que me refiro; ocorre que a maneira “lógica” de Althusser ajudava a desfigurar o fenômeno em questão, apresentado como um passo em falso, um deslize fora da dialética… – e não falta quem sustente que a tal “maneira” tinha exatamente esse propósito). São esferas da experiência que não formam sistema, um descompasso a ser creditado talvez à formação um tanto descalibrada da nossa cultura filosófica insulada. Gérard Lebrun declara-se atualmente impressionado com a abstração de que padece a maior parte do discurso marxista brasileiro. Não digo que não, mas no que concerne ao marxismo filosófico paulistano, que conheço mais de perto, está visto que na condição de ex-aluno de uma instituição que o viu nascer, torno a lembrar que o vácuo histórico que tanto o impressiona dá seguimento, por caminhos sem dúvida inesperados, à boa nova da “autonomia do discurso filosófico”, anunciada, como já disse, por sucessivos filósofos franceses em missão.

Conquistar estatuto científico

Deixo por conta dos meus maiores decidir se, na genealogia abreviadíssima do gênero a que pertence o livro de Ruy Fausto, conviria atribuir igual carga genética ao lendário “seminário de Marx”, que conheço apenas por ouvir dizer. “No final dos anos cinquenta, um grupo de assistentes da Universidade de São Paulo e de alunos mais amadurecidos intelectualmente dedicou-se à pachorrenta tarefa de ler integralmente, durante anos, aquela magna obra”, isto é, O capital. São palavras de um veterano do referido seminário, das quais se depreende a existência de um fenômeno análogo ao que ocorria em nosso “departamento francês de ultramar”: lia-se O capital, por assim dizer avant la lettre. Espírito do tempo? Idiossincrasia nacional? Gérard Lebrun parece inclinar-se nesta última direção, chegando mesmo a dizer, lembrando a miséria do marxismo francês durante aqueles mesmos anos de stalinismo triunfante, que precisou esperar sua primeira estada no Brasil, a partir de 1960, para assistir a seminários sobre O capital.

São diferenças de fuso horário a ponderar. Quando a voga althusseriana chegou a São Paulo, esbarrou num grupo refratário que já conquistara sua maioridade, é verdade às custas de Lukács (cuja História e consciência de classe acabara de ser traduzida para o francês), Sartre, etc.: isto é, fora precedida, e depois suplantada, por uma outra variante, compósita e feita em casa, do “marxismo ocidental”. No entanto convergiam em mais de um aspecto, a começar pelo mais saliente deles, novamente uma questão de método. Tanto na França quanto no Brasil tratava-se antes de tudo de conquistar respeitabilidade científica para o marxismo junto aos mandarins da cultura universitária, demonstrando-se a golpes de trabalhos acadêmicos bem-sucedidos que o “método dialético se sustenta como alternativa de conhecimento”.

Para tanto – e agora devolvemos a palavra a Ruy Fausto – cabia ao marxismo filosófico, discurso materialista do método, provar que a “lógica dialética é não só ‘coisa interessante’, como todos concordam em afirmar de um modo indulgente, mas também coisa rigorosa”. Roberto Schwarz, como sempre de olho posto na comédia ideológica nacional, reparou certa vez que o marxismo costuma ser invariavelmente superado pelo último boato universitário. Digamos, entre outras coisas, que para tal eclipse intermitente o “marxismo ocidental” é o primeiro a contribuir, ele mesmo um boato recorrente (o althusserianismo foi um dos seus últimos surtos), um método rival entre os demais.

Esta circunstância – em que se exprime a índole original do tipo de marxismo que refez pele nova em nosso meio – talvez explique em boa parte a preponderância da especulação filosófica no seminário famoso. “Curiosamente”, observa o cronista bissexto citado acima, “foi a partir de interpretações não baseadas na economia e na história, mas sim na filosofia, que fomos buscar elementos para uma análise dialética de processos sociais reais”. Mas este já é um outro capítulo do “marxismo ocidental” brasileiro.

O capítulo filosófico preparatório que resumimos tão rapidamente – e de cujo teor o livro de Ruy Fausto é um testemunho exemplar – teve pelo menos o grande mérito de afastar do caminho de uma segunda geração de monografias clássicas sobre o Brasil a barreira nefasta do antigo dogmatismo, representado no caso pelo “materialismo dialético”. Em duas palavras mais frívolas: apurava-se o gosto filosófico dos futuros autores do novo ciclo ensaístico. (Isto não é tudo, apenas meia verdade e indício seguro de um problema maior: sabe-se, por exemplo, que uma obra magistral como a Formação do Brasil contemporâneo, a primeira de uma série a reencontrar espírito e letra do pensamento marxista original “a partir de contradições locais”, fazia-se não obstante acompanhar em tratados à parte, e não só como ponto de honra, de uma moldura de carregação onde primavam os esquemas funestos do Diamat, assim como os marxistas russos da virada do século refundiam de alto a baixo a imagem do país à sombra de uma metafísica rudimentar capaz de afugentar os espíritos menos preconceituosos.

Malformação congênita? Descompasso datado? Contraprova, e variação, do acerto em que andaria Lukács distinguindo o método de seus coágulos doutrinais? São questões que concernem diretamente a matriz histórica da dialética, mas que talvez ganhem nova luz se consideradas do ângulo das aventuras brasileiras do marxismo). Ao que parece considera-se encerrada a idade puramente negativa do marxismo filosófico local, quando a crítica era o lugar-tenente da teoria; pode-se temer que ao passar à exposição positiva da dialética, como se anuncia, o chão lhe fuja sob os pés.

*Paulo Eduardo Arantes é professor aposentado do Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de Formação e desconstrução: uma visita ao Museu da Ideologia Francesa (Editora 34).

Publicado originalmente no caderno Folhetim, da Folha de S. Paulo, em 19 de junho de 1983.

Notas

[1] Cf. Georg Lukács. “O que é marxismo ortodoxo”. In: História e consciência de classe, p. 63-64. São Paulo, Martins Fontes, 2003.

[2] Cf. Bento Prado Jr. “Autorreflexão, ou interpretação sem sujeito? Habermas intérprete de Freud”. In: Alguns ensaios, p. 13. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2000.

[3] Gérard Lebrun. Kant e o fim da metafísica. São Paulo, Martins Fontes, 2002.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA