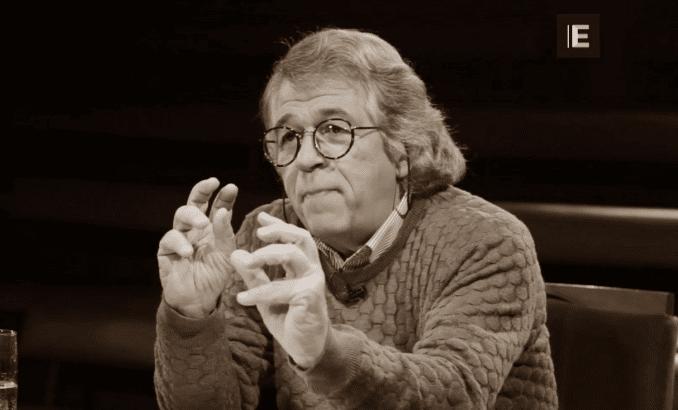

Por EMILIO CAFASSI*

A eleição define-se menos por um projeto de país e mais por um plebiscito de desencanto, onde o voto irado e o ceticismo administrado são as verdadeiras forças eleitorais

A Argentina se prepara para uma eleição de meio de mandato que cheira a fim de ciclo, mais pelo clima da época do que pelas posições em jogo. Pela primeira vez, os argentinos votarão com uma única cédula de papel. A cédula única, sem envelope e com caneta esferográfica, refletirá uma época que busca simplificar o processo eleitoral com a tinta indelével de uma marca solitária.

Onde antes havia salas escuras saturadas com as cores dos partidos, hoje haverá colunas simétricas convidando os eleitores a marcar com precisão cirúrgica o nome do partido que sobreviver à dúvida. É apenas uma pequena mudança no sistema eleitoral (que nem sequer considerou a situação dos cidadãos com deficiência visual).

Caminho para o desencanto

Mas essa dúvida – esse sopro entre a convicção e o desencanto eleição de meio de mandato – não é mais um acidente: é a nova face do voto. Numa democracia sem sangue como a Argentina, o eleitor contemporâneo não hesita mais apenas entre candidatos, mas entre acreditar ou não no sistema que o produz. A indecisão é seu modo de resistência, seu refúgio contra o dogma da polarização.

A democracia representativa não goza mais da legitimidade inquestionável e complacente que forjou ao fim da monstruosa ditadura, somada ao colapso do Leste e ao vácuo teórico da esquerda. Alfonsín soube capitalizar esse espírito da época. Sua crise não é de procedimentos, mas de fundamento: a distância estrutural entre representantes e representados permanece intacta, mal coberta pela ilusão eleitoral. Hesitar, em tempos de certezas retumbantes, torna-se um ato de prudência política: a forma mais silenciosa de protesto.

Enquanto isso, o partido governista tenta reconstruir uma epopeia que se desintegra em meio a números e sermões absurdos, enquanto a oposição busca um inimigo que não a tema mais, ou sequer a ouça. Como antecipa o pragmático liberal Durán Barba, ex-assessor de Mauricio Macri, “não é a economia, estúpido”: a razão não é a força motriz do voto, mas o desejo. Não haverá uma escolha racional, mas sim um plebiscito emocional, uma espécie de psicanálise coletiva onde o eleitor marcará – com sua caneta – a linha entre o desencanto e a esperança: uma sessão de terapia nacional onde o eleitor se recosta na urna para confessar sua desilusão.

A mudança técnica introduzida pelo voto único em papel, no entanto, implica uma mutação mais aparente do que real. Sua adoção é celebrada como se fosse a lápide da antiga lista “em folha”, mas seu espírito – fechado, partidário e hierárquico – sobrevive na nova superfície. O voto único não dissolve o poder da liderança de contornar sua base; em vez disso, a votação continua em listas fechadas, que as oligarquias partidárias definem a dedo, com os dois primeiros candidatos exibidos como retratos e os demais dissolvidos no anonimato da palavra impressa. A folha, na verdade, não desaparece: ela se dobra.

O Estado agora assume a impressão, distribuição e apresentação das listas. Onde antes milhões de cédulas partidárias eram impressas e perdiam seu valor nos envelopes, hoje uma única folha comanda a pluralidade. A mudança promete economia, transparência e praticidade e sem dúvida reduz custos e incentivos ao clientelismo. Mas também simplifica a complexidade da política, substituindo a profusão caótica de papelada por um formulário.

O eleitor, por sua vez, não se sente mais parte daquela máquina que antes chamávamos de representação. Em vez de escolher, ele administra seu ceticismo. Ele entra na sala – ou no que resta dela – como alguém que assina um formulário e não um destino. Sua decisão não decorre mais do fervor partidário, mas de flutuações emocionais: cansaço, ironia, desconfiança ou medo.

Ele é o cidadão pós-ideológico descrito por vários estudos recentes: pragmático, mutável, mais atento ao humor social do que às ideias. O antigo eleitor militante tornou-se um usuário do sistema político. O voto único, com sua ordem organizada e estética formal, parece feito sob medida: um espelho administrativo para uma cidadania emocionalmente terceirizada, que não espera mais uma narrativa da política, mas apenas um sinal de que ainda vale a pena duvidar dela.

Escolhendo à beira do abismo

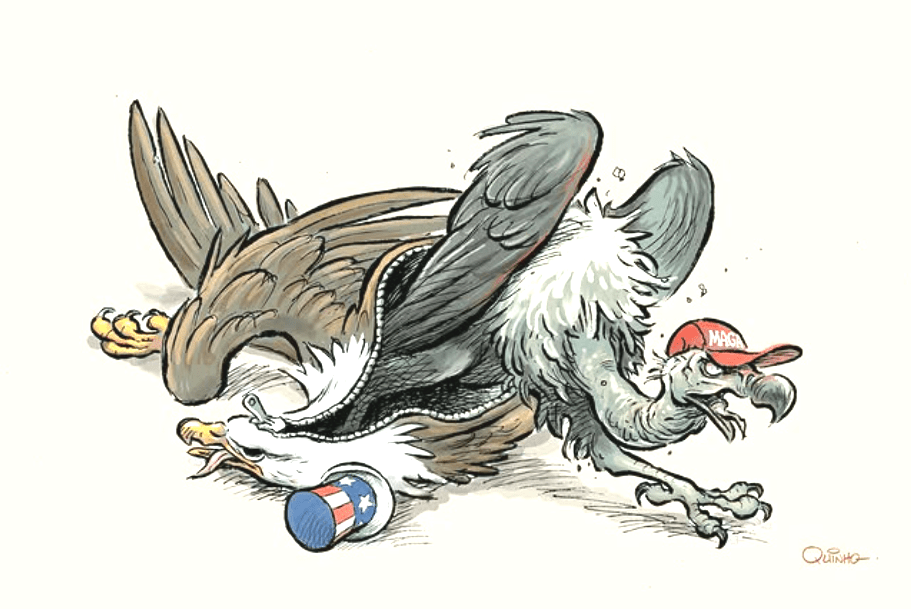

A economia argentina permanece em tratamento intensivo, embora a equipe de medicina interna agora seja estrangeira. A ajuda que chega de Washington não é um gesto de solidariedade, mas sim uma forma de proteção. O que é apresentado como um resgate – aquela troca de 20 bilhões de dólares que pode dobrar se o paciente obediente sobreviver ao voto eleitoral – é, na verdade, uma sondagem geopolítica que mede o grau de subordinação. Sua declaração, “Se Javier Milei não vencer, não seremos generosos com a Argentina”, não foi um desabafo, mas uma confissão imperial: a ajuda é oferecida sob condição de submissão.

O Tesouro dos EUA atua como um Banco Central estrangeiro, intervindo no mercado de câmbio, ditando o preço do dólar e até sugerindo – nas páginas do Wall Street Journal – que toda terapia econômica seria inútil sem uma dose final de dolarização. A Doutrina Monroe renasce em uma versão financeira: a América para os americanos… do Norte. E enquanto as reservas são infladas com ar emprestado, a soberania se dissolve na tinta dos comunicados oficiais.

Não acredito que seja possível para qualquer país se considerar livre quando sua estabilidade depende do humor de Wall Street. O que a retórica libertária apresenta como um resgate financeiro, até o jornal La Nación nos lembra, é na verdade uma forma de intervenção. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, chegou a se declarar responsável pelo governo argentino, destituindo o próprio Javier Milei do comando.

Cada desembolso é uma corda invisível que amarra o destino da Argentina ao ciclo eleitoral de Washington. Como alerta o próprio Wall Street Journal, o resgate seria inútil sem uma “reforma monetária que dolarize a economia”, isto é, sem transformar a submissão econômica em lei. Nesse espelho, Javier Milei se vê como o mais diligente estudioso do neoliberalismo tardio: ele privatiza, ajusta e agradece. Mas o preço dos aplausos é a rendição do leme. O país permanece, assim, à deriva nos ventos de Donald Trump.

O resgate, portanto, não financia apenas a economia: financia ilusões. O governo retrata a ajuda externa como um gesto de confiança global, quando na realidade é um voto de desconfiança que chega com um selo diplomático. O dólar emprestado compra tempo e narrativa, ambos perecíveis. Nessa transação, Javier Milei atua como um instrumento de mercado: ela canaliza os ditames do Norte, os encobre em épico libertário e os vende como soberania.

As eleições de meio de mandato, nesse contexto, decidirão não entre programas, mas entre guardiões. “Se Javier Milei perder, a Argentina perderá o apoio dos Estados Unidos”, disse Donald Trump, borrando os limites entre campanha e tutela, entre soberania e obediência.

O Fundo Monetário Internacional, por sua vez, juntou-se ao coro. Kristalina Georgieva, com a serenidade de uma convertida, apelou a um “voto pela normalidade” e à celebração do retorno à ordem. A palavra “normal”, em sua boca, é mais perturbadora do que qualquer ameaça: significa resignação, disciplina e a aceitação da fome como política de Estado. Javier Milei tornou-se assim o mediador perfeito para uma cruzada neoliberal que não precisa de tanques, apenas de tecnocratas obedientes.

Como nos lembra o ganhador do Prêmio Nobel Paul Krugman, o resgate não visa salvar a Argentina, mas sim os fundos de hedge amigos de Scott Bessent que apostaram nele. “America First”, ele escreve ironicamente, “na verdade significa Billionaire Buddies First”. A história se repete, mas com cada vez menos dissimulação.

A sombra lançada por essa ajuda tem contornos ainda mais sombrios. A imprensa internacional já a chama de narcodependência imperial: a “ajuda financeira” coexiste com a expansão do narcotráfico e o relaxamento dos controles que o regulavam. A nova ordem hemisférica assemelha-se a um cassino administrado pelo Norte, onde dinheiro sujo é lavado em nome da liberdade. Naquela mesa, Javier Milei desempenha o papel de crupiê: sorri, gira a roleta e agradece pelas gorjetas. A Argentina, por sua vez, aposta tudo por uma ficha emprestada.

Cenários e miragens eleitorais

A política argentina se assemelha cada vez mais a uma tragicomédia sem mudanças de elenco. Eleições de meio de mandato são anunciadas com novos escândalos, mas com velhos atores. O caso de José Luis Espert, que discutimos há algumas semanas – caído por seus laços com o narcotraficante Fred Machado – resume a farsa moral do partido no poder. Não é uma maçã podre, mas a árvore inteira: aqueles que pregam a pureza do mercado acabam atolados em sua lama mais opaca.

E quando o candidato liberal desmorona, outro candidato libertário se envolve em um escândalo que expõe as linhas tênues entre política e crime de drogas. Lorena Villaverde, a principal candidata ao Senado por La Libertad Avanza em Río Negro, admitiu ter sido detida nos Estados Unidos. Seus laços com Claudio Ciccarelli, primo do já mencionado Fred Machado, completavam o quadro. O eco daquele sobrenome, o mesmo que financiou a campanha de José Luis Espert, ressoou novamente como uma parábola do poder libertário.

A cena não é nova, apenas mais explícita. A moral ultraliberal floresce, mas dentro das fronteiras porosas do crime e do showbiz. Na mesma semana em que Javier Milei denunciou “a elite corrupta”, seus próprios candidatos foram apanhados em uma teia de financiadores fugitivos, amizades duvidosas e espetáculos judiciais. O que antes era insinuado como uma metáfora agora é crônico: “a ética do mercado” tornou-se indistinguível de sua contraparte, o crime organizado. Carlos Pagni resumiu esse paradoxo em uma cena: o caso Espert, envolto em financiamento de drogas, revela que a bandeira anti-elite está afundando no próprio pântano que denunciava. A corrupção deixou de ser um monopólio estatal e se tornou um mercado.

Neste cenário de escândalos e ruínas, nada de essencial muda. O partido no poder, sustentado pela aliança entre Washington e os fundos de hedge, mantém seu núcleo linha-dura; a oposição, fragmentada entre moderados e saudosistas do Estado, é incapaz de articular uma alternativa. Nem mesmo o mal-estar econômico – uma recessão que afunda a indústria, o comércio e o emprego – consegue redistribuir o equilíbrio de poder. A sociedade, cansada e polarizada, parece anestesiada pelo desastre contínuo: votará como alguém que renova um contrato que não entende, mas tem medo de romper.

Javier Milei, que outrora prometeu encarnar a fúria da mudança, tornou-se o protagonista de uma ópera cômica que ele simultaneamente dirige e a protagoniza. Seu microfone substituiu o púlpito, e seu falsete substituiu o slogan. Cada ato de governo se torna um número musical, e cada conferência, um evento acústico em prol do poder. O presidente-cantor, transformado em seu próprio ídolo, sobe ao palco com a bandeira como capa e o déficit como partitura. Ele é acompanhado por ministros transformados em cantores de apoio que entoam a melodia do milagre econômico enquanto o país está desafinado na realidade.

O paradoxo é que, sob o barulho ensurdecedor do espetáculo, nada se move. A estrutura de poder permanece intacta: as províncias dependentes da partilha de receitas, os sindicatos divididos, os movimentos sociais reprimidos pelo medo e pela fome, o Congresso reduzido a um coro cerimonial. A promessa de ruptura acabou sendo uma restauração disfarçada: o neoliberalismo com uma peruca libertária.

O governo, em sua cruzada contra a “casta”, tornou-se uma caricatura de si mesmo. O que o incendiário Javier Milei gritava contra os políticos, o presidente Javier Milei sussurra para preservá-los. Em última análise, as eleições de meio de mandato não decidirão entre continuidade e mudança, mas entre dois modos de continuidade. O país se move, sim, mas em círculos: gira como um carrossel onde cada volta promete vertigem e oferece, repetidamente, a mesma visão.

É assim que chegamos a estas eleições: entre a vertigem e o bocejo. O cenário político está em turbulência, mas o enredo permanece inalterado. Os escândalos sucedem-se como flashes numa tela rasa, e as sondagens oscilam dentro das mesmas faixas de um ano atrás. As instituições parecem estar a aguentar-se, embora mais por inércia do que por convicção, e a sociedade assiste ao processo como quem assiste a um filme repetido com legendas diferentes.

O cansaço democrático tornou-se uma paisagem. Neste país onde tudo parece prestes a explodir e nada acontece, votar é mais uma vez um gesto de resignação do que de esperança. As eleições intermediárias não prometem uma viragem, mas sim uma pausa prolongada: o ponto e vírgula numa história que se recusa a concluir.

A fragilidade das hegemonias e o voto de desencanto

As pesquisas revelam um equilíbrio que esconde uma profunda instabilidade. O que Hanna Pitkin chamou de representação simbólica se manifesta hoje como legitimidade emocional: os eleitores respondem a gestos e slogans, não a projetos. A democracia plebiscitária descrita por Leibholz encontra sua caricatura perfeita em Javier Milei: uma liderança que substitui o “o quê” e o “como” pelo “quem”.

Nenhum bloco consegue construir uma liderança sólida: as margens entre o partido no poder e a oposição são estreitas e mutáveis, e o voto indeciso se expande como uma área cinzenta que se define sem se identificar. É a expressão política de um mal-estar que não encontra tradução partidária. O que Gramsci chamaria de “crise de hegemonia” se manifesta aqui como uma multiplicação de microautoridades e subjetividades dispersas.

O chamado “voto raivoso” tornou-se o verdadeiro árbitro do sistema. Não é mais uma anomalia: é o centro de gravidade eleitoral. Sua lógica não é programática, mas reativa. As pessoas votam menos “a favor” do que “contra”. Os cidadãos, deslocados do papel de sujeito político, comportam-se como consumidores que punem ou recompensam de acordo com a decepção acumulada, como Schumpeter enfatizou em meados do século passado.

Essa emocionalidade negativa, que Yanes Varoufakis identifica como o combustível dos populismos contemporâneos, traduz-se não em ruptura, mas em oscilação. O eleitor raivoso não busca transformar o sistema, mas sim lembrá-lo de que ele ainda existe. Um paradoxo reside nesse gesto: eles protestam para preservar a capacidade de protestar.

O caso argentino demonstra a complexidade desse processo. A coalizão governista tenta capitalizar o descontentamento, mas o próprio exercício do poder o corrói. A promessa de dinamitar a “casta” acabou se transformando em uma administração onde o ajuste coexiste com a autoproteção de privilégios. Por outro lado, a oposição progressista não consegue construir uma narrativa que agrade ao eleitorado desencantado. Seu discurso racional se choca com um clima emocional que exige mais catarse do que argumentos.

O eleitor indeciso – aquele que as pesquisas tratam como um mistério – não é apático: é um sujeito saturado, cético, que não confia mais na mediação. Prefere o silêncio à militância, a abstenção ao pertencimento. O voto irado, o voto indeciso e o voto ausente são, a rigor, três formas contemporâneas do mesmo fenômeno: o descontentamento político. Nenhuma força consegue transformá-lo em projeto, apenas administrá-lo.

O equilíbrio de forças, portanto, permanece congelado não por desequilíbrio, mas por fadiga. Hegemonias fracas se alimentam mutuamente em sua impotência. O poder não é contestado: é reafirmado. E assim, a democracia argentina avança, sustentada por seu próprio ceticismo, transformada em um sistema que não mais representa, mas sim administra a mentira.

Opções políticas

O que está em jogo nestas eleições não é uma simples redistribuição de cadeiras, mas a possibilidade de interromper – ou consagrar – a ofensiva libertária. Por trás do pano de fundo eleitoral, desenrola-se um projeto de poder que vai além de Javier Milei e seu séquito de bajuladores: um movimento ideológico que visa consolidar um novo bloco histórico de dominação, onde o capital financeiro, os lobbies estrangeiros e os velhos aparatos partidários se fundem em um único impulso restaurador.

O partido libertário governante não caminha sozinho. É acompanhado pelo PRO, seu irmão mais velho na genealogia neoliberal, que encontrou nessa aliança a oportunidade de reciclar seu fracasso sob o disfarce de purismo doutrinário. Mas também é apoiado, mais silenciosamente, por setores que romperam com os partidos majoritários – peronistas e radicais – que, tendo perdido o rumo ou a dignidade, se juntam como satélites nas listas de La Libertad Avanza (LLA) ou como aliados externos na cruzada contra os direitos conquistados.

Em nome da modernização ou da governabilidade, legitimam os avanços no trabalho, na educação, na previdência social e no patrimônio público. O que está em jogo, então, é se essa máquina de desapropriação conseguirá consolidar sua hegemonia parlamentar, selando no Congresso o que já impôs nas ruas e na mídia: uma nova moral de submissão.

Interromper essa ofensiva não significa apenas votar contra Javier Milei. Significa resgatar o próprio significado da representação democrática de sua caricatura simbólico-plebiscitária: impedir que a democracia seja reduzida a um ritual de delegação cada vez mais esvaziado, onde os cidadãos abdicam de seu poder e os representantes se emancipam de seus eleitores. A votação de outubro não é apenas uma formalidade: é a fronteira final entre a sociedade e sua conversão definitiva na clientela política do mercado.

Pessoalmente, voto na cidade de Buenos Aires, que elege deputados e senadores. Para estes últimos, não há outra opção senão votar no partido peronista Fuerza Patria (FP), na esperança de garantir uma segunda minoria. Qualquer outra alternativa com pretensões antilibertárias jogaria o voto por água abaixo. Lamento que o primeiro candidato seja o lânguido Recalde (o único com chances de vitória, um fiel representante da “casta”) e não sua segunda, Ana Arias, reitora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, que traria frescor, vitalidade e iniciativa à representação.

Mas não é a única opção na Câmara dos Deputados. O Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) acabou se tornando um espelho daquilo que afirma combater. Após quatorze anos de existência, o FIT não é mais uma alternativa, mas uma marca registrada: uma articulação puramente eleitoral, sustentada por aparatos mutuamente desconfiados que concebem a unidade como um pacto de não agressão e a militância como a repetição de slogans simplistas e regurgitados. Sua vitalidade não vem da luta de classes, mas da rotina das PASO (primárias abertas obrigatórias).

Certamente participam de todas as lutas e conseguiram construir um aparato. Mas a experiência que outrora prometia unir a vanguarda operária, estudantil e feminista foi reduzida a uma federação de siglas com conotações sectárias, mais preocupadas com a distribuição de candidatos do que com a construção de um projeto socialista vivo. Em nome da pureza doutrinária, a esquerda tornou-se sua própria censora.

Suas sessões plenárias são liturgias fechadas onde a heterodoxia é exorcizada; seus debates são tribunais de fé onde cada organização mede a heresia da outra com a mesma meticulosidade com que o poder mede a obediência.

O FIT não organiza a raiva: ele a administra. Convoca trabalhadores, professores, aposentados e estudantes a apoiarem suas listas, mas não a integrá-las ou as debaterem. Assim, a luta se torna um argumento de campanha e a política, um exercício de autocontemplação. O que antes era uma tentativa de construir uma alternativa de classe fossilizou-se em um ritual identitário que confunde coerência com isolamento.

O paradoxo final é cruel: ao mesmo tempo em que denuncia o parlamentarismo burguês, tornou-se seu refém mais obediente. Sua única vitória sustentável é permanecer inalterado. Sectário por sobrevivência, eleitoral por inércia, o trotskismo argentino conseguiu o que seus adversários não conseguiram: transformar a esquerda em uma minoria perpétua, tão pura quanto estéril.

No entanto, neste contexto, é uma opção, ainda mais considerando que a candidata que pode ter sucesso é a ex-candidata presidencial Miriam Bregman, cujo perfil, carisma e certa heterodoxia a separam de longe dos demais candidatos e deputados atuais, que não passam de meros tagarelas. É nela que votarei na Câmara dos Representantes.

No fundo, cada eleição é uma luta entre a memória e o esquecimento. Esta, mais do que qualquer outra, decidirá se a sociedade argentina aceita sua degradação como seu destino ou se ainda tem a vontade de recusar. Talvez o voto não seja suficiente para derrubar o edifício do cinismo, mas ainda pode abrir uma fresta por onde o ar possa entrar.

Porque mesmo em meio às ruínas, há quem continue acreditando que a política não é uma formalidade, mas um verbo no presente: o de resistir juntos para merecer novamente o futuro.

*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.

Tradução: Artur Scavone.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A