Por THIAGO TURIBIO

A verdadeira riqueza, já tornada possível, reside no tempo livre para o

desenvolvimento humano, e não na acumulação infinita de bens sob o jugo do

trabalho mediado pelo valor

O corpo ainda fresco da União Soviética já era carniça. Com as presas baixas, analistas se precipitaram sobre ele: é o fim da história! As democracias liberais venceram, ainda que continuasse sendo necessário se proteger contra os que permaneciam submersos na história, vítimas da superstição e do fanatismo. Mas eram povos de lá distantes. No Ocidente cristão civilizado a questão transitou em julgado (Arantes, 2014). Desde então revolução é sinal de entusiasmo ingênuo e juvenil ou má-fé de ressentidos sem cura. Quem ainda ousa falar disso não é sério. A realidade está posta. Acomode-se a ela.

Ao longo de quase todo o século XX não foi assim. Revolução era palavra explosiva e não por acaso. Desde o México, passando pela Rússia, China, Cuba, Vietnã, Nicarágua — a história provava o ponto de quem dizia ser necessário e possível superar a ordem das coisas. Comunistas sabiam exatamente o que fazer: formar partidos, agitar as massas e, no primeiro sinal da crise, montar o cavalo. O sujeito também não era mistério: o proletariado, ainda aglomerado nas fábricas, praças e ruas das metrópoles cada vez mais cheias, tomaria o poder, cumpriria a promessa.

Acontece que, de fato, este mundo não existe mais. Recorrer a imagens da classe vingadora decidida em conselhos de fábrica a tomar o Palácio de Inverno não vai nos ajudar. Para fazê-la temida de novo, é preciso repensar a revolução. A boa notícia é que Marx mesmo nos permite isso. Analisemos os Grundrisse. Mais exatamente, a sua parte que ficou conhecida como “o fragmento sobre as máquinas”.[1]

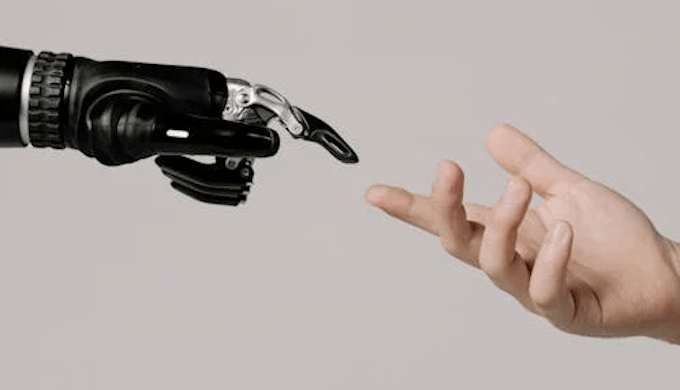

Submetido à lei férrea da concorrência, o capital subsume o trabalho assumindo a forma de um sistema de máquinas ou, como pontua Marx, da maquinaria. Há nesse momento uma sensível mudança de qualidade da posição do trabalhador. Quando ainda predominava o instrumento, entendido como ferramenta simples, o trabalho vivo era a mediação fundamental do objeto. A sua figura final tinha como pilar de determinação a destreza do trabalhador diretamente empregado no processo de produção. Uma vez o capital tenha aparecido sob a forma da maquinaria, “ao contrário, a própria máquina, que para o trabalhador possui destreza e força, é o virtuose que possui sua própria alma nas leis mecânicas que nela atuam e que para seu contínuo automovimento consome carvão, óleo etc” (2011, p. 581).

O trabalhador então passa de sujeito ativo a supervisor e regulador do autômato fabril. Não é mais a sua atividade, cada vez mais reduzida à mera abstração, quem dita a dinâmica do processo de produção, mas a máquina mesma que se apropria dela como um simples fator auxiliar. Aqui a ciência, como saber destacado do trabalhador, é mestra; devém o poder da máquina: o intelecto geral (2011, p. 589). O trabalho vivo se rebaixa e desvaloriza diante do seu império. Nesse quadro, “o trabalhador aparece como supérfluo desde que sua ação não seja condicionada pelas necessidades [do capital]” (2011, p. 582).

Aqui é posta a contradição. O trabalho vivo, em sua determinação de tempo médio socialmente necessário à produção, permanece sendo “o único elemento determinante de valor” (2011, p. 583). No entanto, as sucessivas revoluções tecnológicas contribuem para torná-lo cada vez mais residual. Basta pensar na crescente desproporção entre o tempo de trabalho imediato e o seu resultado. Por isso o capital é uma contradição em processo, já que “procura reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza” (2011, p. 589).

Aqui ressalta a diferença em Marx, já destacada por Postone (2014), entre o conceito de valor, particular das sociedades capitalistas, e o de riqueza efetiva, cuja medida é a sua utilidade, por isso mesmo universal, forma comum de riqueza em qualquer sociedade humana. Enquanto com a aceleração das inovações tecnológicas a massa de valor por unidade tende a decrescer, vez que cada mercadoria agora encapsula menos trabalho vivo, o número de valores de uso, ou riqueza efetiva, tende a se expandir a cada bloco de tempo de produção, como a hora, a jornada etc. Sob esse prisma, “o roubo de tempo alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria” (2011, p. 588). Virtualmente, “o trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não trabalho dos poucos deixa de ser condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano” (2011, p. 588, grifos do autor).

Ao diminuir o tempo socialmente necessário por unidade produzida, o capital, portanto, diminui o tempo de trabalho necessário, fundamental para a reprodução da sociedade, com o fim exclusivo, entretanto, de ampliá-lo sob a forma do supérfluo, fonte da riqueza de que se apropria a título de mais-valor. “Desse modo, e a despeito dele mesmo, ele [o capital] é instrumento na criação dos meios para o tempo social disponível, na redução do tempo de trabalho de toda a sociedade a um mínimo decrescente e, com isso, na transformação do tempo de todos em tempo livre para seu próprio desenvolvimento” (2011, p. 590). Essa possibilidade, materialmente posta, permanece estrangulada sob a mediação do valor.

Durante muito tempo, sobretudo para os marxismos de tradição bolchevique, revolução socialista foi sinônimo de abolição da propriedade privada. O Estado, sob a liderança da vanguarda proletária, deveria subsumir a produção pelos instrumentos de planejamento, restituindo-a aos seus produtores diretos: a classe trabalhadora. Trata-se, pois, de uma perspectiva fundamentalmente distributivista. As determinações do processo de trabalho, fetichizadas como formas ontológicas, permaneceriam intocadas: o tempo como medida do valor, o salário (justo) como valor do trabalho, nada disso seria interrompido (Postone, 2014).

Nos Grundrisse, no entanto, desponta um outro conceito de revolução. A tarefa não é apenas distribuir os resultados de um processo de produção que, no mais, permaneceria o mesmo. O objetivo da luta revolucionária é realizar aquilo que o desenvolvimento do capital já colocou como sua possibilidade: tempo livre. Afinal, como subscreve Marx, citando um texto de sua época, “‘a riqueza não é comando sobre tempo de trabalho excedente (riqueza real), mas tempo disponível para cada indivíduo e toda a sociedade para além do usado na produção imediata’” (2011, p. 589). Ao invés de nos apropriarmos sempre de mais coisas, o que Marx vislumbra nesse fragmento é uma sociedade em que o trabalho necessário, reduzido ao mínimo, nos libere para desenvolvermos, como seres sociais, as nossas mais altas potencialidades. Fica evidente, portanto, que Marx não rompe simplesmente com o jovem que um dia vislumbrou a sociedade emancipada como sendo aquela em que posso caçar de manhã, pescar a tarde e escrever crítica após a refeição (2007). Ao contrário, o “Marx maduro” desvelou os fundamentos de sua efetiva possibilidade a partir de uma robusta crítica da sociabilidade burguesa.

Desse ponto é possível repensarmos a revolução não como simples redistribuição, mas como disputa pelo sentido social da riqueza. Afinal, se é sob o capital que as forças produtivas alcançam a forma da maquinaria, “isso de modo algum significa que esse valor de uso — a maquinaria em si — seja capital, ou que a existência como maquinaria seja idêntica à sua existência como capital” (2011, p. 583). A sociabilidade do valor, apesar de desenvolver as forças produtivas, nem por isso se mostra a “mais adequada relação social de produção para a aplicação da maquinaria” (2011, p. 583). Como afirma Marx, quanto mais se amplia o trabalho excedente, mais o tempo de trabalho, como seu quantum de valor, se revela enquanto “fundamento acanhado” (2011, p. 589).

Uma vez realizada a passagem, do fim da sociabilidade do valor surge uma nova humanidade, posto que o “tempo livre, que é tanto tempo de ócio quanto tempo para atividades mais elevadas, naturalmente transformou o seu possuidor em outro sujeito, e é inclusive como este outro sujeito que ele então ingressa no processo de produção imediato” (2011, p. 594). Os que veem Marx como um grosseiro materialista, preocupado apenas com o controle da riqueza, indiferente à vida do espírito, se agarram a uma caricatura conveniente. A vida em Marx é um fim em si mesmo, embora, por enquanto, na pré-história da humanidade, permaneça presa ao movimento inconsciente das coisas, que não é senão o movimento inconsciente da sociedade. O que nos levaria, aqui, ao fetichismo e suas manhas teológicas — mas isso fica para outro texto.

*Thiago Turibio é professor do Departamento de História do Colégio Pedro II.

Referências

ARANTES, Paulo Eduardo. O novo tempo do mundo: E outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014.

MARX, Karl. A ideologia alemã. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858 – Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. São Paulo: Boitempo, 2014.

[1] Evidentemente, não pretendo qualquer ineditismo aqui. Trata-se de um comentário crítico em diálogo com nosso presente. A passagem já foi analisada pela tradição marxista, sobretudo Postone (2014), de quem indico a leitura.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA