Por FERNANDO HORTA*

A obsessão de Trump pela Groenlândia revela apenas a ponta norte de sua doutrina; seu prolongamento geodésico aponta diretamente para o Nordeste brasileiro, reconvertendo a região em alvo estratégico da defesa imperial

A cortina de fumaça epistemológica do Norte

A Groenlândia tem dominado o noticiário internacional. As declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de anexação do território dinamarquês, seja por compra ou por meios coercitivos, ocuparam manchetes em todos os grandes veículos de comunicação do mundo. Analistas de política internacional, think tanks e acadêmicos dedicaram milhares de páginas para interpretar os significados geopolíticos da obsessão trumpista pelo Ártico. Mas essa profusão de análises revela, ela própria, um problema epistemológico fundamental: a centralidade cognitiva do norte global.

Existe uma economia política da atenção que privilegia sistematicamente o que acontece no hemisfério norte. Tudo que ocorre acima do equador parece mais relevante, mais urgente, mais merecedor de compreensão. A Groenlândia importa porque está próxima da Europa e dos Estados Unidos, porque envolve a OTAN, porque toca em questões do Ártico que afetam as potências tradicionais. Mas e se fizéssemos um exercício diferente? E se perguntássemos: quais são as implicações da doutrina Trump para o hemisfério sul? Se a Groenlândia é o ponto norte da estratégia de defesa americana, qual seria o seu equivalente meridional?

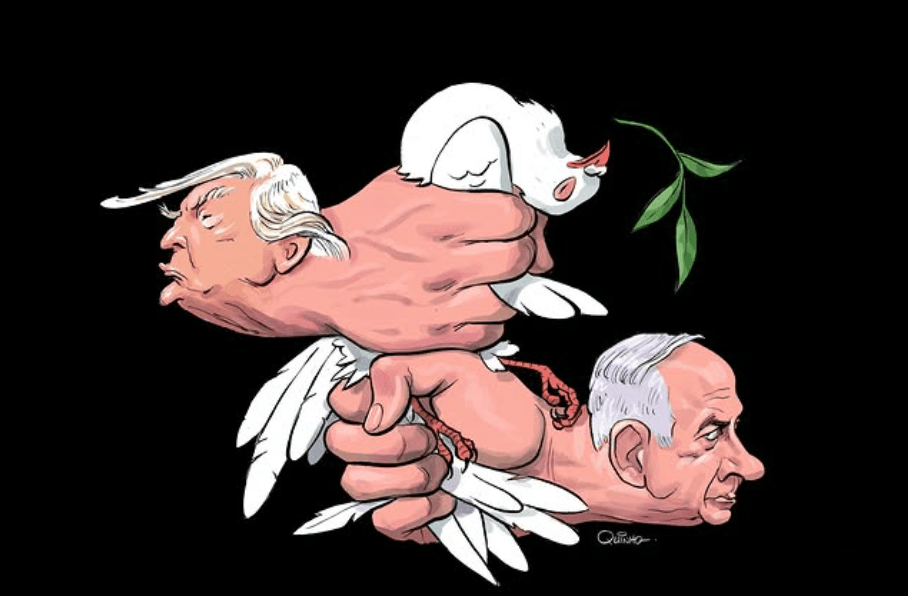

Para compreender essa questão, é preciso primeiro entender a visão de mundo que orienta a política externa trumpista. Donald Trump declarou explicitamente que o hemisfério ocidental é “nosso hemisfério”, ressuscitando, sem qualquer constrangimento, a lógica da Doutrina Monroe de 1823. Não se trata de retórica vazia: toda a arquitetura de política externa do segundo mandato de Donald Trump está orientada para um confronto de larga escala com a China, tratando inclusive aliados históricos como a União Europeia como potenciais adversários ou, na melhor das hipóteses, como parceiros não confiáveis.

A estratégia anti-China é multidimensional: ataca as linhas de acesso chinês à energia (disputando influência no Oriente Médio, pressionando Venezuela e Irã), busca estrangular o desenvolvimento tecnológico chinês (via restrições a semicondutores e guerra de tarifas), e contesta a soberania chinesa sobre áreas específicas como o Mar do Sul da China e Taiwan. Os Estados Unidos de Donald Trump não estão apenas competindo com a China; estão se preparando para um cenário de confronto militar direto.

Para os países do Sul Global, isso significa que a política de apaziguamento não funcionará. Na lógica trumpista, não existe espaço para neutralidade ou equidistância. Os países do hemisfério sul são concebidos fundamentalmente como espaços provedores de recursos para o Norte, como retaguarda estratégica americana, e como territórios que devem ser negados à influência chinesa. Qualquer tentativa de diversificação de parcerias será interpretada como deslealdade; qualquer aproximação com Beijing será tratada como ameaça.

A geometria da Guerra Fria 2.0

Donald Trump pensa em termos de linhas de defesa, exatamente como os estrategistas da Guerra Fria pensavam em contenção. A Groenlândia faz sentido nessa lógica porque o Ártico é o caminho mais curto entre os Estados Unidos e a Rússia, e entre os Estados Unidos e a China. Do polo norte, é possível manter vigilância sobre o hemisfério oriental, detectar lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) e garantir tempo de reação a contra-ataques. A Groenlândia é, geometricamente, um posto avançado ideal para monitorar ameaças vindas da Eurásia.

Mas toda linha de defesa tem duas pontas. Se a Groenlândia ancora a estratégia no norte, onde está a âncora sul? Esta é a pergunta que deveria estar sendo feita em Brasília, em Buenos Aires, em toda a América do Sul, mas que permanece invisível sob a cortina de fumaça epistemológica que concentra toda a atenção analítica no Ártico.

Para responder a essa pergunta, realizei um exercício de geometria geopolítica. Tracei uma linha geodésica partindo da Groenlândia (especificamente do Cabo Farewell, o ponto mais meridional do território, a 59,75°N) e a projetei em direção ao sul, atravessando o Oceano Atlântico. A questão era: onde essa linha, que representa a extensão lógica da estratégia de defesa trumpista, tocaria terra no hemisfério sul?

Os resultados são reveladores. Uma linha geodésica partindo da Groenlândia com azimute de aproximadamente 170° (direção sul-sudeste) atravessa o Atlântico e atinge o Nordeste brasileiro como primeiro ponto de terra no hemisfério sul. Mais especificamente:

Natal (RN) está a apenas 22 quilômetros da linha geodésica. Recife (PE) está a 24 quilômetros. João Pessoa (PB) está a 34 quilômetros. Fernando de Noronha está a 326 quilômetros.

A distância total da Groenlândia até o Nordeste brasileiro, seguindo essa linha, é de aproximadamente 7.300 quilômetros. O ponto onde a linha cruza o equador está em torno de 35°W de longitude, em pleno Atlântico equatorial, próximo ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo e ao Atol das Rocas, ambos territórios brasileiros.

A história como prólogo: Natal e o trampolim da vitória

Que a linha geodésica Groenlândia-Sul passe quase exatamente sobre a cidade de Natal não é uma coincidência desprovida de significado histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Natal foi a principal base militar norte-americana na América do Sul, conhecida como o Trampolim da Vitória. A cidade era, e continua sendo, o ponto continental das Américas mais próximo da África. Dali, aviões americanos cruzavam o Atlântico para apoiar as operações no Norte da África e, posteriormente, na Europa.

A Base Aérea de Parnamirim, nos arredores de Natal, chegou a ser a base aérea mais movimentada do mundo durante a guerra. Estima-se que mais de 100.000 militares americanos passaram pelo Rio Grande do Norte entre 1942 e 1945. O Nordeste brasileiro foi, naquele momento, absolutamente central para a estratégia de projeção de poder americana no Atlântico.

Os estrategistas de Donald Trump certamente conhecem essa história. A geometria do Atlântico não mudou desde 1942. Se os Estados Unidos precisarem projetar poder sobre o Atlântico Sul, vigiar as rotas marítimas que conectam América do Sul e África, ou estabelecer uma linha de defesa meridional complementar à âncora ártica da Groenlândia, o Nordeste brasileiro será, inevitavelmente, o ponto focal.

O interesse estratégico americano no Atlântico Sul não se limita a geometria militar. O Brasil possui as maiores reservas de petróleo em águas profundas do hemisfério ocidental, concentradas na camada do pré-sal. A Petrobras desenvolveu tecnologia de exploração em águas ultraprofundas que não tem paralelo no mundo. Essas reservas representam exatamente o tipo de ativo energético que a estratégia trumpista busca assegurar para os Estados Unidos e negar à China.

Vale lembrar que a descoberta do pré-sal, em 2006, foi seguida, em 2008, pela reativação da Quarta Frota americana, desativada desde 1950. A coincidência temporal não passou despercebida pelos analistas brasileiros na época. Com Donald Trump, essa pressão tende a se intensificar. A lógica de “nosso hemisfério” implica que os recursos energéticos da América do Sul devem estar disponíveis para os Estados Unidos, e não para competidores estratégicos.

A Petrobras, nesse contexto, não é apenas uma empresa de energia; é um ativo geopolítico de primeira grandeza. Qualquer governo brasileiro que busque diversificar parcerias na área de energia, que negocie com a China acordos de tecnologia ou exploração conjunta, ou que simplesmente tente manter uma política soberana sobre seus recursos naturais, entrará em rota de colisão com a doutrina Trump.

Implicações para as eleições brasileiras e a política de defesa

Se a análise apresentada aqui estiver correta, as eleições brasileiras de 2026 serão disputadas sob a sombra da doutrina Trump. A escolha que se apresentará ao eleitorado brasileiro não será apenas entre projetos domésticos de esquerda ou direita, mas entre diferentes posturas frente à pressão americana por alinhamento incondicional.

Um governo brasileiro que busque autonomia estratégica enfrentará resistência. Isso não significa que a autonomia seja impossível; significa que terá custos e exigirá preparo. O Brasil precisará:

Primeiro, desenvolver uma política de defesa que leve em conta a possibilidade de pressão americana sobre o Atlântico Sul. Isso inclui investimentos em capacidade de vigilância marítima, defesa costeira e, especialmente, proteção das instalações offshore de petróleo.

Segundo, articular uma estratégia de comunicação que traduza para a opinião pública brasileira o que está em jogo. A cortina de fumaça epistemológica do norte não afeta apenas analistas; ela molda a percepção popular. O brasileiro médio sabe que Donald Trump quer a Groenlândia, mas não faz ideia de que a lógica trumpista tem implicações diretas para Natal, Recife e o pré-sal.

Terceiro, a Petrobras precisa ser pensada como ativo estratégico, não apenas como empresa. Isso tem implicações para a política de preços, para a política de parcerias internacionais, para a política de investimentos em refino e para a estrutura de governança da companhia.

Quarto, diversificar parcerias sem ingenuidade. A aproximação com a China é inevitável e desejável, mas deve ser feita com consciência de que provocará reação americana. O Brasil precisa calibrar essa aproximação de modo a maximizar benefícios e minimizar vulnerabilidades.

Donald Trump quer a Groenlândia porque ela é estratégica para a defesa do hemisfério norte. Mas toda linha de defesa tem dois pontos. Se prolongarmos a lógica trumpista para o sul, se traçarmos a linha geodésica que conecta a âncora ártica ao Atlântico meridional, chegamos a uma conclusão que deveria preocupar Brasília: o ponto sul da linha de defesa de Donald Trump é o Nordeste brasileiro.

Natal, Recife, João Pessoa, Fernando de Noronha, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. O pré-sal. A Petrobras. Todos esses nomes deveriam estar presentes nas análises sobre a doutrina Trump com a mesma frequência com que aparece a Groenlândia. Não estão, porque a cortina de fumaça epistemológica do norte nos impede de ver o óbvio: que somos parte do tabuleiro geopolítico trumpista, quer queiramos, quer não.

A Groenlândia do Sul não precisa ser descoberta. Ela já tem nome, tem história, tem petróleo. Só falta que comecemos a pensar nela como o que ela é: um ponto de interesse estratégico para uma potência que não esconde suas intenções imperiais. A questão que resta é se o Brasil terá clareza e capacidade para responder a esse desafio.[1]

*Fernando Horta é doutor em história das relações internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e consultor ONU/PNUD para transformações digitais.

Nota

[1] Os cálculos geodésicos apresentados neste artigo foram realizados utilizando a biblioteca geopy em Python, considerando a curvatura terrestre e as fórmulas de Vincenty para distâncias geodésicas. O ponto de partida utilizado foi o Cabo Farewell, Groenlândia (59,75°N, 43,9°W). Os azimutes e distâncias foram calculados para múltiplos pontos de referência no Atlântico Sul.