Por VLADIMIR SAFATLE*

Mesmo com os mortos na sala

Quem conhece a história da formação do Estado moderno sabe como seus principais teóricos justificavam sua emergência a partir de promessas de proteção das populações. Caberia ao estado a mobilização de força e recursos da sociedade para a proteção contra a morte violenta, contra a despossessão da propriedade e a sujeição a outros povos. Mesmo que tal cláusula de proteção obedecesse a restrições de classe, mesmo que em estados de formação colonial, como o Brasil, ela valesse apenas para a parcela não oriunda dos submetidos ao extermínio e escravidão, o estado criava adesão a partir do desejo em relação a tal promessa.

Valeria a pena começar por este ponto porque estamos, no Brasil, a assistir uma mutação estrutural de paradigma a respeito do binômio estado/proteção. Como se, sem perceber, tivéssemos nos tornado um laboratório, como se fossemos empurrados a ser parte de um experimento de gestão social do qual só há pouco começamos a perceber a extensão. Esse laboratório toca, de forma profunda, a relação, estado, corpo social e morte.

Alguns podem se espantar com esse esforço sistemático de aprendizado da indiferença em relação à morte em massa, que anima o governo brasileiro diante dos efeitos da pandemia. Mas alguém deveria lembrar que a história das tecnologias de governo está associada à história de epidemias, pandemias e guerras. A concepção moderna de intervenção psiquiátrica, de ordenamento urbano, de planejamento econômico, entre outros, nasce, em larga medida, no bojo de esforços contra catástrofes sanitárias. Sem que percebamos, é isto que está mais uma vez acontecendo.

As cenas macabras de um presidente da República nadando, a fim de produzir aglomerações em meio ao pico de uma pandemia que parou o mundo, as falas reiteradas de que não deveríamos nos importar com os 200 mil mortos, pois devemos “tocar a vida”, a recusa a expressões oficiais de luto, a recusa em ter um plano minimamente estruturado de vacinação: tudo isso pode parecer loucura, mas, infelizmente, tem método.

O sociólogo alemão Wolfgang Streck havia identificado, anos atrás, a consolidação de um horizonte de degradação final de macroestruturas de proteção (devido à estabilização do trinômio: baixo crescimento, endividamento crônico e concentração brutal de renda) e de fortalecimento de microestruturas territoriais e comunitárias. Seu diagnóstico visava mostrar o tipo de mundo que o esgotamento das promessas do capitalismo produzira.

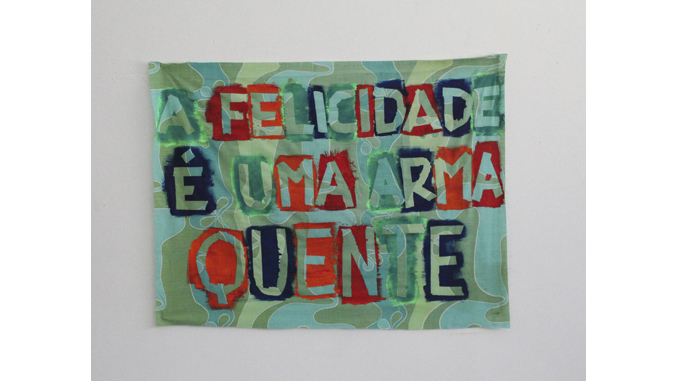

Se aceitarmos tal diagnóstico, seremos obrigados a afirmar que uma das saídas possíveis a tal degradação de macroestruturas é a diminuição do horizonte de expectativas em relação à proteção. Infelizmente, o Brasil descobriu como fazer isso preservando a popularidade de seus governantes. Basta alimentar diariamente a indiferença como afeto social central, minar todo esforço de solidariedade genérica e fazer da liberdade como propriedade de si algo acima da mera sobrevivência. Uma versão macabra do “liberdade ou morte” que funda o país como nação “independente”.

Um processo dessa natureza só poderia começar de maneira sistemática em um país como o Brasil, com sua história de maior experimento necropolítico da história moderna. Como lembra Celso Furtado, o Brasil foi uma criação econômica antes de ser uma consolidação social. Ele nasce como o maior experimento de latifúndio escravista primário exportador de que se tem notícia, sendo responsável pela recepção de 35% de toda a população escravizada e enviada às Américas. Essa população e seus descendentes – assim como os povos originários que foram dizimados para que tal empreendimento econômico servisse como o marco zero desse país – conhece apenas a face predadora do estado brasileiro. A face que lembra que tais sujeitos são matáveis sem luto, são objetos de desparecimento, extermínio e máxima espoliação econômica. Que melhor lugar no mundo para começar um experimento de anulação estrutural da limitada dimensão protetora do estado moderno?

A pandemia permitiu que o estado brasileiro generalizasse essa lógica para toda a população, mesmo que tal generalização conheça intensidades diferentes devido ao acesso privilegiado à saúde privada que os setores abastados e rentistas preservam. Mas o saldo final da pandemia, ao menos para nós, será o desrecalque de um estado que diz a toda a população: “Não contem comigo para a proteção. Esse é o preço da liberdade”. Ele expõe o fato de que nunca saímos de um estágio pré-social. Uma sociedade que tem tal grau de indiferença em relação à morte de 200 mil pessoas não pode ser chamada de sociedade.

Nos anos 1970, Paul Virilio cunhou o termo “estado suicidário” para se contrapor à tendência, alimentada por Hannah Arendt, de fazer comparações indevidas entre nazismo e stalinismo. Virilio estava a dizer: “Olhe para a forma como o estado mata e entenderemos a especificidade radical do nazismo”. Pois não se tratava de matar setores da população ou grupos de opositores. Tratava-se de levar a sociedade a se acostumar com um horizonte sacrificial no qual os sujeitos parecem celebrar sua própria morte e seu próprio sacrifício. Até chegar o fim através deste último telegrama de Hitler a seus generais, o famoso Telegrama 71, no qual se lia: “Se a guerra está perdida, que a Alemanha pereça”.

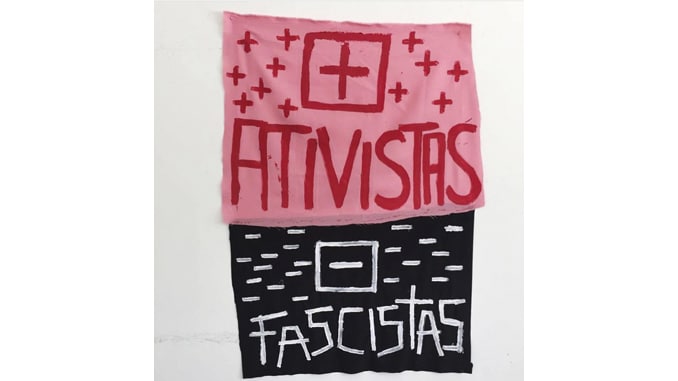

Bem, se alguém duvida da natureza fascista desse governo, que leve em conta a maneira como ele deixa morrer sua própria população em uma celebração festiva de um ritual de autoimolação. Pois é só nos acostumando com tais imolações sacrificiais que o capitalismo continuará.

*Vladimir Safatle, membro da Comissão Arns, é professor titular de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de Maneiras de transformar mundos – Lacan, política e emancipação (Autêntica).

Publicado originalmente no blog da Comissão Arns.