Por PEDRO PENNYCOOK*

Considerações sobre a exposição “Na cidade da ressaca”

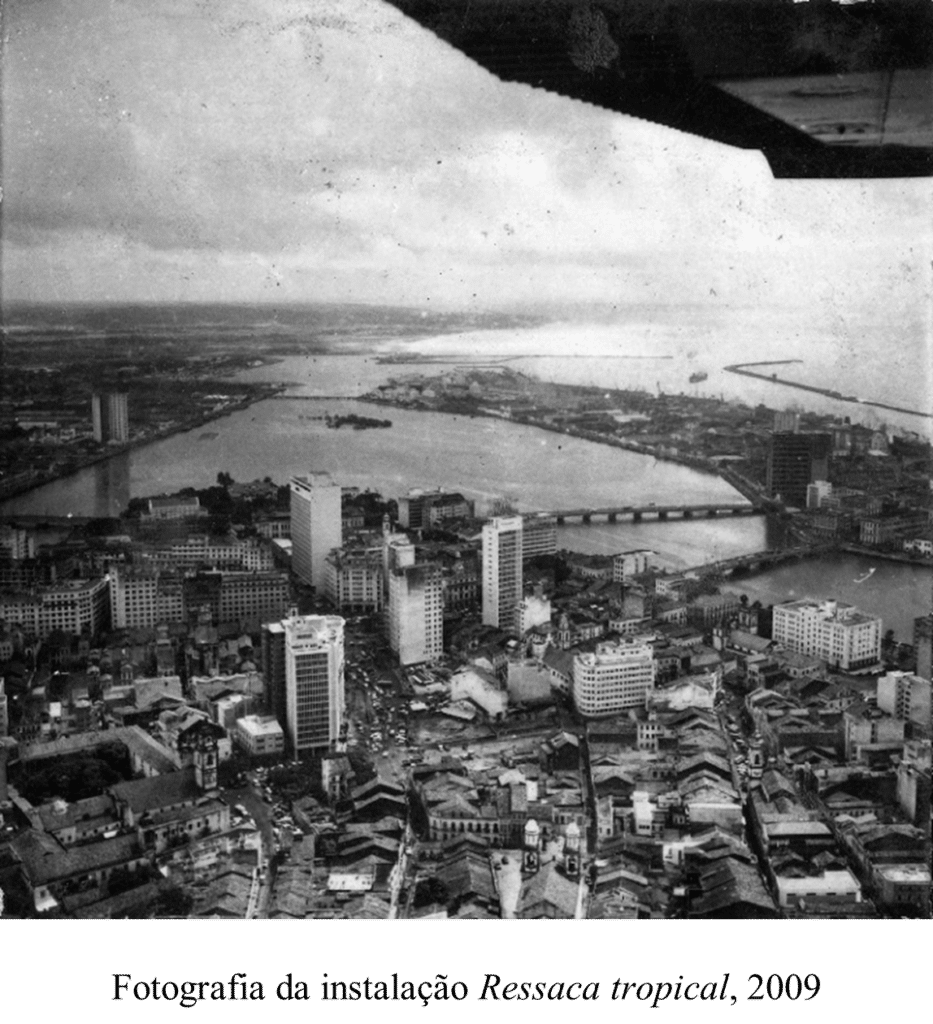

Certa vez, John Cage afirmou que muito do que compreendemos por arte poderia ser resumido a uma maneira peculiar de estar no tempo e no espaço. Peculiaridade essa que encontraria seus primeiros estímulos no modo como sons e imagens circulam em nosso ambiente, configurando uma rede sensorial desde a qual a arte possa surgir. Se essa me parece uma maneira sugestiva de iniciar, é porque um dos principais temas aos quais Jonathas de Andrade se dedica nos remete à sua cidade. Podemos mesmo dizer que sua mais recente individual gira, quase por inteira, em torno do Recife. Senão como elogio a ele, ao menos como memorial de suas ambivalências.

O artista nos ensina que devemos compreender uma cidade para além de seu mapeamento geográfico. Ela compõe-se também enquanto imaginário pulsional, determinando nossos modos de relação a nós e ao outro. Ao longo das obras, Andrade questiona os modos como a capital pernambucana é habitada, problematizando o tempo e espaço ao qual nosso imaginário urbano encontra-se aprisionado. Como se circunscrevem seus tempos, como se confundem seus espaços, que afetos circulam e quais subjetividades prescreve?

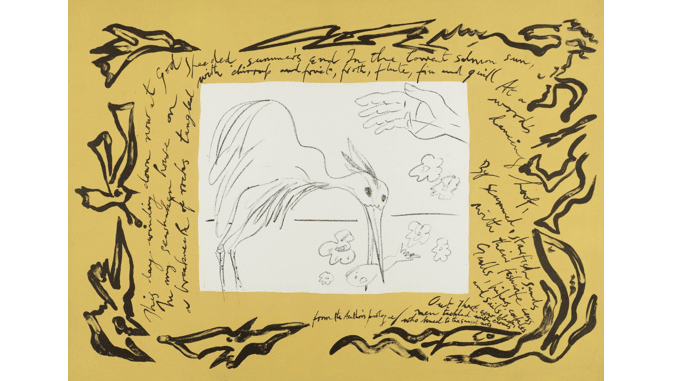

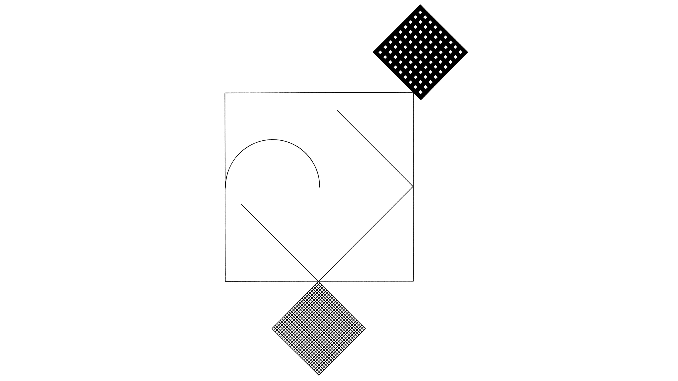

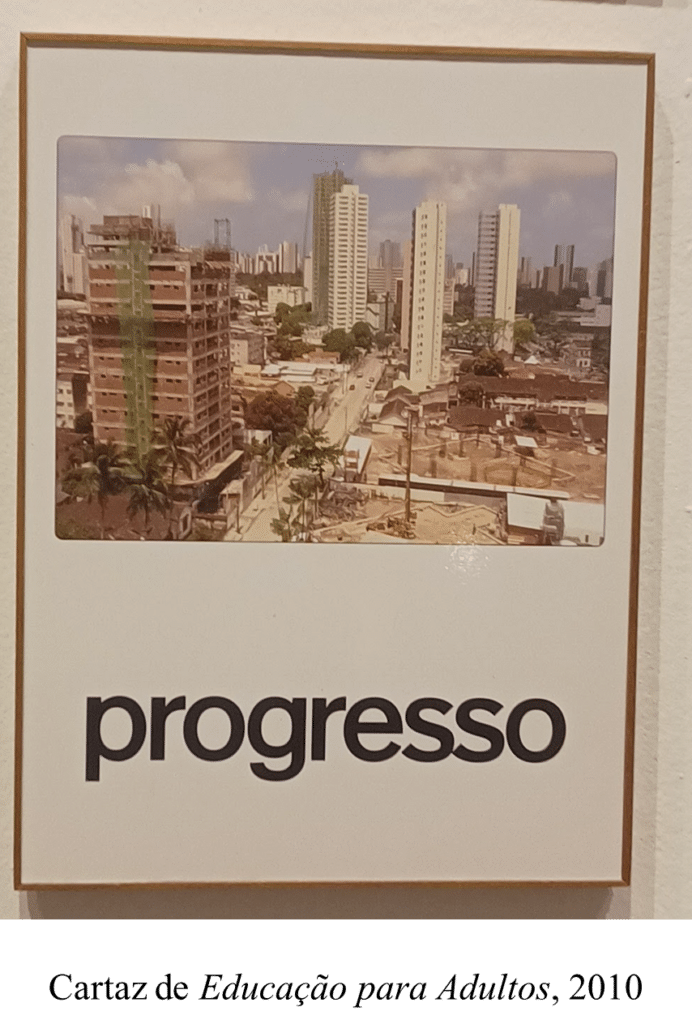

Educação para Adultos responde a perguntas como essas ao oferecer um dicionário afetivo do imaginário recifense. Composta de dezenas de cartazes, a obra subverte o método freireano de alfabetização, onde o letramento advém da inserção em objetos e cenários cotidianos aos alunos. Quando nos voltamos a cartazes como ‘progresso’, no entanto, vemos uma socialização cindida, onde a realidade local parece ser capturada por um vocabulário que lhe é alheio.

Antes de um engano, o aparente choque semântico incide do aprisionamento a uma gramática social que só reconhece como progresso a homogeneização da paisagem; ela vocaliza uma forma de vida cujas contradições já se converteram em ‘verdade’, sendo negadas até mesmo nossa capacidade para a estranhar. Contrapostos vocabulário e imaginário, somos indagados a nos perguntar a quem tal progresso estaria a serviço, deslocando sua naturalidade e invocando outro modo de habitar o tempo e preencher o espaço.

Nos enganaríamos caso reduzíssemos sua ‘verdade’ ao contexto recifense, todavia. De maneira mais decisiva, por mais evidente que seja a atenção de Jonathas de Andrade aos detalhes cotidianos do Recife, pouco há ali de regionalismo. Se há territorialidade, ela aparece pela negativa: presença da ausência de algo que jamais se concretizou. Por um lado, ausência que se faz tão presente quanto nas outras milhares de cidades do sul global ao qual alude, reunidas pela marca bruta de um passado entremeado à força a uma figura homogeneizada de universalismo. Por outro, presença que aprisiona o tempo-espaço da cidade e a espolia de sua territorialidade.

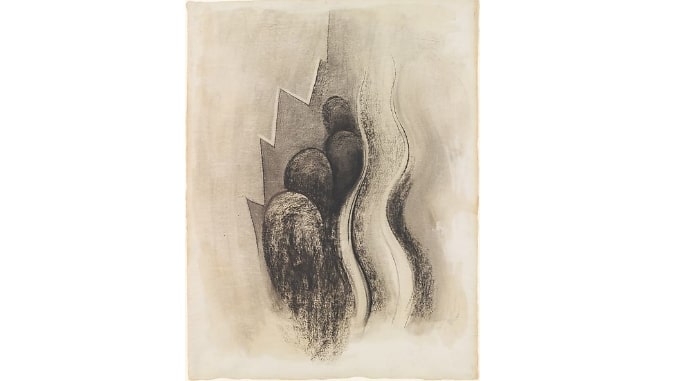

Mas porque não há ode ao particular, sua cartografia do Recife aponta para problemas presentes em praticamente todas as nossas grandes capitais. Ela se torna denúncia do projeto falido de modernização ao qual nos assujeitamos e do qual o Recife tornou-se exemplo. Ao longo de obras como projeto de abertura de uma casa (2009) e Recenseamento moral da cidade do recife (2008), mesmo as particularidades da cidade coreografam um esquecimento, uma cidadania universal que só pôde ser alcançada sob o preço de se tornar falsa.

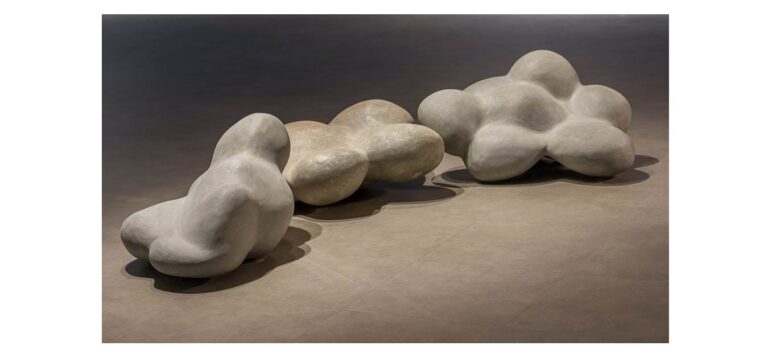

Na primeira, encontramos montada a maquete de uma casa abandonada. Tomada pela vegetação e consagrada com os detalhes de sua ruína, a casa parece dar o tom da materialidade insólita de uma cidadania interdita. Seus escombros recolocam no mapa urbano do Recife o questionamento pela moradia digna, pondo em xeque a cada vez maior verticalização e privatização de seus espaços. Fazer dos escombros uma maquete é também uma maneira de denunciar como as contradições que marcam a cidade efetivam-na projeto ideológico. Projeto que insiste como, até mesmo o que aparece como mero entulho, é antes confirmação planejada da manutenção de injustiças.

O afunilamento habitacional seria apenas uma das primeiras faces da disparidade socioeconômicas da capital, cujo adensamento populacional faz-se sentir também pelo entrincheiramento bairros afora. Através de um questionário com perguntas sobre “bons modos”, Recenseamento moral da cidade do recife somos apresentados às cisões entre periferias e zonas centrais se fazem ouvir nas vidas íntimas de seus sujeitos. A obra nos mostra como tais trincheiras se modulam de modos diversos: certamente econômicas, elas marcam também as subjetividades de seus cidadãos: nossos projetos urbanos afiguram modos de vida, passando a determinar e confirmar maneiras viciadas de sociabilidade.

Quando analisadas conjuntamente, percebemos como maquete e enquete são dois lados de um mesmo mapa: elas represam ou intensificam afetos como medo e ensimesmamento. Afetos que percorrem de nossos gestos mais cotidianos ao modo como nossos corpos circularão nas ruas, saturando nossa subjetividade ao despertencimento de um progresso abstrato.

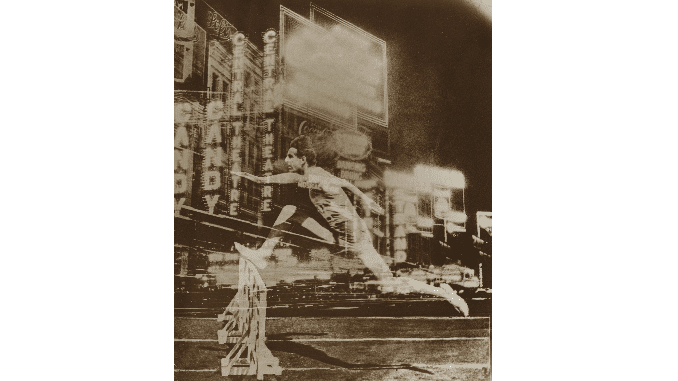

Em O Levante (2013), vemos a sensibilidade crítica de Jonathas para resistir à homogeneização. Se a arte é uma maneira de habitar o tempo e o espaço, esse projeto aparece como intervenção política na atual circulação destes. Ele busca balançar a estaticidade que em Educação para adultos violentamente sincroniza nossa vida urbana a um tempo e espaço que lhes são alheios. Em uma Recife forçosamente moderna, o projeto traz luz a um grupo constrangido à invisibilidade: os carroceiros, cuja atividade é banida na cidade. Ao reuni-los para uma corrida em pleno centro da capital, O levante suspende o funcionamento ‘normal’ das ruas em nome de injetá-las com uma velocidade outra. A cidadania interditada toma o centro da cidade para si, como uma maneira de confrontar o progresso que diariamente a empurra para as margens. Dando outra disposição para o espaço, abre-se espaço para uma velocidade que desestabiliza a vida frenética do Recife e a remete a outro tempo. Tempo e espaço, conjugados criativamente, fazem surgir a arte como intervenção no real.

O levante torna visível o que antes aparecia em nossa paisagem urbana como mero ruído de fundo, e que pode agora emergir como virtualidade de uma sociabilidade diferente. Dizer que a arte cria o real não se confunde com a imposição intransigente de um projeto alheio à realidade da qual ela parte. Em certa medida, tais encontros só poderiam ocorrer desde um circuito que violentamente os nega. Cria-se como modulação dos negativos, uma sintonização de seus fracassos que passa a assumir a função de denúncia: “A cavalgada começou no caminho previsto, depois um galope, uma gritaria, uma anarquia, e quando chegou a reta da avenida Guararapes, ganhou um desembesto que foi rasgando o centro numa festa, furando o percurso original e saindo do controle de uma maneira maravilhosamente autônoma”.[ii]

Rasgar o centro, “saindo do controle de uma maneira maravilhosamente autônoma”, mais do que um exercício puramente técnico, impressão laboriosa de uma vontade criadora que se projeta no mundo, nos convida a uma nova maneira de habitar o presente. Ao invés de copiar a realidade, a arte intervém no real e, com isso, também o produz. O levante marca a presença de uma inadequação no estado imediato da realidade: ele a fissura, denunciando algo que, ao mesmo tempo, já estava nela e ainda não haviam encontrado espaço para aparecer.

Não à toa essa peça se encontre no salão “externo” do Museu: situada antes de entrarmos propriamente na exposição, a obra oferece a sensação de habitar um ambiente limítrofe entre as salas onde as obras estão dispostas e as ruas sobre as quais narram. Esse liame entre o calmo ambiente interno e as ruas caóticas do centro parece sincronizar duas maneiras muito diferentes de habitar a cidade que Jonathas retrata: entre a lentidão e as buzinas frenéticas, mais do que um reenquadramento geográfico, incita-se com isso uma nova disposição afetiva.

O elogio ao Recife denuncia-se aqui como falência do regionalismo: não enquanto apego ufanista ao particular, mas direito e pertencimento à territorialidade singular. Ele só pode advir como reivindicação por outro modo de habitar o tempo e o espaço. É a serviço dessa inventividade que Jonathas de Andrade vai ao encontro.

*Pedro Pennycook é mestrando em filosofia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Referência

Jonathas de Andrade. Na cidade da ressaca.

Curadoria: Moacir dos Anjos

Em cartaz no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM, Recife) até 18 de junho de 2023.

Notas

[i] Todas as fotos foram retiradas da página pessoal do artista e estão disponíveis em https://cargocollective.com/jonathasdeandrade/Jonathas-de-Andrade

[ii] https://cargocollective.com/jonathasdeandrade/o-levante

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA