Por OSVALDO COGGIOLA*

Considerações sobre a formação dos Estados-nação

O mundo político moderno nasceu de e através da contradição entre o particular (mítico) e o universal (racional), da qual não se livrou, muito pelo contrário, até o presente. Na Inglaterra, o novo Estado se abriu passo inicialmente com a férrea centralização política imposta pelo absolutismo monárquico: a partir da era Tudor, no século XV, a monarquia manteve um controle estrito, entre outras coisas, sobre a disseminação pública de informações.

Os elementos basais da nação inglesa, o mercado nacional unificado e o protecionismo econômico, foram impostos pelo Estado: a dinastia dos Tudor expulsou de Londres os comerciantes hanseáticos e unificou os mercados locais mediante normas e regras obrigatórias de medição dos produtos e de conduta comercial. No século XVI, durante os reinados de Henrique VIII e Elizabeth I, o território nacional foi finalmente unificado, a nobreza foi colocada sob controle real e a ingerência da Igreja Romana foi afastada pela criação da Igreja Anglicana. Paralelamente, no novo mundo colonial em formação, os britânicos passaram a disputar com os ibéricos os domínios na América do Norte e Central, e no Caribe.

Nesse mesmo século aconteceu uma cisão decisiva no interior da nobreza inglesa. A grande aristocracia do Norte aferrou-se a suas tradições feudais e, durante a década de 1530, beneficiou-se de uma reforma administrativa empreendida pela dinastia Tudor, por meio da qual parte de seus membros passou a ocupar cargos na nova estrutura burocrática do Conselho Privado, da Câmara Estrelada e do Tribunal de Alta Comissão. Os Tudor não mantinham o aparato estatal com base em um tributo nacional à moda francesa (a taille), mas com a venda de monopólios sobre certos artigos e sobre o comércio exterior, bem como com empréstimos compulsórios e confisco de terras eclesiásticas.

A dinastia iniciada por Henrique VIII (1509-1547), com Mary (“a sanguinária”) e Elizabeth (“a Rainha Virgem”) encetou a ruptura histórica que conduziu para o Estado Moderno. Henrique VIII não herdou a Coroa, ele a conquistou (mandando executar o último dos Plantagenet), derrotando Ricardo III no último episódio da guerra entre as casas reais de Lancaster e a de York (a “Guerra das Rosas”).

Para conquistar apoio interno, Henrique VIII se apoiou em três classes sociais: a gentry (“nobreza sem título”), os yeomen (proprietários rurais sem títulos de nobreza) e os grandes comerciantes. Concluiu um tratado comercial com a Holanda (o Magnus Intercursus) considerado o primeiro marco da diplomacia internacional moderna, visando a conquista dos mercados externos. Todos os reis da sua dinastia se empenharam no desenvolvimento da marinha e na conquista de mercados externos. Eles participaram da primeira expansão colonial europeia, rivalizando com França e Espanha, e o fizeram mais para o enriquecimento do reino do que para o domínio territorial.

Fato decisivo, Henrique VIII rompeu definitivamente com o Vaticano, sob o pretexto da não anulação de seu matrimonio com Catarina de Aragão, convocando (1529) o Parlamento para legislar internamente contra o clero fiel a Roma, nascendo assim o anglicanismo, com o rei britânico sendo declarado “chefe supremo da Igreja e do clero da Inglaterra”: a nação inglesa encetava seus primeiros passos mediante a ruptura com o poder supremo da Idade Média europeia, a Igreja de Roma, e com a criação de uma igreja nacional. Junto com isso, Henrique VIII promoveu o desenvolvimento da administração estatal, reforçando a dimensão burocrática (impessoal) do Estado.

Elizabeth I, da dinastia Tudor, não deixou descendentes, ascendendo ao trono, em 1603, James I, da dinastia escocesa Stuart, unindo as coroas da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia. O novo rei tentou governar sem o Parlamento, a quem cabia o poder de direito, de acordo com a Carta Magna de 1215. No entanto, o rei podia convocá-lo somente quando julgasse necessário e, assim, exercia o poder de fato.

A dinastia Stuart procurou acentuar seu poder incrementando o parasitismo da grande aristocracia feudal do Norte, mediante a extensão dos monopólios, inclusive para abroquelar os tecidos; a expansão dos empréstimos compulsórios; a instituição de um imposto sobre o comércio, o ship money, que em 1637 John Hampden recusou-se a pagar, sendo punido e tornando-se um mártir da burguesia em ascensão. Tais medidas funcionaram como estopim da crise entre a monarquia e o Parlamento, no início da década de 1640, que culminou na deflagração da guerra civil.

A primeira revolução inglesa (1642-1649), assim, teve sua origem na oposição do Parlamento (dominado pelos puritanos) ao rei defensor da monarquia absoluta e da Igreja da Inglaterra, ainda próxima dos ritos romanos. O Parlamento não era um órgão permanente da política inglesa, mas uma assembleia temporária consultiva; o monarca podia ordenar sua dissolução; ele era composto por representantes da pequena nobreza e tinha o encargo de recolher os impostos e taxas. O rei recebia os pareceres do parlamento por intermédio dos Bill of Rights, mas não tinha obrigação de segui-los. James foi sucedido no trono, em 1625, por Charles I, que casou com uma princesa francesa e católica, o que contrariou a poderosa minoria puritana, que representava um terço do Parlamento.

A participação nas guerras europeias agravou as divergências entre o rei e os parlamentares. Depois de um desastre militar na França, o Parlamento demitiu o comandante militar, o duque de Buckingham, em 1626. Charles, em resposta, dissolveu o Parlamento; um novo Parlamento foi reunido em março de 1628, o terceiro do seu reinado. Sob influência de Oliver Cromwell, ele aprovou o fim das detenções arbitrárias; a necessidade do consentimento parlamentar para todos os impostos; a proibição do uso arbitrário por militares de casas privadas; a proibição da lei marcial em tempo de paz.

Em reação, Charles proclamou a extensão do imposto ship money à totalidade no país, o que não havia sido aprovado pelo Parlamento. A prisão de John Eliot (um dos inspiradores da petição parlamentar) e de oito outros membros do Parlamento indignou o país. Durante uma década, Charles reinou sem Parlamento; aconselhado pelo arcebispo de Canterbury, defendeu a ideia de uma Igreja da Inglaterra mais pomposa e cerimoniosa; os puritanos o acusaram de tentar reintroduzir o catolicismo, e mandou prender e torturar seus opositores.

Em 1638, os escoceses expulsaram os bispos das igrejas da Escócia; o rei enviou tropas para controlar os rebeldes. Sendo elas derrotadas, o rei concordou em assinar uma pacificação e foi humilhado quando obrigado a não interferir na religião na Escócia e também a pagar reparações de guerra. Charles convocou um novo Parlamento em 1640; o “Parlamento curto” foi rapidamente dissolvido porque recusou aprovar novos subsídios. O rei inglês atacou novamente a Escócia e foi derrotado; Northumberland e Durham passaram a ser territórios escoceses. Uma “Lei Trienal” foi votada, obrigando à convocação de um Parlamento a cada três anos.

Outras novas leis impediram a dissolução do Parlamento pela Coroa, além de impedirem que o rei criasse novos impostos e permitir o controle de seus ministros. Após a pacificação da Irlanda, Charles até cogitou usar um exército católico contra os escoceses. Em janeiro de 1642, a tentativa de aprisionar cinco membros do parlamento por traição, falhou. O Parlamento reuniu as tropas lideradas por Robert Devereux com o objetivo de defender a Escócia e impedir o regresso do monarca ao poder. Charles escapou de Londres e reuniu tropas em Nottingham.

A Marinha Real Britânica e a maioria das cidades inglesas apoiaram o Parlamento, o rei só encontrou partidários nas zonas rurais. Cada lado em disputa conseguiu juntar quinze mil homens. O Parlamento tinha a vantagem de ter ao seu lado as grandes cidades que abrigavam grandes arsenais, como Londres e Kingston. Depois da batalha de Newbury, que terminou sem um lado vencedor, as tropas do Parlamento, finalmente, venceram em Winceby em outubro de 1643. Era bem mais do que uma vitória militar.

Na guerra civil inglesa, a principal vantagem do Parlamento foi seu novo tipo de organização militar: a New Model Army (Exército de Novo Tipo) formada em 1645 (e dissolvida em 1660, após a Restauração), foi concebida como uma força responsável pelo serviço militar em todo o país, não circunscrita a uma única área ou guarnição. Era constituída por soldados em tempo integral, ao invés da milícia usual à época, possuía militares de carreira sem assento parlamentar e sem vínculos com nenhuma facção política ou religiosa. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais pelo nascimento em uma família nobre ou de prestígio: esse critério foi substituído pelo critério de merecimento.

A New Model Army prefigurou os exércitos nacionais modernos, baseada em um imposto nacional sobre o consumo (o imposto de renda, Income Tax, só nasceu no século XVIII), profissionalizado, aberto à discussão e debates entre seus membros para a definição dos objetivos bélicos e da disciplina de caserna, mas também dotado de uma disciplina férrea de comando, o exército de Oliver Cromwell foi o embrião do novo Estado e trazia em seu âmago os elementos de uma nova sociedade. Em 1645, todas as tropas do Parlamento adotaram o novo modelo. As vitórias de Naseby e de Langport destruíram as forças de Charles, que buscou refúgio na Escócia em 1646. As tropas vencedoras, no entanto, insatisfeitas com os atrasos nos pagamentos e com as condições de vida, marcharam para Londres em agosto de 1647. O rei Charles, do seu lado, negociou um acordo com os escoceses, prometendo uma reforma da Igreja Anglicana.

Em 1648, os partidários do rei na Inglaterra se amotinaram enquanto os escoceses invadiam o país. As forças armadas inglesas foram novamente vitoriosas; o Parlamento organizou um tribunal que julgou e condenou Charles: por 68 votos contra 67, Charles I foi declarado culpado de traição, sendo executado em 1649 (anos depois, após a restauração da monarquia, a maioria dos juízes que votaram sua pena de morte também foram executados). Estima-se que 15% da população inglesa tenha morrido durante a guerra civil, a maioria devido a doenças epidêmicas decorrentes dela.[i]

Em consequência do desfecho do conflito, um governo republicano liderou a Inglaterra e todas as ilhas britânicas entre 1649 e 1653, e de 1659 a 1660. Cromwell impôs um regime puritano autoritário na Inglaterra, Escócia e Irlanda, acompanhado por “um singular grupo de homens (que) se compunha de fervorosos republicanos. No ato de escravizar o país, enganavam-se com a crença de que o emancipavam. O livro que mais veneravam [a Bíblia] lhes fornecia um precedente que estava frequentemente em suas bocas” (a ditadura de Moisés sobre o fraco, ingrato e descrente povo judeu, que foi a base de sua salvação)”.[ii] A guerra civil inglesa demarcou em campos opostos duas forças militares representativas das duas tendências históricas em confronto: de um lado a cavalaria realista organizada pela aristocracia feudal e, de outro, a New Model Army.

A vitória das tropas de Cromwell encetou uma revolução social: “No sentido militar a guerra foi ganha pela artilharia (que só o dinheiro podia comprar) e pela cavalaria de Cromwell, constituída por pequenos proprietários rurais. Sob o comando do príncipe Rupert, os cavaleiros realistas atacaram com energia e destemor, mas eram completamente indisciplinados e desintegraram-se para se entregarem à pilhagem logo após o primeiro ataque. Na guerra como na paz, a pequena nobreza feudal não podia resistir à perspectiva de saquear. Ao contrário, a disciplina dos cavaleiros mais humildes de Cromwell não tinha falhas, porque era auto imposta.

Graças à absoluta liberdade de discussão existente no exército, ‘sabiam pelo que lutavam e amavam o que sabiam’. Assim, atacavam na altura devida, só fazendo fogo no último momento, voltavam a formar e a atacar, até o inimigo ser vencido. As lutas do Parlamento foram ganhas devido à disciplina, unidade e elevada consciência política das massas organizadas no Novo Exército Modelo. Uma vez devidamente organizado e pago com regularidade, dotado de um comissariado e de técnicas eficientes, e com Cromwell nomeado chefe indispensável, o Novo Exército Modelo avançava rapidamente para a vitória, e os realistas foram definitivamente derrotados em Naseby”.[iii]

A ruptura com a Igreja de Roma foi até as últimas consequências: “Os papistas eram considerados como agentes de um poder externo. Muitos deles haviam apoiado Charles na guerra civil e, depois da apreensão dos papéis do rei em Naseby, soube-se que ele havia planejado uma intervenção militar em larga escala na Irlanda. Isso ajuda a explicar – mas não a justificar – a política ferozmente repressiva na Irlanda a que apenas os levellers se opunham. A hostilidade aos papistas não era monopólio dos puritanos”.[iv]

No momento mais radical da revolução inglesa, uma maioria parlamentar chegou a apoiar os mencionados levellers (“igualitários” ou “niveladores”), que procuravam levar as ideias democráticas à sua conclusão lógica, atacando todos os privilégios e proclamando a terra como uma herança natural dos homens. Os levellers se concentraram na reforma política; o “socialismo” implícito da sua doutrina se exprimia em linguagem religiosa. Seus herdeiros radicais foram os diggers (“cavadores”), muito mais precisos em relação à sociedade que desejavam estabelecer e descrentes de uma ação política de tipo normal, pois só acreditavam na ação direta.

Os “cavadores” nasceram quando “no domingo 1º de abril de 1649, um pequeno grupo de homens pobres juntou-se na colina St. George, nos arredores de Londres e à beira da grande floresta de Windsor, campo de caça do rei e da realeza. Eles começaram a cavar a terra como uma ‘assunção simbólica de propriedade comum de terras’. Dentro de dez dias, o seu número cresceu para quatro ou cinco mil. Um ano depois, a colónia havia sido dispersa à força, sus cabanas e móveis queimados, os cavadores expulsos da área”.[v]

Na esteira desse processo de conflitos constituíram-se os antecedentes dos modernos partidos políticos, frações que lutavam pelo controle e direção do novo Estado. Os realistas, os presbiterianos, os independentes, os levellers, os diggers, foram embriões dos partidos políticos vinculados àquilo que depois seria batizado como democracia representativa. No caso dos levellers, um historiador surpreendeu-se pelo “defeito de seu sistema, a irregularidade de eleições a mão levantada, gritos de sim ou não, separação de grupos ou chamado nominal. É estranho que, ansiosos como eram por eleições livres, não tenham pensado no princípio do voto secreto, usado pelos habitantes da Utopia [de Moro] e da Oceana [de Harrington]. O sistema de voto secreto não era desconhecido, pois era praticado nas eleições de Massachussets, nas eleições eclesiásticas dos Países Baixos e nas eleições de dirigentes e funcionários das companhias de comércio”.[vi]

Revolucionários, os levellers optaram pela democracia direta. Os membros do Exército de Novo Tipo também eram conhecidos como os “cabeças redondas” (round-heads) pelo capacete de metal em formato arredondado que utilizavam. Os soldados rasos participavam nos comitês que tomavam as decisões militares, permitindo um contato maior deles com as questões políticas e contribuindo para a formação de uma consciência sobre os motivos da luta. O caráter religioso da guerra e a adesão de grande parte dos soldados ao puritanismo (nome dado ao calvinismo na Inglaterra) levou também, com o passar do tempo, à realização de pregações religiosas, tirando dos pastores a exclusividade na função.

A New Model Army constituiu, durante a guerra civil inglesa, o embrião do novo Estado democrático-representativo, tendo em seu bojo os germes dos futuros partidos políticos. Ela ensinou aos camponeses a entenderem a liberdade. Os soldados rasos chegaram a escolher agitadores entre suas fileiras. A ação mais ousada realizada pelos soldados foi o sequestro do rei Charles I em 1647, sem que houvesse uma ordem dos oficiais superiores: as ações militares, durante algum tempo, foram direcionadas de baixo para cima.[vii] A agremiação dos levellers esgrimia uma democracia radical para a época, defendendo o voto universal masculino nas eleições parlamentares.

Apoiado pelo novo exército, Cromwell se impôs sobre o Conselho de Estado e o Parlamento. Por outro lado, enfrentou as pretensões dos levellers e dos diggers e os derrotou com extrema violência. Em 1653, com o título de “Lorde Protetor”, transformou-se em ditador vitalício, chegando a suprimir a imprensa escrita em 1655. Depois da morte de Cromwell, seu filho Richard tentou governar de modo autocrático à imagem do seu pai, mas foi deposto por um golpe do Parlamento.

O novo Parlamento, apoiado por tropas escocesas, restaurou a monarquia, chamando Charles II, filho do rei decapitado, para assumir o trono da Inglaterra, Escócia e Irlanda. A proximidade deste com o rei da França Luís XIV – o protótipo do absolutismo – tornou-o suspeito ao Parlamento, que se dividiu em dois partidos políticos: os liberais favoráveis ao Parlamento (whigs) e os conservadores (tories), favoráveis ao rei: “A revolução tinha concluído. Mas ela não foi perdida, pela Inglaterra ou pela humanidade. Somente nessa sociedade política, que obtinha tantas vantagens de sua posição insular, foi posto um limite às tendências da monarquia absoluta, que no restante da Europa se consolidava em toda parte…. A primeira revolução tornou possível a segunda. Havia doravante órgãos de resistência, contra cuja força chocou o absolutismo. O predomínio do Parlamento foi reconhecido, garantindo a transformação do Antigo Regime em moderno Estado constitucional. Ao puritanismo inicialmente vitorioso tocou o papel de perseguido; suas formas de governo eclesiástico foram destruídas. O jugo que tinha sido imposto à vida individual foi removido. Mas algumas ideias puritanas conservaram sua força operante, haviam se transformado em elemento indestrutível do caráter inglês”.[viii]

O reinado de Charles II, a partir de 1660, durou um quarto de século. Foi sucedido em 1685 por seu irmão James II, que procurou restabelecer o absolutismo e o catolicismo na Inglaterra. O fato de ser católico o afastava de ambas as facções do Parlamento; o conflito entre este e o rei se manifestou quando James teve um filho, pois até então a herdeira era sua filha Mary Stuart, protestante. O Parlamento passou a conspirar para depô-lo. Mary era casada com William de Orange, rei dos Países Baixos, que desembarcou com suas tropas no país, em 1688.

Em que pesem alguns pequenos combates, o movimento político/militar foi essencialmente pacífico, sendo conhecido como “Revolução Gloriosa”. James fugiu para a França; o Parlamento proclamou William e Mary reis, impondo-lhes a aceitação de uma “Declaração de Direitos”: os reis não mais poderiam cancelar as leis do Parlamento; o Parlamento decidiria a sucessão ao trono e votaria o orçamento anual; as contas reais seriam controladas por inspetores; o Tesouro seria dirigido por funcionários. Desse modo, criou-se uma monarquia parlamentar baseada na hegemonia conquistada pela pequena nobreza rural, a gentry, e a burguesia urbana e mercantil. As duas revoluções (a “Puritana”, de 1640, e a “Gloriosa”, de 1688) foram episódios do conflito entre o absolutismo e o liberalismo, manifestado como um conflito entre o poder do rei e o do Parlamento.

Desse modo, as revoluções inglesas do século XVII se detiveram nos limites impostos pela classe burguesa ascendente, conciliaram-se com a monarquia e eliminaram suas alas radicais, obedecendo, nas palavras de Isaac Deutscher, a uma constante verificada nos processos revolucionários: “A revolução desperta o anseio popular latente de igualdade. O momento mais crítico em seu desenvolvimento é aquele em que os líderes sentem que não podem satisfazer esse anseio e manobram para sufocá-lo. Fazem o trabalho que alguns adversários chamam de traição da revolução… Daí a extraordinária veemência com que Cromwell atacou os igualitários de seu tempo”.

Com a paulatina transformação dos senhores feudais em proprietários burgueses, na Revolução Gloriosa houve um compromisso entre os setores burgueses ascendentes e os setores aristocráticos da sociedade inglesa. A aristocracia ficou com os cargos de menor poder do novo regime. A “Gloriosa Revolução” de Guilherme de Orange inaugurou uma nova era em que se expandiram os roubos às terras do Estado, até então praticados em dimensões mais modestas. Essa usurpação das terras da Coroa e o saque aos bens da Igreja constituíram a origem dos grandes domínios da oligarquia agrária inglesa.

Depois da “Revolução Gloriosa”, a burguesia inglesa se fortaleceu e o país passou a ter a mais importante zona livre de comércio da Europa; seu sistema financeiro, era dos mais avançados. Assim, ao longo do século XVII, através de revoluções e de uma série de medidas governamentais criaram-se na Inglaterra as condições históricas para a gestação do Estado Moderno: em 1628, a Petição de Direitos; em 1651, os Atos de Navegação (protecionismo econômico); em 1679, o Habeas Corpus Act; em 1689, o Bill of Rights.

As medidas protegiam a produção inglesa e a livre iniciativa do empresário individual, que adotariam a forma do liberalismo econômico e político (livre arbítrio individual). Em 1694, em apoio ao sistema de dívida pública, foi criado o Banco da Inglaterra, que concedia créditos ao Estado, detendo o monopólio de emissão de moeda escritural (fiduciária) na região londrina e controlando financeiramente os bancos de outras regiões, agindo como um poderoso fator de unidade do mercado nacional.

Na sequência das revoluções inglesas, no final do século XVII a “inquieta calma de Europa ocidental” começou a mostrar os contornos de uma crise, que engendrou um processo de guerras e revoluções. A superação do Antigo Regime se expressava como uma tentativa de retorno ao fundamento da soberania estatal da Antiguidade, que foi se coadunando com a ideia de nação. O termo tinha origem latina (natio, nascer). Designava os povos situados no exterior e na fronteira do Império. Nas traduções latinas da Bíblia e dos textos evangélicos, usava-se o termo “nações” para referir-se aos diversos povos então conhecidos.

Na Idade Média, o termo era utilizado para designar os estudantes universitários que se organizavam, nos centros de estudo, em grupos de moradia ou convívio, nationes, por terem uma origem comum. Em cada “nação” falava-se a língua materna dos estudantes; elas eram regidas pelas leis dos seus países. O estabelecimento do Estado Moderno e de sua soberania supôs uma dupla superação, a do direito natural enraizado nos impérios precedentes (o Império Romano e o Sacro Império Romano-Germânico) e também do direito consuetudinário feudal, enraizado nos particularismos locais da Idade Média, quando existiam diversas ordens jurídicas para classes diferentes: “A classe de pequenos nobres-cavaleiros resolvia suas querelas recorrendo à guerra privada, não raro deflagrada por um insulto pessoal, mas sempre com o objetivo de obter terra e butim. Outro meio de enriquecimento era o pedágio cobrado aos mercadores pelo direito de cruzar as terras do senhor, muitos dos quais descobriram que um castelo proporcionava um quartel general para um bando de assaltantes cavalheirescos”.[ix]

O direito nascido da prática consuetudinária, do seu lado, devia ser superado pela lei baseada na Razão: “Trata-se do direito legal, reservado aos Estados, de determinar as regras que governam as relações sociais de produção no interior de sua jurisdição territorial”.[x] Somente com base em regras de validade universal o direito poderia atingir correspondência com seu propósito: “A constituição do Estado político e a desagregação da sociedade civil em indivíduos independentes, cujas relações têm por base o direito, tanto como as relações humanas, sob o regime de ordens e corporações, tinham por base o privilégio, se realizam em um único e mesmo ato”.[xi] Na sociedade dominada pelas relações mediadas pelo dinheiro, “o direito é a forma através da qual se organiza o vínculo social no qual os indivíduos são considerados como ‘átomos’ independentes uns dos outros”.[xii]

Certas características da sociedade governada pelo direito foram específicas ao continente europeu, no que diversos autores identificaram a causa de o Estado moderno ter nascido na Europa. Outros autores relacionaram esse fato com uma suposta superioridade da “civilização europeia”. Certamente, “não em todas as culturas, mas só em algumas, encontramos o direito como prática humana específica, campo ou zona do saber e do agir em que se realizam operações técnicas determinadas. A autonomia relativa do direito é uma característica da civilização de Ocidente. As coisas são diversas em outras áreas: indiana ou chinesa, hebraica ou islâmica”.[xiii] Max Weber insistiu nessa questão: o direito moderno, porém, não nasceu simultaneamente em todas as áreas e regiões do Ocidente, ao contrário, foi imposto na maioria delas pelo fogo e pela espada.

E resta a pergunta formulada por Vernant: “Porque e como se constituíram as formas de vida social e os modos de pensar, nos quais o Ocidente vê sua origem, acredita poder se reconhecer, e que servem ainda hoje à cultura europeia como referência e justificação?”.[xiv] Considerado seu contexto histórico, o moderno direito civil nasceu das necessidades derivadas da expansão mercantil centrada nas cidades. A palavra e o conceito de urbanidade passaram a designar as práticas e atitudes sociais que o acompanhavam. Os códigos antigos deveriam ser substituídos por um direito público baseado na lei da Razão: das cinzas da antiga Respublica Christiana nascia o ius publicum europaeoum, o direito colocava-se pela primeira vez como prerrogativa imprescindível da soberania. O “direito internacional” (ainda chamado de “direito cosmopolita”) era, contudo, um artifício produzido pela vontade estatal; o ente soberano não era obrigado a observar qualquer limite, inclusive fora de suas fronteiras. Não importava o meio utilizado para combater, mas o resultado conseguido; não importavam os instrumentos de batalha, mas a vitória.

Isso também tinha um fundamento econômico. Para que o conceito de territorialidade (um território reconhecido e demarcado, a ser preservado por quaisquer meios) se impusesse, foi necessário que o comércio em maior escala do que aquele ocasional ou sazonal levasse vantagem, com um mercado unificado maior, tornando necessárias leis comuns, moeda, pesos e medidas estabelecidos por um Estado dotado de meios para tanto, com uma segurança oriunda do mesmo Estado.

O Estado foi, devido a essas novas necessidades sociais, adquirindo paulatinamente o monopólio do uso da violência, impedindo desse modo que os cidadãos fossem objeto da arbitrariedade de poderes locais: “A existência na França e na Itália de homens e mulheres de formação jurídica a serviço da burguesia era inútil sem um mercado nacional unificado e uma forte máquina estatal jungida aos interesses burgueses. Tais condições prevaleciam na Inglaterra, onde a ideologia política da burguesia transformou-se em justificação expressa do exercício do poder pelo Estado em seu interesse”.[xv] A aristocracia nobiliária, ainda assim, conservou durante os séculos do seu eclipse privilégios fiscais, aduaneiros e militares em várias regiões da Europa.[xvi]

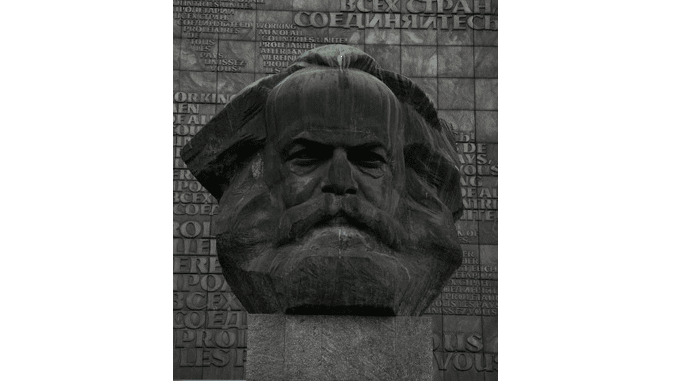

O absolutismo monárquico desenvolveu uma política mercantilista, tentando reter em suas fronteiras a maior quantidade possível de ouro e prata, incentivando a obtenção de um superávit comercial, sobre a base da suposição de que a “riqueza (total) das nações” era uma quantia invariável, e quanto mais uma nação possuísse, menos possuiriam as outras (as nações rivais). Essa fase de expansão comercial esteve associada a políticas protecionistas nas relações interestatais. Sobre essa base, a forma estatal que, finalmente, serviu de quadro para a vitória histórica do espaço do capital foi o Estado Nacional, atingida através de um processo que criou um modelo que se estendeu para todo o planeta: “Natio é um velho e tradicional conceito, herdado da Antiguidade romana, que qualifica originariamente o nascimento ou a ascendência como a característica diferenciadora de grupos de qualquer tipo… Junto a outras denominações, como gens ou populus, esse uso do termo deu origem ao significado medieval tardio de nationes, referido aos grandes povos europeus que, por sua vez, podiam abranger diversas gentes. As fronteiras de uma natio foram durante muito tempo imprecisas. Mas o uso do termo se consolidou em seu exato significado latino originário como a comunidade de direito à qual se pertence por nascimento”.[xvii] Seria a nação “o conjunto de homens unidos numa comunidade de caráter na base de uma comunidade de destinos”, como foi proposto?[xviii] O notável é que esse ponto de vista fosse defendido do ponto de vista do socialismo, isto é, de uma proposta superadora da nação.

O novo Estado afundava sua forma e suas raízes nas novas relações de produção e nos espaços que lhe eram necessários, não na diferenciação de “caráteres” de cada comunidade: esta, na medida em que existisse e se consolidasse, era uma consequência das novas relações (conflitivas) de classe.

No novo tipo de Estado, o Estado Nacional, a classe economicamente dominante não se confundia com o próprio “Estado” (ou aparato dominante) como ocorria com a classe nobre do período feudal (a noção de “Estado” era totalmente alheia à essa classe, composta majoritariamente por analfabetos “nobres”): “A proteção e garantia social da posse dos meios de produção de capital pela burguesia industrial realiza-se por meio de função diversa da direção da produção, vale dizer, diversa da posse do capital industrial: faz-se por meio da violência pública e estatal. Posse e proteção da posse dos meios de produção passam a ser funções distintas, isto é, a extração econômica do excedente pela burguesia industrial distingue-se da proteção da propriedade do capital desta mesma burguesia pelas forças públicas do Estado: rompe-se então a identidade imediata entre Estado e classe dominante, característica do medievo ocidental”.[xix]

A proteção e a garantia da propriedade burguesa se resolveu mediante a incorporação de representantes na direção do aparelho burocrático-militar do Estado. Daí o conceito de “representação política” e de democracia representativa. A vitória da sociedade burguesa foi o segredo da democracia moderna, da divisão de poderes, da autonomia (relativa) do direito, de toda sua superestrutura jurídica e política.

A burguesia tendeu a se constituir ou a favorecer o Estado nacional porque era a forma estatal que correspondia melhor aos seus interesses, o desenvolvimento das relações sociais capitalistas. A nação foi criada, entre os séculos XV e XVIII, graças a uma aliança entre a potência política da monarquia centralizada (os Estados absolutistas) e o crescente poder econômico e social da burguesia, aliança que se desdobrou e fragmentou, transformando-se num conflito, ao fim do qual a burguesia derrubou (revolucionariamente ou não) o Antigo Regime e se erigiu em nova classe dominante, dotando-se do Estado-Nação moderno.

A universalidade proclamada do novo Estado, porém, era ideológica (isto é, expressão necessária e invertida de sua realidade social); de um ponto de vista materialista, “historicamente, o Estado Nacional surgiu com a sociedade burguesa. Não apenas o Estado enquanto aparelho centralizado de força, como também elementos do Estado ‘nacional’, são, em certo grau, pressupostos do capitalismo e base de seu surgimento. Entretanto, o papel do Estado Nacional formado pode ser considerado produto das relações de capital, estando intimamente ligado a elas. A construção de uma ‘identidade nacional’, capaz de abranger todos os membros da sociedade, tem a função de ofuscar os antagonismos de classe e neutralizar sua luta”.[xx]

A nação firmou-se na Europa para designar a identidade de cada povo, o que não significa que cada povo (dotado de língua ou tradição comum) fosse considerado consensualmente como uma nação. Para o principal teórico das nacionalidades da Internacional Comunista: “As unidades políticas e sociais da antiguidade não eram mais que nações em potencial. A nação, no sentido estrito, é um produto direto da sociedade capitalista, que surge e se desenvolve onde surge e se desenvolve o capitalismo… A burguesia tende a se constituir em Estado Nacional porque é a forma que corresponde melhor aos seus interesses e que garante um maior desenvolvimento das relações capitalistas. Os movimentos de emancipação nacional exprimem essa tendência (e) representam um aspecto da luta geral contra as sobrevivências feudais e pela democracia… Quando a criação de grandes Estados corresponde ao desenvolvimento capitalista e o favorece, constitui um fato progressivo”.[xxi] O fator subjetivo necessário para tanto foram os movimentos nacionais, que fizeram das palavras “Estado”, “Nação” e “Povo” quase sinônimos durante o período de emergência da burguesia capitalista e das nacionalidades modernas.

Uma série de critérios e fatores permitia a um povo obrigar os outros a ser considerado consensualmente uma nação, “sempre que fosse suficientemente grande para passar da porta de entrada”, como apontou ironicamente Eric Hobsbawm:[xxii] (a) sua associação histórica com um Estado existente ou com um Estado de passado recente e razoavelmente durável; (b) a existência de uma elite cultural longamente estabelecida, que possuísse uma língua vernácula administrativa e literária escrita; (c) uma prova da capacidade para a conquista. Para se constituir uma nação era preciso, portanto, já existir um “Estado de fato”, que possuísse uma língua e uma cultura comuns, além de demonstrar força militar. Foi em torno desses pontos que se formaram as identidades nacionais europeias.

A construção de uma identidade nacional passou por uma série de mediações que permitiram a invenção (e imposição) de uma língua comum, uma história cujas raízes fossem (miticamente) as mais longínquas possíveis, um folclore, uma natureza (um meio natural) particular (e exclusivo), uma bandeira e outros símbolos oficiais ou populares: “O que constitui a nação é a transmissão, através das gerações, de uma herança coletiva e inalienável. A criação das identidades nacionais consistiu em inventariar esse patrimônio comum, isto é, de fato, em inventá-lo”.[xxiii]

Para Benedict Anderson, a nação era “uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. Seus membros nunca conheceriam todos os demais (por isso é “imaginada”), mas possuem uma imagem da comunidade.[xxiv] O mundo governado pela razão nasceu, assim, com base no mito; e a vitória do modo de produção universal se deu com base no particularismo (nacional). Daí a rejeição do patriotismo pelos filósofos iluministas, que pretendiam refletir a partir do universal-humano: “A ideia de pátria parecia-lhes por demais acanhada, quase mesquinha, quando comparada aos valores universais. Tal como os cientistas, os filósofos se sentiam, antes de mais nada, cidadãos da razão e do mundo. Durante a Guerra dos Sete Anos, assim como na anterior, tanto os cientistas como os filósofos [franceses] continuaram mantendo relações – ainda que conturbadas – com seus pares ingleses e alemães, como se o conflito não lhes dissesse respeito”.[xxv]

O motivo dos filósofos era claro: a nação era limitada em suas fronteiras por outros territórios; uma nação não poderia abranger toda a humanidade. Era soberana porque o surgimento do nacionalismo está relacionado ao declínio dos sistemas tradicionais de governabilidade (monarquia, na Europa, ou, nos séculos XIX e XX, administração colonial na Ásia, na África e nas Américas) e à construção de uma identidade baseada na identificação étnica, racial ou cultural.

A soberania nacional é um símbolo da liberdade frente às estruturas de dominação antigas – gerando novas estruturas de dominação, como a administração estatal, a divisão intelectual e política do trabalho e o surgimento de práticas de controle estatal (censos da população, mapas do território e museus para a cultura). Sua estrutura é horizontal: membros de diferentes classes sociais podem imaginar pertencer a um mesmo âmbito nacional e estarem vinculados por um projeto comum. [xxvi]

O recurso a um “mito nacional criador” foi onipresente. No caso alemão foi “descoberta” uma “Germânia” imemorial nos escritos do historiador latino Tácito: “Até então não existia uma tribo alemã da qual pudesse originar-se uma nação alemã, de modo semelhante à linhagem franca [da tribo dos francos] da qual tinha surgido a França. ‘Alemão’ (deutsch) era a denominação global dos dialetos populares germanos, um mero termo artificial. Os germanos de Tácito passaram a serem os antepassados dos alemães; à Germânia dos romanos correspondia, portanto, uma Alemanha (Deutschland), cujo nome apareceu pela primeira vez por volta de 1500 em singular. Até então se usava só a expressão ‘terras alemãs’ (Deutsches Land)”.[xxvii]

Essa “invenção das tradições” foi um aspecto central da ideologia nacionalista e do romantismo político do século XIX, contrastando e conflitando com o economicismo cru da economia política liberal. A invenção dessas “comunidades imaginadas”, porém, não foi simples manipulação ideológica, mas bandeira de luta contra o Ancien Régime, apoiada no desenvolvimento histórico de comunidades que foram superando, de um lado, o estreito marco local e, de outro, a subordinação ao poder temporal-universal da Igreja cristã. No século XVIII fizeram sua aparição as primeiras teorias da nação, que afunilaram em duas vertentes hegemônicas: a concepção “subjetiva”, de origem francesa (presente nas primeiras constituições republicanas da França) que fundamentou a nação na vontade comum, na adesão a ela (sem importar o local do nascimento nem a origem dos ancestrais) e na memória coletiva; e a concepção chamada “objetiva”, de origem alemã (que foi teorizada, entre outros, por Fichte e Herder), que vinculou o conceito de nação a fatores como a origem étnica, o local de nascimento e uma língua em comum (ou uma família diferenciada delas).

A diferenciação e consolidação das línguas nacionais, foi um aspecto central desse processo. Não poderia existir mercado nacional unificado sem comunicação unificada, idiomática em primeiro lugar, assim como sem unificação das unidades de medida. As línguas ditas nacionais nasceram da cisão entre o falar erudito (realizado em latim clássico, língua franca intelectual, religiosa, política e administrativa do Império Romano) e a fala popular, que acentuou sua diversidade com a dissolução do Império e o isolamento econômico e social da era feudal.

Elas não se impuseram, porém, naturalmente, pois a escolha de uma só língua (popular) entre várias outras como língua nacional foi um processo político, seguido de uma imposição estatal, que se estendeu até o século XIX (período de formação dos modernos Estados nacionais) e até o século XX (no caso, por exemplo, da Espanha). O processo abrangeu os séculos durante os quais as línguas populares (que acompanharam à língua erudita, no Império Romano) adquiriram estatuto e normas gramaticais próprias, consagradas nas traduções da Bíblia ao ponto de criarem sua própria expressão literária “culta” (erudita) e de se revelarem portadoras de vantagens comunicacionais em relação à velha língua do Império Romano, constatadas muito antes de sua consagração como línguas oficiais.

A diferenciação explícita das línguas “populares” em relação ao latim foi realizada já no século IX, quando concílios religiosos prescreveram a predicação em língua “rústica”, reconhecendo não mais uma diferença de estilo ou de uso (duas ou mais variantes de uma mesma língua) mas a existência de línguas diferenciadas: “As línguas românicas provam que, para além de seu desaparecimento oficial, o latim falado não parece ter conhecido senão uma morte aparente. Pois aquelas, longe de romper com a língua latina, a substituíram tomando sua posta. A mudança do sistema linguístico que então se opera supõe, pela sua metamorfose no conjunto da Romania, a referência a um mesmo modelo de latim”.[xxviii]

No século XIII, em De Vulgari Eloquentia, Dante Alighieri já defendera a língua popular (na qual redigiu sua opera magna, a Divina Comédia, enquanto continuava a usar o latim clássico em seus outros escritos) contra a erudita (o latim): “O latim conhece a língua popular de modo genérico, mas não em profundidade, porque se o conhecesse profundamente conheceria todas as línguas populares, porquanto não faria sentido que conhecesse uma mais que a outra. E assim, qualquer um que dominasse o latim deveria ter igualmente o mesmo conhecimento de todas as línguas populares. Mas não é assim, porquanto um conhecedor do latim não distingue, se for italiano, a língua popular inglesa da alemã; nem o alemão haverá de distinguir a língua popular itálica da língua provençal. Por conseguinte, o latim não é conhecedor da língua popular”. O contrário não era verdadeiro: “Desses dois falares é, portanto, mais nobre o popular, como aquele que primeiro foi usado pelo gênero humano e do qual todos se beneficiam, embora dividido em vocábulos e fraseados diversos. É melhor ainda porque o popular é mais natural a todos, enquanto o outro é mais artificial”.[xxix]

Uma “comunidade de povo” só poderia ser fundada sobre uma língua popular, transformada em língua de abrangência nacional, mas a escolha de uma entre outras (o toscano, por exemplo, entre os catorze idiomas básicos listados por Dante na península itálica) foi o resultado de um processo político-cultural coroado por uma imposição estatal. A primeira consolidação de uma língua nacional românica (derivada do latim) deu-se com a Gramática da língua hispânica de Antonio de Nebrija, em 1492: em 1481, o espanhol havia publicado, depois de anos de estudo na Itália, as Introductiones Latinæ, uma Grammatica Latina. Em 1488 deu a conhecer, na corte da Espanha, as Introduciones Latinas contrapondo o romance ao latim: era uma nova edição da Grammatica Latina acompanhada de uma tradução ao castelhano. Em 1492 apareceu, finalmente, sua Gramática de la Lengua Castellana, sem parte alguma em latim, que foi considerada a primeira gramática de uma língua europeia; embora a Grammatica Italiana de Leon Battista Alberti, de 1450, já fosse a gramática de uma língua vulgar.

A diferenciação das línguas nacionais veiculava a emergência de um novo sujeito histórico, a comunidade nacional. Para um dos primeiros filósofos da língua: “Sem unidade de forma não seria concebível nenhuma língua; falando, os homens recolhem necessariamente seu falar em uma unidade”. A forma da língua foi o elemento diferenciador das comunidades nacionais, estabelecendo diferenças (fronteiras) entre dialetos que, por vezes, pouco se diferenciavam. Sobre a língua erguia-se a personalidade (o “gênio” ou “alma”) nacional, diverso da identidade religiosa, que uma nação podia compartilhar com outra.[xxx] A língua literária era “uma estilização da língua falada”.

O falar (e escrever) erudito, em latim ou grego, opunha-se ao progresso educacional e científico, como o constatou um estadista de inclinações iluministas na Espanha do século XVIII: “O ensino das ciências seria melhor em castelhano do que em latim. A língua nativa será sempre para o homem o instrumento mais apropriado de comunicação, as ideias dadas ou recebidas nela serão sempre melhor exprimidas pelos mestres e melhor recebidas pelos discípulos. Seja, pois, o aspirante, bom latino e bom grego, e até capaz de entender a língua hebraica; acuda às fontes da antiguidade, mas receba e expresse suas ideias na língua própria”.[xxxi]

As “línguas mortas” ficavam reservadas à interpretação dos textos religiosos ou à erudição; o saber moderno ficava reservado para as línguas nacionais. O latim clássico, por ser língua morta (não falada popularmente) carecia da flexibilidade e da plasticidade necessárias para expressar os novos conceitos em palavras e em construções gramaticais novas e suscetíveis de mudança: sua sobrevivência acadêmica era um obstáculo ao desenvolvimento da cultura. Modernidade e nacionalidade surgiam, assim, no bojo do mesmo processo. O latim era a única língua ensinada na Europa, mas “no século XVI tudo isso estava mudado. 77% dos livros impressos antes de 1500 o eram em latim (mas) a hegemonia do latim estava condenada… Com rapidez estonteante, o latim deixou de ser a língua da alta intelectualidade…

O declínio do latim ilustrava um processo mais amplo, em que as comunidades sagradas amalgamadas por antigas línguas sacras vinham gradualmente se fragmentando, pluralizando e territorializando”.[xxxii] A territorialidade das línguas acompanhou o surgimento dos Estados Nacionais. Descartes e Pascal ainda escreviam em latim, Hobbes e Voltaire já o faziam em vernáculo. A secularização da cultura (as línguas nacionais em oposição ao latim clássico usado na liturgia religiosa) implicava na superação da dominação religiosa na vida social. A música sinfônica, por exemplo, nasceu da secularização da arte musical, de sua emancipação das cerimônias religiosas.

As mudanças estatais “internas” na Europa se processavam num quadro dominado pela sua expansão mundial e pelo avanço do capital comercial e financeiro. A história humana passava, tendencialmente, a se verificar num palco único, mundial, universal, com a unificação geográfica, depois comercial, do mundo. A era da história mundial, em que todas as regiões e sociedades do planeta passaram a interagir, direta ou indiretamente, umas com as outras, integrando-se em um único processo histórico, teve na emergência do capital comercial sua base, e alimentou seu desenvolvimento, até obrigá-lo a capturar a esfera da produção. As forças produtivas suscitadas pela expansão mercantil, por esse motivo, não ficaram contidas dentro das áreas confinadas pelos Estados dinásticos, onde se originaram.

Assim, foi com a expansão, unificação e uniformização dos mercados, de um lado, e o crescente volume do comércio externo, de outro, que se constituíram as bases das novas unidades políticas, nacionais. O desenvolvimento dos novos Estados impulsionou o crescimento mercantil, ampliação conectada ao aumento contínuo da produção de mercadorias nos Estados territoriais no século XVI. Antes disso, “os reinos da Idade Média, bem como no imaginário político medieval, ignoravam em larga medida a dimensão territorial da política, o conceito de fronteira que circunscreveu mais tarde a substância dos Estados modernos e criou os objetivos dos nacionalismos depois de 1800. A ideia de fronteira só começou a aplicar-se a partir do século XVII, por ocasião dos tratados de Vestefália, em 1648”.[xxxiii] Cinco anos antes, o primeiro traçado fronteiriço preciso entre nações fora assinalado num mapa espanhol de 1643, delimitando os Países Baixos da França. Nascia o mundo das nações, de cuja contradição básica, potencialmente destrutiva da própria humanidade, não nos livramos ainda, quatro séculos depois.

*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo).

Notas

[i] Philip Haythornthwaite. The English Civil War 1642-1651. Londres, Brockhampton Press, 1994.

[ii] Thomas Babington Macaulay. The History of England. Londres, Penguin Classics, 1986.

[iii] Christopher Hill. O Mundo de Ponta Cabeça. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.

[iv] Christopher Hill. O Século das Revoluções 1603-1714. São Paulo, Editora Unesp, 2012.

[v] Christopher Hill. O Mundo de Ponta Cabeça, cit.

[vi] H. Noel Brailsford. I Livellatori e la Rivoluzione Inglese. Milão, Il Saggiatore, 1962.

[vii] Keith Roberts. Cromwell’s War Machine. The New Model Army 1645-1660. Barnsley, Pen & Sword Military, 2005.

[viii] Alfred Stern. Cromwell. La Spezia, Fratelli Melitta, 1990.

[ix] Michael E. Tigar e Madeleine Levy. O Direito e a Ascensão do Capitalismo. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.

[x] Immanuel Wallerstein. Capitalismo Histórico & Civilização Capitalista. Rio de Janeiro, Contraponto, 2001.

[xi] Karl Marx. A Questão Judia. São Paulo, Boitempo, 2011.

[xii] Antoine Artous. Marx, l’État et la Politique. Paris, Syllepse, 1999.

[xiii] Mario Bretone. Derecho y Tiempo en la Tradición Europea. México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

[xiv] Jean-Pierre Vernant. As Origens do Pensamento Grego. São Paulo, Difel, 1986.

[xv] Michael E. Tigar e Madeleine Levy. O Direito e a Ascensão do Capitalismo, cit.

[xvi] Arno J. Mayer. A Força da Tradição. A persistência do Antigo Regime. São Paulo, Companhia das Letras, 1987.

[xvii] Hagen Schulze. Estado y Nación en Europa. Barcelona, Grijalbo-Crítica, 1997.

[xviii] Otto Bauer. La Cuestión de las Nacionalidades y la Socialdemocracia. México, Siglo XXI, 1979.

[xix] Luis Fernando Franco Martins Ferreira. A Revolução Inglesa do Século XVII e o “Novo Exército Modelo”. Texto apresentado no Simpósio “Guerra e História”, Departamento de História da USP, setembro de 2010.

[xx] Joachim Hirsch. Teoria Materialista do Estado. Rio de Janeiro, Revan, 2010.

[xxi] Andreu Nin. Los Movimientos de Emancipación Nacional. Barcelona, Fontamara, 1977 [1935].

[xxii] Eric J. Hobsbawm. Nações e Nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.

[xxiii] Anne-Marie Thiesse. A criação das identidades nacionais na Europa. Entre Passado e Futuro nº 5, São Paulo, Universidade de São Paulo, 2003; Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984.

[xxiv] Benedict Anderson. Comunidades Imaginadas. Reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2008.

[xxv] Elisabeth Badinter. As Paixões Intelectuais. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007.

[xxvi] Benedict Anderson. Comunidades Imaginadas, cit.

[xxvii] Hagen Schultze. Op. Cit.

[xxviii] Jacqueline Dangel. Histoire de la Langue Latine. Paris, Presses Universitaires de France, 1995.

[xxix] Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. Tutte le Opere. Roma, Newton & Compton, 2008 [c. 1273).

[xxx] Wilhelm von Humboldt. La Diversità delle Lingue. Bari, Laterza, 1991 [1835].

[xxxi] Gaspar Melchor de Jovellanos. Escritos Políticos y Filosóficos. Buenos Aires, Orbis, 1982 [1777-1790].

[xxxii] Benedict Anderson. Op. Cit.

[xxxiii] Guy Hermet. História das Nações e do Nacionalismo na Europa. Lisboa, Estampa, 1996.

⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐

Clique aqui e veja como.