Por FERNÃO PESSOA RAMOS*

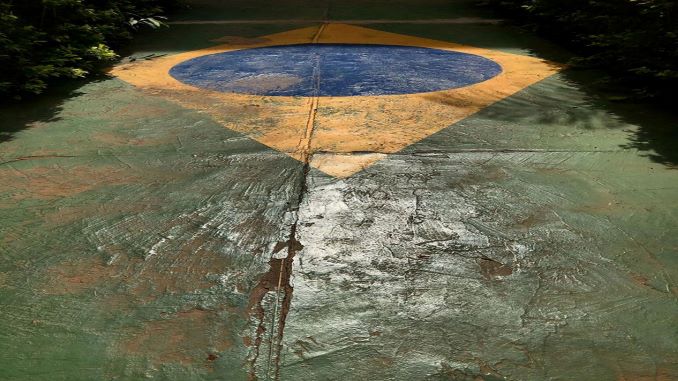

O filme promoveu o reencontro do país com um passado literalmente insepulto, que teima “estar aqui”

1.

Ainda estou aqui é o filme brasileiro do momento e certamente tem créditos para isso. Promoveu o reencontro do país com um passado literalmente insepulto, que teima “estar aqui”. Com a onda, a mídia social de direita parece ter ficado paralisada, hipnotizada, sem a costumeira agilidade para a fake news.

A conjunção que uniu o reconhecimento cultural do Império – em sua cerimônia maior de consagração (o Oscar) –simultaneamente a um drama que retoma a denuncia dos porões da ditadura, está na origem do curto-circuito. Estranhamento que se sente do outro lado do espectro ideológico no deslumbramento sem cerimônias com Hollywood, embora aqui cercado pelas qualidades da própria obra e na vibração do grito engasgado a que deu vazão.

Grito afirmativo de uma memória que se quis abafar para qual nem mesmo o bálsamo do luto e o velar do corpo dilacerado foi concedido. Eunice Paiva é um pouco nossa Antígona (filha de Édipo, a quem o tirano Creontes, na tragédia homônima de Sófocles, proibiu que velasse e enterrasse o cadáver do irmão, deixando-o exposto a abutres e cães). Também à Eunice foi negado o sepultamento do corpo do marido, exumado mais de uma vez para, em seguida, ser jogado, sem sepultura, em rio ou oceano.

Para os gregos, e talvez também para nós, esta era a penalidade máxima num universo que foge à uma ética compartilhada, dentro da qual a alteridade de mim, outrem, não pode ser submetida ainda que inimiga. Na distonia deste fosso advém o horror (e a tragédia) do humano, sob beneplácito e exasperação dos deuses apolíneos e dionisíacos. Com Rubens Paiva, além da tortura e morte daquele que “não está mais aqui” para pleitear, acresce-se a negação da experiência da perda, e sua transformação ativa em luto, por aquela que não pôde nem velar e nem enterrar o corpo do amado.

Em nosso caso, no relato memorialista do filho de Eunice e Rubens, Marcelo Paiva, ela decide “enterrar” Rubens, apesar do estado, da lei, das ordenações escritas e não escritas. Faz isto para além dos valores de uma alteridade comunitária consensual que não se mostra capaz de estabelecer ordenamento jurídico sobre responsabilidades. Embora fundamentada na assunção do ordenamento legal, sua luta pela emissão do atestado de óbito exaure-se na fissura que a tragédia constitui, assentando-se no espaço da potência e da vontade.

A mesma tensão entre a ação de Antígona no modo irreconciliável da tragédia e a responsabilidade compartilhada de outrem, funda a comunidade pela ferida aberta que não cicatriza. Ela é constituída sem fundo, em abismo e repetidamente, na figuração do corpo que perdura, insepulto, para além da presença, devorado por cães e pássaros. Existe uma experiência necessária para o velar que é cicatriz que traduz a percepção sensorial do corpo morto na proximidade do toque. Jacques Derrida em Glas/1974 – polemizando com o fechamento que traz a negação na dialética hegeliana (Antígona originalmente surge como tema da “Aufhebung”/superação da lei/dever moral em “Fenomenologia do Espírito”/1807) – e também, em outra medida, Jean-Luc Nancy em La Communauté Désouvrée/1986 (“A Comunidade Inoperada”), possuem reflexões delicadas, dentro do universo do pensamento de ambos, sobre a dimensão política que a singularidade irreconciliável de Antígona representa.

Ela é figura do “espaçamento” que funda a individualidade na inerente exposição de nossa singularidade, “resto” irredutível que afirma a diferença, figura trágica que abre o fosso e resiste à sublimação. A dimensão do absoluto inoperante que o luto não conclui nem fecha, é expressão radical daquilo que, como incompletude, está além da razão e da ordem institucional constituída como ética universal. Daí a dimensão comunitária como interrupção propriamente política do que não opera, para além da contradição entre a lei divina/familiar de um lado (a potência de Antígona) e o estado, de outro.

2.

O silêncio “cabeçudo”, teimoso e obstinado, de Eunice Paiva – bem traduzido pela interpretação de cara fechada, no limite do “enfezado”, por Fernanda Torres – reflete este lado “Antígona” de uma personagem/figura histórica que tem fôlego para bancar uma ética da responsabilidade própria, que extrapola a catarse e foge ao consenso institucional. E isto para além da culpa e da demanda de compaixão, numa cultura que valoriza a expressão pelo choro e a solidariedade forçada que implica.

Num país de chorões, Eunice é aquela que não chora, como deixa bem claro, não tanto o filme de Walter Salles, mas a o relato do livro Ainda Estou Aqui/2015, de Marcelo Rubens Paiva. A exceção (o choro convulsivo ocorre oculto atrás da porta), que confirma a regra, nos é exposta por Marcelo ao narrar a volta para casa no dia em que o estado brasileiro entrega à Eunice o atestado de óbito de Rubens Paiva.

O livro revela bastante sobre o filme de Walter Salles, através de suas distâncias e proximidades. O bom roteiro, premiado justamente em Veneza (embora não lembrado nas premiações norte-americanas), serve sob medida para a reconstrução ficcional do fato histórico através do que chamamos docudrama.

Docudramas são reconstituições ficcionais (na forma do classicismo cinematográfico), com composição dramática disposta por um “meganarrador” audiovisual que pega e leva o espectador pela mão, mostrando os diálogos no espaço. Assim, dispõe, ou torce, o evento num modo caro à ficção, com personagens mais marcados ou nuançados, ações paralelas condensadas, reviravoltas enfileiradas, reconhecimentos catárticos, etc.

O fato histórico está lá, certamente, mas a narrativa ficcional/dramática não deve, nem pode, ser analisada à semelhança de uma tese sociológica. Também não é um documentário, que possui outra estrutura de voz e que igualmente não deve ter sua forma enunciativa confundida com a qualidade de asserções proposicionais medidas por maior ou menor transparência da objetividade (embora as particularidades deste ponto com o docudrama certamente sejam distintas).

Triunfo da Vontade/1935 de Leni Riefenstahl, por exemplo, é um documentário. É um documentário mentiroso, nazista, perigoso, eticamente condenável, mas nem por isso deixa de ser um filme documentário. As confusões conceituais aqui proliferam (escrevi sobre o tema em Mas afinal… o que é mesmo documentário?/2008).

No caso de Ainda Estou Aqui, livro e filme se debruçam sobre o mesmo evento, usando como fonte original a experiência pessoal de Marcelo Paiva. Possuem, no entanto, tonalidades e ênfases distintas ao lidarem com o contexto da ditadura brasileira, da tortura, assassinato e ocultação de cadáver de Rubens Paiva. Foram também realizados em momentos diferentes.

A publicação é de 2015 e possui uma respiração mais leve, menos dicotômica, anterior a emergência do bolsonarismo e do novo discurso aterrador da extrema direita. O filme foi realizado em 2023 e lançado em 2024, trazendo na carne (na carne do rosto de Fernanda Torres, por exemplo) não só a marca dos anos de chumbo da ditadura, mas também o fantasma (o espectro) concreto de seu retorno, agora como farsa histórica. Sente a demanda de evidenciar, pois a contraposição faz parte do rodamoinho no que retorna. Na maneira de uma afirmação, precisa vingar o sentido contrário do discurso negacionista, cada vez mais espraiado e com fôlego que surpreende quem o julgava ultrapassado.

No livro, ao desespero no acidente pessoal que atingiu o Marcelo Paiva jovem – que não está em primeiro plano em Ainda Estou Aqui, como o vislumbramos em Feliz Ano Velho – , podemos sentir sobreposta, uma responsabilidade pela ação trágica (a morte do pai), que não incide assim sobre a direção da mise-en-scène, ou no roteiro. Sente-se no relato memorialista de Marcelo Paiva a necessidade de um desembaraço libertário dessa responsabilidade, se espraiando na narrativa pela ironia constante.

Surge numa contraposição à culpa cristã da submissão da confissão. Declara justiça pela exposição do que insiste em “ainda estar aqui”, insepulto. A afirmativa de potência é forma de resistência no inevitável estar-com da sociabilidade. Nem a justiça divina, nem institucionalidade legal, podem substituir a singular autonomia do espaçamento da individualidade – limite de uma visão radical de outrem em sua irredutível diferença, seja pela política da amizade na reciprocidade, ou na tensão de uma impossível hospitalidade.

É significativo que a epígrafe do Ainda Estou Aqui de Marcelo Paiva seja um verso de David Bowie, retirado da canção Space Oddity: “Planet Earth is blue, and there’s/ nothing I can do”. Outros tempos, outra época, embora ainda próximos, no qual o azul do planeta e a vida pós-ditadura ainda vicejava no fôlego libertário de uma geração que Marcelo, nascido em 1959, fez parte. A São Paulo (e a vida de estudante na Unicamp) que descreve no livro, permeada à certa altura de Rose Bobons, Madames Satãs, Napalms, e Carbonos 14, certamente pertence à cultura que viveu em sua juventude e que saiu de cena sem deixar muitos rastros, ao contrário da universalidade que assumiu o assassinato do pai adensando-se na grande história.

Na publicação de 2015, a memória do particular, do cotidiano ordinário que corre na experiência individual, é fundada num modo de compartilhamento que o filme não capta. A razão talvez esteja em que, principalmente na primeira metade da obra audiovisual, respiramos outra memória que está encavalada e flexiona o material original de Marcelo. Ela sobrepõe, na visão das areias do Leblon solar, a experiência que partilha o diretor Walter Salles.

Em várias entrevistas, Walter Salles menciona esse compartilhamento na casa dos Paiva, através da amizade com a irmã mais velha de Marcelo, Veroca – em Londres e próxima dos tropicalistas no exílio quando da prisão e assassinato do pai em janeiro de 1971. Existe um “quê”, um travo, no sabor da coloração super 8/kodachrome de algumas tomadas de época, que nos traz mais uma “Casa da Gávea” (como surge indiretamente nos longas No Intenso Agora/2017e mais explicitamente em Santiago/2007,documentários audiovisuais memorialistas, em primeira pessoa, de João Salles, irmão de Walter, sobre a família Moreira Salles e sua moradia na Gávea) do que a “Casa do Leblon” propriamente. Essa última, ao contrário da primeira, constitui espaço para uma rápida e transitória vivência da família Paiva.

Marcelo Rubens Paiva é um dos grandes memorialistas da literatura brasileira de final de século, autor de obras que se leem num fôlego. Em Ainda Estou Aqui,o trecho da vida da família no Leblon ocupa um espaço relativamente curto, certamente menor daquele da narrativa audiovisual, que concentra nele seus momentos mais intensos visualmente. Na obra da Walter Salles, a vida no Leblon solar cerca, e depois assombra, a família Paiva. Com a trágica morte do pai, a família perde o espaço da felicidade para mergulhar na triste e cinza São Paulo, na qual está destinada a sobreviver dentro da mesma tonalidade de chumbo que cobre o país.

A contraposição, nesta dicotomia, não possui no relato memorialista a mesma medida. Corresponde à adaptação do roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega. Na narrativa audiovisual encontra uma expressão que também é a memória de adolescência do próprio diretor Walter Salles, sobrepondo-se e conformando o relato do livro. É neste sentido que a casa da Gávea e a casa do Leblon, para nos utilizarmos da metáfora, em algum ponto se tocam na metade inicial do filme, mas em favor da primeira. Abre-se assim espaço para o salto, numa individuação de ressonância interna, pelo vínculo que estabelece com a totalidade que gravita na história da ditadura e seu aparato repressivo.

3.

No docudrama Ainda Estou Aqui (creio o termo é mais pertinente que “ficção histórica”) os personagens são elaborados para dar densidade à trama, adquirindo espessura diferenciada. Aí localiza-se a arte compósita do cinema, pois é arte “impura” (no sentido que o crítico André Bazin dava a este termo), congregação simultânea de expressões estéticas que não são “mídias” propriamente, nem estruturalmente intermidiáticas.

O cinema é expressão composta por uma forte dimensão dramática dialógica, com paralelo nas artes da cena, mas que é fotografia do tempo (na composição da luz que transcorre); e também música; roteiro (a escritura); montagem, enquanto sequência na articulação dos planos (responsável pelo ritmo que faz duração, conceito central na análise fílmica); mixagem de ruídos, ou som do filme (aspecto gigante da estética cinematográfica, em geral relegado); criação cenográfica (magnífica no caso de Ainda Estou Aqui) e, mais importante, mise-en-scène, ou o espaço da encenação na tomada, em geral centralizada pela figura do diretor.

É neste espaço que ocorre a principal metade da arte fílmica (já temos mais de duas) que é a atuação dos atores, a interpretação, na expressão do corpo humano, através de falas, tonalidades de voz, expressões faciais, gestualidade, deslocamento no espaço (entrada e saída de campo), etc. Stanley Cavell (filósofo norte-americano que pensou densamente o cinema em sua forma como uma espécie de projeção cética do mundo), escreve que uma das particularidades do maquinismo-câmera, determinando a cena, “é dar prioridade ao ator sobre o personagem” (Walter Benjamin concorda com ele).

A forma cinematográfica, principalmente em suas variantes mais clássicas (mas também, certamente, em trabalhos de vanguarda), costuma trazer na expressão dos atores elemento central da estética. Eduardo Coutinho percebeu bem esta dimensão e, em um filme documentário (certamente trata-se de um documentário e não uma narrativa ficcional), intitulado Jogo de Cena, no qual a atriz Fernanda Torres tem atuação brilhante, desconstrói de maneira incisiva dimensões centrais da interpretação de atores na obra cinematográfica.

Ainda Estou Aqui traz Fernanda Torres compondo uma atuação de tonalidades fortes e marcadas que revelam o esforço da atriz, para além de seu tipo. O crítico do jornal francês Le Monde,ao analisar este esforço, chegou a chamá-lo de “monocórdico”. Certamente podemos discordar, mas creio que aponta, ao errar o alvo como um todo, para conteúdo de verdade. Fernanda Torres desenvolve uma atuação que exige uma construção marcada, num modo teatral que não é particularmente o seu (vejam os “sketchs” televisivos que grudam em sua figura tão facilmente) e no qual talvez não se sinta tão à vontade.

Acresce-se à dificuldade, o fato que a personalidade cristalizada de Eunice Paiva, com a qual trabalha, é conhecida socialmente e, na particularidade da família, foi próxima ao diretor na adolescência e esteve presente nas tomadas/mise-en-scène do filme com alguns de seus membros.

Se a construção memorialística de Marcelo Paiva dá origem à personagem construída na estruturação fílmico-narrativa própria do docudrama, Eunice Paiva, na dimensão imaginária de sua personalidade, está presente na atuação de Fernanda. A atriz teve de encontrar um ponto para carregar a figura histórica que, na interpretação que constrói, possui peso forte, literalmente a fazendo arquear para respirar.

Peso de uma Antígona vergada que Fernanda Torres carrega, inclusive, nos tapetes vermelhos que cercaram suas aparições públicas (mesclando-se a personagem à individualidade de sua pessoa). Também está arqueada, vestida com preto de luto, sem direito ao sorriso mais largo que Eunice Paiva, ela própria, se concedeu na foto da Manchete, como filme e livro relatam. É um tipo que combina pouco com a personalidade pública da atriz a qual estamos habituados e que a leva oscilar.

Tem-se a impressão, mas esta é certamente a impressão subjetiva do crítico, que a encenação está mais para as figuras da tragédia vistas pelo prisma da casa da Gávea, a qual se expressa na forte rédea da mise-en-scène que a direção de atores de Walter Salles impõe (apesar da imagem “nonchalant” e afável que o diretor estampa publicamente).

E esta figura é a figura da Eunice/Antígona carregando a proibição do luto e do velar o corpo dilacerado do marido assassinado. E, no entanto, também não é esta a Eunice que se respira no livro do filho Marcelo Paiva, entre o curto interregno da vida no Leblon solar e depois naquilo que o filme imagina ser a plúmbea São Paulo. A Eunice Paiva que insiste em sorrir se expande no testemunho do filho para além do episódio da foto da Manchete, de um jeito que não vislumbramos na narrativa audiovisual.

A interpretação que Fernanda Torres carrega possui o peso da visão meio catártica, meio no viés piedoso, que conflita à mulher altiva e autoconfiante, bastando-se a si mesma além dos deveres familiares (reclame constante para mãe Eunice do Marcelo memorialista, com ponta de ironia e admiração).

No filme, Eunice Paiva parece viver para promover compaixão num estilo caro a Walter Salles, que gosta de explorar o limite da emotividade pela catarse da piedade, principalmente em suas obras com cenários nacionais, conforme encontramos na Dora/Fernanda Montenegro de Central do Brasil ou na mesma Fernandinha do personagem Maria que desempenha em O Primeiro Dia. E, no entanto, a Eunice no livro de Marcelo Paiva carrega a vida como um aprendizado de singularidade e autonomia na sintonia cética, que não se quer deixar levar pelo abismo do choro na cratera trágica/Antígona, nem subir a via da exaltação que respira a autopiedade.

Em Ainda Estou Aqui, Marcelo Paiva reproduz na integridade uma crônica de Antônio Callado, publicada em 1995, que, para ele, sintetiza bem a personalidade da mãe: magra e queimada de sol, Eunice, num fim de semana de 1971, logo depois de sair da prisão, nadou 100 metros mar adentro até a lancha em que se encontrava Antônio Callado para cumprimentá-lo do mar. O cronista relata com delicadeza sua figura chegando ao barco pela água, para depois finalizar a crônica: “A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios.

A água é que não era mais do mar”. E Marcelo Paiva continua na citação da crônica: “Eu e minha mãe lemos a coluna (de Antônio Callado, na Folha, onde o texto foi publicado) juntos, durante um almoço na casa dela. Acho que ficou lisonjeada. Você se lembra desse dia em Búzios? – Claro. Foi dias depois de eu ser solta, em 1971, eu estava magérrima, queimada, de biquíni, linda … – ela disse, e foi sorridente para a cozinha. O que importa era que ela estava magra, magérrima, queimada e linda. E que a prisão não a quebrou por dentro”. (Pgs 29/30, Edição Eletrônica/Objetiva, RJ).

Esta é uma cena difícil de encaixar no filme, principalmente por estar fora do quadrilátero do Leblon solar de antes da prisão. Mostra a resiliência enquanto autoconfiança centrada na afirmação de si numa Eunice que foge à personagem que Fernanda Torres debate-se para carregar. Sua atuação traz um degrau nesse embate com uma personagem plana.

A interpretação, em momentos, liberta-se e levanta voo trazendo a potência da grande atriz ao fechar-se “sola”, para dentro, na intensidade da expressão que construiu. É quando consegue deixar a canga que a dobra e expandir com mais naturalidade a corda da tensão – logo puxada para baixo na forma sisuda da carranca séria. É fechada sobre si que afirma a intensidade de momentos brilhantes, mas sem trazer a palheta de cores com distensão para nuançar.

De toda maneira, pode-se dizer que é uma interpretação (e um claro direcionamento dessa pela mise-en-scène) que mostra a personagem em sua dimensão mais exaurida de Antígona. No universo de Walter Salles (que sem dúvida possui fílmografia de densidade e peso autoral) esta exploração oscila e cai na demanda mais fácil da compaixão, afeto recorrente na linha da ação.

Resumindo o argumento, Fernanda Torres constrói uma Eunice Paiva que pede uma encenação restrita no tipo mais fechado de expressão, mesmo quando daí parte o sorriso que, tal um salto, fica parado no ar sem a naturalidade da hesitação, antes de voltar congelado a seu lugar próprio na carranca. Sem espaço para lançar voo, a construção da personagem por Fernanda Torres, no esforço mencionado, tem suas asas cortadas – para o bem e para o mal. Nesse último cabe a dimensão monocórdica referida, implicando a dimensão sem nuances.

Da armadilha a atriz escapa pela intensidade em que respira mais facilmente quando não está compenetrada. Figura então a expressão facial do que seria a autocontenção decidida de Eunice, com gestualidade precisa e econômica acompanhando seu corpo como um todo.

Este é o dilema, uma Antígona que não está “quebrada por dentro – dilema não só da personagem e da atriz, mas também da figura histórica da mãe e viúva. A Eunice Paiva intelectual e lutadora, que o filho Marcelo Paiva descreve no retrato da personalidade, agora remete-se à dimensão mais universal que dá liga à totalidade propriamente. Neste sentido, Ainda Estou Aqui se situa numa confluência na qual ainda deve-se acrescer a mise-en-scène da memória do Walter Salles diretor.

De detecção mais sutil, é expressa na experiência do cotidiano ordinário do qual as raízes da individualidade se esvanecem como subjetividade na camada do evento que a obra fílmica retrata.

*Fernão Pessoa Ramos é professor titular do Instituto de Artes/Unicamp, co-autor de Nova história do cinema brasileiro (Edições Sesc).

Referência

Ainda estou aqui

Brasil, 2024, 135 minutos.

Direção: Walter Salles.

Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Direção de Fotografia: Adrian Teijido.

Montagem: Affonso Gonçalves.

Direção de Arte: Carlos Conti

Música: Warren Ellis

Elenco: Fernanda Torres; Fernanda Montenegro; Selton Mello; Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho, Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA