Por ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES*

Considerações sobre o filme dirigido por Walter Salles

1.

Escrevo estes comentários com a convicção de que oferecem uma visão única e instigante sobre o filme Ainda estou aqui. Minha perspectiva é influenciada pelo fato de estar desenvolvendo um livro que analisa obras cinematográficas a partir de abordagens econômicas, políticas e sociológicas. Desde o início, assisti ao filme com um olhar deliberadamente crítico, curioso para descobrir se ele poderia figurar entre os trabalhos a serem discutidos em meu projeto.

Confesso que, apesar de uma certa ansiedade, fui ao cinema com uma dose de incerteza. Pensei comigo: “Mais uma obra sobre a ditadura militar brasileira”. Não que a temática seja irrelevante – pelo contrário, é crucial revisitarmos esse período para que as novas gerações compreendam e nunca esqueçam os horrores daquele tempo. Porém, eu temia encontrar mais do mesmo, uma repetição das perspectivas já exploradas por outras produções.

No entanto, o que encontrei foi uma surpresa revigorante. Como estava enganado ao supor que Ainda estou aqui seguiria caminhos previsíveis! A obra não apenas subverteu minhas expectativas, mas também revelou particularidades que, de imediato, pareceram-me indispensáveis para as reflexões que pretendo aprofundar em meu livro.

A película me deixou reflexivo por dias. Cada detalhe mexeu comigo: o roteiro, a fotografia, a trilha sonora, os cortes, as atuações — todo o conjunto me tocou profundamente. Os sentimentos e as sensações despertados eram intrincados, persistentes, como se houvesse algo no filme que me impactava de maneira complexa, mas que eu não conseguia plenamente decifrar.

Assim, eu fui atrás de ler algumas resenhas e críticas sobre o filme. Li dezenas delas. Muitas ressaltavam o que parecia evidente: a técnica impecável de Walter Salles, a fotografia deslumbrante de Adrian Tejido, a trilha sonora arrebatadora de Warren Ellis, o roteiro bem adaptado por Murilo Hauser e Heitor Lorega, a precisão na reconstituição histórica dos cenários e de figurinos de época. Também destacavam as denúncias contundentes contra o fascismo e a ditadura militar, a celebração dos laços familiares e, claro, atuações magnéticas de Luiza Kosovski, como Eliana, de Guilherme Silveira, como Marcelo Paiva (criança), de Selton Mello, como Rubens Paiva, e da profunda, mas confidencial performance de Fernanda Torres, como Eunice Paiva.

Sim, a badalação em torno do desempenho de Fernanda Torres é sem exageros algum. Ela está uma preciosidade. Mais do que merecido ela ganhar o Globo de Ouro. Só que ainda havia outra preciosidade no filme que eu não estava conseguindo captar plenamente. Era algo que parecia ir além da superfície das cenas, do roteiro ou das interpretações. Era algo íntimo, visceral, mas ao mesmo tempo sutil, como uma ferida não verbalizada, uma dor não explicitada. Dessa maneira, eu fui aos poucos tentando desembaraçar tudo isso, percebendo que havia uma beleza excepcional junto com uma violência estrutural na película, que nenhuma outra sobre o mesmo período e tema conseguiu alcançar.

A partir desse ponto, eu comecei a me empenhar em compreender e categorizar a relação entre a beleza e a violência que o filme apresenta. É um impulso natural de quem tem formação acadêmica: buscar sistematizar obras, teorias e padrões. Isso ficou intensificado em virtude da produção do livro. Foi ouvindo a trilha sonora do filme por semanas, que é sem dúvidas brilhante, e relembrando as cenas, em que cada música aparecia, que uma compreensão começou a emergir.

Finalmente, enxerguei a violência estrutural e a cultural que permeiam a obra. O nó preso na garganta, a cicatriz deixada – não chorada e não falada – que o filme arremessa em sua cara com uma força surpreendente e perturbadora, mas ao mesmo tempo sem alarde é: “Adeus Paris tropical […] take me back to Piauí”. Permita-me explicar.

2.

O filme pode ser dividido em três partes. Na primeira, somos imersos no cotidiano de uma família classe média alta do Rio de Janeiro que mora em uma espaçosa casa de esquina na Avenida Delfim Moreira, um dos endereços mais valorizados da Zona Sul carioca. O cenário e a dinâmica apresentados são de estabilidade, júbilo e conforto. Cada criança tem seu próprio quarto, há um carro de alto padrão na garagem, e a esposa, Eunice Paiva, não precisa trabalhar fora.

Ela dedica seu tempo à organização da casa, contando com a ajuda da empregada doméstica, Maria José — cordialmente chamada de Zezé, interpretada por Pri Helena. Esse arranjo proporciona a Eunice momentos de tranquilidade, como banhos de mar, jogos, encontros com amigos, mesmo sendo mãe de cinco filhos. O esposo, Rubens Paiva, está empregado, com redes de bons amigos e prosperando, sonhando com a construção de uma casa na serra. Os filhos estão fazendo planos de estudos, de carreiras, ou somente brincando ou desfrutando da vida.

Assim como a fotografia, a trilha sonora e a condução da câmera, nesta fase do filme, são permeados por uma leveza que transborda cor e movimento. O cenário é ensolarado, irradiando alegria e vitalidade. A casa, ampla e acolhedora, mantém suas portas e janelas constantemente abertas, fundindo-se com a praia como uma extensão natural de seu espaço, compartilhando com ela a sensação de ser um lugar público e acessível. Há sempre amigos, festas, boas bebidas, danças, jogos, risos, brincadeiras, encantos e conversas nela.

A dinâmica e a rotina da família são graciosos e amorosos. É uma família culta e politizada, mas não sisuda e melancólica. A chegada do cãozinho Pimpão, resgatado na praia pelo jovem Marcelo Rubens Paiva, completou o cenário de “família do comercial de margarina” dos trópicos. O diretor Walter Salles, em entrevistas, relembra com carinho a convivência com essa família, destacando sua amizade com Ana Lúcia Paiva, uma das filhas do casal, e como suas memórias pessoais influenciaram a reconstrução desse ambiente.

Se na primeira fase da película, a questão da ditadura militar brasileira (1964–1985) e sua violência aparece em segundo plano – helicóptero sobrevoando a praia do Leblon e atrapalhando o relaxamento de Eunice no mar, comboio de caminhões cheios de soldados atravessa a Delfim Moreira, barreiras do exército agem com violência contra jovens brancos de classe média alta que estão gozando a vida e notícias de jornais sobre as ações da luta armada contra o regime são vistas na televisão – na segunda fase isso muda por completo.

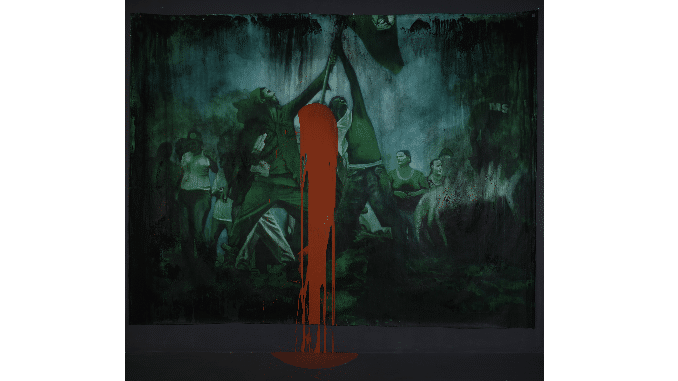

Com a chegada dos agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) à casa dos Paiva, a leveza, a alegria e a luminosidade que permeavam a família e o ambiente são capturados. A praia e o mar não aparecem mais. A trilha sonora muda, ela fica densa e melancólica. A fotografia adota tons sombrios, a direção da câmera assume um tom estático, bordeado e rígido. A violência do regime fica evidente. Entretanto, eu estava esperando muita violência direta, comum em filmes sobre a ditadura militar ou sobre qualquer outro regime fascista. Ela não veio. Foi-me arremessada uma forte violência estrutural e cultural. Ela me pegou de forma inesperada, perturbadora e profunda.

3.

Aqui faz-se necessário explicar os conceitos de violência na ótica do sociólogo norueguês Johan Galtung. Para o autor há três categorias de violência: (i) direta, (ii) estrutural e (iii) cultural. A violência direta refere-se à agressão física ou verbal que é visível e manifesta, como assassinatos, tortura, estupro, e atos de guerra. É a forma mais evidente e facilmente identificável.

Já a violência estrutural está enraizada nas estruturas sociais e econômicas, perpetuando desigualdades e injustiças de forma sistêmica. Exemplos incluem pobreza, privilégios, racismo institucional, subdesenvolvimentismo, desigualdade de gênero e a falta de acesso a serviços básicos. Não é diretamente atribuível a um indivíduo, mas aos sistemas sociais.

Por fim, a violência cultural atua como uma legitimadora simbólica para as outras duas formas de violência, utilizando elementos como a religião, as ideologias, a ciência e as artes para criar narrativas que normalizam e perpetuam a opressão, a exploração e os conflitos. Esses conceitos ajudam a entender como a violência se manifesta além da esfera física, penetrando nas estruturas e nos imaginários coletivos.

Tendo isso em mente, na segunda fase do filme, a dor, a angústia, o martírio e a tristeza causados pela violência direta da ditadura militar são cuidadosamente ocultadas. Por outro lado, as marcas da violência estrutural e cultural estão explícitas em cada movimento corporal, cada cena, cada expressão fácil, especialmente de Fernanda Torres (Eunice Paiva). Elas se revelam também nas escolhas de cada ângulo de câmera, na paleta de cores empregada e em todos os detalhes que compõem a obra, culminando finalmente na música. Explicarei melhor este último ponto adiante. Mas, por ora, vamos retomar o enredo do filme

É nesta segunda fase do filme, imersa na brutalidade e nas consequências dessas violências, que os agentes da ditadura chegam e levam Rubens Paiva, ex-deputado federal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – que ajudava exilados e perseguidos pelo regime, transmitindo recados a familiares, amigos e camaradas – para um “interrogatório de rotina”. A família de Rubens fica em prisão domiciliar, ninguém mais entrava ou saia da casa. Após dois dias, Eunice Paiva e sua filha, Eliana Paiva, com 15 anos na época, são levadas para interrogatório.

Ambas sofrem violência direta: abusos físicos, psicológicos e assédios. Eliane é liberada após 24 horas, enquanto sua mãe permanece detida por 11 dias. Rubens Paiva nunca mais voltou. Morreu nos porões da ditadura, vítima de tortura, ou seja, violência direta. Contudo, essa não é retratada em nenhum momento.

A escolha do filme de não mostrar esses atos brutais contra Rubens Paiva é ousada, rompendo com a obviedade e ganha dimensões de raridade e de excepcionalidade. Excelente caminho, pois, paradoxalmente, o filme se torna ainda mais violento para o espectador comum, despertando nele uma empatia profunda. Isso acontece porque ele, provavelmente, nunca vivenciou diretamente atos de torturas. Ao optar por focar na violência estrutural e cultural do regime, o filme faz com que o público se reconheça nas cenas.

Ele começa a se enxergar nas situações retratadas e a sofrer, compreendendo que a violência não está apenas no ato físico, mas também nas instituições e nas narrativas que perpetuam a opressão. A violência estrutural e a cultural agridem a alma, deixando cicatrizes impalpáveis, gritos asfixiados, choros engolidos e esperanças despedaçadas.

Há um momento, pouco antes da chegada dos agentes da CISA, em que Rubens Paiva está dançando com Eunice e seus filhos ao som de Take me Back to Piauí de Juca Chaves. É uma cena maravilhosa em todos os sentidos: atuação, câmera, sequência, trilha sonora, sensibilidade afetiva, enfim, primorosa. Contudo, foi nesse instante que senti o primeiro engasgo, um aperto que fez o nó na garganta se alargar e intensificar. Quando Selton Mello (Rubens Paiva) canta, a plenos pulmões, enquanto dança e se diverte com sua família, a cena adquire uma complexidade e profundidade únicas.

Para realmente entender o peso dessa cena, é essencial compreender a letra da música de Juca Chaves. Eu ouso afirmar que assimilar o conteúdo da música Take me Back to Piauí é fundamental para apreciar adequadamente Ainda estou aqui.

4.

O carioca Juca Chaves, compositor, músico e humorista, compartilhou com Rubens Paiva uma afinidade política, ambos eram defensores do Trabalhismo de figuras como João Goulart, Darcy Ribeiro, Celso Furtado e Leonel Brizola. Em 1961, Juca Chaves chegou a dirigir-se para Porto Alegre para apoiar a Campanha da Legalidade encabeçada por Brizola, então governador do Rio Grande do Sul pelo PTB (1959 – 1963).

No ano seguinte, Juca Chaves compôs a música Legalidade, na qual celebrava a resistência política com a frase: “[…] o canhão foi superado, pois Brizola, com Machado foi fazer revolução.” Sua obra refletia a indignação e a luta pela manutenção da democracia durante um dos momentos mais críticos da história política do Brasil.

Em 1970, Juca Chaves lançou o single Take me Back to Piauí, acertadamente incluída na película. A canção, que mistura humor e crítica política, econômica e social, é tão genial quanto o filme. Vejamos:

“Adeus Paris tropical, adeus Brigite Bardot

O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou

Simonal que estava certo, na razão do patropi

Eu também que sou esperto vou viver no Piauí.

Hey hey, dee dee, take me back to Piauí.

Hey hey, dee dee, take me back to Piauí”

Nesta primeira estrofe, Juca Chaves está se despedindo do projeto de Brasil defendido pelo Trabalhismo. Esse visava a construção de um Estado de Bem-Estar Social nos trópicos: “Paris tropical”. O nacional-desenvolvimentismo francês de Charles de Gaulle era um dos espelhos desse projeto. Para Chaves, o golpe militar de 1964 representou o fim das esperanças do projeto trabalhista, portanto restava a ele fazer igual ao Simonal, defender a “razão do patropi”.

Em 1969, Wilson Simonal gravou a música “País Tropical” de Jorge Ben, que exalta o carnaval, o futebol e a natureza do nosso “patropi”. Essa expressão representa o Brasil de uma forma descompromissada com questões políticas e focada no lazer, nas festas, na natureza e no consumo.

Verifica-se que Juca Chaves, ao afirmar que Wilson Simonal estava “certo”, sugere que, para sua própria sobrevivência, era necessário distanciar-se do discurso de resistência política, particularmente do projeto do Trabalhismo e da Campanha da Legalidade que haviam caracterizado o período pré-golpe. A violência do regime militar tornava impossível manter esse discurso, forçando os artistas, igual a ele, a se adaptarem a uma nova realidade.

Além disso, havia rumores, já na época, sobre a colaboração de Wilson Simonal com o regime militar, atuando como informante das Forças Armadas e do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Juca Chaves, ciente de toda a situação, da violência cultural e estrutural do regime militar, ironicamente, optou-se em compor músicas festivas, um iê-iê-iê (Hey hey, dee dee).

De acordo com a violência cultural, era o momento de exaltar o projeto do regime militar. Esse não é mais o da “Paris tropical”, um Brasil independente econômica e politicamente, com pactuação de classes sociais, bem-estar social e orgulhoso de sua cultura, mas um projeto dependente e associado aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Para Chaves, e outros defensores do Trabalhismo, o modelo dos militares gera o enraizamento do subdesenvolvimentismo, a dependência econômica, cultural e política do Brasil, o dualismo, o aumento dos conflitos sociais e da violência.

Juca denunciava esse projeto na canção, escolhendo Piauí como contraste de Paris tropical. Ao escolher o Piauí como símbolo, Chaves conecta esse processo à realidade social e econômica de um estado que, em 1970, tinha 94,5% de sua população abaixo da linha da pobreza, tornando-se o estado mais pobre do Brasil na época. A escolha não foi meramente simbólica, mas uma forma de ilustrar, de forma crua e ao mesmo tempo velada em virtude da censura do regime militar, o nosso subdesenvolvimento econômico.

A letra segue ironicamente festiva e evocando figuras e símbolos emblemáticos da cultura brasileira:

“Na minha terra tem Chacrinha que é louco como ninguém

Tem Juca, tem Teixeirinha, tem dona Hebe também

Tem maçã, laranja e figo

Banana quem não comeu

Manga não, manga é um perigo

Quem provou quase morreu!”

Nesse trecho, Juca Chaves destaca personalidades como Chacrinha (José Abelardo Barbosa), cuja irreverência e anarquia o tornaram um símbolo de resistência criativa e da liberdade de expressão. Chacrinha era uma figura que, mesmo em tempos de censura e repressão, desafiava convenções com seu humor subversivo. Para Juca, Chacrinha representava uma centelha de liberdade que persistia em meio à violência cultural da ditadura. Não tentava agradar ninguém.

Por outro lado, ele menciona a si mesmo, Teixeirinha (Vitor Mateus Teixeira, cantor, compositor, radialista e cineasta) e Hebe Camargo, apresentadora e cantora. Juca, ironicamente, afirma que não é um louco encantador, amante da liberdade como Chacrinha (mas todos nós sabemos que ele foi) e se coloca como um artista “nem de esquerda e nem de direita”, como Teixeirinha e Hebe Camargo sempre tentaram se vender. A violência exigia isso.

Juca Chaves, sem perder seu teor crítico, decide seguir a “razão do patropi” em sua música, exaltando as riquezas naturais do Brasil. Ele menciona maçãs, laranjas, figos e muitas bananas, em uma clara alusão irônica ao clichê da “República das Bananas”. Contudo, ele enfatiza que “manga não tem, pois manga é um perigo. Quem provou quase morreu.” Essa observação não é meramente casual; traz uma crítica implícita. Na época de construção de Brasília, foi divulgado pela mídia que Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa pensaram em criar uma cidade-pomar, repleta de árvores frutíferas.

Desse modo, foram plantadas milhares de árvores, e atualmente há cerca de um milhão em Brasília, sendo as principais mangueiras e jaqueiras. Um pomar de mangueiras, em particular, foi cultivado em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. João Goulart, líder trabalhista e defensor do nacional-desenvolvimentismo, gostava de caminhar por esse pomar, colhendo mangas com seu filho. A referência à manga como perigosa pode ser interpretada como uma metáfora para a posição presidencial durante a ditadura militar.

“Provar” o poder ou resistir ao regime era arriscado; quem ousava desafiar essa ordem, frequentemente pagava com a vida ou enfrentava severas represálias. Nesse contexto, a letra de Juca transcende a aparente simplicidade para criticar o ambiente opressor da época. A crítica, todavia, continua revestida de ironia e de criatividade, exemplificando como o iê-iê-iê de Chaves era uma ferramenta de resistência cultural.

Então, Juca continua:

“Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão

Pois a moda agora é artista

Ser júri em televisão

Tomar banho só de cuia

Comer jaca todo mês

Aleluia, aleluia vou morrer na BR-3!

Hey hey, dee dee, take me back to Piauí

Hey hey, dee dee, take me back to Piauí

Meu Deus, meu Deus, take me back to Piauí”

Juca Chaves prossegue sua crítica com versos que sugerem um abandono do papel de artista e de intelectual engajado para se adequar ao novo contexto imposto pela ditadura. O compositor afirma que é melhor mudar a opinião, é melhor deixar de ser artista, criador, intelectual, pensador de fato. Ele vai ser mero júri de show de calouros de televisão. Fazer graça e humor em cima do “povão”, explorando o sonho e as esperanças de pessoas simples como entretenimento. Aqui, ele aponta que o artista, em vez de ser uma voz crítica ou criativa, adapta-se ao papel de entretener despolitizado, como júri em programas de calouros, uma metáfora para a superficialidade cultural promovida pelo regime. A crítica recai sobre a perda do papel transformador da arte, reduzida a espetáculo vazio.

O trecho também aborda a precariedade da vida no Brasil do regime militar. Nós vamos tomar banho somente de cuia, uma vez que a industrialização, o modernismo e a inclusão social do desenvolvimento econômico do Trabalhismo de Jango, de Brizola e de Rubens Paiva não vão mais chegar. E é melhor comer jaca todo mês, pois é menos arriscado do que manga. Em Brasília, como já dito, há muitas jaqueiras e elas ficam longe das mangas do Palácio da Alvorada.

Juca Chaves, encerrando essa tragicomédia brasileira, afirma: “vou morrer na BR-3”. A referência à música BR-3, composta por Antonio Adolfo e Tibério Gaspar, que venceu o V Festival Internacional da Canção em 1970 na voz marcante de Toni Tornado com o Trio Ternura, não é fortuita. A canção, que aborda questões como marginalização e desigualdade social, era carregada de simbolismo e interpretada como uma metáfora para a violência e o abandono nas periferias urbanas. Havia rumores na época de que BR-3 também era usada como gíria para a veia do braço, local de aplicação de drogas, simbolizando uma fuga anestésica da realidade brutal. Juca, com sua sagacidade, parece evocar essa interpretação para apontar que, diante das condições opressivas do regime e da ruptura com o sonho trabalhista, restava apenas se entorpecer para suportar o destino.

O uso repetido de “Aleluia, aleluia” e “Meu Deus, Meu Deus, take me back to Piauí” reflete um sarcasmo agridoce. No Brasil, ainda temos de agradecer ao destino imposto, quase como uma aceitação resignada do subdesenvolvimento e das desigualdades estruturais.

Juca Chaves, com sua característica ironia e inteligência, compõe uma narrativa que, sob uma aparência de leveza e de humor (um Hey!, Hey!), revela um profundo desencanto com o desmonte dos ideais do Trabalhismo, do desenvolvimento e da tentativa do bem-estar social que marcaram o Brasil pré-1964. A violência do regime militar, ainda que nem sempre explícita, permeava todos os aspectos da vida. Contudo, Juca escolheu resistir pela cultura, pela sátira e pelo riso, transformando o humor em uma arma contra o autoritarismo e a opressão. Esse mesmo espírito de resistência atravessa a narrativa da família Paiva, retratada na obra. Mesmo sob o peso esmagador da repressão e da brutalidade do regime, os Paiva encontram maneiras de se manterem vivos em espírito: dançam, cantam, divertem-se e se agarram à beleza da vida e da família como forma de desafiar a desumanização imposta pela ditadura.

O soco no estômago, o nó preso na garganta – não chorado e não falado – que eu estava sentido com a violência estrutural e cultural denunciada pelo filme era isso: a morte do sonho da “Paris tropical”. O fim do projeto popular e nacional desenvolvimentista do Trabalhismo que Rubens Paiva acreditava. O fim da pactuação de classes do Trabalhismo, da construção da “família de comercial margarina” no Brasil.

5.

Esse projeto, inspirado no nacional-desenvolvimentismo, contava com o apoio de segmentos das classes populares, da classe média, da elite ilustrada e até de certos quadros das Forças Armadas. Era um modelo que vislumbrava a criação de um Estado de Bem-Estar Social nos trópicos, com inclusão econômica e social. Um projeto que Eunice Paiva defendeu com orgulho e simplicidade perante seus interrogadores quando afirma que seu marido era somente filiado ao PTB. É como se dissesse: “Qual é a subversão em ser trabalhista e desenvolvimentista? Em querer um Estado de Bem-Estar Social no Brasil? Por que isso é criminalizado?

Revendo a obra, fica evidente como o filme revela essas camadas de violência estrutural e cultural com uma maestria espetacular. São vários detalhes, alguns exemplos: quando Zezé, a doméstica, precisa ir embora, quando um dos militares afirma que não concorda com o que estava acontecendo ou quando o cãozinho, Pimpão, morre.

A partida silenciosa e resignada de Zezé no filme representa mais do que uma simples despedida; é o retrato simbólico do fim da tentativa de pactuação de classes no Brasil. Sua saída marca a definitiva exclusão, marginalização e invisibilização da classe trabalhadora, sobretudo dos negros. Embora os trabalhadores já fossem submetidos à violência estrutural do Brasil há séculos, o projeto trabalhista de Brizola e Jango buscava combatê-la, promovendo a humanização dos trabalhadores e sua transformação em cidadãos plenos, dentro de um modelo progressista de Estado de Bem-Estar Social adaptado aos trópicos.

Em contrapartida, o projeto da Ditadura Militar — simbolizado pelo “back to Piauí” — representava a desumanização dos trabalhadores, vistos como descartáveis, uma “sub-gente”, mero carvão para ser queimado, usado e gasto. Esse modelo é marcado por uma mentalidade reacionária, herdada do nível de consciência escravocrata. Zezé, ao fazer suas malas no filme, simboliza esse destino de mais exclusão ainda, provavelmente indo para uma favela, espaço da marginalização social, política e econômica.

O militar que comunicou sussurrando para Eunice Paiva que não concordava com aquilo tudo, ou seja, a violência direta que ela estava vivendo, também sabia que não tinha mais espaço. A ditadura militar do Brasil perseguiu 6,5 mil membros das Forças Armadas. Não é por acaso que Salles e Tejido optaram por uma filmagem em penumbra e minimalista para esses dois momentos.

Já a morte de Pimpão é carregada de simbolismo: ela ilustra a destruição brutal da idealização da “família margarina”. Tanto ela quanto o cãozinho foram atropelados pela ditadura, de forma violenta e à luz do dia. Aqui, a escolha por uma filmagem aberta, com muita luz e som, torna a violência explícita, sem subterfúgios. A cena expõe, de maneira crua, como o regime militar desfez sonhos e desmantelou estruturas, deixando todas as violências visíveis e incontestáveis. Nada foi ou é escondido, todas as violências (direta, estrutural e cultural) estão nela.

E são essas cenas que descrevi rapidamente aqui, buscando evitar spoilers, que atuam como um dos marcadores de mudança da segunda para terceira fase do filme. Há outras, claro, como a cena da fotografia em família, sem Rubens, para um repórter da imprensa. A mídia busca capturar uma imagem que expresse abatimento e submissão, mas a resposta da matriarca é categórica e desafiadora: “Sorriam!”.

Novamente a alegria e a felicidade como resistência, exatamente como no momento da dança do Take me back to Piauí. Essa cena é carregada de resistência simbólica, que Fernanda Torres na sua genialidade interpretativa consegue transparecer não somente na fala, mas em toda sua linguagem corporal. É a resistência ao fascismo, que em sua essência, alimenta-se da tristeza e do desencanto como mecanismos de dominação. O sorriso, nesse contexto, é uma afirmação de potência vital, uma rejeição ao controle e à desumanização. É um ato de subversão silenciosa e de sobrevivência emocional perante a violência cultural e estrutural.

6.

A terceira fase do filme surge a partir disso e ganha contornos claros ao som de É preciso dar um jeito, meu amigo, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. A música funciona como um catalisador, representando o esforço de continuar e de resistir, mesmo diante da brutalidade. Lembram que eu disse que a música também mudaria? Olhe que interessante a escolha desta música reflexiva, densa e melancólica de autoria do Rei do Hey! Hey! (iê-iê-iê). É como se o filme afirmasse que ninguém ficou imune ao atropelamento executado pela ditadura militar. Que é impossível viver na “razão do patropi”.

A mudança silenciosa de Eunice e seus filhos do Rio de Janeiro para São Paulo faz com que o tom fotográfico do filme mude novamente, tornando-se cinzento, as intepretações sóbrias e as ações das personagens mais sólidas e objetivas, bem como a câmera por parte da direção. A direção também ajusta a câmera, refletindo a transformação interna dos personagens. A trilha sonora segue a mesma lógica.

Eunice, diante do novo contexto, decide voltar a estudar. Ela se forma em Direito e se torna uma profissional bem-sucedida, engajada em diversas causas sociais, em um gesto de resistência e adaptação às novas condições de vida. Entretanto, ela somente volta a sorrir quando recebe o certificado de óbito de seu marido em 1996. A confirmação de que Rubens Paiva foi brutalmente assassinado pelas forças armadas brasileira marca, paradoxalmente, um momento de contentamento, pois também descortina seus atrozes e carrascos.

Neste momento, eu recordei da famosa frase do trabalhista e amigo de Rubens Paiva, o antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro: “Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu”.

Assim como Darcy, Eunice também pode ser vista, neste momento, refletindo uma vitória diante de sua imensa dor e de seus algozes. A expressão sorridente de Fernanda Torres (Eunice Paiva) e de Antonio Saboia (Marcelo Paiva) é sobre isso. É um símbolo de resistência, mais uma vez, e de distanciamento de uma violência inaceitável: não somos como vocês, fascistas.

A alegria, as conversas cotidianas, os risos soltos, a alma da esperança trabalhista, presentes na primeira parte do filme, retornam aos Paiva nas cenas finais. Quando o Brasil, agora sob um projeto neodesenvolvimentista com Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT), parece estar passando a limpo sua memória com a Comissão Nacional da Verdade (CNV), vigente entre 2012 a 2014, para investigar os crimes da ditadura. Eunice, já acometida com a doença de Alzheimer, apresenta-se alheia e desconectada de tudo ao seu redor. No entanto, ela experimenta um breve momento de conexão ao ouvir sobre seu marido na televisão.

Nesta cena, eu esperava ver uma explosão de lágrimas da matriarca, mas Fernanda Montenegro (que interpreta Eunice na velhice) controla magistralmente o choro. O lamento e o grito estão ali, contidos, e o nó na garganta se torna palpável. Mas o choro não vem. Em seu lugar, surge a música É preciso dar um jeito, meu amigo, acompanhada da tela preta dos créditos finais. O silêncio que se segue é mais eloquente do que qualquer expressão de dor. A ausência do choro revela a complexidade da violência sofrida pela família Paiva e pela nação brasileira durante e após, com o legado, da ditadura militar.

Assim como Take me back to Piauí de Juca Chaves, a música de Erasmo Carlos e de Roberto Carlos é basilar para apreciar melhor o filme Ainda Estou Aqui. Ela é densa, reflexiva e melancólica, muito distante de um iê-iê-iê. Ela mostra duas coisas. A primeira é que a sociedade brasileira precisa fazer uma autocrítica pelo caminho escolhido. Nessa precisamos passar por um processo de catarse psicológica coletiva, precisamos nos envergonhar, chorar, lamentar e expressar nossa desilusão com a rota para superação do subdesenvolvimento econômico que adotamos.

“Eu cheguei de muito longe

E a viagem foi tão longa

E na minha caminhada

Obstáculos na estrada

Mas enfim aqui estou

Mas estou envergonhado

Com as coisas que eu vi

Mas não vou ficar calado

No conforto, acomodado

Como tantos por aí.

É preciso dar um jeito, meu amigo

É preciso dar um jeito, meu amigo

Descansar não adianta

Quando a gente se levanta

Quanta coisa aconteceu”

A segunda mensagem é de que a luta não acabou. Se há setores ainda empenhados em retirar o Brasil do subdesenvolvimento econômico, em construir a “Paris, tropical” ou qualquer outro projeto mais humanizante, inclusivo e socializante, almejando o bem-viver da sociedade; há, também, grupos que flertam com o fascismo, com o caos, com a desumanização dos trabalhadores, com o retorno do Brasil ao mapa da fome, com o fim da democracia, com reacionarismo, com o projeto de “back to Piauí” de 1970, afirmando que “naquela época que era bom”. Eles empregam três tipos de violência: direta, estrutural e cultural. Não podemos jamais esquecer disso

As crianças são levadas

Pela mão de gente grande

Quem me trouxe até agora

Me deixou e foi embora

Como tantos por aí

É preciso dar um jeito, meu amigo

É preciso dar um jeito, meu amigo

Descansar não adianta

Quando a gente se levanta

Quanta coisa aconteceu

É preciso dar um jeito, meu amigo

É preciso dar um jeito, meu amigo

É preciso, sim

Os Paiva ainda estão aqui, a esperança desenvolvimentista ainda está aqui, mas as forças reacionárias também ainda estão aqui. A rememoração é um processo dinâmico, movido pelas necessidades e demandas do presente. Precisamos retomar o reconhecimento das figuras que combateram o subdesenvolvimento do Brasil, refletindo sobre o legado de figuras como Jango, Brizola, Darcy Ribeiro, Carlos Prestes, Celso Furtado e Rubens Paiva. Devemos reimaginar o país, estruturando um projeto desenvolvimentista inclusivo, criativo e sustentável. Conforme a música: “É preciso dar um jeito, meu amigo, é preciso, sim”.

Encerro este texto, que, como mencionei, é uma prévia de um dos capítulos de um livro que estou produzindo, com a afirmação de que o modelo de desenvolvimento dependente e associado do regime militar notoriamente fracassou. No entanto, o modelo trabalhista defendido por essas figuras citadas aqui ainda é relevante nos dias atuais? Ou se as propostas do neodesenvolvimentismo petista ou do lulismo atendem aos nossos interesses?

A reflexão sobre esses modelos é fundamental, pois só assim poderemos avançar, buscando sorrir não mais por resistência, mas como expressão de júbilo em celebração das conquistas econômicas, política, culturais e sociais que ressoam positivamente na sociedade. Assim como estamos sorrindo com a conquista do Globo de Ouro pela Fernanda Torres neste começo de 2025.

*Isaías Albertin de Moraes, economista, é doutor em Ciências Sociais e professor visitante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) da UFABC.

Referência

- Ainda estou aqui

- Brasil, 2024, 135 minutos.

- Direção: Walter Salles.

- Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega.

- Direção de Fotografia: Adrian Teijido.

- Montagem: Affonso Gonçalves.

- Direção de Arte: Carlos Conti

- Música: Warren Ellis

- Elenco: Fernanda Torres; Fernanda Montenegro; Selton Mello; Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho, Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA