Por EMILIO CAFASSI*

A mordaça judicial na Argentina revela o núcleo autoritário de um projeto que, em nome da liberdade, a estrangula. Sob o pretexto de proteger a privacidade, protege-se a corrupção, trocando-se a soberania popular pela opacidade do palácio e transformando a democracia em um ritual vazio

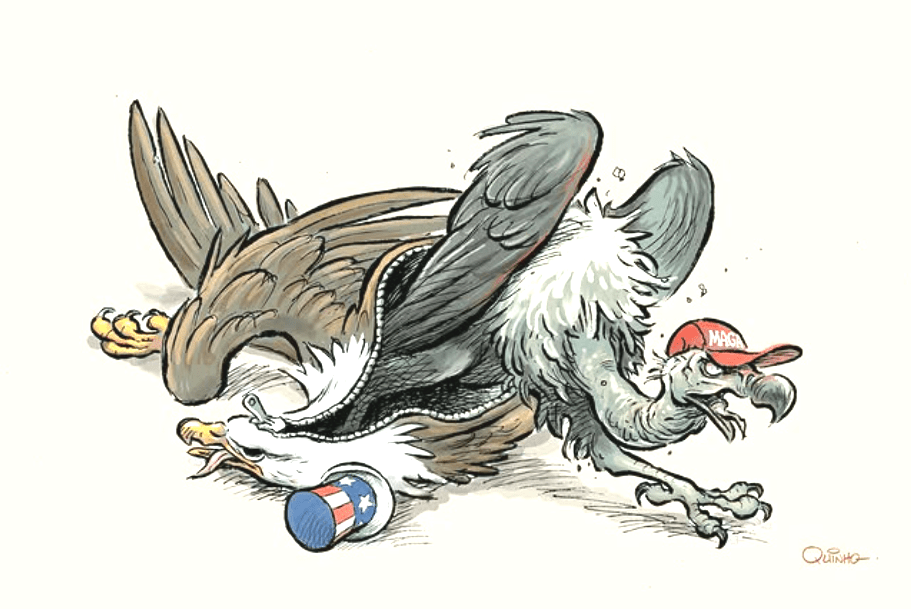

O projeto político que se autoproclama libertário – após retirar o termo não apenas das tradições liberais, mas também da esquerda radical – deu um salto mortal, sem rede de segurança, em direção à censura prévia, aquele artifício que as repúblicas modernas consideram o pecado original contra a liberdade de imprensa.

Em 1º de setembro, um juiz com mais antecedentes criminais (nove denúncias, cinco delas por assédio e abuso sexual) do que prestígio, Alejandro Maraniello, emitiu uma liminar proibindo a mídia argentina de transmitir as gravações de áudio atribuídas a Karina Milei. A medida, apresentada como uma salvaguarda da privacidade e da “segurança de Estado”, expõe sua essência: uma censura prévia, tão ridícula quanto inviável na era das redes de computadores.

O episódio evoca aquelas comédias involuntárias da história judicial argentina: o juiz Servini de Cubría, ao tentar impedir que o comediante Tato Bores a mencionasse em seu programa de televisão, acabou sendo caricaturado como “Barú Budú Budía”. Hoje, a irmã do presidente conseguiu que um juiz amordaçasse todo o jornalismo. Ontem era uma paródia, hoje é uma amordaça.

O paradoxo beira o obsceno: enquanto a liberdade é invocada como dogma, o mais básico de todos, o direito de se expressar, é sufocado. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, já vinha praticando isso, lançando gás e espancando, como num laboratório de repressão, qualquer tentativa minoritária de protesto mobilizado. Se a participação for massiva, ela recua com seus algozes, chegando a zombar de seu próprio protocolo antipiquete.

Mas a mordaça se afogou no rio. No dia seguinte, em um serviço de streaming uruguaio com um nome quase profético, como se antecipasse o efeito elétrico do proibido — Dopamina —, o jornalista Marcos Casas transmitiu um fragmento dessas gravações de áudio, lembrando-nos de que a censura doméstica se choca contra a caprichosa geografia política.

É eloquente que um meio de comunicação praticamente amador, com dificuldades técnicas resolvidas às pressas durante a própria transmissão, tenha conseguido frustrar a manobra de amordaçamento em apenas algumas horas. De Montevidéu, o eco proibido ressoou alto em Buenos Aires, como se o Rio da Prata tivesse se tornado um espelho insolente refletindo de volta para o governo a face grotesca do autoritarismo despótico.

Subornos, gravações de áudio e uma operação de distração

A sequência é o capítulo mais recente de uma saga de gravações ditas clandestinas – embora o aspecto clandestino aqui consista em não pedir permissão aos poderosos que estão sendo gravados – que semanas atrás já haviam abalado o governo libertário. Nelas, como noticiamos nestas páginas na semana passada, o ex-funcionário Diego Spagnuolo detalhou a rede de propinas e favoritismo na compra de medicamentos para pessoas com deficiência, com a farmácia Suizo Argentina como convidada especial.

Essas gravações de áudio, que levaram à expulsão de Spagnuolo e deram início a um processo judicial, também expuseram o funcionamento interno do partido governista e miraram em Karina Milei, descrita em termos depreciativos como uma confeiteira que se tornou cortesã soberana.

Este não é o lugar para debater a ética das gravações obtidas sem consentimento – cada voz exige seu contexto, e cada corda vocal merece ser avisada antes de se tensionar –, mas para enfatizar que aqueles no poder, em vez de responder às acusações, optaram por estrangular as perguntas. A caricatura perfeita de um pseudolibertário: tapar bocas em nome da liberdade.

A ordem de silêncio judicial imposta por Maraniello não parou por aí: foi acompanhada por uma ofensiva do aparato governamental, como se o escândalo de corrupção tivesse forçado o partido governista a dar um salto às cegas. Patricia Bullrich denunciou a infiltração “russa, venezuelana e kirchnerista”, uma tríade tão pitoresca quanto implausível. Falou de um “ataque direto à democracia” e chegou a pedir batidas policiais contra veículos de comunicação e jornalistas, como se Jorge Rial – um especialista em fofocas que virou analista político – e Mauro Federico fossem agentes da KGB no estilo do River Plate, com microfones de celebridades e painéis de fofocas.

A farsa chegou ao extremo de invocar um suposto grupo chamado ‘A Companhia’, alegadamente liderado por um casal russo dedicado a manipular ONGs e grupos focais – uma narrativa digna de um roteiro de espionagem barato, que especialistas em inteligência desqualificaram por ser extravagante e por invadir atribuições da Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE).

O presidente Javier Milei, longe de amenizar a deriva, acelerou-a em direção ao abismo persecutório. Transformou jornalistas em “espiões disfarçados” e ameaçou que “eles não ficariam impunes”, numa retórica que lembrava mais os antigos manuais de inteligência militar do que uma república constitucional.

Este não foi um caso isolado: no evento de julho passado em Córdoba, chamado “Derecha Fest“, jornalistas foram confinados em um curral, forçados a usar pulseiras de identificação, como gado marcado em uma feira, e até expulsos apesar de terem pago a entrada. O próprio Javier Milei fomentou um clima de hostilidade sob o slogan “não odiamos jornalistas o suficiente”. A deputada e cosplayer terraplanista Lilia Lemoine, por sua vez, completou o coro exigindo pena de prisão por “traição” para aqueles que disseminassem as gravações.

A reação institucional foi tão imediata quanto contundente: a Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa) denunciou a decisão como um “novo exemplo de censura prévia”, contrário aos artigos 14 e 32 da Constituição e ao artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. As principais ordens de advogados da cidade – a Ordem dos Advogados Públicos, a Ordem dos Advogados da Cidade e a AABA – repudiaram a decisão em um comunicado intitulado sem rodeios ” Não à Censura“, alertando que se tratava de um “ato grave de censura prévia proibido pela Constituição Nacional e pelos tratados internacionais”. Legisladores de diferentes blocos denunciaram um “ato de autoritarismo sem precedentes” que busca intimidar a imprensa e desviar a atenção do suborno.

Em suma, o governo que se autodenominava libertário, como se estivesse se auto abençoando, optou por perseguir jornalistas, inventar conspirações internacionais e distorcer o texto constitucional em vez de explicar como, na Agência Nacional de Deficiência (NAD), um banquete de devoluções e esmolas, aquele eterno banquete de propinas, estava sendo encenado. O paradoxo se transforma em ironia: em nome da liberdade, a liberdade é sufocada; em nome da transparência, a opinião pública é obscurecida; em nome da democracia, ela é mutilada.

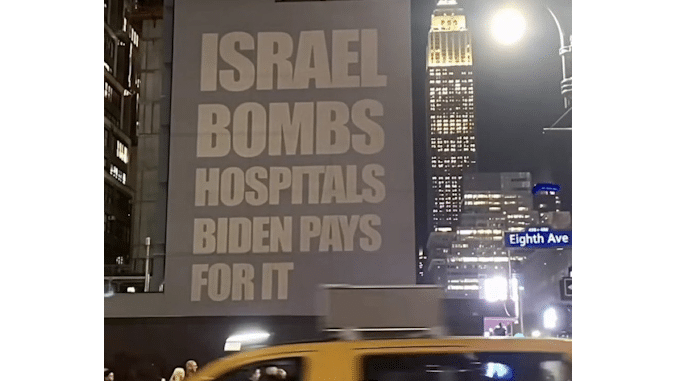

Enquanto se tentam silenciar vozes com medidas de precaução, basta olhar para o norte para perceber a magnitude do paradoxo. A Primeira Emenda da Constituição dos EUA – aprovada em 1791 como pedra angular da democracia liberal – proíbe explicitamente qualquer lei que limite a liberdade de expressão ou de imprensa. Nem mesmo nos momentos mais críticos de sua história, quando o “inimigo interno” se tornou uma obsessão. Da caça às bruxas de McCarthy à paranoia antiterrorista de Bush, Washington ousou suprimir formalmente o direito de disseminar informações.

Comparações e tecnologias do silêncio

Com amarga ironia, a mesma república que eleva a liberdade de imprensa a um totem constitucional sagrado foi a mesma que perseguiu cruelmente Julian Assange e Chelsea Manning. Como apontamos em vários artigos há mais de uma década, o vazamento de telegramas diplomáticos e os crimes de guerra no Iraque e no Afeganistão não foram uma falha técnica, mas uma decisão política daqueles que entendiam que o sigilo servia mais à impunidade do que à segurança. A resposta foi exílio, prisão e tortura judicial. O império que não ousa revogar sua Emenda Fundadora distorceu a lei até fazer a verdade parecer um crime.

Esse espelho cruel também reflete outros regimes que, sem escrúpulos constitucionais, criaram seus próprios sistemas de controle da mídia. Donald Trump a declarou inimiga, Orbán a disciplinou, Bukele a transformou em seu megafone. Todos eles exibiram propaganda oficial e intimidaram jornalistas críticos. A censura das gravações de áudio de Karina Milei, portanto, se insere em uma genealogia que remonta à era “America First” até a “Bitcoin City”: um repertório autoritário que disfarça a opacidade com roupas surradas de liberdade.

A vigilância contemporânea ultrapassa as fronteiras estatais. A socióloga Shoshana Zuboff lhe deu um nome de anátema: “capitalismo de vigilância”, por transformar cada dado íntimo em mercadoria. Google, Meta, Amazon, entre outros, e um enxame de corporações virtualmente monopolistas extraem, preveem e manipulam comportamentos, corroendo as próprias bases da já escassa autodeterminação.

Numa chave foucaultiana, como enfatiza Florencia Botta em sua tese de doutorado, dispositivos de videovigilância e tecnologias digitais não apenas registram, mas também produzem subjetividades dóceis, modulando comportamentos em tempo real, como um metrônomo invisível. A censura judicial, portanto, não é um anacronismo, mas apenas a máscara visível de uma mutação mais profunda: a colonização íntima da vida pela lógica do lucro e do controle.

Nesse contexto, proibir uma gravação de áudio em Buenos Aires é tão absurdo quanto tentar deter o vento no meio do Rio da Prata. A informação circula, se replica, se expande e se multiplica sem fronteiras. O que é proibido sob o pretexto da privacidade acaba inscrito na lógica global de controle: o poder distribui luz e sombra, decide quem fala e quem cala. Essa mordaça local nada mais é do que um eco provinciano da luta global entre transparência e segredo, entre o direito à palavra e o regime de vigilância.

Genealogias locais, karinalismo e vertente autoritária

Cada mordaça do presente evoca os fantasmas do passado. Na Argentina, a censura não é um acidente, mas uma prática com sua própria genealogia. A ditadura militar aperfeiçoou a maquinaria do silêncio: sequestrou pessoas e também palavras, fez desaparecer corpos e também livros. Interveio em universidades, fechou veículos de comunicação e amordaçou consciências. O sequestro da liberdade de expressão não foi um acessório, mas o próprio cerne do terrorismo de Estado.

Mas o retorno da democracia não aboliu completamente essas tentações; mal as disfarçou. A Lei de Radiodifusão de 1980, o pesado legado da ditadura, continuou a reinar como um espectro por mais de duas décadas, e com ela o monopólio das vozes, que significa concentrar a comunicação em poucas mãos, vigiadas de perto.

Essa censura indireta sufoca sem a necessidade de decretos. Houve tentativas de correção, resistências e progressos parciais, até que a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual de 2009 buscou quebrar essa inércia e devolver a palavra à pluralidade social. No entanto, a Suprema Corte, a pressão empresarial e o desmantelamento do regime Macri demonstraram como é difícil desmantelar a arquitetura do silêncio.

Cada era adaptou suas piadas aos seus medos: nos anos 1990, a compra e venda de jornalistas e a blindagem do governo de Carlos Menem; nos anos 2000, operações de inteligência disfarçadas de escândalos midiáticos; hoje, a censura judicial preventiva em nome de uma privacidade reservada aos poderosos. Um fio condutor os une: a palavra perigosa, eterno inimigo do poder, porque desmantela ficções e expõe privilégios.

Não é à toa que o Artigo 14 da Constituição consagra a liberdade de imprensa e o Artigo 32 proíbe expressamente a censura prévia. Não se trata de floreios jurídicos, mas sim de vitórias arrancadas da dor de uma sociedade. A memória de bibliotecas queimadas, músicas proibidas e jornalistas exilados ou desaparecidos deve nos imunizar para sempre contra qualquer tentação de amordaçamento.

É por isso que é tão obsceno que, em nome da “segurança do Estado”, seja proibida a divulgação de gravações de áudio que expõem a miséria do palácio, que cheira a suborno e corrupção. É como se a república estivesse entrando em colapso não por causa da corrupção desenfreada, mas porque os cidadãos ouvem o que seus governantes murmuram em privado. A história argentina nos ensina o contrário: o verdadeiro perigo para a democracia não reside na palavra pública, mas em seu cativeiro.

Nesta trama, Karina Milei é muito mais do que um sussurro entre os arquivos da corte. Sem nunca ter sido eleita, ela surge como regente do palácio libertário, a irmã do leão que sussurra no ouvido do monarca enquanto administra as chaves do reino. As fábulas da corte abundam em figuras que, sem coroa nem espada, decidiam os destinos imperiais: concubinas, confessores. A Argentina do século XXI parece contribuir com sua grotesca versão crioula: uma confeiteira de bolos caseiros e cartas de tarô transformada em uma Rasputin libertária, conselheira do palácio e guardiã de segredos.

A ironia é tão cruel quanto óbvia: enquanto o presidente se gaba de combater a “casta”, ele delega a liderança política ao círculo social mais próximo. Não votos, nem debate público, mas biologia familiar e sigilo. Se a democracia se baseia na publicidade dos atos do governo, o “karinalismo” (permitam-me o neologismo) se baseia na discrição da sobremesa.

É lógico, embora obsceno, que a censura das gravações de áudio tenha se centrado nela: proteger a privacidade de Karina Milei equivale a blindar o nervo exposto do poder. É como se a transmissão dos murmúrios dos corredores de Versalhes fosse proibida, não porque comprometam a rainha, mas porque expõem a coreografia de favoritismo, intriga e caprichos que sustentam o trono. Porque não expõe uma pessoa, mas todo o mecanismo de privilégios que a sustenta.

Seu caráter simbólico advém de uma investidura jamais sujeita ao voto popular: silenciar as gravações de áudio não apenas protege uma voz, mas também expõe um sistema. Revela uma estrutura de poder que se recusa a se expor. Karina Milei dispensa discursos, coletivas de imprensa ou campanhas: seu poder reside no silêncio em público e no comando em privado. Um paradoxo cruel: quanto menos se sabe sobre ela, mais absoluto se torna seu poder.

O efeito corrói os fundamentos da república: se o poder é exercido nas sombras e protegido por viseiras judiciais, a democracia se transforma em uma monarquia plebiscitária, com as urnas como uma cerimônia vazia e a intimidade do palácio como a verdadeira sede da tomada de decisões. O perigo não reside em uma gravação de áudio proibida, mas no precedente que ela estabelece. Quando a ordem de silêncio se torna a norma, a democracia começa a deslizar por uma ladeira perigosa: o que ontem era um dossiê, amanhã um decreto e, em breve, uma lei escrita na tinta da censura. O silêncio se adensa como o clima da época até que o simples murmúrio dos cidadãos seja punido como crime.

A erosão do direito à informação não é uma ilusão jurídica, mas sim um véu sobre os olhos da sociedade diante das práticas que ela deveria supervisionar. Um poder que não presta contas, mas que administra segredos como espólios. E na medida em que os juízes se prestam a proteger os assuntos privados do palácio, corre-se o risco de o Judiciário deixar de ser um árbitro e se tornar um guardião servil de privilégios.

A mordaça não silencia apenas jornalistas: ela também busca intimidar os cidadãos. Se a divulgação do que dizem os que estão no poder é proibida, que garantia resta ao denunciante comum, seja em um cargo público, um hospital ou uma escola? A mensagem é brutal em sua simplicidade: o silêncio protege, a fala destrói.

Nessa atmosfera rarefeita, a democracia se degrada em um ritual sem substância: urnas são abertas ocasionalmente, enquanto vozes são silenciadas diariamente. A opacidade é perpetuada como arte de governar, e a equação republicana se inverte: o povo, que deveria ser soberano, torna-se espectador desinformado, reduzido a aplausos ou vaias na plateia, alheio ao verdadeiro enredo da cena.

O resultado é uma sociedade amordaçada não por decreto, mas pelo hábito. Porque a força mais letal da censura não reside na ordem judicial, mas na resignação coletiva. A questão que permanece é se, diante de cada nova afronta censória, os cidadãos preferirão o refúgio obediente do silêncio ou a corajosa exposição das palavras.

O silêncio nunca é neutro: é sempre uma ferramenta de dominação. Silenciar a imprensa é amputar a linguagem coletiva que questiona, denuncia e reivindica poder. Quem domina a palavra, domina a memória; e quem domina a memória, dita o futuro. Cada mordaça acrescenta um tijolo ao crescente muro da impunidade.

No entanto, a história argentina nos ensina uma lição inescapável: nenhuma mordaça dura para sempre. Canções proibidas foram sussurradas até se tornarem hinos; livros apreendidos circularam em fotocópias clandestinas; vozes silenciadas renasceram na praça como um grito coletivo. A palavra popular sempre encontrou brechas para escapar e despistar seus algozes.

Hoje, o risco é que o silêncio se disfarce de normalidade, as piadas de intimidade, o autoritarismo de liberdade. Mas a esperança também está lá: na teimosia de quem fala, escreve, publica, canta e denuncia. Em cada jornalista que ousa, em cada cidadão que compartilha, em cada intelectual que pensa, em cada coletivo que resiste e sonha.

A república pode ser reduzida a um teatro de sombras ou desdobrar-se como uma assembleia de vozes. O grau de democracia do regime político também está em jogo entre a mordaça e o coro polifônico. A questão é qual escolheremos: se permitiremos que nossa voz seja roubada até nos tornarmos um coro abafado, ou se a transformaremos em um grito coletivo capaz de derrubar esses palácios de papelão.

*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.

Tradução: Artur Scavone.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA