Por JOÃO ADOLFO HANSEN*

Artigo publicado em homenagem ao professor e crítico literário recém-falecido.

1.

Desde moço, sempre me interessou a materialidade das práticas; por isso, aqui, vou descartar as generalidades idealistas a respeito da “boa aula” dos livros de didática e pedagogia. Acho difícil especificar o que vem a ser uma boa aula; caso essa especificação seja possível, acho inviável generalizar os procedimentos aplicados em uma delas como técnicas válidas para todas.

Como professor, desde cedo aprendi que a aula não é a mera exposição de um assunto por meio de uma técnica mais ou menos precisa, mas uma experiência intersubjetiva singular que é extremamente contingente, quero dizer, experiência dinâmica sempre caracterizada por um equilíbrio muito precário, sujeito a imprevistos, tendo, por isso mesmo, de incorporar e transformar o que ocorre no momento em que ocorre para ser eficaz.

No caso, o termo “arte” nomeia a técnica ou as técnicas usadas para obter essa eficácia. Ora, qualquer técnica pressupõe a memória de experiências, quero dizer, a técnica é um artifício conscientemente repetido que, sendo um fazer e um saber fazer, depois de algum tempo pode se transformar num automatismo inconsciente.

No caso da aula, técnicas conscientes ou inconscientes modelam e modulam muitas coisas, como os corpos do professor e dos alunos, o conhecimento que o professor tem de um assunto, a abrangência, a exaustividade, a extensão do que fala etc. – e, também, coisas circunstanciais, como anedotas, brincadeiras e, para mim sempre fundamental, autoironia. E os jeitos de utilizar livros, artigos, ensaios, imagens, cópias, projetores, computadores, lousas, falas de alunos, acontecimentos imprevistos etc.

Todas as técnicas se subordinam ao controle do tempo da aula, que, em geral, acontece como desenvolvimento de um tópico de um programa de estudos incluído num curso etc. Por exemplo, os procedimentos e técnicas implicados num curso de pós-graduação que dei, aqui no Brasil, e repeti na Califórnia, em Stanford, Práticas de Representação Luso-brasileiras dos Séculos XVI, XVII e XVIII, implicavam que eu tratasse das letras coloniais discutindo sua forma, ou seja, seus preceitos retórico-poéticos, seus gêneros etc. e, também, os processos de comunicação orais e escritos, e as referências culturais transformadas neles, e o valor artístico deles, e os muitos sistemas de representação com que as letras coloniais faziam contato etc.

A mesma coisa era muito diferente para alunos brasileiros e alunos norte-americanos. Em Stanford, um deles me perguntou se era verdade que os índios tupis comiam carne humana no século XVI. Disse que sim – e citei testemunhos e algumas teorias antropológicas sobre essa prática. Mas o aluno não estava interessado nelas. Me perguntou: “But how?” E eu: “With the teeth”. Ele disse: “OK!” E o empirismo dele se deu por satisfeito.

E os procedimentos, técnicas e pressupostos teóricos, historiográficos e críticos de um curso de graduação, no período noturno, da disciplina Literatura Brasileira, na USP, Modernismo: 1930-1945, em que tratei de Carlos Drummond, Murilo Mendes, João Cabral, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, pressupunha, por exemplo, o estudo da crítica de cada um desses autores, para evidenciar os critérios técnicos, retórico-poéticos e político-estéticos da presença deles no cânone.

2.

Assim, o que vem a ser a técnica usada como arte da aula, entendendo-se por técnica um saber fazer? Na maior parte das vezes, ela é como a técnica do equilibrista que anda na corda bamba estendida no espaço. Como ele se equilibra? O que ele faz para se equilibrar pode ser dito? O fazer é um dizer? Quase nunca é. Acredito que professores, depois de algum tempo, dão aulas sem saberem muito bem como e por que conseguem se equilibrar no arame das experiências das suas aulas. Muitíssimas não dão certo – e imediatamente se percebe quando isso acontece, na cara e no corpo dos alunos.

Certamente, o “como” é o fundamental da coisa, mas, na maior parte do tempo, os professores estão preocupados com o “quê”, o programa ou programas que têm de cumprir. Uma vez, uma aluna me perguntou: “Vai dar tempo pra ver tudo?” Perguntei a ela o que entendia por “tudo” num curso de literatura brasileira e, brincando, citei o poema em que Carlos Drummond declara estar atrasadíssimo nos gregos e não ter lido os Anais de Assurbanipal.

Evidentemente, sem a participação dos alunos, nada, absolutamente nada funciona. Pelo menos um deles deve aproveitar alguma coisa e lhe dar algum sentido para a aula funcionar. Os alunos são seres inteligentíssimos. Mesmo quando não são, devem ser tratados como se fossem. Honestidade, amizade e humor. Sempre fui por aí com os alunos. E eles sempre me responderam nos mesmos termos.

Professores arrogantes, cheios do vazio de si mesmos, desprezam os alunos como gente inferior e são apenas idiotas fátuos. Sempre entrei em cada aula que dei pensando nisso e sabendo que os alunos eram sempre muito diversos e diferentes e que, para a coisa ser eficaz, pelo menos um deles, aquele que ainda não tinha dormido, devia ser atingido pela minha prática de professor, sendo transformado por ela enquanto transformava o que ouvia em algo que lhe interessava. Nunca soube dizer exatamente o que era o que interessava. Numa sala com muitos alunos, não se tem praticamente nenhum controle sobre isso. Nesse sentido, lembro uma fala de Gilles Deleuze sobre a aula. Ele dizia que a aula é uma matéria em movimento.

Uma matéria, eu diria, dupla: antes de tudo, a matéria dos corpos do professor e dos alunos e, ao mesmo tempo, a matéria do objeto, o assunto, o tema, esticada ou desenrolada entre eles numa exposição que avança em várias direções simultâneas, às vezes interrompida numa exemplificação, cortada numa particularização, fechada numa dedução ou aberta numa conclusão, no silêncio da suspensão do juízo e do sentido etc.

E todas as direções atravessadas pelo riso, sempre, e muitíssima autoironia e, mais que tudo, pelo humor de saber que outras coisas seriam possíveis. Todas as matérias sempre em movimento, ou seja, corpos indo daqui até lá, não sei aonde, exatamente, conduzindo em várias direções uma matéria intelectual, um texto literário ou crítico, teórico ou historiográfico, que se transforma numa questão ou em questões, não se sabe bem até quando, depois que se começa a aula, durante sessenta ou cinquenta minutos.

A aula é, assim, um tecido de relações intersubjetivas, como uma teia de aranha de mil fios, e, também, como uma música, como dizia Gilles Deleuze. O difícil é fazer com que as matérias todas que compõem os fios ou as notas coincidam numa trama ou partitura consistente e coerente. E, também, que às vezes entrem em atrito, produzindo faíscas, ruídos, desafinações, dúvidas, iluminação nas cabeças dos alunos.

Quando dava aula, também gostava de desafinar, quero dizer, de produzir uma trinca, uma brecha, um buraco no que dizia e, então, me jogava dentro dele, pedindo aos alunos hipóteses do que fazer para sair dali e me salvar da aporia etc. Tudo divertido, certamente.

3.

Assim, acredito que não é possível falar de “a arte da aula” como tema unitário, porque, para mim, a elaboração prática das aulas nunca pressupôs totalidade ou totalização. Acredito, sim, que o pensamento sobre a aula deve ser material como ela, quero dizer, deve operar num espaço inventado como lugar de trocas simbólicas em que se passa de um lugar para outro, “entre”, para um mais além não identificável, que é menos um objeto substancial que um efeito do estatuto simbólico da linguagem.

Quero dizer, no movimento das matérias principais da aula, a matéria dos corpos e a matéria dos temas, a matéria técnica aplicada como “arte da aula” não as interpreta por meio de verdades profundas, dogmaticamente primeiras, essenciais, fundamentais, apodíticas etc. – o professor não é padre nem pastor –, mas como desenvolvimento das possibilidades de sua produção simbólica. Como diz o Riobaldo, mestre não é o que ensina, mas o que aprende.

Antes de tudo, a fala do professor não é fala plena e não pode ser fala plena, porque se altera com o saber que enuncia, modificando seu lugar e o lugar do aluno que ouve. Uma boa aula acontece quando, em vez de propor significados ou coisas que os alunos devem memorizar ou fazer e repetir, o professor lhes apresenta hipóteses sobre como podem fazê-lo, se quiserem, estabelecendo relações dos significantes de uma ação ou de um objeto datados com a ordem simbólica da cultura.

Um autor que me é caro, Michel de Certeau, tem esse pensamento material. Ele propõe que o como, ou o modo, é por definição particular e funciona como regra áurea da ação. Por exemplo, quando afirma, emblematicamente, que trabalhamos num quadro oceânico, lutando com a insuperável diversidade das formas das relações e descobrindo ou as regras ou os acontecimentos aleatórios que a todo momento restauram a estranheza das mesmas relações. Ele afirma que uma sociedade é resultado da resposta que cada um de nós dá à pergunta sobre sua relação com uma verdade e sobre sua relação com os outros. Ora, uma verdade sem sociedade é engano. E uma sociedade sem verdade é tirania.

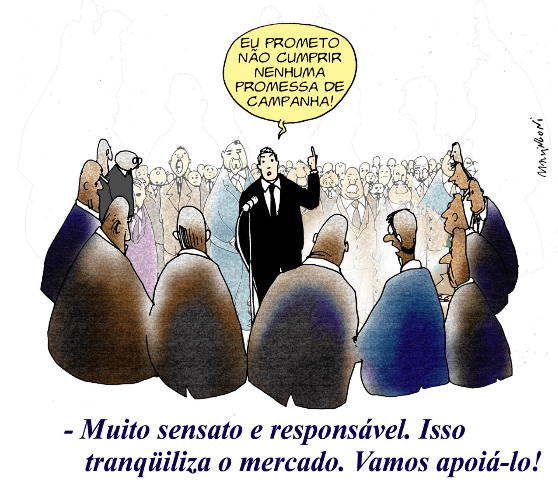

Na universidade neoliberal governada pela política de políticos e reitores rastaqueras da direita tucana e peemedebista, empregadinhos do grande capital financeiro, vive-se mais e mais a fragmentação massificada dos saberes que, muitas vezes, tratam de verdades sem sociedade, enquanto o pensamento crítico recua e quase desiste, subordinando-se ao capital, que impõe a todos a sociedade sem verdade.

Ora, não seria preciso dizer, as aulas acontecem em lugares institucionais. Um lugar institucional é um conjunto de determinações materiais, ou óbvias ou implícitas, disciplinares, burocráticas, políticas, econômicas etc. muito variadas, que, no caso da universidade, especificam a organização do tempo dos cursos, das disciplinas, das aulas, das provas e exames etc. E, também, a ordenação de corpos docentes e discentes e modos de falar e limites contraditórios dos objetos.

Objetivamente, a aula é a parcialidade de uma prática simbólica determinada pela divisão do trabalho intelectual que implica, como se sabe com Marx e outros, a divisão das condições de trabalho, dos lugares institucionais, das questões teóricas, dos materiais, dos instrumentos, do tempo e, por consequência, a fragmentação objetiva dos corpos envolvidos, que é sempre ampliada pela impossibilidade objetiva que o professor tem de dar conta da monstruosa complexidade das questões envolvidas em sua prática.

Essa determinação básica sempre me pareceu evidente e, para mim, sempre foi o a priori de qualquer aula, e deve ser o de qualquer fala sobre a arte da aula. Assim, sei que minha fala é particular e parcial como qualquer outra. É a fala de um professor de literatura aposentado de uma universidade que, parece, é ou já foi a principal universidade pública do país. Hoje, ela sofre a predação e a destruição dos processos neoliberais que definem a cultura como mercadoria subordinada às alegrias espetaculares do marketing. Num país da mais absoluta exploração capitalista como o Brasil, a cultura letrada estudada na universidade continua escolhendo os que a escolhem.

Como diziam Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, o saber dessa cultura é distintivo de classe e elemento ativo de reprodução social da exploração. Em todas as minhas aulas, sempre lembrei e critiquei essas determinações. Ora, aqui a justiça é bastarda e vendida, e a gente pode muito pouco contra a arbitrariedade do poder de classe do dinheiro. Como professor, sempre mostrei a presença de mecanismos sociais de seleção, repressão e exclusão na origem da minha disciplina e dos objetos sobre os quais dava aula.

Sempre tentei evidenciar para os alunos que qualquer ação discursiva e não discursiva remete para operações simbólicas incluídas em práticas de um corpo-texto, um corpo contraditório, tatuado pela sua cultura. É impossível esgotar as modalidades da atuação desse corpo sempre contingente, sujeito e objeto de uma história confusa em que o nome do pai, o trabalho, o dinheiro, a linguagem, a política, o sexo e a morte definem relações sociais de força, sendo, simultaneamente, definidos por elas.

Nas aulas, quando estudava os textos literários, tratava dessas modalidades, pressupondo que a minha fala e a audição dos alunos estavam mediadas por práticas contraditórias. Assim, sempre se tratou, enquanto fui professor, de uma relação mediada por muitas incertezas teóricas e práticas. Eu dava as aulas posto entre o que ignorava completamente e o que sabia mal, como dizia Deleuze. Nas aulas, as matérias discutidas convergiam para questões fundamentais, como “quem somos?”, “de onde falamos?”, “para quem?”.

4.

Lembrança da minha primeira aula como professor? Antes de ser professor na universidade, fui professor secundário de latim e português. Falo rapidamente disso. Das aulas de latim me lembro um pouco. Foram no antigo curso clássico do Instituto de Educação Presidente Kennedy, em Americana, cidade industrial no interior de São Paulo. Minha família morava lá, e cresci lá. Como foi? A minha professora de latim do curso ginasial se aposentou, e não havia ninguém para substituí-la.

Eu tinha acabado de me formar em letras anglo-germânicas e não tinha emprego. Fui ao Instituto de Educação Presidente Kennedy e me ofereci como professor de latim. Era muito moço, tinha 21 ou 22 anos, a diretora achava que eu era comunista e subversivo, mas me deu as aulas do curso clássico — diurno e noturno. Em 1964, vim várias vezes a São Paulo para ir à Livraria Francesa e à Parthenon, na rua Barão de Itapetininga, onde comprava livros e mais livros de autores gregos e latinos da Garnier, da Belles Lettres, e estudos e trabalhos técnicos sobre a língua latina, como os de Ernout-Meillet, Syntaxe Historique du Latin e Morphologie Historique du Latin; o de Marouzeau, sobre a estilística do latim; a grande obra de Georges Dumézil sobre a trifuncionalidade das sociedades indo-europeias etc.

E textos de historiadores antigos e modernos sobre Roma, Tito Lívio, Suetônio, Tácito etc. Em Americana, fui professor de latim no curso diurno e noturno do clássico de 1964 a 1967. As turmas eram pequenas, e logo percebi que não era possível ensinar uma língua morta sem que os alunos tivessem algum conhecimento da história de Roma e da cultura greco-latina. Não tinham praticamente nenhum, e inventei um curso em que eu e eles, principalmente os do diurno, que tinham tempo, líamos coisas que iam muito além do programa oficial.

Nas aulas, eu expunha os assuntos de textos que propunha para eles sobre Roma no tempo dos sete reis, no tempo da República e no tempo do Império. Os alunos não tinham capacidade para ler diretamente em latim, e a maioria deles só lia em português. Eu fazia traduções de textos escritos em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão sobre a cultura greco-latina. Era um curso em que, desde o primeiro até o terceiro ano, eu expunha as estruturas de uma língua morta que, em aula, tinha a materialidade de uma prática viva e divertida.

Assim, traduzindo textos – por exemplo, de Fedro, Virgílio, Ovídio, Catulo, Cícero, Sêneca –, eu inventava com eles alguns exercícios que funcionavam como um jogo. Eles tinham lido os textos desses autores e de outros; nos exercícios que lhes propunha, tinham de escrever em latim um novo texto com muitíssimas alterações sintáticas, em que as estruturas linguísticas que eu tinha trabalhado expositivamente e por meio de exercícios apareciam com muitas variações das funções, em que, por exemplo, os casos das declinações de nomes, adjetivos, pronomes etc. e os modos, os tempos, as vozes verbais e a consecução temporal se alteravam etc.

Assim, quando os alunos passavam os novos textos para o latim, era divertido e vivo. Aprendiam mais e mais vocabulário e, ao mesmo tempo, passavam a ter uma visão estrutural da língua. Na universidade, eu tinha estudado linguística, principalmente a fonologia de Troubetskoy e Jakobson e as teorias francesas derivadas de Ferdinand Saussure. O que tinha aprendido me permitia ensinar a língua estruturalmente. Lembro que os alunos também liam textos de ficção, que eu lhes propunha e que discutíamos em classe. Por exemplo, peças de trágicos gregos. Até hoje me lembro de alguns alunos ótimos que tive e que, depois, viraram antropólogos, professores de grego e de latim na universidade.

Em 1966, fiz um concurso para ser professor secundário efetivo de português na rede pública. Queria trabalhar em São Paulo para fazer pós-graduação em linguística na USP. Passei em primeiro lugar no concurso, mas, ao escolher uma cadeira, como se dizia, fui reclassificado com os professores efetivos antigos e fiquei no rabo da fila. Não havia vagas em São Paulo e, em 1968, fui dar aula em Pindamonhangaba, que era o mais perto de São Paulo. Fiquei lá seis meses. No fim de 1968, voltei para São Paulo e fui dar aula em periferias e em cursinhos preparatórios para os vestibulares.

Na ditadura militar, havia agentes da polícia disfarçados de alunos nas aulas. A situação era humilhante. Um desses cães de guarda se identificou, num colégio de Santo André, me advertindo de que eu falava coisas perigosas nas aulas. Me disse para eu ficar tranquilo, pois nada faria. Estava agradecido por ter aprendido português comigo.

5.

Antes de começar a trabalhar na USP, em 1983, dei aulas como professor universitário em uma faculdade particular pertencente à Companhia de Jesus, a Faculdade Nossa Senhora Medianeira. Os jesuítas executavam, no Colégio São Luís, o programa de fornecer conhecimento de economia e administração para meninos e moços da classe média alta e da burguesia. À noite, tentavam catequisar alunos que vinham da periferia de São Paulo em cursos de letras, sociologia e pedagogia.

Esses alunos eram péssimos, tinham tido a educação primária e secundária das escolas públicas do estado de São Paulo do tempo da ditadura militar. Essas escolas, como acontece hoje com o desgoverno da direita tucana, eram programaticamente abandonadas pelas políticas públicas. Os alunos não tinham nada, eram extremamente incultos, mal sabiam ler e escrever. Na faculdade, tinham de ler textos de teoria literária, de linguística, de literatura, de sociologia, de filosofia, de pedagogia etc. Para eles, era uma experiência dificílima.

Lembro que li com eles, em classe, aulas e aulas a fio, um texto sobre Dante, “Farinata e Cavalcante”, do Mimesis de Erich Auerbach. E outro, de Walter Benjamin, “Paris, capital do século XIX”, e poemas de Charles Baudelaire. Era dificílimo. Uma colega e amiga, socióloga, queria ensinar para eles o fetichismo da mercadoria. Ela ficou seis meses discutindo o texto de poucas páginas de Karl Marx. Ela dizia: “Não abandono esse texto enquanto eles não o entenderem.” Parece que alguns entenderam. Então, ela continuou com outros.

Era assim, uma coisa muito difícil. Falo isso sem nenhum preconceito em relação àqueles estudantes, porque eram pessoas ótimas, com uma disposição extraordinária para aprender. A minha e a de meus colegas eram operações de desasnar, literalmente, porque eles chegavam muito crus, muitíssimo mal informados. Politicamente, tinham o conservadorismo lúmpen do conformismo e, de repente, começavam a perceber que o conhecimento podia transformá-los, que não era só um ornato, como costuma ser para alunos burgueses.

Isso foi por volta de 1977 a 1981. Em 1982, fiz um concurso no Departamento de Literatura Brasileira da USP. Passei e, em 1983, comecei a trabalhar lá, como professor de literatura brasileira. Em 2012, quando fiz 70 anos, fui obrigado a me aposentar pela compulsória. Tinha 45 anos de trabalho quando me aposentei. Na USP mesmo, poderia ter me aposentado bem antes. Mas continuei por mais uns dez anos.

Se mudou muito o aluno, desde quando comecei a dar aula na USP? Sim. A USP virou uma universidade de massa. Por exemplo, oitocentos alunos entram a cada ano nas letras. Quando era professor, a maior parte deles não tinha interesse nas literaturas. Entravam em cursos de letras para aprender inglês ou alemão e conseguir emprego como tradutores e intérpretes em uma multinacional qualquer. A literatura, no caso, era perfumaria, coisa que não lhes interessava. Quero dizer, a maior parte preferiria estudar só as línguas, sem a cultura das línguas, uma coisa instrumental, pequeno-burguesa.

6.

Na USP me aconteceu algo raríssimo: a conversão de um homem pela poesia de um curso que dei. Era um curso sobre Carlos Drummond, acho que no final dos anos 1990. Havia um homem, acho que tinha entre 30 e 40 anos, que sempre chegava atrasado. A aula começava às 19h15 e ele chegava às 19h35. Mas chegava, sempre. E chegava com sapatos de cromo alemão, um terno caro, gravata italiana, pasta de couro fino. E sentava lá e assistia à minha aula.

Aquele curso era um semestre inteiro sobre Carlos Drummond: todos os livros de poesia dele, de Alguma poesia até Lição de coisas. Comecei a ler Alguma poesia para terminar lá, em Lição de coisas – lendo, lendo, lendo a poesia e a crítica brasileira sobre ela. Chegou perto do fim do curso, aquele homem me procurou, disse que a leitura de Carlos Drummond vinha evidenciando para ele que sua vida era uma total falsidade. Aí, me contou que trabalhava em uma multinacional, que tinha um salário alto, o carro do ano. Era casado, tinha um filho pequeno, morava num apartamento grande na região da avenida Paulista.

Mas Carlos Drummond tinha mexido com ele de tal modo que estava em crise. Estava dizendo para a mulher que a vida dele era falsa. E que precisava mudar de vida. Ia pedir demissão e ser professor na periferia. O curso de letras lhe permitia fazer isso. Falei: “Ah, você é doido.” Geralmente, é o contrário que acontece, a gente vem da periferia e sobe na vida e vai trabalhar na multinacional para comprar o terno Armani e o apartamento nos Jardins. “Você quer o contrário?” “Eu quero, professor. O que o senhor acha? Eu pergunto isso para o senhor porque confio no senhor, por causa das suas aulas sobre Carlos Drummond.” Eu: “Olha, não posso te dizer o que deve fazer. Sempre achei imoral dizer a outros o que devem fazer. Os outros são livres. Mas posso dizer o que podem. Você pode isso e isso e isso. Escolha.” Ele falou: “Ah, tá. Obrigado, professor.” E sumiu da aula.

Não sei bem quando, acho que um mês depois, apareceu, agora de tênis, calça de jeans desbotado e puído, camiseta branca. “Professor, pedi demissão. Estou arrumando aula em Taboão da Serra.” Eu: “Mas você vai dar aula, vai fazer isso mesmo?” “Vou.” E sumiu. Eu o encontrei acho que uns dois anos depois, desse mesmo jeito, dizendo que era professor na periferia. Estava muito feliz. Minhas aulas sobre Carlos Drummond mudaram a cabeça desse homem? Não, acho que não. Foi Carlos Drummond quem mudou. A grande poesia sempre é dinamite.

Tive mais experiências ótimas. Lembro que estava começando a dar aula na USP, em 1983. Era noite e estava lá, naqueles barracões, pois ainda não havia os prédios da Faculdade de Filosofia. Fazia frio, acho que era em junho e estava dando um curso sobre o romantismo brasileiro em que tratava do projeto de língua brasileira de José de Alencar, dos ataques de Castilho, do imperador Pedro II financiando o português para falar mal dele e tal.

De repente, falei que o projeto de José de Alencar tinha sido retomado por Mário de Andrade, e que Guimarães Rosa fazia falar o que nunca tinha falado antes por meio de uma grande pesquisa linguística etc. Estava lá uma moça loira, de olhos azuis, alta e bonita. Ela falou: “Professor, o senhor gosta do Guimarães Rosa?” “Eu gosto muito, fiz um mestrado sobre ele.” “Ah, que bom”. Saí, era intervalo.

Ela me procurou e falou: “Professor, eu sou neta do Guimarães Rosa. Meu nome é Vera, estou aqui em São Paulo porque as minhas tias querem que a gente publique o Magma. Eu vim pegar o texto datilografado para o meu pai”. O pai dela era o enteado de Guimarães Rosa. Ela me mostrou o texto, agradeci e fui dar a segunda aula da noite. Quando acabou, eram umas 23 hs, ela estava lá, sentada num banco, e me disse que tinha feito uma cópia do texto para mim. Eu a tenho até hoje, datilografada, com correções e desenhos feitos pelo Guimarães Rosa.

7.

Outra experiência legal como professor foram as aulas que dei num curso de extensão/especialização do Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. Todos os anos, entre 1993 e 2012, quase vinte anos, fui a Ouro Preto, inicialmente nas férias de julho e nas de janeiro-fevereiro, no final apenas em uma delas, dar um curso que foi chamado de Cultura e Arte Barrocas, Poética do Barroco, Estética do Barroco etc. O curso era dado em uma semana ou uma semana e meia, todas as manhãs, de segunda a sábado, das 8h às 13h, em nível de pós-graduação, para alunos vindos de todas as partes do país e, também, de países vizinhos do Brasil.

Toda vez que ia a Ouro Preto, levava uma mala grande cheia de livros – de retórica, poética, história da arte, história literária, teoria estética, pintura, escultura, arquitetura, emblemas, divisas etc. – que não havia em bibliotecas brasileiras. Eu os vinha comprando, e continuei comprando até hoje, para o meu doutorado sobre a poesia de um autor do século XVII. Lá, eu os emprestava aos alunos, que os copiavam e levavam para seus lugares de origem, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.

Infelizmente, por falta de vontade política da instituição, o curso permaneceu um curso de extensão, quando poderia ter se transformado num curso que poderia ter constituído Ouro Preto um centro de estudos sobre os séculos XVII e XVIII luso-brasileiros. Orientei pelo menos uns oito trabalhos de pesquisa lá. Poderiam ser mestrados e mesmo doutorados, mas foram monografias de extensão.

Por exemplo: sobre inventários do século XVIII da região de Diamantina; sobre as figurações do corpo místico do Estado português nas talhas e sacrários das igrejas; sobre o tratado de arquitetura de Borromeu; sobre a ornamentação da Igreja de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto; sobre as inscrições latinas da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto; sobre a retórica da música dos séculos XVII e XVIII etc. Foi uma boa experiência como professor, de que me lembro com muita satisfação.

Aprendi com a minha experiência de professor algo que depois encontrei numa fala de Michel de Certeau sobre Foucault: “Pensar é passar.” Ou seja, dei aulas discutindo os textos literários como meio de interrogar uma ordem, espantar-se de que esteja aí, perguntar pelo que a tornou possível, percorrendo sua paisagem, perguntando pelos movimentos que a formaram e achando, em histórias de cinzas, como pensar, como viver de outro modo.

Viver de outro modo. Como aquele torso arcaico de Apolo de um poema de Rilke que faz o espectador sentir a necessidade de mudar de vida, em minhas aulas propunha a leitura literária como invenção de cenas que podiam suspender as evidências para evidenciar coisas insuspeitadas. Quase sempre estamos prisioneiros do hábito e da opinião e não vemos o que é fundamental: o corpo, a morte, o outro.

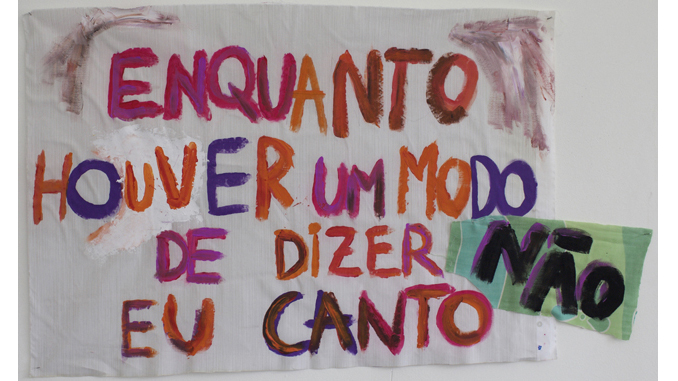

Dizia aos alunos, citando William Shakespeare, que os livros são metáforas do corpo e que lê-los é descobrir como a lei se grava na pele de papel. Num tempo horrível como o que vivemos, o papel dos livros não é suficiente e é nos nossos corpos que a lei se grava. Como atuam as formas de dominação do corpo escrito pela lei?

Aprendi com Jacques Lacan que o real é inacessível e que a história é destruição; por isso, sempre acreditei que, enquanto estamos por aqui, a prática do professor não pode ser uma prática sobre mortos, mas uma prática presente atuando sobre o presente. Por isso mesmo, sempre pressupus a morte como condição de possibilidade do arbitrário da cultura e do simbólico para não aceitar a naturalidade do passado ou da falta de liberdade da porcaria cotidiana que é a vida brasileira.

8.

Nas aulas sobre literatura brasileira que dei na USP, sempre me interessou tratar da historicidade dos textos e das leituras deles. Dei aulas sobre literatura tratando de determinações materiais e simbólicas da estrutura dos gêneros dos textos de ficção, que especificava para os alunos por meio de outros discursos contemporâneos dos textos ou posteriores a eles: obviamente, sempre existe um intervalo entre o ato do autor que inventou a ficção e o ato do leitor que a refaz.

Esse intervalo é cronológico, tempo histórico e semântico, diferença cultural. A leitura de ficção é, nesse sentido, excelente ocasião para comparar os mundos possíveis que a ficção inventa com o mundo do leitor. É uma bela experiência antropológica e política de relativização cultural. Sempre entendi essa comparação como experiência que, antes mesmo de propiciar qualquer empatia do aluno com os textos, era e é experiência irônica, que o distanciava deles e do seu presente de aluno, evidenciando a arbitrariedade, a diferença e o efêmero das suas convenções culturais.

Sempre propus aos alunos que, na experiência da leitura dos textos de ficção, talvez pudessem aprender o quanto permaneciam inacessíveis a si mesmos enquanto estivessem dominados pela naturalização das crenças que viviam como verdades trans-históricas. Assim, poderia dizer que uma orientação que tornava a aula eficaz era e é política, quero dizer, ensinar coisas, não importa quais, evidenciando o caráter arbitrário da cultura, a nenhuma universalidade das regras, a total contingência das coisas e, com isso, criticar a naturalidade e a normalidade dos hábitos que se tornam natureza. Criticar a ideia de natureza – isso, pra mim, sempre foi básico.

Obviamente, sempre pressupus que toda e qualquer aula – sobre a língua latina ou as subordinadas adverbiais concessivas ou a doutrina do corpo místico em Vieira ou o fantástico em Machado de Assis – estava, como está, determinada pela divisão do trabalho intelectual, que implicava e implica o trabalho individual e coletivo da divisão das condições de trabalho intelectual, dos lugares institucionais onde ele acontece, das questões teóricas e técnicas, dos instrumentos, dos materiais, e, consequentemente, a fragmentação do capital cultural transformado nas atividades que se conhecem.

Sempre pressupus que, quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho intelectual e mais se acumulam os conhecimentos, mais aumenta a fragmentação como ação e resultado do trabalho intelectual de divisão. O próprio trabalho só existe tendo por premissa a fragmentação. Pressupondo isso, dei aulas na USP durante trinta anos. Sempre chamei a atenção dos estudantes para as contradições que condicionavam as aulas, propondo-lhes que elas necessariamente as pressupunham e incluíam e, ainda, que o conhecimento da ficção antiga, dos gregos até o final do século XVIII, e da literatura moderna, dos românticos até o presente, também era uma forma de resistência à rapina da direita brasileira, pois o possível da liberdade que as obras afirmam nega a mediocridade da vida brasileira submetida à predação.

9.

Para mim, a aula deve ser um espaço de problematização e crítica de evidências. Os primeiros românticos brasileiros propuseram a literatura como indígena civilizada, ou seja, como instituição local nacional e nacionalista, branca e francesa, católica e burguesa e quase sempre latifundiária.

Desde os anos 1830, o nacionalismo romântico entendeu como substantivo o adjetivo “brasileira”, da fórmula “literatura brasileira”, enquanto o substantivo “literatura” foi, quase sempre, tido como um adjetivo ou classificação genérica de discursos ficcionais de prosa e poesia de diversos gêneros, em geral lidos não propriamente como ficção, mas como documentos da nacionalidade logo transformados em monumentos dessa coisa espantosa chamada “realidade brasileira”.

Ensinei literatura discutindo a invenção de tradições e criticando essa concepção nacionalista da literatura como documento e monumento. Na USP, o tal do instinto de nacionalidade sempre supôs e ainda supõe que era e que é evidente falar de literatura brasileira como corpus de monumentos literários brasileiros que documentam brasileiramente a natureza física do Brasil, a geografia e a história do Brasil, os processos políticos e culturais brasileiros de constituição e naturalização canônicas de si mesmos como corpus documental brasileiro, segundo a noção teológica de Bildung,“formação”, retomada do idealismo alemão dos séculos XVIII e XIX.

A USP é um lugar institucional pouquíssimo afeito ao debate de ideias. Dei aulas sobre literatura brasileira tentando desnaturalizar a evidência romântico-positivista da literatura como documento e seu culto nacionalista como monumento. Sempre ensinei que a ficção não tem nenhuma essência e que, sendo ficção, os textos literários não são documentos de nada. Eles correm paralelamente a todos os outros discursos do tempo em que são produzidos, sem se confundirem com nenhum deles, sem se subordinarem a nenhum deles, sem ilustrarem nenhum deles, sem documentarem nenhum deles.

A indeterminação de todo e qualquer princípio essencial fundante da ficção e de seus limites e, simultaneamente, a exatidão sempre particular, datada e situada dos processos retóricos que constroem as formas constituíram temas de que tratei várias vezes nas aulas. Sempre soube que não tinha nenhuma positividade a expor e nenhuma verdade a defender e impor. Sempre questionei a institucionalização da literatura como evidência documental de verdades dadas como naturais por aparelhamentos ideológicos em que agiam elementos gregários, muitos deles caracterizados por um notável orgulho da servilidade que os fazia puxa-sacos radicalmente estúpidos. Sobre eles, sempre pensei o que Virgílio diz a Dante, no “Inferno”: “Guarda e passa”.

Sempre ensinei literatura explicitando a particularidade histórica, politicamente datada, dos seus condicionamentos materiais e institucionais, dos processos retóricos de invenção de suas formas e tradições culturais, da particularidade histórica das verdades pressupostas nas verossimilhanças dos vários gêneros de prosa e poesia, da particularidade histórica e interessada da crítica brasileira constituída a partir dos primeiros românticos no século XIX, da particularidade histórica e interessada das apropriações e dos valores de uso dos textos etc.

Ou seja, sempre dei aulas sobre literatura brasileira pressupondo e tratando dos processos materiais e institucionais contraditórios e polêmicos de constituição do campo literário. Como o texto de ficção é feito, segundo quais pressupostos e técnicas, com quais condicionamentos materiais e institucionais e fins, como produto simbólico datado, contingente, de grupos e de agentes particulares, e seus públicos, no plural, e os valores de uso das suas cadeias de apropriações etc. E não o que é “a literatura brasileira”, como algo essencial, universal, natural, documental, monumental etc.

10.

Para evitar a naturalização de generalidades idealistas, ensinei literatura sempre lembrando que o que hoje classificamos como “literatura” – por exemplo literatura grega, literatura medieval, literatura barroca – não foi entendido como literatura nos tempos correspondentes às classificações.

Ensinei que usamos essas expressões por preguiça, por ignorância e por ideologia, e que literatura – como o conjunto de discursos ficcionais escritos, cujo conteúdo é a própria forma como objeto de contemplação estética desinteressada – é uma invenção relativamente recente, datada da segunda metade do século XVIII. Antes do século XVIII, a ficção existiu, obviamente, mas não a literatura. Assim, ensinei que a ficção é sempre histórica, mas que ela não é a história e que seu conceito como literatura não tem validade trans-histórica.

Sempre chamei a atenção dos estudantes para o que deveria ser totalmente óbvio: a ficção é prática simbólica real, social e histórica que não é exterior à história como reflexo. A ficção não é um espelho. Ensinei que o que está em jogo, quando se fala de “literatura e história”, por exemplo, não é a representação da história pela literatura, mas a historicidade dos modos, categorias e conceitos teóricos e dos meios técnicos de definir, produzir e consumir ficção como prática simbólica que põe em cena, de maneira verossímil e decorosa, figurações dos discursos tidos por verdadeiros em seu tempo. Essas maneiras são historicamente variáveis, e todas elas dependem do modo como a experiência do tempo é vivida e orientada.

Ensinando literatura como função, tratei de regimes discursivos não literários, como o do direito, o religioso, o histórico, o filosófico, o científico, o jornalístico etc., que são matéria transformada, citada, parafraseada, estilizada, parodiada, negada, destruída etc. nos textos de ficção.

Quando ensinei literatura como comunicação, tratei da historicidade dos conceitos de autor, obra e público e de oposições, como oral/escrito. Com isso, foi possível ensinar, por exemplo, que os autores coloniais tinham a posse, mas não a propriedade dos discursos que inventavam. Eles conheciam, evidentemente, conceitos como furto e pirataria, mas não o conceito burguês de plágio; assim, a obra de ficção, feita como emulação de modelos de autoridades dos diversos gêneros, era inventada e recebida como variação elocutiva de predicados já conhecidos que autores anteriores ou contemporâneos tinham utilizado.

O público da obra, como público de uma sociedade colonial de Antigo Estado subordinada ao exclusivo monopolista no pacto de sujeição à Coroa portuguesa, não tinha, evidentemente, a autonomia liberal pressuposta nas leis que regulam a livre concorrência e a opinião pública na sociedade burguesa. Era público subordinado que, na apropriação das obras, reconhecia e reiterava a representação que elas faziam do seu estatuto de público subordinado ao bem comum.

Assim, no caso das belas-letras coloniais, eu as ensinei sem recorrer a noções iluministas, ou romântico-positivistas, de evolução ou de progresso das artes, mas sim de emulação, a imitação que varia predicados de uma obra ou obras consideradas de ótima qualidade, como contribuição cumulativa para o acervo do seu gênero e modelo para novas emulações. Para isso, tratei de definir categorias e conceitos segundo a historicidade deles, como é o caso de tradição.

Ensinei literatura evidenciando que, no mundo capitalista moderno em que o Brasil se incluiu, como nação, desde a Independência, em 1822, o trinômio autor-obra-público passou a ter outra definição e outro valor ou valores. Assim, para definir e especificar o valor dos textos, ensinei as letras e belas-letras coloniais tratando de categorias antigas, como mímesis,imitação, emulação, decoro, proporção, recorrendo a conceitos da chamada “política católica” formulada a partir do Concílio de Trento, entre 1540 e 1563, e sistematizada por autores como Giovanni Botero e Francisco Suárez.

Ensinando literatura, tratei de categorias modernas, como originalidade, expressão, ruptura, novidade, crítica, inovação etc. e das diversas tradições críticas que constituíram e constituem cânones estéticos, desde os românticos alemães e ingleses da segunda metade do século XVIII até, a partir dos anos 1980, os chamados “pós-modernos”. Também ensinei literatura brasileira considerando as apropriações, citações e paródias estabelecidas entre vários textos e autores.

11.

Assim, tratei em aula dos modos como os primeiros críticos românticos leram documentos dos séculos XVII e XVIII sobre o poeta colonial Gregório de Matos e Guerra não considerando as convenções dos gêneros deles e inventando tradições nacionalistas em que a poesia atribuída ao poeta é lida como precursora da Independência e do Brasil nação; ou como Alencar inventou seus romances segundo o programa nacionalista de representar o Brasil contemporâneo dele, o Brasil da Corte e o Brasil das províncias do Império, e o de inventar uma língua brasileira de literatura, cenas, temas e tipos humanos do passado colonial, retomando Chateaubriand, Balzac, Herculano, Fenimore Cooper, Gonçalves de Magalhães e outros.

E o que Machado de Assis propôs, criticando o romantismo de José de Alencar. E o que Mário de Andrade recuperou de José de Alencar. E o que vem a ser o regional em José de Alencar – e em Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Ariano Suassuna. E como Guimarães Rosa mantém o regional como meio para outra coisa superior que o elimina, interpretando geologia, geografia, flora, fauna e culturas sertanejas com Plotino e Goethe.

E como o moderno se efetua em Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Alcântara Machado, Ascenso Ferreira, Raul Bopp, José Américo de Almeida, Dyonélio Machado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queirós, Jorge Amado, Aníbal Machado, Lúcio Cardoso, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Cecília Meireles, Jorge de Lima, João Cabral, os concretistas, Cornélio Penna, Clarice Lispector, Raduan Nassar, Hilda Hilst e outros e mais outros.

Com diversos teóricos, num arco temporal que ia de Platão a Karlheinz Stierle, de Aristóteles a Hans Robert Jauss, de Horácio a Paul De Man, costumava ensinar aos estudantes que um enunciado é fictício quando sua significação não pode ser corrigida pela realidade, mas só interpretada ou criticada. A definição opõe a ficção aos textos históricos, filosóficos, religiosos, científicos e pragmáticos. Ensinei literatura pressupondo essas distinções, mas também propondo que, hoje, a noção de ficção, como produto de um ato de fingimento, está indeterminada, porque é possível inventar a realidade, fingindo-a como ficção.

Obviamente, ensinei literatura na USP, que, como disse, nos últimos 25 anos foi e vem sendo mais e mais atacada pela predação dos sucessivos governos de direita, como o dos tucanos. Ensinei literatura tendo por pano de fundo o cenário da devastação crescente, lembrando aos estudantes que, como tudo na ordem do tempo, as obras de literatura são totalmente contingentes.

Já na particularidade brasileira da situação contraditória em que foram e são inventadas, também incluíam e incluem a ruína futura que iam ser ou vão ser ou já são nas parcialidades da sua forma e nas contradições da sua recepção. A liberdade que elas afirmam é intensa, mas extremamente frágil e precária. Um sopro de vida. Sempre gostei de repetir Jean-Paul Sartre, que lembrou que a primeira coisa a pegar fogo numa explosão atômica é o papel em que se escreve o poema contra a guerra nuclear. E sempre há o trabalho do tempo.

Os homens morrem e pouco sobra das obras literárias, também necessariamente votadas à destruição e ao desaparecimento. Enfim, como professor, sempre ensinei que a literatura que presta nos diz que é urgente mudarmos de vida porque a nossa não presta, e vamos morrer.

*João Adolfo Hansen(1942-2026) foi professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autor, entre outros livros, de O que é um livro? (Edições Sesc). [https://amzn.to/4aVnzEQ]

Publicado originalmente no livro Arte da aula, organizado por Denilson Soares Cordeiro e Joaci Pereira Furtado. São Paulo, Edições Sesc, 2018, p. 103-122. [https://amzn.to/3OibAbK]