Por MICHAEL SCHWALBE*

Os confrontos sobre a teoria racial crítica, estudos de gênero e demais, igualmente distraem quanto ao que deveria ser a batalha mais fundamental nas universidades

Na primavera de 2005 eu ministrava um curso sobre classe social nos Estados Unidos. Quando o curso estava na metade, discutíamos as relações entre o salário dos trabalhadores (estagnado), a produtividade (aumentado) e os lucros (explodindo). Expliquei que o estado dessas relações era resultado de estratégias intencionalmente empregadas pelos empregadores capitalistas. No dia seguinte, conversava, antes da aula, com uma aluna, atenta e bastante conscientizada, que sempre sentava à frente da sala. Ela me disse que estava com uma dupla graduação em sociologia e administração. Eu me preparei para uma onda de ceticismo sobre as análises que eu vinha fazendo. No entanto, o que ela disse foi: “Professor Schwalbe, você fala bastante sobre as mesmas coisas que os meus professores de administração falam, mas com toda a certeza você fala sobre isso de uma outra maneira”. O comentário da aluna me lembrou do velho ditado de que todo capitalista bem-sucedido precisa saber o que um marxista sabe sobre de onde vem o lucro.

Esse ditado veio novamente à minha cabeça uma década depois, em um jantar com minha companheira, uma de suas colegas, e o marido dessa colega, que trabalhava no mundo financeiro. Como sempre, acabamos falando sobre as políticas da educação superior na Carolina do Norte. Os três acadêmicos na mesa enquadraram essas políticas como uma batalha entre os reacionários de direita na legislatura estadual e os professores de esquerda nas universidades. Depois de ouvir pacientemente nosso ataque troglodita, o marido da colega disse, ao menos como me lembro, o seguinte: “Eu não acho que a batalha é sobre ideologia; é sobre quem controla o fluxo do dinheiro por cada um dos campi e pelo sistema universitário e, também, quem se beneficia desse controle”. Ali estava o não acadêmico, a pessoa em uma relação íntima com o capitalismo, oferecendo a análise materialista mais pragmática. Na época, eu hesitei em não considerar a importância da ideologia, mas, agora, acho que ele estava certo. A espuma ideológica da superfície das políticas do ensino superior era, sobretudo, uma distração.

Isso não significa que não exista diferenças ideológicas genuínas entre os docentes de esquerda e os legisladores de direita. Sem dúvida, muitos desses legisladores rejeitariam firmemente a política radicalmente igualitária, anti-imperialista, simpática ao partido Democrata praticada pelos docentes da esquerda. Porém, muitas das denúncias recentes, feitas pelos legisladores da direita, sobre a teoria racial crítica, estudos de gênero, estudos da sexualidade e outros campos das humanidades é muito mais para instigar a base do que para travar uma batalha intelectual substancial. Isso é evidente quando os denunciantes são instados a descrever exatamente do que eles discordam e, vê-se, eles não têm uma noção clara em que a teoria racial crítica, ou qualquer outro alvo acadêmico do dia, consiste. Exatamente o que se esperaria se o objetivo dessa turbulenta retórica fosse, principalmente, para manter outros assuntos fora do foco.

Não estou sugerindo que o que ensinamos sobre raça, gênero, sexualidade e classe não é importante. Tampouco que não é importante resistir às tentativas de limitar nossa liberdade de ensinar a verdade sobre esses assuntos da forma como tentamos identificá-la em nossas respectivas disciplinas. Diversidade e inclusão, ação afirmativa para superar a opressão histórica, além de um tratamento respeitoso a todos os membros de nossa comunidade são igualmente importantes. As oportunidades de florescer, ter uma vida confortável e beneficiar-se da justiça, que todos merecem, dependem de nossa disposição – como professores, funcionários e estudantes progressistas e de esquerda – de resistir às forças reacionárias, anti-igualitárias que ameaçam as universidades. Independentemente das motivações que coordenam essas ameaças, as batalhas têm consequências reais e nelas devemos nos engajar.

De certo modo, já vencemos. Diversidade, inclusão e equidade são apreciadas na academia. Tratamento respeitoso a todos é a norma implícita, apesar de lapsos atribuíveis a alguns vieses implícitos persistentes. E ainda que administradores, conscientes de seu papel como relações públicas, com frequência tropecem na defesa da liberdade acadêmica, professores têm a liberdade de ensinar o que e como acharem mais apropriado. Na verdade, é possível dizer que é devido ao fato do pensamento progressista ter conquistado tão visivelmente e completamente a universidade que nos tornamos alvos fáceis para legisladores conservadores tentando impressionar sua base. É doloroso sofrer esses golpes, mas, ao mesmo tempo, podemos nos confortar em pensar que nós vencemos a batalha por uma cultura mais igualitária.

É justamente esse o problema: nossas vitórias são, em sua maioria, culturais. Face a protestos modestos, reguladores, conselhos e administradores removeram as estátuas de racistas, renomearam prédios e buscaram recrutar um grupo maior de minorias tanto entre os docentes quanto entre os discentes. Alguns até se precipitaram em retirar pedras[i] de seus campi. São mudanças para melhor, é claro. No entanto, enquanto a administração universitária cede, alegremente, o controle das pessoas a seus pronomes, eles lutarão até a morte antes de perder o controle sobre orçamentos, gastos, gerenciamento de pessoal e as relações com financiadores externos. Ou seja, eles irão, quando pressionados, oferecer algumas concessões em assuntos simbólicos, mas não concederão nenhum poder real – o poder que vem do controle dos recursos econômicos.

O que aconteceu nas universidades tem paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos quarenta anos. Muitas batalhas culturais foram vencidas. A expressão explícita do racismo é, hoje, completamente inaceitável. Monumentos públicos erigidos a racistas foram retirados. O roubo histórico das terras indígenas é ritualmente reconhecido. O aborto é legal, por enquanto. Gays e lésbicas podem se casar. Agências governamentais recebem pessoas que se identificam como transgênero ou não-binárias. Sem dúvida, essas são mudanças positivas.

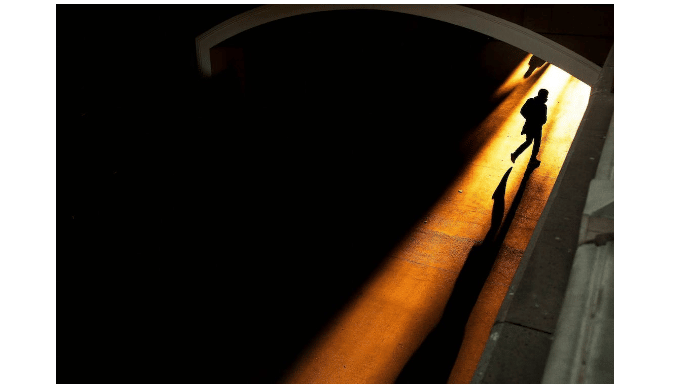

Ainda assim, no mesmo período, a desigualdade econômica piorou, a riqueza e o poder político ficaram ainda mais concentrados, a classe trabalhadora foi completamente dividida, o movimento trabalhista foi massacrado, o gasto militar aumentou, a pobreza persiste e as propostas para o sistema universal de saúde foram derrotadas repetidas vezes. Apesar dos ganhos no campo da cultura, nós perdemos a guerra de classe. É como se, ao encontrar resistência em mudar as regras do jogo capitalista no qual estamos presos, nós nos contentássemos em podermos redesenhar a logomarca do time.

Analistas conservadores gostam de dizer que as universidades são dirigidas por progressistas de esquerda. Essa afirmação sempre me soou como ingênua ou como marketing inteligente. Sim, professores criam cursos e currículos e, usualmente, decidem, como pouca supervisão, o que irão ensinar em seus cursos – como deveria ser, aliás, dado que professores têm a expertise necessária no tópico que ensinam. Porém quase todas as universidades são burocracias autoritárias com o poder concentrado no topo. O que se encontra no topo, nos conselhos, são, em sua maioria, pessoas do mundo dos negócios. Eles são quem decidem as prioridades institucionais, aprovam os orçamentos e contratam e demitem diretores e presidentes e têm a palavra final nas contratações, promoções e nas iniciativas mais importantes de cada programa. É raro encontrar professores nesses conselhos – mesmo que apenas representados. Nas salas de reunião em que são tomadas as decisões, o professor progressista está presente apenas abstratamente.

As guerras culturais travadas no campo do ensino superior são análogas às políticas que vemos nas nominações na Suprema Corte. Nossa atenção é dirigida a como os nominados se posicionam em temas como aborto, direitos LGBTQ+, armas, ações afirmativas e o lugar da religião na vida pública. Ainda que sejam importantes, o foco quase exclusivo nesses assuntos, obscurece o que mais importa aos mais poderosos atores políticos e econômicos na sociedade norte-americana: qual o posicionamento dos nominados no que tange às leis de propriedade, às leis trabalhistas, aos regulamentos de contratos, à reforma tributária e às regulamentações.

São esses reinos jurídicos que determinam qual será a distribuição de riqueza e poder em nosso país. Os confrontos sobre a teoria racial crítica, estudos de gênero e demais, igualmente distraem quanto ao que deveria ser a batalha mais fundamental: pelo controle democrático das universidades e pelos recursos materiais do qual elas dependem. Evitar essa batalha, manter fora de cogitação mesmo a ideia desta, é uma forma de nos manter resignados a aceitar os gestos simbólicos quanto à igualdade no lugar daquilo que é real.

*Michael Schwalbe é professor de sociologia na North Carolina State University. Autor, entre outros livros, de The sociologically examined life: pieces of the conversation (Oxford University Press).

Tradução: Lucius Provase

Publicado originalmente em CouterPunch.

Nota

[i] O autor refere-se ao caso da Universidade de Wisconsin que removeu uma rocha chamada Chamberlain, pois ela faria referência a um passado racista [N.T].