Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*

Considerações sobre a formação do País e o impasse em que nos encontramos

Introdução

O ano de 2022 está fadado a ser um marco nacional. Desde logo, é o ano em que o país completa dois séculos de existência como nação independente. Mas também é o ano de uma possível retomada da ordem democrática, passados sete anos do golpe-impeachment de 2016 e quatro anos das eleições seletivas de 2018, marcadas pela prisão e silenciamento do candidato natural do Partido derrubado do poder anos antes. Este parece-nos ser um momento privilegiado para avaliar o que somos e o que podemos vir a ser.

De uma perspectiva de longo prazo, o Brasil até que não se sai mal em termos de desempenho econômico. Mas sua performance social – avaliada em termos de inclusão e distribuição de renda – e política – avaliada em termos de períodos de exceção e autoritarismo e da eficácia das instituições que, teoricamente, deveriam trabalhar pela preservação da Constituição – não são nada eloquentes ou promissoras. Para onde vamos? Há esperança para este país?… Evidentemente, estas questões não são triviais. Mas são questões impositivas. E seu enfrentamento começa por uma pergunta: este país chamado Brasil é uma nação?

As raízes brasileiras: um país do Alentejo

A primeira determinação do Brasil é ser a maior, mais populosa, e a mais desenvolvida ex-colônia de Portugal. Dentre os 260 milhões falantes de português (o quinto idioma mátrio mais falado do mundo) mais de quatro quintos moram no Brasil.

Ser “filho-herdeiro” de Portugal envolve carregar um DNA muito peculiar. Se tomarmos tão somente o território continental (excluídos Madeira e Açores), Portugal define suas fronteiras atuais no ano de 1297. É o primeiro Estado europeu a ter suas fronteiras definidas e estabilizadas. Mais: é o primeiro Estado-Nação europeu centralizado, planejador e promotor do desenvolvimento econômico mercantil. Tal como defenderam argutos analistas da história portuguesa (de Alexandre Herculano a Raymundo Faoro), os lusos nunca conheceram o feudalismo em sentido rigoroso. Os nobres eram apenas proprietários de terra e não contavam com qualquer autonomia jurídica e política. A nobreza sequer era a maior proprietária de terras. O rei e o Estado (o patrimônio de ambos “só” será distinguido a partir da revolução de Avis, em 1385) eram os maiores proprietários. Seguidos pela Igreja. Em quarto lugar, vinha a nobreza. E, em quinto, os camponeses independentes (vale dizer: não sujeitos a qualquer padrão de servidão) e os pequenos arrendatários.

Situado no meio do caminho entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte, aberto para o Atlântico e colado na África, Portugal já nasce como um entreposto mercantil. E pelo menos desde a instauração da dinastia de Avis, o Estado promove os empreendimentos comerciais associados à expansão dos limites marítimos conhecidos. O Infante Dom Henrique, filho do rei João I, de Avis, recebe – por sua dedicação às ciências – o direito de explorar comercialmente os Açores, a Madeira e o estreito de Gibraltar (após a conquista de Ceuta). Inclusive realizando o corso sobre aqueles navios que não pagavam a “contribuição” adequada para entrarem no Mediterrâneo. Gestão pública, fidalguia, comércio e pirataria apresentam grandes afinidades em Portugal desde o nascedouro.

Outra característica surpreendente: o reino de Portugal, desde a fundação, até a proclamação da República em 1910, terá, de fato, uma única dinastia. Formalmente, houve quatro dinastias: Afonsina, Avis, Filipina e Bragança. Mas, de fato, a dinastia é uma só. João de Avis é filho bastardo (mas reconhecido) do Rei Pedro I, da dinastia Afonsina, e meio-irmão do rei Fernando I, que morre deixando como única herdeira Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. As cortes de Coimbra elegem João de Avis rei de Portugal como forma de garantir a autonomia do reino. O mesmo se passa após a morte de Dom Sebastião I de Avis. Sem descendentes, há uma disputa pela herança do reino, mas as Cortes reconhecem o direito de Felipe II (casado com Isabel de Portugal) desde que os dois reinos fossem mantidos independentes. A União Ibérica (que vai perdurar entre 1580 e 1640) não envolve a criação de um reino único. O Rei de Espanha era, também, rei de Portugal; que mantinha leis próprias e política externa independente. Só quando o rei Felipe IV da Espanha (Felipe III de Portugal) assume e tenta retirar autonomia do reino português (que já havia sido debilitada pelas disputas da Espanha com Holanda e Inglaterra), é retomada a luta pela independência plena. A casa de Bragança é eleita para ser a nova casa dinástica. Donde ela se origina? O primeiro Duque de Bragança não é mais do que … filho bastardo de João I, de Avis, que era filho bastardo de Pedro I, da dinastia Afonsina. Por serem os Bragança, de fato, descendentes e herdeiros de João de Avis e, por extensão, de Pedro I, Afonsiono, é que Dom João IV, de Bragança, é coroado rei.

Se compararmos esta história peculiar com a história da Inglaterra o contraste é chocante. Portugal é marcado pela consolidação territorial precoce, pela resistência quase preconceituosa ao vizinho castelhano, e pela presença de uma única casa reinante (malgrado as mudanças dinásticas formais, respeitosa às progenitoras oficiais, mas, “muito mais, ainda, ao nome do pai”). Os conflitos dinásticos e as sucessões disruptivas de casas reinantes na Inglaterra – algumas delas rigorosamente estrangeiras! – no mesmo período (1100 – 1700) são marcantes. Quem consolida a ordem feudal na Inglaterra, é Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia. Mas o poder da nobreza sempre foi grande, alimentando conflitos, guerras civis e inúmeras crises dinásticas. Já em 1215, João Sem Terra é obrigado a jurar a Magna Carta. No momento em que Dom João IV é coroado, a cabeça de Carlos I está sendo cortada na Inglaterra republicana de Cromwell. E o retorno dos Stuarts ao poder é abreviado pela Revolução Gloriosa. Que culmina com a coroação de outro estrangeiro como Rei da Inglaterra: Guilherme d’Orange.

Mais do que trocas de dinastias, o que está em jogo na história inglesa são conflitos abertos e violentos entre estratos distintos da nobreza e dos segmentos proprietários. E eles se resolvem em drásticas e marcantes transformações de ordem institucional, com a crescente subordinação do monarca ao Parlamento e ao Judiciário. Ao fim e ao cabo, sequer o poder Executivo cabia ao príncipe. Por oposição, na história luso-brasileira os conflitos no topo tendem a ser resolvidos de forma menos violenta e com maior flexibilidade para um retorno ao status quo ante. Não é fácil identificar uma linha evolutiva, do autoritarismo para a ordem democrático-liberal. Na verdade, há mesmo quem questione a pertinência da categoria “revolução” às histórias – tão casadas e tão similares – de Portugal e Brasil.

Transmigração, Independência e Império: nascimento de uma nação

A peculiaridade da formação histórica luso-brasileira terá como seu grande símbolo, a transmigração do Estado português para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Acredito eu que não exista um outro caso na história mundial de um “Estado que abandona a Nação para se manter soberano”.

A Transmigração – que resultará na Independência do Brasil – sintetiza as três características fundamentais da formação histórico-social luso-brasileira: (1) o Estado é extraordinariamente forte e, de certa forma, sobranceiro à própria nação; (2) há um sentimento de nacionalidade muito peculiar, que é simultaneamente, forte e fraco: a nação se deixa dominar, não se entrega; mas, acossada, foge. Pois o Estado é sua representação maior; (3) há mudança, há história, mas ela é sempre lenta, gradual, restrita, negociada; e pode haver reversão.

Estas três características organizam a interpretação do Brasil de Florestan Fernandes e Raymundo Faoro. Os dois livros maiores destes autores – A Revolução Burguesa no Brasil e Os Donos do Poder – foram objeto de críticas antagônicas, a despeito de esgrimirem teses muito similares. A Faoro acusa-se de “faltar história”, de defender uma (pseudo) continuidade da estrutura política nacional, desde suas raízes no medievo português até o capitalismo monopolista. A Florestan acusa-se de ver “história demais”, de ver uma revolução burguesa que nunca ocorreu. Não obstante, do nosso ponto de vista, ambos defendem essencialmente a mesma tese: de que, no Brasil (e em Portugal), a história se realiza. Mas realiza – selentamente, “por cima” e permeada pelo Estado”.

A complexidade da questão encontra-se no fato do Estado luso-brasileiro ser “precoce” para os padrões do Medievo (em que surge), ser “exemplar” no Renascimento (em que se consolida como desbravador), ser crescentemente “conservador” (a partir da Contra-Reforma) e ser “atrasado” (a partir da Revolução Industrial). Se lemos esta história como um conjunto de contingências, a sequência parece reproduzir um ciclo “normal/universal” de ascenção-auge-decadência; na linha “não é possível ser o melhor o tempo todo”. Porém se lemos a mesma história com um olhar sociológico – baseado na ideia de que os eventos estão ancorados em padrões culturais-institucionais – alcançamos perceber que são exatamente as mesmas características que fazem Portugal e o Brasil serem, a cada momento, “precoce”, “exemplar”, “conservador” e “atrasado”: 1) o Estado é forte e, por conseguinte, tanto há leis quanto há exceções às leis; 2) o Estado promove o ganho e a acumulação mercantil, mas não promove (nem poderia, com tantas exceções às leis) a acumulação industrial.

A ação coletiva orquestrada por meio deste tipo de Estado tem sua performance mais clara na transição brasileira para a Independência. Quem nos independizou de Portugal foi …. a casa reinante em Portugal. Dom João VI transmigra o Estado e eleva o Brasil a Reino-Unido. Seu filho e príncipe herdeiro proclama a independência. É preciso olhar para esta história com o devido estranhamento!

Mas até mesmo pela sua “peculiaridade continuísta”, a Independência do Brasil não poderia cessar em 1822. Ela só se consolida de fato nove anos depois, com a expulsão de D. Pedro I, em 1831. Só então, o senhoriato alcançará o pleno controle do “novo Estado”. E um controle ainda tumultuado: as dores do parto da Monarquia Liberal Oligárquica vão se expressar nas revoltas regenciais. O Parlamento, ciente de que os únicos aptos a pagar impostos era o próprio senhoriato, votava por uma exação fiscal mínima. Mas cada oligarquia regional exigia dispêndios e investimentos públicos elevados em “seus territórios”. A distribuição dos escassos recursos para demasiados interesses territorialmente dispersos levará à explosão de um conjunto de levantes.

De 1817 (Revolução Pernambucana) a 1848 (Praieira), o Brasil será um barril de pólvora …. úmida.

Afinal, sem desconsiderar a violência e a mortandade de movimentos como a Farroupilha e a Cabanagem, a verdade é que a maior parte das revoltas regenciais eclodia e morria pouco meses depois. E as punições para as lideranças dos radicais “insurgentes” regionais eram sempre brandas. Afinal, eles eram parte de uma mesma elite. O que estava em disputa era quanto cabia de butim a cada um. Isto é algo que, no Brasil do século XIX, se avaliava com o número de homens e fuzis que cada grupo podia contar. Depois de alguns entreveros, já se tinha ideia do tamanho de cada partido. E se redefinia a divisão do butim.

O fim das revoltas regenciais é indissociável da emergência do café fluminense. Este café é escravista, dependente do capital mercantil português transmigrado e fortemente patrimonialista no sentido mais profundo do termo: os barões do café fluminense – que lideravam o Partido Conservador e, através dele, comandavam o Império – consentiam que o Estado se apropriasse de parte de seu excedente com a condição de gerirem o Estado e a distribuição de benesses.

O café paulista é de origem totalmente distinta. Seus produtores são filhos e herdeiros dos grandes proprietários de terra e bandeirantes que foram derrotados na Guerra dos Emboabas e expulsos das Minas. E que passaram a ser produtores de víveres (em especial, alimentos) para as Minas e a se dedicar ao comércio de tropas. Alcir Lenharo tem um belo trabalho sobre o Partido Liberal Moderado de São Paulo, intitulado As tropas da Moderação. O livro é baseado nos relatos de viagem de Sain-Hilaire e na descrição dos proprietários-comerciantes de São Paulo, com os quais e o viajante francês se deparou em seu périplo por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A princípio, Saint-Hilaire se recusa a acreditar que proprietários de milhares de hectares de terra aceitassem ser comerciantes e liderassem, eles próprios, tropas de mulas, na triangulação entre SP-MG-RJ. Até entender que o latifundiário paulista é peculiar. Ele nasceu preador de índio. E ao ver frustrado seu sonho de ser grande minerador, virou comerciante, negociante e, depois, especulador.

Rui Granziera completa o relato de Lenharo em A Guerra do Paraguai e o Capitalismo no Brasil. Este texto revela o peso histórico das “sincronicidades aleatórias”. Granziera mostra que a conclusão da ferrovia Santos-Jundiaí (1867) ocorre justamente no momento em que Duque de Caxias assume o comando das tropas da Tríplice Aliança. Caxias havia conquistado substancial aumento dos recursos públicos para o financiamento da Guerra do Paraguai e vai abastecer suas tropas com mulas e víveres em São Paulo. Com a nova ferrovia, as mulas deixaram de ser necessárias para descer a Serra do Mar com mercadorias. E a demanda do Exército eleva o preço da animália redundante e dos víveres de tal forma que os fazendeiros-comerciantes de São Paulo adquirem o volume de capital necessário para constituir grandes cafezais sem depender do financiamento das casas comissárias e bancárias, que se apropriavam da maior parte do excedente do café fluminense. O novo café é alheio à política do Império e não está disposto a distribuir parte do excedente para a sustentação da velha ordem e a construção de ferrovias Brasil afora. Em 1871 nasce o Partido Republicano Paulista (PRP). Sua principal bandeira é o federalismo. O café de São Paulo quer se livrar do ônus do resto do Brasil.

As Repúblicas – a Velha e a Nova

Para além do cafeicultor paulista, existe um outro agente social essencial à realização do projeto republicano: o Exército. Na verdade, esta é a porção mais visível e forte (armado) de um novo estrato social: a classe média emergente ao longo do século XIX. O projeto que estes agentes constroem é de nítido caráter positivista-comteano. E envolve um Estado forte, regulador e centralizado. O golpe republicano é dado pelo Exército. Mas a hegemonia não é deste segmento. Floriano derruba Deodoro e entrega o poder aos civis. Vale dizer: aos agentes civis com poder econômico-financeiro: o PRP. Este, por sua vez, concede aos estados não cafeeiros uma autonomia jamais vista: as decadentes oligarquias regionais poderão guerrear livremente, sem qualquer interferência do poder central.

A nova divisão do trabalho envolve uma nova ordem tributária. À época, havia duas únicas bases para a exação fiscal: os negócios alfandegários (impostos de exportação e importação) e as transações com bens imóveis (imposto territorial rural e urbano)[i]. Com a hegemonia política e econômica consolidada, o PRP alcança impor ao Congresso Constituinte uma reforma tributária em que: 1) cabe aos Estados tributar as exportações e os imóveis; 2) cabe ao Governo Federal tributar as importações. Mas o Brasil só exportava café! Com exceção de São Paulo, os Estados não tinham base real de sustentação orçamentária! E o imposto de importação é um péssimo tributo. Se a alíquota é elevada (como demandava a indústria emergente), as importações são deprimidas e não há arrecadação suficiente. E o custo de vida sobe. Se a alíquota é baixa, o, custo de vida cai, mas a arrecadação é baixa e a arrecadação também. Logo, o Governo Federal é obrigado a operar com uma alíquota que não agrada a ninguém. Para o consumidor, os produtos são caros demais. Para a indústria, não são suficientemente elevados.

A nova ordem imposta pelo PRP não será, contudo, estável. O café tem características muito especiais. Se o preço sobe, ampliam-se os cafezais. Mas a produção só começa após 3 anos e só atinge o auge após 5 anos de plantio. Logo, por 5 anos, os preços continuarão altos, sem que a oferta aumente. E as plantações crescem, estimuladas por um preço que não se sustentará quando as colheitas começarem. As crises de superprodução, são, assim, recorrentes. Logo São Paulo vai pedir ajuda ao Governo Federal para instituir um plano de valorização permanente do café. E quanto mais o governo controla os estoques para não caírem os preços internacionais, mais se amplia o circuito cumulativo vicioso. Às vésperas da crise de 1929, a superprodução é assustadora.

Simultaneamente, a periferia regional “deixada solta a si mesma” começa a se dar conta de que sua nova liberdade federalista era um engodo. Os descontentamentos eclodem e os dissensos na política dos governadores. O café vinha com pouco leite. E o leite azedou. A classe média voltou a reivindicar, agora com apoio do novo operariado. E o movimento tenentista resgata a voz do segundo braço da revolução republicana, aquele que demandava um Estado forte: a voz do Exército[ii].

A Revolução de 30 no Brasil é impensável sem a crise de 1929. E isto também – mas nem tanto – no sentido de, no início da década de 30, toda o sistema político-ideológico-militar-diplomático de sustentação do status quo está em crise internacionalmente. O ponto mais importante a entender é como a crise de 29 atingiu as oligarquias regionais, permitindo uma “aceleração histórica” bastante incomum para os padrões luso-brasileiros.

A adesão das oligarquias regionais ao golpe de Getúlio surpreendeu a ainda surpreende a muitos analistas. Mas ela tem, na verdade, uma explicação muito simples e muito bem apresentada por Celso Furtado em seu Formação Econômica do Brasil. Até o final da Primeira República, o Brasil contava com apenas dois grandes “departamentos” produtivos: o departamento exportador (DX) e o departamento produtor de consumos dos trabalhadores (DCT). Não havia departamento produtor de bens de capital (DBK), nem departamento produtor de bens de consumo capitalista (DCK). Ocorre que o DCT não é autônomo. Se o empresário paga o salário de seus empregados e eles consomem todo o salário com bens de consumo produzidos internamente, o empresário troca “seis por meia-dúzia”. O lucro dele vem dos salários auferidos em outros departamentos!

Ora, “O” (artigo definido singular) outro Departamento do Brasil à época era tão somente o complexo cafeeiro! E não era desprezível. Não se tratava apenas dos empregados na agricultura, mas no transporte ferroviário, na estiva e negócios portuários, no comércio e beneficiamento de café, nos bancos cafeeiros, nos negócios imobiliários com terras, na produção de sacarias, etc., etc., etc. A demanda para o charque e a banha do RS, o algodão e os tecidos do Maranhão e do Ceará, para a produção de vestuário e alimentos de São Paulo e Minas Gerais vinha, tanto dos trabalhadores destes setores, como dos trabalhadores do complexo cafeeiro. Mas os lucros (líquidos dos salários pagos) nestes mesmos setores vinham exclusivamente da demanda dos empregados no complexo cafeeiro. Esta é a parcela da demanda incidente sobre o DCT que transcende os custos salariais.

Em termos de Marx-Kalecki, este resultado não é mais do que pretender que os lucros do Departamento Produtor de Bens Salário são iguais aos salários pagos no(s) Departamentos produtores de Bens de Capital (DBK) e Bens de Consumo Capitalista (DCK). Era o complexo cafeeiro que cumpria o papel de DBK e DCK, na medida em que viabilizava (pela geração de divisas com exportações) as importações de máquinas, locomotivas, aço, cristais, automóveis, etc.

Se Julio Prestes levasse a cabo seu programa e pusesse fim ao programa de sustentação do café, todos os setores econômicos entrariam e crise em conjunto no Brasil pré-industrial. Foi isto que as lideranças empresariais e políticas não diretamente envolvidas com o negócio do café alcançaram entender. Com a prestimosa ajuda de Vargas. O ex-Ministro da Fazenda de Washington Luiz e ex-Governador do RS tinha maiores conhecimentos de Economia do que usualmente se pretende.

O ousado programa de valorização do café posto em marcha por Vargas com pesados déficits públicos salvou a economia. Ele criou um “DG” – Departamento Governo – e financiou boa parte do empresariado com créditos. Alguns, a fundo perdido. E começa a criar, paulatinamente, um DBK (Fenemê, Volta Redonda, etc.). Sua situação política é débil e encontra resistência de São Paulo, expressa na Constitucionalista de 32. Mas a ascensão de Roosevelt nos EUA e de Hitler na Alemanha, e os preparativos da guerra vem a favorecê-lo, seja pela consagração das políticas de intervenção na economia (políticas keynesianas), seja pela fragilização das (im)posições imperialistas. Vargas não resiste ao fim da Guerra. Mas volta nos braços do povo em 1950 e prepara seu terceiro governo com apoio da Cepal: todo o Plano de Metas foi gestado durante a o último governo Vargas, sob sua tutela e apoio, na comissão Mista Cepal-BNDE.

Por que, então, Getúlio ficou sem sustentação? Porque Getúlio controlava diretamente todos os preços básicos da economia: taxa(s) de câmbio, taxa(s) de juros (via Banco do Brasil, BNDE e Sumoc, que fazia as vezes de um Banco Central), taxa de salário (via controle do Salário Mínimo), tributos os mais diversos, preço da energia elétrica, preço do petróleo, preço do aço, preço dos motores, enfim, definia quem ganhava e quem perdia na “concorrência intercapitalista”. E governava, cada vez mais, com o PTB e CGT. Era preciso pará-lo. E ele foi devidamente “suicidado”. Seu suicídio impediu o golpe e deu condições para a implantação do Plano de Metas (PM), por JK. Como escreveu Furtado em Fantasia Organizada: JK tomou o plano deixado pronto por Vargas e introduziu um item: Brasília. Sem qualquer dotação ou previsão orçamentária.

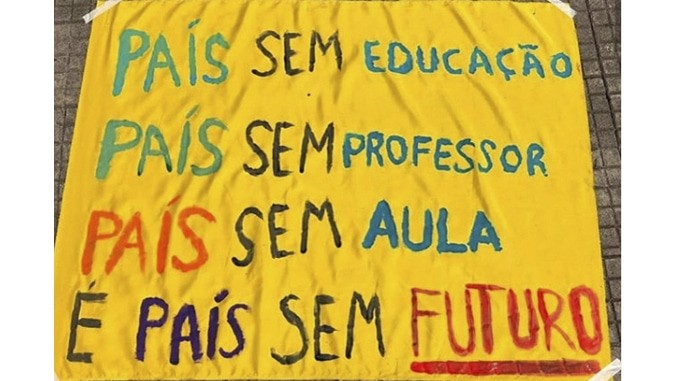

Do Plano de Metas ao impeachment de Dilma: o país do futuro tem futuro?

O Plano de Metas foi um grande sucesso. Mas ele carregava uma enorme contradição: a internalização do grande capital multinacional alterava radicalmente a concorrência capitalista no país. O PM pôs a raposa dentro do galinheiro. Todas as grandes montadoras do setor automotivo – que realizam a internalização do Departamento de Bens de Consumo Capitalista (DCK) – eram multinacionais. Para as empresas nacionais ficou a função de produzirem as autopeças. Até aí, tudo bem. Porém a paz só podia durar enquanto houvesse demanda reprimida. O problema do setor de bens de consumo durável é que estes bens …. duram. Não se troca carro todo o ano. Tão logo a demanda reprimida foi saciada, emergiu capacidade ociosa. E as montadoras não tinham por que realizar novos investimentos. Elas tinham duas alternativas para seus lucros: ou expatriar (remeter para as matrizes) ou investir em integração vertical (substituir os fornecedores nacionais de autopeças). Este foi o grande problema que Jango herdou da internalização de empresas estrangeiras do PM: se elas não investem, expatriam (e o país entra em crise); se investem, invadem o terreno da burguesia nacional. E começou sua batalha por uma lei que restringisse a remessa de lucros e a desnacionalização da economia, ao mesmo tempo que retirasse a economia da crise de demanda. Para tanto, mobilizava as massas populares junto com Brizola. Estava pronto o caldo de cultura para a reprodução acelerada das bactérias golpistas. Mas era preciso um plano e confiabilidade.

O Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) Castello Branco é uma obra de gênio. Ele resolve o problema posto pelo Plano de Metas – a introdução da raposa multinacional no galinheiro do capital mercantil e do patrimonialismo luso-brasileiro – através da administração estatal da concorrência intercapitalista. Em primeiro lugar, ele redefine as condições de financiamento do setor público pela criação da correção monetária e o lançamento das ORTNs. Controla a inflação pela limitação do reajuste dos salários nominais. Acaba com as garantias do emprego e cria o FGTS voltado ao financiamento da construção civil. Cria o sistema PIS-PASEP e dá novas bases financeiras para o BNDE. Complexifica e aperfeiçoa o sistema financeiro, criando as cadernetas de poupança e os bancos de investimento, e garantindo este setor para monopólio dos bancos nacionais. Faz uma reforma tributária regressiva, taxando o consumo e a produção industrial. E passa a movimentar a economia com grandes obras e com investimentos em domicílios pelo sistema BNH e pela expansão do crédito ao consumidor lastreado em letras de câmbio. Esta é a base do Milagre. Uma nova burguesia – ligada à Construção Civil – emerge no país.

Mas já em 1973 a equação do Milagre montada pelo PAEG começa a fazer água. Tal como Florestan previu em A Revolução Burguesa no Brasil, a modernização e consolidação do poder burguês sem revolução democrático-cidadã levaria à concentração da renda, a uma crise de demanda e à retomada dos movimentos sociais impulsionado por um novo sindicalismo. As eleições de 1974 – vencidas pelo MDB – deram o sinal da crise de legitimidade do regime. Geisel e Golbery dão o troco via II PND. Este não é (ao contrário do PAEG), um plano para equacionar os estrangulamentos fiscais, financeiros, de expectativas e de demanda efetiva que impediam a retomada do crescimento. Não se trata retomar a utilização da capacidade instalada e dos investimentos a partir da redivisão do trabalho entre distintas frações da burguesia. Trata-se de dar um novo salto qualitativo na estrutura produtiva nacional, similar àquele representado pelo Plano de Metas com JK e pela criação da primeira indústria de base (Petrobrás, CSN, FNM, Chesf e BNDE) nos governos Vargas. Apesar das condições internacionais menos favoráveis (a partir da crise do petróleo) e do fracasso da constituição de um sistema nacional privado de financiamento de longo prazo, o II PND é um grande sucesso. É ele que vai dar as bases para o enfrentamento da crise de financiamento externo nos anos 80: quando cessa a possibilidade de rolar a dívida pregressa e o Brasil é obrigado a gerar seus próprios superávits comerciais – deprimindo as importações e ampliando as exportações – havia uma base produtiva adequada. Por que, então, os anos 80 são chamados de década perdida?

Porque o salto exportador vai se dar com grandes desvalorizações da moeda nacional em temos reais, o que gera pressões inflacionárias brutais: os importados tornam-se mais caros. E os exportados também. O preço a que passa a se vendido um calçado ou um saco de soja no interior do país é o mesmo que se pode obter pela venda no exterior. Com a desvalorização, dado o preço em dólar no mercado externo, o que o exportador recebe em moeda nacional aumenta. E ele quer receber o mesmo para vender no mercado interno.

Ao lado disso – tal como previra Florestan – ao longo da década de 70 emergiu um novo sindicalismo no Brasil, que reage bravamente à retomada da inflação. Mas conquista penas uma vitória de Pirro: o gatilho salarial automático. O que coloca o país numa espiral de salários e preços, que acabou levando à hiperinflação e a uma brutal concentração de renda associada à mesma. A concentração de renda nos anos 1980 foi muito maior do que durante a própria ditadura, impondo novas circunscrições ao mercado interno e à depressão dos investimentos naqueles setores não-exportadores. O controle da inflação é obtido temporariamente, no ano eleitoral de 1986, através de um congelamento de preços que é suspenso logo após as eleições em que o MDB obteve uma vitória acachapante para a definição da estrutura do Congresso Constituinte.

Nas eleições de 1989, o povo dá o troco e retira do páreo todos os candidatos dos partidos tradicionais – Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Ronaldo Caiado, Paulo Maluf, Mario Covas, Afif Domingues, Aureliano Chaves, Affonso Camargo, dentre outros – para colocar frente a frente, no segundo turno, o operário Lula e o caçador de marajás Fernando Collor de Mello.

Do ponto de vista abraçado aqui, as eleições de 1989 são uma virada radical na consciência da “elite política nacional” (o velho “estamento” do Faoro) a respeito dos destinos da nação: a redemocratização viera para colocar o povo na política de uma forma em que ele não estava até então. Isto era – e é! – radicalmente novo e, para muitos, inaceitável. Vargas e Jango eram populistas. Mas eram da elite. Tinham diploma, muitas terras e um padrão de inserção partidária que os caracterizava como “agentes válidos”. Lula, Collor e Bolsonaro são vinhos de outra pipa. Para muitos, são vinagre.

Em 1994, a eleição parecia definida em prol de Lula. Foi o Plano Real que mudou tudo. Este plano equivale a um novo pacto social: a hiperinflação foi posta sob controle através de um sistema de mobilização das reservas obtidas com as exportações. Reservas que só passaram a existir (em 1994, como hoje) em função do crescimento acelerado da China. Mas o sistema montado é de grande perversidade para a indústria nacional. Pois todo o controle de preços é feito através dos bens tradables (transportáveis). Ora, o Brasil é o único país do mundo que pode ter três safras de verão. Tem uma riqueza mineral apreciável. Mas não tem tradição e capacidade competitiva exemplar no terceiro setor tradable: a indústria de transformação.

FHC ganhou duas eleições e fez exatamente o que ele tinha escrito e proposto como uma das alternativas para a superação da dependência: abriu as portas da economia para receber de braços abertos o capital externo. Inclusive em setores rigorosamente defendidos durante a ditadura, como o sistema financeiro. A novidade está que, em seus 8 anos de governo, pôs em prática um projeto de desidratação do Estado. Um projeto que se mostrou necessário para receber “o povo” no poder com a futura vitória (há muito “escrita nas estrelas”) do PT. A privatização-desidratação era a garantia de que a patuleia despreparada não pudesse fazer muita “lambança” em sua (presumivelmente curta) passagem pelo poder. Nos cálculos do príncipe dos sociólogos e da elite tucana, o PT ficaria no máximo um mandato. … Mas emplacou 4 vitórias.

A que custo? Ao custo de se comprometer com a manutenção do Plano Real e da independência real (mesmo que ainda não formalizada) do Banco Central e da política monetária, financeira e cambial. Ou seja: ao custo de manter inalterada a estrutura básica, a matriz organizadora da política econômica definida pelo Pacto-Plano Real.

Mesmo assim, o PT fez muito. O índice de Gini da renda no Brasil caiu continuamente e de forma sustentada a taxas muito significativas. É que se fez, antes, política social, do que política econômica de desenvolvimento. A economia vinha “puxada” pelo social (demanda interna de consumo) e pela gulosa China (que catapultava nosso agronegócio).

Dilma tentou alterar este quadro com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Mas havia problemas de estruturação no programa geral. Como diz Bresser: o PT tentou enxugar gelo ao sol. Sem controle cambial, não há eficácia na política industrial. E ela passou a ser cada vez mais dependente de subsídios e de preços administrados para se sustentar. Dilma controlava a inflação reprimindo os preços da Petrobrás ao mesmo tempo em que estimulava a indústria nacional obrigando a mesma Petrobrás a comprar plataformas submarinas nacionais a um preço muito superior do que se poderia obter no mercado internacional (na China e na Coreia).

É aí que o caldo entorna. Não é possível distribuir renda, dar subsídios e pagar os juros da dívida ao mesmo tempo numa economia que cresce pouco e que controla a inflação através de juros escorchantes e câmbio sobrevalorizado. … O cobertor não apenas se revelou curto: ele foi encurtando com a desindustrialização. E a taxa de crescimento – que nunca foi elevada, desde a entrada nos anos 80 – voltou a cair ao fim dos governos do PT. Ora, numa economia estagnada, qualquer tentativa de continuar distribuindo renda em prol de uma parcela da população envolve diminuir a renda real de outra parcela. O pacto social do Plano Real garantia os ganhos da Faria Lima. A política social gerava inclusão dos debaixo. Quem pagava “o pato deste pacto” era a classe média. Que se revoltou contra a Copa, contra passagens elevadas, contra a “corrupção” E veio o impeachment.

Um espectro ronda o Brasil: o espectro do Golpe

Um aspecto importante a salientar nesta análise que fazemos é que, do nosso ponto de vista, o apego da burguesia brasileira pós 89 ao projeto neoliberal não é uma manifestação de atraso cultural ou cegueira. O projeto da burguesia atual é o mesmo de sempre: se o Estado está sob seu comando, o quer grande. Se está sob comando suspeito, o quer mínimo. Só é mínimo, por enquanto. Enquanto se tenta preparar um arranjo autocrático-excludente sustentável. Um novo 1964.

Outro ponto relevante: o grande capital brasileiro apresenta notórios limites em sua capacidade competitiva diante do capital norte-americano, europeu e chinês. Estes limites são particularmente notáveis no plano industrial. Mas isto não torna a burguesia “nacional” um zero à esquerda na disputa internacional. Seja no campo da agroindústria (Friboi-JBS; Marfrig, BrF, etc.), seja no campo da Construção Civil (Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, etc.), seja no setor financeiro (Bradesco, Itaú-Unibanco, Safra, BTG Pactual, Sicoob, etc.), seja na mineração e metalurgia (Vale, CSN, Gerdau, etc.) o país conta com empresas que operam como players internacionais. E que são objeto de atenção global e retaliação imperialista. Não foi só Lula que amargou um largo período na cadeia antes, durante e depois do golpe do impeachment de Dilma. E estas lideranças sabem que o neoliberalismo não é um projeto sustentável. Nem em termos nacionais, nem em termos privados. Precisamos desembarcar do Plano Real e desenvolver um novo PAEG para romper com a trajetória desindustrializante. Se os setores populares não assumirem para si esta tarefa, a direita o fará.

*Carlos Águedo Paiva é doutor em economia pela Unicamp.

Notas

[i] Não havia sistema de fiscalização e controle para taxar o valor agregado em transações comerciais, por exemplo

[ii] Na verdade, quem reconstituiu o Estado forte, intervencionista e voltado à administração dos negócios privados foi o mesmo grupo que se via como arauto do novo e radical liberalismo republicano: a burguesia cafeeira paulista. O movimento tenentista é apenas a reapresentação de uma velha demanda positivista: o Estado deve ser forte e intervencionista. Mas para todos.