Por CARLOS HENRIQUE VIANNA*

Ouvir Salvador Allende despedindo-se do povo, na manhã de 11 de setembro de 1973, foi arrepiante. Suas palavras nos deram a certeza de que o golpe seria vitorioso

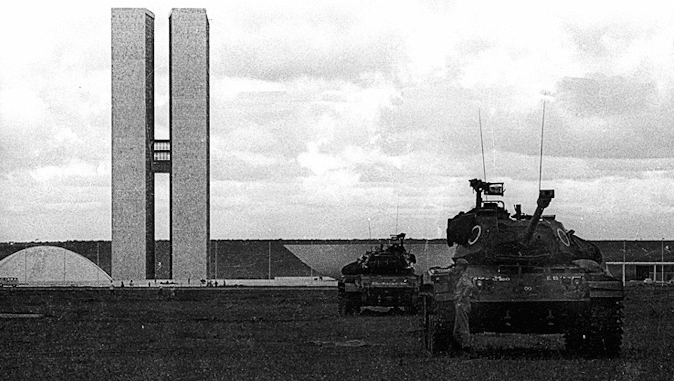

No dia 11 de setembro acordamos cedo, pois o espectro do golpe já se adensava há várias semanas, quando houve o Tanquetazo e os tanques cercaram o palácio de La Moneda para iniciar o golpe militar, na expectativa de outras unidades aderirem a esta iniciativa. Mas o general Carlos Prats, chefe do Exército leal ao presidente, organizou rapidamente a contra-ofensiva legalista e cercou por sua vez os tanques, cujos chefes acabaram por render-se. Isto foi no dia 29 de junho, 11 semanas antes do 11 de setembro.

Em 21 de agosto, o general Carlos Prats renunciou a seu cargo, possivelmente por não ter obtido de Salvador Allende a permissão para prender alguns dos altos oficiais que preparavam abertamente o golpe. Infelizmente o presidente entendeu que seria uma ação arriscada, que precipitaria uma guerra civil, com conflitos inevitáveis entre unidades militares, o que sem dúvida aconteceria. Allende não quis dar o primeiro tiro. Salvador Allende analisava a correlação de forças nas Forças Armadas com os parâmetros de um político civil, tal como diagnosticou criticamente um general leal da Força Aérea. Nomeou Pinochet, o golpista na sombra, como substituto de Carlos Prats. Com militares, a iniciativa é decisiva.

A sensação de impotência naquela manhã, na qual os sinais das rádios de esquerda iam se apagando um a um, o silêncio e falta de orientação das forças governamentais e dos partidos de esquerda, em contraste com a determinação dos golpistas, doía e lia-se isto na cara das pessoas.

Ouvir Salvador Allende despedindo-se do povo, na manhã de 11 de setembro de 1973, foi arrepiante. Suas palavras nos deram a certeza de que o golpe seria vitorioso. Allende despediu-se de seu povo, com a certeza de que não sairia vivo do ataque em curso na sede do governo, de uma forma ou de outra.

Não chegamos a ouvir todo o discurso de despedida do Presidente e decidimos sair de nossa casa em Maipú, subúrbio muito modesto de Santiago. Fomos para a de João Lopes Salgado, para os lados da Gran Avenida. Tínhamos a intenção de avaliar a possibilidade de sairmos do Chile com vistos falsos de turista. Éramos muito próximos na época de João Lopes Salgado, com quem discutíamos as propostas e documentos do MR-8. Ele era um dos dirigentes desta organização que viviam muito discretamente no Chile.

Para lá chegar, tínhamos que ir de Maipú ao centro e passar muito perto do Palácio de La Moneda para trocar de ônibus. Quando lá chegamos, pelas 10 ou 11 da manhã, já a aviação começara a bombardear o palácio. O clima era de pânico e correrias na rua. O barulho das bombas era assustador. Heliana, magrinha de origem, tinha um grande barrigão de mais de 7 meses de gravidez. Tive que dar chutes em alguns afoitos para que ela pudesse entrar no ônibus sem ser esmagada. Ficamos 3 dias na casa de João Lopes Salgado, até o novo governo permitir que as pessoas saíssem às ruas.

Em nossa casa de Maipú ficaram minha mãe, de visita, e o Paulo Teixeira Vinhosa, querido companheiro que vivia conosco. Quando voltamos à nossa casa, alguns amigos tinham ido lá pedir “asilo dentro do asilo”, Osmar Mendonça, anos mais tarde um dos líderes das greves do ABC, Maria Emília, sua companheira e Haroldo Abreu, anos mais tarde professor de História na Universidade Federal Fluminense, falecido em fevereiro de 2023. Já era um pequeno bando, que alguns vizinhos olhavam com alguma desconfiança. Destes, vários eram simpatizantes da oposição ao governo da UP. Apesar de sermos ostensivamente conhecidos como apoiantes da Unidade Popular, tínhamos boa relação com todos e não houve denúncias.

Umas semanas antes do golpe eu tinha me reunido, levado por Freddy Cárquez e seus amigos venezuelanos, com um membro do comitê central do PC Chileno. Ele reconheceu que demoraram a perceber que a situação exigia a preparação de resistência armada à inevitável tentativa de golpe militar apoiada pelas forças de direita e extrema-direita, aliados ao governo norte-americano. A reunião tinha como pauta a incorporação de militantes experientes em luta armada para ajudar a organizar e treinar grupos armados de militantes chilenos. Freddy Cárquez foi um dos comandantes da organização guerrilheira FALN, comandadas por Douglas Bravo.

Os venezuelanos tinham experiência de guerrilha rural e urbana e eu confiava cegamente em Freddy Cárquez, que muito me influenciou na autocrítica do que se convencionou chamar “luta armada” em países latino-americanos. Eu tinha experiência zero com armas e luta armada, mas reconhecia em Freddy Cárquez um comandante confiável. Heliana e a mulher de Freddy estavam em adiantado estágio de gravidez e a orientação era para se asilarem. O contato com o PC Chileno não foi para a frente, a resistência armada ao golpe foi quase nula, o exército não se dividiu e o golpe triunfou, matando e prendendo milhares em poucos dias.

Os venezuelanos acabaram por se asilar na própria embaixada, pois já haviam sido anistiados em seu país. Lá uniram-se ao MAS, Movimiento al Socialismo, um novo partido que surgiu para a luta institucional. Freddy Carquez tornou-se um médico e professor de prestígio acadêmico na Venezuela e nunca apoiou o regime chavista.

O período pós 11 de setembro e a “fuga” do Chile

Após o golpe, muitos dos que não tinham se asilado em embaixadas mudavam de casa para não serem denunciados por vizinhos. E procuravam os amigos para trocar informações, ver o que fazer. Mas sair na rua nestes dias era um exercício perigoso. O clima anti “guerrilheiros latino-americanos” era violento, com propaganda e ameaças do novo governo até por panfletagens que diziam “Denuncie seu vizinho estrangeiro”. Houve panfletos que especificavam brasileiros e cubanos.

Fui à casa do amigo Rafton Nascimento Leão, já falecido, que vivia então com amigos goianos num edifício no centro de Santiago. Ao chegar à porta do apartamento lá estava um furioso carabinero a bater na dita. Subi direto para os andares seguintes, trêmulo e fiquei à espera, sentado num degrau, esperando a desistência do “paco”. Quando saí, uns 10 minutos mais tarde, ainda vi um outro carabinero à porta do prédio. Felizmente, não me pediu documentos. Meu sotaque me denunciaria. Ufa! Não consegui contatar o Rafton, nem outros companheiros, estávamos por nossa conta.

Levei mamãe para a casa de um velho amigo da família, Antônio Baltar, asilado da velha guarda de 1964, alto funcionário da CEPAL, há vários anos a viver no Chile. Chegando lá, ele mandou-nos embora, por que já lá estavam outros brasileiros bem mais “queimados” que minha mãe. Seria perigoso para ela se este refúgio caísse. Voltamos para Maipú. Afinal, lá pelo dia 20, o governo abriu as fronteiras para os turistas saírem do Chile. Embarcamos mamãe de volta. Ela portou-se sempre com tranquilidade e acalmava constantemente os amigos mais nervosos que estavam em nossa casa.

Para diminuir o número de ocupantes na nossa casa, fomos eu e Heliana à casa de uns dinamarqueses, também em Maipú, professores no Centro Danés do INACAP, onde fizemos cursos profissionalizantes. O INACAP era o SENAI do Chile. Nós éramos amigos de alguns dos dinamarqueses que moravam também em Maipú. Pouco depois de lá chegarmos, eis que aparece o ex-sargento José Araújo de Nóbrega, companheiro de Carlos Lamarca na VPR, com um tiro no pé, levado por um enfermeiro chileno. Tinha escapado rocambolescamente de ser fuzilado, depois de preso no Estádio Nacional, e levado para fuzilamento na cordilheira com vários outros presos, uma prática habitual dos militares e carabineros carcereiros no Estádio Nacional.

Face a esta situação, coube-me ser auxiliar de enfermagem na pequena cirurgia para extrair restos de bala e fazer um curativo altamente doloroso, sem anestesia, na região atingida. Valeu-lhe a aguardente. Nóbrega mordia um pano e bufava entre os dentes: “Paco hijo de puta, paco hijo de puta…” (Paco é carabinero, a polícia militar chilena). Era a 2ª morte anunciada de Nóbrega, que já tinha sido dado por morto pela família no episódio do Vale da Ribeira em 1969, com direito a enterro de caixão vazio e tudo.

Mais uma vez, saímos desta casa para que eles tomassem conta do “caso Nóbrega”. Voltamos à nossa, que aliás tinha sido residência do nosso grande amigo Arne Mortensen, o “gringo loco” na alcunha dada pelos vizinhos. Arne e sua mulher Inger acabaram por ser presos pelos carabineros de Maipú, mas a embaixada tomou conta e eles foram expulsos do Chile. Sua militância de esquerda era pública em Maipú. Os dinamarqueses conseguiram meter Nóbrega e família numa embaixada escandinava. Suecos e dinamarqueses salvaram muita gente. Jean Marc von der Weid, um dos líderes estudantis cariocas de 68, com seu passaporte suíço, apesar de banido, também salvou muitos, correndo grandes riscos. Fica aqui a minha homenagem à sua coragem e cara de pau. Há pouco soube que José Serra também ajudou muita gente naqueles dias, com seu passaporte italiano. Mais uma vez a minha homenagem e a muitos heróis anônimos daquelas semanas sombrias.

A ideia de tentar “pular” para alguma embaixada, com uma grávida de sete meses, nos parecia muito arriscada. Acabamos por optar por tentar a saída legal do Chile, com seus riscos próprios. Era preciso pedir um visto de saída, emitido pela “Extrangería”, a polícia que geria os estrangeiros residentes no Chile e cuidava das fronteiras. Nós tínhamos autorização de residência como qualquer imigrante e eu trabalhava como mecânico ajustador na Vía Sur, uma empresa de transportes de passageiros entre Santiago e o sul do Chile.

Foi uma via crucis para obter os tais vistos de salida, mas o espírito do bisavô rabino da Heliana ajudou, segundo a lenda familiar, onde entram até sessões espíritas e mensagens do Além. Assim terá sido, pelo menos para o pai da Heliana, que acorreu a Santiago para nos acompanhar nestes momentos. O pai da Heliana era muito católico, apesar de filho de judeu e neto de rabino, acreditava um pouco em tudo nas coisas do além. De minha parte, “yo no creo en brujas, pero que las hay”. Até os ateus precisam de um anjo da guarda.

Depois do 11 de setembro de 1973, eu tive que ir na Vía Sur para dar baixa como empregado, uma exigência dos serviços de impostos para regularização fiscal. Assim exigia a Policía de Extrangería para nós podermos sair legalmente do Chile. Quando entrei, vários colega sussurraram: “Vai-te embora, maestro Mello, vais ser preso, isto aqui está a lei do cão”. O funcionário administrativo estava todo amedrontado de me dar de baixa, o clima estava mesmo de cortar a faca. O patrão tinha voltado e o “o bicho tava pegando”. Era quase surreal ter que cumprir estas burocracias naqueles dias de mortandade geral, com prisões a cada minuto, com aviões e helicópteros a bombardear fábricas ocupadas nos cordones industriales e poblaciones rojas.

Mas lá conseguimos cumprir os trâmites, com a boa vontade de alguns burocratas, seguramente de esquerda, e saímos legalmente do Chile. E para orgulho meu, enganando ousadamente a Policía de Extrangería, dentro de sua sede, na hora de pegar o visto de saída, como também o fizera dois anos antes, quando tramitei a minha autorização de residência.

Quando escrevi em 2013/2015 as “Cartas aos Amigos” e, a partir destas, um livro intitulado A derrota, sobre a nossa geração de esquerda ao longo de 50 anos, 1964 a 2014, não quis contar em detalhes o que se passou naquele edifício que muitos de nós, estrangeiros residentes no Chile, conhecíamos, o edifício central da Polícia em Santiago, onde estava instalada a Policía de Extrangería. Mas agora em que estamos rememorando as lembranças do 11 de setembro de 1973, quero contar aos leitores deste livro de memórias esta pequena aventura pessoal vivida na “boca do lobo”, nas vésperas de nossa saída via aérea de Santiago para Buenos Aires, o novo asilo a partir de 30 de setembro de 1973 até meados de 1977.

Poucas semanas depois de nossa chegada via terrestre a Santiago, fomos à Policia Central pedir a nossa legalização como residentes no Chile diretamente ao vice-chefe da dita Policia, o comunista Carlos Toro. Esta deferência foi possível graças ao prestígio e boas relações de um companheiro da VAR-Palmares, que já vivia em Santiago e conseguiu este contato de alto nível. Depois de um diálogo onde algumas mentiras ou omissões se juntaram à nossa estorinha de saída do Brasil, Carlos Toro chamou o chefe de Extrangería, um burocrata de carreira, que nos encaminhou aos trâmites normais.

Obrigatório foi fazer um depoimento formal porque, como não tínhamos passaporte, o visto de residência era dado num documento chileno reservado a estrangeiros sem passaporte original de seus países chamado “Título de Viaje”. E tínhamos que justificar num depoimento porque não tínhamos passaporte. Fizemos então um depoimento muito simples, em que eu disse que saí do Brasil por temor a uma eventual perseguição devido à prisão de um ex-colega de colégio; Heliana apenas me acompanhava e não éramos militantes de organizações clandestinas. Enfim um depoimento rosa tênue, bem esbatido, cuja inocência foi importante para a saída do Chile depois do golpe. Em poucos dias obtivemos o visto/autorização de residência e fomos fazer a nossa vida na terra da liberdade e do processo de transição ao socialismo. Que maravilha!

Esta história anterior foi necessária para contar o que se passou no dia 28 de setembro de 1973, quando fomos, eu, Heliana e o Sr.Heli, meu sogro, pedir o visto de salida, exigido normalmente a todos os estrangeiros legalmente residentes no Chile que quisessem sair definitivamente do país. Meu sogro tinha chegado uns dias antes, talvez a 25, a meu pedido, numa dramática chamada telefônica em que a filha não queria que ele viesse. Ele, um católico de direita, apoiante de Carlos Lacerda, ofereceu-se para ir a Santiago, para estar conosco, enfim, com a filha e o neto/a em gestação. Um homem de família. Sou muito grato até hoje por isto, um ato de coragem. Se eu fosse preso, já que era o candidato mais provável a isto, Heliana e nosso filho/a teriam algum apoio do pai, embora isto não contasse muito naquela selvajaria. Alguns pais que acudiram a apoiar seus filhos asilados também foram detidos, segundo se soube.

No Chile os estrangeiros em geral eram muitos, bem mais do que os muitos militantes latino-americanos ou simplesmente admiradores do processo de transição ao socialismo. O Chile sempre teve, pelo menos no século XX, um grande número de estrangeiros, emigrados em especial depois da Segunda Guerra Mundial. Eram quase um milhão numa população de 10,3 milhões em 1973.

O ambiente no saguão principal da sede da Policía era uma loucura. Gente a sair pelo ladrão, um frenesi. Tensão de cortar à faca. Depois de algumas tentativas conseguimos ser atendidos por um jovem funcionário, o qual reconheci do contato quase dois anos antes para tramitar a autorização de residência. Muito educado e sensibilizado pelo estado da Heliana e pela presença do pai. Quando estava quase para dar o desejado visto, ao ver os nossos títulos de viaje chilenos, onde estavam estampados a dita autorização, ele falou: “Se vocês têm este documento, então fizeram um depoimento aqui.” Eu gelei, mas tive que concordar. “Ah, então tenho de ver estes depoimentos.” Pensei, estamos… Ficamos disciplinadamente sentados na salinha.

Depois de uns bons quinze minutos ele voltou com os depoimentos e questionou: “Aqui diz que vocês tiveram problemas no Brasil e agora vão de volta?”. Ao que eu retruquei dizendo que, tal como estava no meu depoimento, tratou-se de uma situação com um amigo e que não temos qualquer problema para voltar. E que queremos ter o nosso filho ou filha (não sabíamos o sexo do bebê) junto à nossa família. Ali estava meu sogro para credibilizar este desejo. O funcionário estava com boa vontade, mas também tinha o medo do pequeno burocrata numa conjuntura de alta tensão. Então ele disse: “ Ok, muito bem mas tenho que ter autorização de meu chefe”, o Jefe de Extrangería. O qual estava a mil no saguão central, a dar ordens e contra-ordens.

Nitidamente já tinha virado casaca e servia fielmente ao novo poder. Os poderes mudam, mas a polícia fica. E o jovem funcionário toma então uma atitude surpreendente. Vira-se para mim, entrega os dois depoimentos, ou talvez fosse só um assinado por mim e Heliana, não me lembro, e diz: “Tome, vá lá falar com ele, já que o conheceu há dois anos. Eu e sua família aguardamos aqui”. Eu saio da salinha, ainda espantado com a aparente confiança dele em mim. Vou até o saguão e vejo o tal Jefe, creio que tinha o título de Prefecto. Deixo passar um tempo, fico a refletir e tomo uma decisão de alto risco. Volto à salinha e digo sem vacilar ao jovem funcionário: “Ele disse que tudo bem, que você pode dar o visto”. Ao que ele, quase imediatamente, faz os carimbos necessários, assina e deseja boa viagem e bom parto. Agradecemos e saímos do edifício.

Eu sempre aguentei bem situações de alta tensão e cara de pau nunca me faltou. Mas sempre me espantou este momento de ousadia, onde o risco de uma prisão violenta, pelo menos para mim, foi palpável. Eu senti no momento uma certa cumplicidade do funcionário, do contrário como ele teria me confiado um documento interno, sem falar ele com o chefe? Eu saí da salinha com esta impressão. E tive quase a certeza que um pedido ao tal Prefecto teria uma resposta negativa e eventuais funestas consequências. Enfim, blefei e nos demos bem. O pai da Heliana mal conseguia respirar e aspirava sua bombinha de asmático.

Dali fomos direto à Lufthansa, onde tínhamos reservado passagens para o Rio via Buenos Aires, no dia 30 de setembro. Mas para emitir as ditas, tínhamos que ter os vistos de salida. O ambiente na pequena agência da Lufthansa era também quase histérico, tal a tensão dos clientes. De posse das preciosas passagens, fomos para o hotel do sogro, onde ficamos até o dia 30.

No dia seguinte, 29, uma vizinha de confiança para a qual dissemos o telefone do hotel, ligou-nos e disse que os Carabineros estiveram na nossa casa e indagaram a nossos vizinhos sobre nós. Foi o vizinho do lado esquerdo, motorista da petrolífera COPEC e dono de um táxi, que nos denunciou. Estava trabalhando voluntariamente para a polícia, segundo a nossa vizinha de confiança, a quem chamávamos a Radical, pois era eleitora do Partido Radical, o mais centrista da coligação Unidad Popular. Algumas horas depois ela volta a ligar e disse que desta vez era o exército que tinha ido a nossa casa, que estava praticamente vazia. Mas que nos tranquilizássemos, pois, várias vizinhas, além dela, nos defenderam ante as autoridades e disseram que já tínhamos ido embora do Chile. Isto já era noite do dia 29, véspera da nossa viagem.

No dia 27 tínhamos distribuído vários eletrodomésticos e móveis entre os vizinhos. Até hoje dói-me não ter dado a geladeira a Félix Leiva, o colega do INACAP que tinha conseguido a nossa primeira casa para alugarmos, um amigo fiel. Vendi a geladeira para algum vizinho por quase nada. Paguei o último aluguel com uns 5 dólares. Já tínhamos há vários dias queimado dezenas de livros na lareira da nossa casa. Milhares de pessoas fizeram o mesmo nestas semanas pós 11/9. Que tristeza!

Nossos “hóspedes” abandonaram o precário refúgio oferecido pela nossa casa antes ou junto conosco no dia 27. Três deles conseguiram sair legalmente com vistos de salida. Um asilou-se na embaixada do Panamá. Todos sobreviveram a estes dias aziagos.

A noite do dia 29, no hotel no centro de Santiago, foi difícil, pouco dormida, mas lá conseguimos chegar à manhã do dia 30. A viagem estava marcada para o meio da tarde. O pai da Heliana quis ir à missa de manhã e na hora da oferenda a senhora que passou o saco de ofertas junto aos poucos fiéis ficou espantada com o valor das notas que meu sogro depositou. Era bom agradar ao santo… Saímos para o aeroporto várias horas antes do voo. Para chegar era preciso passar por vários checkpoints, sacos de areia, soldados com metralhadoras, enfim, um cenário de guerra. Dentro do aeroporto, dezenas de soldados fortemente armados. Fizemos os trâmites, pegamos os cartões de embarque e ficamos, junto com as centenas de passageiros, a aguardar, temerosos e desesperados para seguir viagem.

O tal Prefecto de Extrangería lá estava e eu fugia dele como o diabo da cruz. Por fim embarcamos e assim que o avião levantou voo, o suspiro de alívio foi coletivo. Sentia-se no ar. Maria, nossa filha ainda no útero da mãe, dava pontapés sem parar, reproduzindo a tensão da mãe. Quando chegamos a Buenos Aires, escapulimos para a liberdade. O trecho Buenos AiresRio ficou perdido para nós dois. Uma nova etapa se abria. O sonho da transição pacífica ao socialismo foi derrotado a ferro e fogo. Na Argentina, íamos conhecer e viver o capitalismo real como adultos pela primeira vez. Nos anos de militância no Brasil de 68 a 71, vivíamos uma realidade paralela.

Cabe agora lembrar resumidamente o que foram estes dois anos chilenos para nós, tempos de revolução e intensa felicidade.

Dois anos no Chile de Allende, de 21 de setembro de 1971 a 10 de setembro de 1973

O hino chileno, de 1819, tem o seguinte refrão: “Dulce Patria, recibe los votos | con que Chile en tus aras juró. | Que la tumba será de los libres, | o el asilo contra la opresión.”

Milhares de brasileiros e outros latino-americanos fugiram de seus países, perseguidos, ou simplesmente quiseram viver a experiência inédita aberta pela vitória da Unidade Popular, frente político-eleitoral de seis partidos, vitoriosa nas eleições de 1970.

Nós saímos do Brasil literalmente num rabo de foguete. Em finais de julho, se não me engano, as forças repressivas editaram uma nova fornada de dezenas de cartazes com “terroristas procurados”, talvez uns cem ou pouco menos. Foram espalhados em todo o país, não só em lugares públicos, como em supermercados, postos de gasolina, etc. Vários dos “procurados” já tinham sido mortos em diferentes circunstâncias, outros já estavam fora do país e para aqueles que ainda estavam no Brasil, a presença nos cartazes era quase uma sentença oficiosa de morte. Apesar da minha juventude, 20 anos cumpridos em janeiro de 1971, lá estava a minha cara chapada nos cartazes. A foto era a da minha carteira de identidade, tirada dois anos antes. Na época nem barba tinha.

Em fins de 70 e início de 1971 eu e vários companheiros já estávamos convencidos da derrota política e humana da assim chamada “luta ou resistência armada”. Éramos fortemente críticos das “organizações armadas” que insistiam nas ações violentas, ainda que militássemos em uma delas, a VAR-Palmares. A alternativa que preconizávamos era diluirmo-nos na sociedade, ir para as fábricas e favelas fazer trabalho de formiguinha no seio do povão. Infelizmente a dinâmica de quedas e clandestinidade dificultava imensamente um trabalho político sistemático nas camadas populares. Eu estava ligado desde início de 1969 a este tipo de trabalho no chamado “setor operário” e vivi um ano e meio em duas favelas do Rio.

Face à ofensiva repressiva marcada pela edição dos cartazes e a minha presença nos mesmos, decidi sair do país. Nosso pequeno grupo dissidente já tinha abandonado a VAR, dominada depois das quedas de fevereiro por seu setor mais “militarista”. Eu não estava disposto a correr o altíssimo risco de prisão, tortura e possivelmente morte, que infelizmente aconteceu a outros companheiros. 1971 foi um ano funesto, ano do assassinato de Carlos Alberto Soares de Freitas, o Breno da VAR. Em setembro Lamarca e Zequinha são assassinados no sertão da Bahia. Dezenas são mortos este ano, centenas são presos e torturados. A derrota da “luta armada” era evidente, mas muitos militantes, dentro e fora do Brasil, ainda não queriam acreditar e viviam num mundo irreal.

Com muita sorte e alguma orientação de um companheiro mais experiente, consegui cruzar sozinho e com êxito a fronteira em Santiago do Livramento no dia 15 de setembro. Só pude viajar no dia 16 para Montevidéu, pois tive que pedir na polícia uruguaia um visto de entrada. Passei uma noite de cão em Rivera, esperando o pior. Três dias antes, para grande azar, eu e Heliana estávamos num ônibus-leito da Penha, quase chegando a Porto Alegre. Na altura de Canoas o ônibus embateu de frente num caminhão-reboque que atravessou a pista para rumar na direção oposta, sem calcular a velocidade do nosso ônibus. Nós estávamos na primeira fila, separados dos dois motoristas por um grande vidro que limitava o espaço daqueles.

Resultado: Heliana foi de encontro a esta sólida separação feriu-se com alguma gravidade e por muita sorte não cortou a carótida. Teve um corte no pescoço que permitia ver o músculo e o nariz esguichava sangue. Eu pressionei um travesseiro no pescoço e em poucos minutos estávamos sentados num fusquinha da polícia em direção a um hospital em Canoas. Heliana ficou três dias no hospital, apoiada por uma parente minha que foi excepcional em matéria de solidariedade. Somos imensamente gratos a ela, que não só cuidou de mim e de Heliana, como conseguiu autorização do juizado de menores para a viagem de Heliana de Porto Alegre a Montevideo.

Ela tinha também 20 anos e, nem sabíamos, precisava de autorização para comprar a passagem. Minha parente foi inexcedível. Família é família! No dia 17 ou 18, não tenho certeza, Heliana chega a Montevideo, com a cara “feita num oito”, pontos a granel, toda a cara inchada, o pescoço com um grande curativo a proteger os pontos, enfim, terrível. Em Montevideo procurei o Coronel Dagoberto, decano dos asilados de 1964, amigo da família de Solange Bastos, nossa amiga de toda uma vida. Ele aconselhou-nos a viajar sem demora para Santiago, pois havia muitos infiltrados das forças repressivas brasileiras na cidade. O Uruguai não era um território seguro para os subversivos brasileiros, embora a conjuntura político-eleitoral daquelas semanas mostrava a força da democracia.

Infelizmente isto durou pouco e tempos sombrios passaram a dominar o Uruguai, já em 1972, com o fantoche Bordaberry e o governo de facto das Forças Armadas. Creio que foi no dia 19 que partimos para Córdoba e daí para Mendoza, onde dormimos. Chegamos a Santiago no dia 20 ou 21, à tarde. Tom estava nos esperando no terminal dos micro-ônibus que vinha, uma vez por dia de Mendoza. Ia lá já há alguns dias. Soube pela mãe, que visitei dias antes de sair do Brasil, que eu estava de partida. Fomos para sua casa e da nossa amiga Flávia, também de toda uma vida. Enfim, conseguimos, nove dias depois de termos saído do Rio de Janeiro.

Se a Montevidéu de setembro de 1971 me pareceu um outro mundo, um mundo de liberdade, o Chile da Unidade Popular era o planeta Marte. Refugiados de quase todos os países latino americanos, estudantes e militantes de esquerda de todo o mundo, éramos dezenas de milhares de estrangeiros admiradores daquele processo original de transição pacífica ao socialismo, como rezava com todas as letras e medidas bem concretas o Programa da Unidade Popular de Salvador Allende e seus 6 partidos originais, de esquerda e centro-esquerda.

Ficamos maravilhados imediatamente. Pouco depois de chegarmos, fomos estudar e morar em Maipú, uma comuna popular de Santiago, bastante modesta à época. Lá, fizemos cursos no INACAP, como já falei. Morávamos numa casinha modestíssima em uma población dos empregados de uma fábrica de cimento, conseguida por um colega de INACAP, Félix Leiva, que muito nos ajudou. Um ano depois mudamo-nos para outra casa, melhor, na Villa COPEC, a cooperativa habitacional dos motoristas da empresa privada de petróleo, também em Maipú

Nossos vizinhos, a maioria motoristas dos caminhões de combustível, ganhavam bem, e se julgavam de classe média, na verdade bem modesta. Muitos deles eram contra Salvador Allende, para não se confundirem com os trabalhadores comuns, por “se darem ares” em relação aos proletários de esquerda e terem como modelo a classe média de Santiago. Eram na verdade uma elite proletária, com vergonha dos demais trabalhadores de Maipú. Mas eram amorosos, os de direita e os de esquerda. Quando fomos ao Chile, eu, Heliana e Flávia em 2017, fomos visitar nossos bairros, Villa Frei em Macul o de Flávia, Maipú o nosso. Conseguimos localizar Félix Leiva, que vivia na mesma modesta población. Estava envelhecido, talvez um pouco pré-demencial, mas reconheceunos e ficou contente. Foi emocionante. A población tinha melhorado um pouquinho e o metrô chegava a Maipú, um luxo. O centrinho bem mais moderno. Na Villa Copec já não vivia os antigos vizinhos, que pena. Vida que segue.

No Chile de Salvador Allende ninguém era apolítico. Todo mundo torcia por um clube de futebol e simpatizava ou militava num partido político. Era o mais politizado dos países latino-americanos, à época. E eram alegres, os chilenos, e mais alegres ainda com o processo de transformação e empoderamento dos mais humildes, palpável para quem quisesse ver. Tudo era motivo para comemorar: o fim do curso, a interrupção para o Natal, o retomar do curso e lá íamos beber vino con durazno ou frutilla, baratíssimo, cantar e contar histórias e chistes.

“Tempo bom, não volta mais. Saudade… de outros tempos iguais!”.

Nós, ao contrário de muitos brasileiros e outros exilados, encastelados nas respectivas colônias ou em grupos políticos, mergulhamos de cabeça na realidade chilena, uma verdadeira universidade de política, um processo revolucionário ao vivo e a cores como nem de longe imaginávamos no Brasil, em nossos mundinhos defasados da realidade. Conversamos, reunimos, assistimos palestras, debatíamos com imensa gente, de várias nacionalidades, aprendemos realmente muito. Em destaque, o venezuelano Freddy Cárquez, de quem já falei e que muito nos influenciou sobre a importância das lutas democráticas.

Freddy nos fez ler e discutir As duas táticas da social democracia russa, de Lênin. Aprendemos muito, porque tínhamos todos os sentidos abertos, ávidos por aquela realidade enriquecedora. As manifestações, a efervescência política quotidiana, a imprensa para todos os gostos, os livros quase de graça da Editorial Quimantú, uma extraordinária experiência editorial do governo de Salvador Allende que editava todos os grandes clássicos a preço de banana, cultura para o povo. A paixão com que aquela gente discutia política era extraordinária.

No estádio Nacional, vimos e ouvimos por seis horas seguidas Fidel Castro dar aulas em catadupa de história, política, filosofia, cultura geral e outros assuntos. Só não falou de futebol! Que orador! Fidel ficou quase 50 dias no Chile em visita oficial. A mais longa visita oficial de um chefe de Estado a outro país. Falou diretamente a milhões de chilenos, de Iquique a Ushuaia. Um líder que acreditava profundamente na sua capacidade de convencer e mobilizar pessoas. Que tempo bom, não volta mais!

Fizemos cursos no INACAP por aproximadamente um ano. Cheguei a ser presidente del Centro de Alumnos do Centro Chileno-Danés de Maipú. Recebíamos uma beca modestíssima e vivíamos espartanamente. Éramos contra trocar dólares no mercado negro, com cotações estratosféricas, e só o fazíamos esporadicamente.

Depois deste ano consegui através de um colega do INACAP o trabalho na Vía Sur. Fiz prova prática para mecânico ajustador e passei. Fiquei orgulhoso com a minha habilidade com a lima. A empresa, originalmente privada, estava intervenida pelo Ministério da Economia, por exigência dos trabalhadores. Era meio caminho para a estatização. Minha experiência profissional en la maestranza (onde se recuperavam ou se faziam peças de reposição para os ônibus) foi ótima. O chefe gostava de mim e me ensinava com gosto. Eu era o “maestro Mello” e conquistei meu espaço. Já a experiência político-sindical numa empresa administrada em co-gestão com os sindicatos internos foi conturbada.

No Chile os sindicatos eram por empresa e havia dois sindicatos, normalmente, o de obreros e o de empleados. No caso da Via Sur (e em outros, seguramente) o sindicato dos empleados era menosprezado pelos dirigentes obreros, os verdadeiros revolucionários, em geral comunistas. As assembleias, greves, atrasos dos serviços, situações de tensão e de má gestão da empresa sucediam-se. Tal como nas companhias de aviação, os nossos pilotos, no caso os motoristas dos ônibus, se consideravam mais importantes que todos. A verdade é que o tal controle operário da produção, a co-direção de uma empresa entre administradores e trabalhadores, não era nada fácil.

Grupismos, “saltos altos”, pendengas individuais, o socialismo na prática não é fácil. Chocava-me o clima de intolerância e sectarismo no seio dos trabalhadores de uma mesma empresa. Procurei, até por não ser chileno, conversar com todos e não entrar em conflito com qualquer parte. Uma vez, os obreros em greve de ocupação da garagem furaram os pneus e riscaram o velho carro do meu chefe, que, além de empleado e chefe da maestranza, não era de esquerda, era tachado de momio. Uma maldade, coitado, ele chorava, pelo carro velho que tanto lhe custou ter.

Os dois anos de Chile foram maravilhosos, dos mais diferentes pontos de vista, os melhores da nossa vida. Lá “encomendamos” Maria e, portanto, a família começou a crescer no Chile. Para nossa sorte, com o golpe, ela só foi nascer na Argentina, a escassas duas semanas de chegarmos em Buenos Aires, evitando muitos problemas legais e quem sabe outros piores. Vivemos a vida do povo chileno, alegre como poucos, pelo menos naqueles tempos. Conhecemos imensa gente, de várias nacionalidades.

Alguns amigos, os dinamarqueses de Maipú, los gringos locos, como alguns vizinhos os chamavam, perduraram por muitos anos. Festas e peñas, muita alegria. No ano novo de 72 para 73 fizemos um réveillon carnavalescoem nossa casa em que um disco da Banda do Canecão tocou a noite inteira, repetidamente. A vizinhança se achegou e a alegria era contagiante. Por nós, ficaríamos naquele Chile enquanto a Unidade Popular estivesse no poder. Que tempo bom, que não volta mais!

Mas tudo isto era bom demais para perdurar. Alguém teve que destruir aquela alegria. Anos e anos sonhei em como seria bom estourar os miolos do General Pinochet. Fazia mil fantasias disto, com riqueza de detalhes desta “ação” imaginária. Agora ele está morto e desmoralizado como reles ladrão corrupto, entre outros tantos crimes. Nem se sabe onde está enterrado. Porque senão, sua cova teria um cheiro insuportável a mijo, renovado diariamente.

As organizações armadas e “a perspectiva da volta”

No livro Gracias a la Vida deCid Benjamim há um capítulo denominado “O exílio começa de verdade”. Para ele, “começou de verdade”na segunda estadia em Cuba e pouco depois na Suécia, dois anos e meio depois dele chegar à Argélia na troca com o embaixador alemão, em junho de 1970. Até então, ainda não estava mentalmente exilado. De fato, muitos militantes brasileiros, trocados por embaixadores ou que escaparam à ditadura, permaneceram no Chile ou em Cuba num estado mental e numa prática social parcial ou totalmente alheia ao país real onde estavam.

A perspectiva da volta para retomar a luta armada justificava esta situação de alienação, de certo ponto de vista, em relação ao país de acolhimento. Estatisticamente, cabe notar, só uma pequena minoria, entre estas centenas de militantes das várias organizações da luta armada, voltou efetivamente, naqueles anos de intensa repressão no Brasil. Este estado de espírito centrado “na luta no Brasil”, nos impressionou muito, negativamente, a mim e à Heliana, quando chegamos no Chile. Percebíamos o “secretismo” em que viviam e cultivavam, em certos casos com alguma sobranceria, algumas pessoas que conhecíamos. Sabíamos que havia militantes em clandestinidade total no Chile, só uns poucos companheiros sabiam que estavam lá.

Este clima algo esquizofrênico era alimentado por acusações, cobranças ou mesmo julgamentos formais sobre comportamentos na prisão, pela crença de muitos em que estavam ainda profundamente envolvidos na “luta armada em curso no Brasil”. Era, de um certo ponto de vista, a continuação, num novo entorno, da situação de total isolamento popular que viviam os grupos da esquerda armada no Brasil. Com a agravante de que muitos destes militantes recusavam-se a viver minimamente a fantástica realidade chilena e menosprezavam os “desbundados” que abandonaram a “perspectiva de volta”. Há até uma anedota sobre esta sacrossanta perspectiva. Dizem que alguém criticou com ironia um eminente ex-líder estudantil e ex-banido, do qual reservo a identidade, pelo seu péssimo espanhol, depois de já ter passado por Cuba e Chile. Ao que ele terá retorquido: “Mas, companheiro, é que eu nunca perdi a perspectiva de volta imediata ao Brasil!”. Se é verdade, não sei, mas confio em quem me contou esta estoriazinha.

No Chile, o grupo eventualmente mais dedicado à “perspectiva da volta” era a VPR. Infelizmente era também o mais infiltrado pela repressão brasileira. Não por acaso, o cabo Anselmo, membro da direção da VPR e já denunciado em 1971 como infiltrado ou “cachorro” por Diógenes Arruda Câmara, veterano comunista dirigente do PC do B, e por outros militantes, esteve no Chile, depois de vários anos em Cuba, quando articulou a volta de muitos militantes, trucidados depois em Paulista, perto do Recife, em 8 de janeiro de 1973. Onofre Pinto e outros dirigentes teriam posto a mão no fogo por ele e só depois do massacre em Recife é que foi assumida a ação nefasta de Anselmo. Uma história trágica, mas que os ex-dirigentes ainda vivos deveriam esclarecer, quando menos para dar uma satisfação a parentes e amigos dos militantes assassinados.

Alguns meses depois, alguns quadros da VPR tinham se deslocado do Chile para a a Argentina, temendo a possibilidade do golpe que veio realmente a acontecer no Chile. Já no Brasil, em julho de 1974, perto da fronteira com a Argentina, vários militantes são emboscados e mortos, na sequência da ação de infiltrados das forças repressivas na organização. Onofre é considerado desaparecido desde então. Vários militantes de outras organizações, em especial da ALN, vindos de Cuba, também passaram pelo Chile , antes de se internar no Brasil. Muitos foram assassinados em poucos se manas ou meses depois de já lá estarem. Entre os quais, nossa colega do Colégio de Aplicação da UFRJ, Sonia Maria de Moraes Angel Jones, em 30/11/73.

A realidade chilena era tão atraente, o povo tão simpático, o processo revolucionário em curso tão real, que nos chocava essa “militância da perspectiva de volta”, sem abertura para “beberem” daquela realidade tão rica em aprendizagens para militantes que nunca tinham vivido momentos verdadeiramente revolucionários. O golpe colheu a todos por igual e grande parte dos brasileiros se asilou nas embaixadas. Acabaram dispersos pelo mundo, nas mais diversas situações. Alguns dos que estavam no Chile voltaram clandestinamente para o Brasil, antes ou depois do golpe. E dos que voltaram, muitos caíram e foram mortos, devido a infiltrações e traições.

Após 1973, abriu-se uma nova etapa de exílio, mais duro, que “começava” para muitos, como Cid e sua família. O Chile tinha sido uma espécie de intervalo, como se passa em La Trégua, o conto magistral de Mario Benedetti.

Mi Buenos Aires querido

Eu, Heliana e vários outros amigos conseguimos “saltar” legalmente para a Argentina. Às centenas de brasileiros que se asilaram na Embaixada da Argentina não lhes foi permitido ficar naquele país, como desejavam. Foram sendo despachados pouco a pouco para países europeus, com poucas exceções como Flávia, por ser argentina de nascimento e Tom, marido. Outros companheiros também conseguiram se radicar em Buenos Aires e cultivamos um pequeno grupo. Para nós a trégua tinha também acabado. Na Argentina, conheci pela primeira o que é viver como modesto técnico num país capitalista. Até então, na militância no Brasil e no sonho desfeito da revolução pacífica chilena, tínhamos vivido à margem do tal do capitalismo, apesar de termos trabalhado em empresas, desde os 18 anos de idade.

Na primeira semana gastamos uma poupança em dólares acumulada em dois anos de Chile, uns 800, para nós uma pequena fortuna. Mas havia muita solidariedade e simpatia, naqueles meses, para quem veio fugido do terror pinochetista. E a Argentina vivia uma “primavera democrática”, infelizmente de pouca dura. Aos 15 dias de lá chegarmos, Maria nasce, prematura de oito meses, já ansiosa para vir ao mundo. Foi a descompressão da tensão do mês de setembro no Chile.

Em poucos dias em Buenos Aires, com a ajuda de meus pais, consegui um emprego que acabou por definir a minha vida profissional de mais de 40 anos. Já no primeiro dia de trabalho tive uma mostra da solidariedade dos argentinos.

Um colega de trabalho apresentou-se e perguntou pelo golpe no Chile. Informou que era membro do Partido Comunista da Argentina e que contasse com ele. Eu, imediatamente, pedi-lhe ajuda para me orientar e ensinar o trabalho, pois no Chile era um simples mecânico ajustador e lá teria que ser um inspetor da qualidade, conhecer diversos materiais e equipamentos, saber de normas técnicas e coisa e tal. Este recém-colega, que veio a ser um grande amigo, e que era um verdadeiro artista de teatro, apressou-se a dizer: “Carlitos, no te preocupés. Estás comigo, estás con Dios!”. Durante os meus anos na Argentina, nós dois fazíamos uma dupla cômica para entreter nossos colegas. Entrávamos no escritório exclamando, com poses caricaturais, o seguinte bordão: “Pereira y Chacón, calidad en inspección!”. Cheguei a fazer parte da comissão de trabalhadores do IRAM, a ABNT da Argentina (ou IPQ em Portugal).

No dia do golpe militar que derrubou Isabelita, em março de 1976, tivemos o bom senso de suspender uma greve por salários em atraso. Vivia-se emoções fortes em Buenos Aires, naqueles tempos e a repressão era assustadora. A Argentina significou para mim um grande salto profissional. E Portugal, mais tarde, um novo patamar. Com outra ajuda, de um amigo paterno, conseguimos alugar um modesto apartamento, porém num belo bairro, Palermo, em frente ao Jardim Botânico, na famosa Av. Santa Fé. Como no Chile, uma vez montada a nossa vida, alguns amigos foram viver conosco, temporariamente. Sempre fomos agregadores.

A nossa casa virou um point. As visitas do Brasil, agora mais perto, eram constantes. Amigos e companheiros de outras épocas, em várias ocasiões, familiares vários. Buenos Aires era relativamente barata para brasileiros e continua sendo uma cidade espetacular. Um dia feliz foi quando Osmar encontrou em plena Calle Florida, por acaso, Sérgio Campos. Foi uma festa. O point cotidiano era a fotocopiadora do Gaiola e do Leo, primo de Rita, a companheira argentina do Zé Gradel. Osmar lá trabalhava no duro e “herdou” por uns tempos o negócio quando Gaiola foi para as Oropas. O barzinho em frente da Copy sempre tinhaoutros “escapados” do Chile e novos amigos argentinos e brasileiros, era uma alegria.

A Argentina foi uma experiência de vida intensa, mas muito diferente da chilena. Buenos Aires, uma cidade muito forte. O clima político, muito radicalizado. Peronistas contra peronistas, por vezes aos tiros, militares em crescente intervenção “anti-terrorista”, esquadrões da morte, manifestações, enfim, a política na Argentina exigia “barba rija”, numa expressão algo machista. Depois do golpe militar de março de 1976 o clima foi-se tornando irrespirável. Era o terror aberto.

No início de 1977 decidimos voltar para o Brasil, antes da Anistia, num movimento que incluiu vários asilados sem condenações na Justiça Militar. Eu tinha sido julgado e absolvido num processo na Aeronáutica em 1973. Mas minha “ficha” era bem volumosa, como pude comprovar literalmente no DOI-CODI. Fomos informados que eu seria interrogado por 24 horas, logo à chegada, no DOPS. Foi o que se comprometeram com um advogado amigo e familiares. Eu tinha um certo esquema de proteção à chegada. O DOPS não cumpriu com a palavra. Fui sequestrado à beira da escada do avião, que taxiou para um local distante, no Galeão.

A Polícia Federal meteu-me num veículo e entregou-me, já na Av. Brasil, a militares que me esperavam num camburão verde-oliva, inconfundível. Tecnicamente, entrei clandestinamente no país, pois não passei pelo controlo de fronteira. Daí, fui para o DOI-CODI, rua Barão de Mesquita, 425, já de capuz. Isto foi numa quinta à noite. Nas primeiras horas do domingo fui levado ao velho DOPS da Rua da Relação, para que transcrevessem o depoimento que dei no DOI-CODI em papel oficial do DOPS. O jovem delegado tratou-me com simpatia e deixou-me dormir umas duas horas, o que eu já não fazia há muito tempo. Ao meio dia fui entregue ao meu pai.

A família estava esperando num grande almoço. Saí com a certeza de que fui fiel à magra estorinha que tinha montado e treinado em simulações de interrogatório com o amigo Alcir Henriques da Costa e outros companheiros em Buenos Aires. Como se diz no Nordeste, quem fala muito dá bom-dia a cavalo. Já o Generalíssimo Francisco Franco dizia que o homem é dono de seu silêncio e escravo de suas palavras. Mas tudo isso já é uma outra história.

*Carlos Henrique Vianna é engenheiro. Foi diretor da Casa do Brasil em Lisboa. É autor, entre outros livros, de Uma questão de justiça.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA