Por JOSÉ RAIMUNDO TRINDADE*

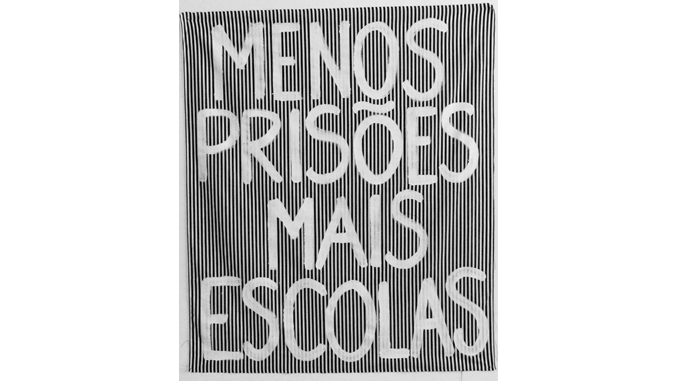

A ditadura aprofundou a dependência brasileira, prendeu a sociedade num círculo de ferro de pobreza e subserviência, sendo o centro disso o controle da terra e a aniquilação da Amazônia e dos povos originários

A Ditadura Militar de 1964 teve não poucas faces, a maioria delas grotescas e condizentes com um tipo de modernização conservadora que consolida uma sociedade dependente, cujas características principais é a extremada desigualdade social, a violência policial e a subordinação ao sistema imperialista hegemônico. Um dos aspectos mais importantes e necessários de debate refere-se a uma triangulação de pontos chaves, especialmente ao espaço ocupado pela Amazônia enquanto forma relacional chave para o desenvolvimento da agropecuária brasileira enquanto ação central da ditadura.

A expansão do agronegócio brasileiro se intensificou a partir de sua inserção na dinâmica global de produção de commodities em larga escala, ocorrida principalmente a partir das últimas décadas do século passado, assim como pelo acelerado processo de reprimarização da economia brasileira. Com efeito, observa-se um processo de expansão da acumulação de capital centrado na produção agrária em grande escala, disseminada em todo território nacional, mas com relevante foco na região Amazônica.

O tratamento da atual fase da produção agrária brasileira não pode, porém, descurar da evolução histórica e muito especialmente de como a Ditadura Militar consolidou um modelo econômico cuja exploração agrária com base no latifúndio e na produção em larga escala de commodities para exportação se assentaram no seu projeto de poder e dependência econômica.

O núcleo deste artigo remonta a tese desenvolvida pelo professor Octavio Ianni que em amplas e originais obras,[i] observa que a Amazônia teve ampla serventia “à economia política da ditadura”, destacando-se em dois pontos: primeiramente, “é transformada numa região de grandes negócios”, funcionando como “fronteira de acumulação capitalista” e base espacial para produção primário-exportadora; segundo, funciona enquanto espaço para uma contrarreforma agrária, evitando “qualquer mudança na estrutura fundiária” em outras partes do país através da “absorção ‘produtiva’ de amplos contingentes do exército de trabalhadores de reserva, provenientes do Nordeste, Sul e outras partes do país”.

A relação entre o poder ditatorial instalado em março de 1964 e os setores latifundiários brasileiros é profundamente reconhecido, sendo parte do bloco histórico que conformou o regime instalado, ao lado da burguesia financeira, da burguesia industrial monopolista nacional e internacional e das institucionalidades militares e jurídicas. Como ponderou Octavio Ianni “a burguesia agrária, composta de latifundiários e empresários, nacionais e estrangeiros, representa um elemento importante desse bloco de poder”. A evolução posterior da economia e da sociedade brasileira parecem nos levar a considerar a perspectiva de reforço da importância deste elo no projeto ditatorial. Assim, se houve um segmento da burguesia brasileira que mais ganhou com a ditadura os campeões são o agronegócio e o setor financeiro.

A escravidão e o latifúndio foram as formas históricas principais de desenvolvimento das relações de classe estabelecidas no Brasil. A Lei de Terras de 1850 e mais de um século depois, o Estatuto da Terra de 1964, apresentam quatro elementos comuns e fundamentais para entender o Brasil periférico e dependente: (i) a renda fundiária organiza as relações econômicas; (ii) a superexploração do trabalho (escravagista e assalariada) definem as relações sociais; (iii) a cultura política baseada em relações oligárquicas; (iv) o Estado oligárquico.[ii]

A renda fundiária se estabelece enquanto fator chave para expansão da acumulação capitalista, isso por razões que vamos resumir: (a) a chamada renda absoluta, decorrente da própria propriedade privada da terra, sendo que a apropriação sobre pedaços crescentes de terras possibilita ganhos extraordinários; (b) a depender das características das terras e do acesso a certas propriedades como minerais, energia ou controle sobre acesso de mercados possibilita uma “renda de monopólio”, por exemplo, as mineradoras e as hidrelétricas têm acesso a essa benignidade social e natural;

(c) na medida em que as terras apresentam capacidade produtivas diferenciadas, por exemplo, um lote de terra mais fértil em relação a outro, temos renda diferencial. Assim, o controle social sobre a terra é algo que será muito vantajoso e, como resultado, a burguesia imporá sua relação prioritária com os fundiários, aqueles que controlam grandes áreas, ou será ela própria uma burguesia latifundiária, como é o caso brasileiro.

A Amazônia se constitui em enorme espaço a se obter as diferentes rendas da terra, constituindo-se tanto fronteira de expansão da acumulação na produção agrícola, mineral, energética e extrativa em geral, quanto se relaciona ao controle sobre a produção de rendas extraordinárias a serem obtidas pelos fundiários ou empresários latifundiários.

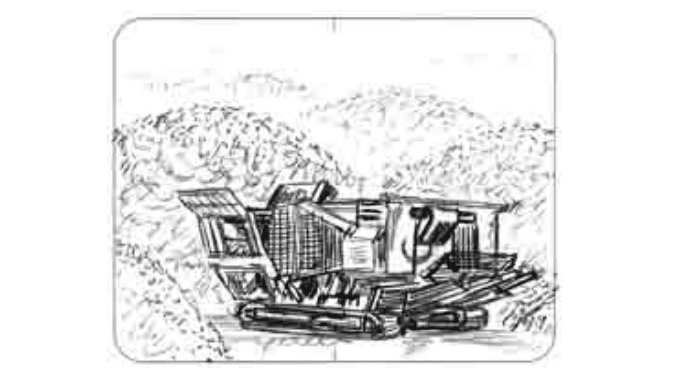

A ditadura militar foi o grande favorecedor dessa exploração extensiva de terras na Amazônia. Octavio Ianni exemplifica com dois casos exemplares desse processo de entrega da Amazônia ao grande capital fundiário: o caso da Companhia Jari e o da Companhia Vale do Rio Cristalino. A primeira pertencia ao magnata estadunidense Daniel Ludwig e a segunda a transnacional alemã Wolkswagen.

A área de terra doada pelos generais e por seus empresários foi gigantesca. No caso do estúpido e bárbaro estadunidense Ludwig, o mister Roberto Campos, avô do atual senhor do Banco Central, o convocou desde suas torres de marfim a ocupar, explorar, matar e desmatar infinitamente a floresta e os povos ali vivendo e cantando. Ainda na calhorda ditadura o Congresso Nacional brasileiro fez uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) em 1966, tratava-se de averiguar o quanto as “terras brasilis” estavam sendo vendidas aos grupos e interesses internacionais.[iii]

Os dados que Octavio Ianni, ainda sob a ditadura, divulgou são o retrato mais nítido de como a ditadura militar tinha projeto de completa entrega do Brasil aos interesses estadunidenses, algo que as novas gerações devem sim, viu Lula, conhecer: no caso do canhestro gringo foram três bilhões de metros quadrados vendidos ou cedidos pela ditadura, no caso da Wolksvagen próximo a 1,4 bilhões de metros quadrados, algo próximo a seis mil vezes a área do campo do Maracanã neste caso, medições que devem ser tão conhecidas do povo brasileiro.

A ditadura militar não somente aprofundou a dependência brasileira, mas criou uma sociedade incapaz de sair de um círculo de ferro de pobreza e subserviência, sendo o centro disso o controle sobre a terra e a aniquilação da Amazônia e dos seus povos originários.

*José Raimundo Trindade é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Autor, entre outros livros, de Agenda de debates e desafios teóricos: a trajetória da dependência e os limites do capitalismo periférico brasileiro e seus condicionantes regionais (Paka-Tatu).

Referências

Octávio Ianni. Ditadura e a agricultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

Octávio Ianni. A ditadura do grande capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.

José Raimundo Trindade. Seis décadas de intervenção estatal na Amazônia. Belém: Pakatatu, 2014.

Notas

[i] IANNI, Octavio. Ditadura e agricultura. São Paulo: Civilização Brasileira, 1979.

IANNI, Octavio. A ditadura do grande capital. São Paulo: Civilização Brasileira, 1981.

[ii] Sobre a intervenção estatal na Amazônia cf. Trindade (2014).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA