Por Roberto Noritomi*

Comentário sobre a obra de dois expoentes do cinema chinês contemporâneo.

Dois cineastas chineses merecem especial atenção pela ousadia crítica que apresentam sobre as contradições da China atual. Jia Zhangke é um veterano consagrado, com uma lista de obras renomadas; Hu Bo lançou apenas um filme e se suicidou em seguida, aos 29 anos. Em que pese a discrepância geracional e do número obras, vale a pena algumas breves considerações aproximativas a respeito de seus filmes e das respectivas leituras da sociedade chinesa.

A China inaugurada por Deng Xiao Ping parece ter encontrado seu melhor retratista no cinema de Jia Zhangke. Desde que começou a despontar, em início dos 2000, nos festivais europeus, se tornou consenso entre os críticos a afirmação de que seus filmes apreendem com um realismo contundente o impacto das transformações ocorridas desde os anos 1980, com a política de abertura agressiva para o capitalismo.

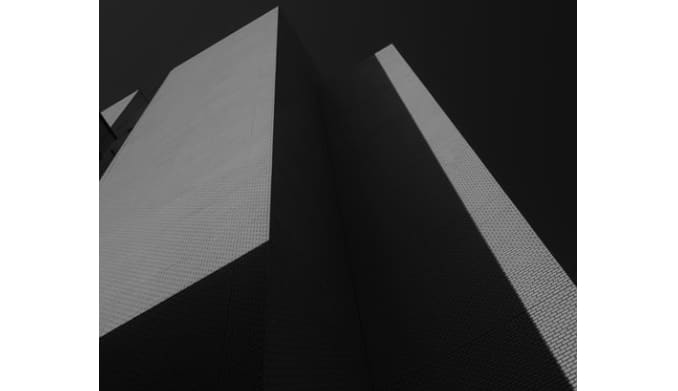

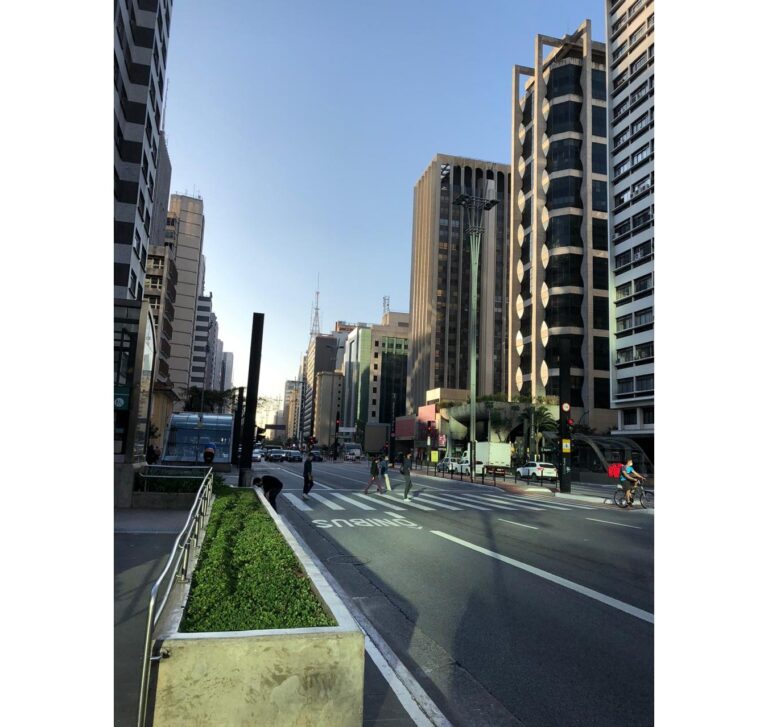

Tarefa nada fácil para quem tem como campo de trabalho um desenvolvimento econômico gigantesco que vem engolfando centenas de milhões de pessoas, alterando topografias descomunais, entrelaçando as longínquas regiões de um país transcontinental e se projetando por períodos decenais. Isso explica porque seu cinema é tão ostensivamente geográfico e histórico; de forte fôlego temporal e imagético. Não há como ser diferente, afinal, é inegável que se trata aqui de uma matéria com tonalidades épicas. Mas não se espere de Zhangke a representação grandiloquente e pitoresca; sua lente épica é árida e dissonante.

Nas suas obras de maior reverberação, como Plataforma (2000), Em busca da vida (2006), Um toque de pecado (2013) e As montanhas se separam (2015), há uma profusão de sequências, filmadas em planos gerais a partir de alturas elevadas ou de vales, nas quais transbordam horizontes de montanhas devastadas pela indústria mineradora, ruínas de vilarejos ancestrais demolidos para a construção da Hidrelétrica das Três Gargantas e vastas e desordenadas concentrações urbanas à beira do caudaloso Yangtsé.

As cenas estão, com frequência, envoltas por canteiros de obras em que caminhões e tratores se cruzam e massas de trabalhadores se desgastam em condições precárias de produção. A marca mais indelével dos filmes, no entanto, está inscrita no modo de lidar com o amplo movimento temporal, ou melhor, na representação das mudanças sociais percorridas por gerações, num percurso de três décadas, em direção à consolidação do enriquecimento privado, muitas vezes sem escrúpulos, e ao consumismo desenfreado.

Nesse contexto avassalador, os personagens de Zhangke são seres desenraizados e removidos das pequenas províncias para os grandes centros, ou o contrário, conforme o dispor do motor estratégico do Estado. Daí eles estarem sempre migrando, percorrendo estradas, rios e ferrovias como passageiros do vetor econômico. Nos diálogos, o que se ouve em demasia são referências a lugares de destino e de partida, todos identificáveis no mapa oficial e também afetivo; diante de uma sociedade tão instável e que se despersonaliza, é preciso manter algum lastro (mesmo que seja apenas o desenho do extinto vilarejo numa nota de dinheiro, como ocorre com o mineiro Sanming no filme Em busca da vida).

Cada deslocamento é sem dúvida um passo biográfico fincado no processo histórico, mas em Zhangke isso é central. É a China que se move e traz consigo uma multidão incomensurável de biografias. Nesse torvelinho, seja lá por qual razão objetiva, os personagens não esboçam resistência. Ainda assim, são figuras fortes e impávidas, que se esforçam na adaptação ao mundo adverso que o mercado lhes franqueia dentro do amplo desígnio nacional.

Ninguém está ali para bloquear a longa jornada. Podem até fracassar no intento de realização material, mas não se resignam ou caem no simples ressentimento; acreditam no caminho do trabalho árduo ou nas opções fora dele. São personagens que não têm nada a opor; não falam muito. Nos filmes de Zhangke as imagens se expressam mais do que os personagens; são elas que delineiam e conduzem. Os personagens são exemplares de uma vida resiliente, constrangida por uma força incomum e que não chancela mais do que a sujeição cega e sofrida.

O olhar de Zhangke contém um amargor sereno, que aponta para a degeneração das vidas sem, entretanto, desandar para o trágico (com exceção de alguns episódios de Um toque de pecado). O mérito aí talvez esteja no esforço em colocar à prova um modelo da acumulação feérica que oferece opulência e alimenta bilhões, mas ainda não desenha uma nova chave civilizatória.

Hu Bo

Na sua primeira e solitária realização, O elefante sentado quieto (2018), Hu Bo transita pelo mesmo território de Zhangke, mas o encontro entre ambos não se realiza. O cenário é também a China atual das escalas desmedidas, com prédios e fábricas enormes, áreas de mineração, demolição e escombros pelas ruas; contudo, não há nada nesse filme que se aproxime de qualquer perspectiva de progresso ou de profundas transformações históricas.

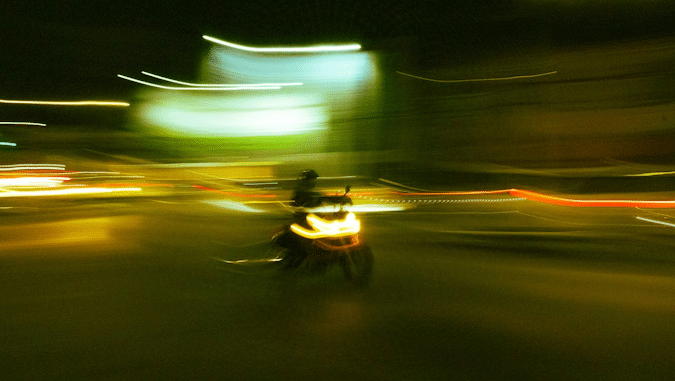

Diversamente, Hu Bo opta por um raio de ação dramática muito contido e nos limites temporais do amanhecer ao anoitecer de um dia qualquer de inverno. A datação e a localização não importam; a cidade é inominada. O único lugar citado é o Parque Manzhouli, onde a lenda diz que habitaria um elefante que permanece sentado e quieto. Desse parque o que se tem são planos com a vista aérea de uma superfície totalmente nevada, indeterminada a ponto de se tornar uma aparição abstrata na tela. No mais, tudo parece em suspensão, em cenários emoldurados por uma atmosfera brumosa e esmaecida, em que as horas passam lentamente.

A tessitura do filme, urdida em longos planos sequência, provê o estiramento dessa experiência suspensiva. Os “tempos mortos” dão a medida das cenas. Cada ação prosaica é vivida em sua plenitude, sem cortes, com a duração efetiva que lhe cabe. Zhangke também enfrenta essa experiência do tempo alongado, mas o tempo do movimento histórico se impõe e reduz tudo a um diminuto ponto numa linha infinda. Uma objetividade inelutável imprime sua marca nos indivíduos.

Para Hu Bo, por outro lado, é o drama individual que adquire proeminência e preenche a tela, relegando a realidade exterior a segundo plano. A câmera livremente subjetivada, se deslocando em travellings demorados e tortuososo, estabelece essa prevalência do olhar dos personagens sobre o mundo e sobre si mesmos (o que é reforçado algumas vezes pela imagem desfocada do entorno do personagem e daquilo que ele observa).

Entretanto, esse acento na subjetivação do olhar é um sintoma negativo e central. Reflete a condição de um mal-estar (“A vida é um terreno baldio”, afirma um estudante), de um alheamento frente ao mundo. O elefante sentado quieto traz personagens que estão à deriva. São estrangeiros dentro da própria família. Todos eles carregam um descompasso afetivo crônico com os familiares, fato que é apresentado ao espectador no primeiro contato que tem com cada personagem. Simultaneamente, as próprias instituições são entranhadas pela falta de balizas sólidas e pela anomia. Pais e mães exploram seus filhos, o supervisor da escola é corrupto e perverso, os ganhos se dão de formas escusas e por privilégios, as gangues atuam no interior do aparato estatal etc.

Numa sociedade que aposta no crescimento vertiginoso e sem parâmetros claros (“não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato”), as relações se constituem de modo venalizado e hostil. No cinema de Zhangke tudo isso está dado de maneira igualmente terrível, mas não é algo que se coloca como problema para a maioria; como foi dito, seus personagens são movidos por uma força para a qual não opõem resistência. Porém, onde os personagens de Zhangke buscam alguma inserção, legal ou ilegalmente, os de Hu Bo se postam à margem. Essa ordem parece não ter validade. Há uma franca desconexão de sentido com a vida que lhes é oferecida pelo modelo de desenvolvimento em curso. Eles não se dispuseram a embarcar na esfuziante locomotiva para o futuro. Preferiram outro rumo: o da imaterialidade de uma lenda nas montanhas. Para Hu Bo, a opulência em si pode não significar nada.

*Roberto Noritomi é doutor em sociologia da cultura pela USP.