Por AFRÂNIO CATANI*

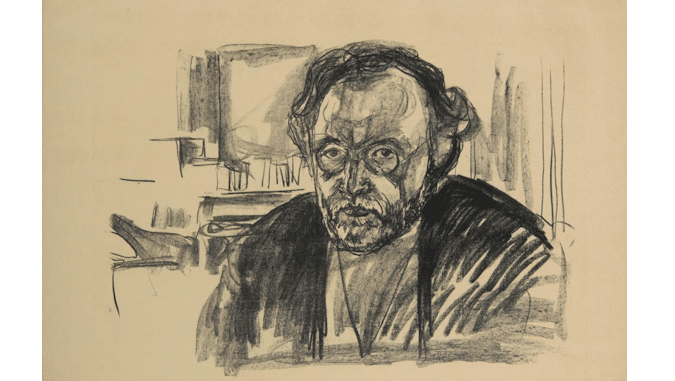

Algumas passagens da caleidoscópica entrevista concedida por Jean-Claude Bernardet

Nascido em 1953, fui criado no interior do Estado de São Paulo e, em 1970, estava concluindo o ensino médio, tendo cursado o antigo curso científico. Exatamente no segundo semestre deste ano me caiu em mãos o livro de Jean-Claude Bernardet (1936-2025), Brasil em tempo de cinema (1967), que apontou algumas saídas para mim, que não tinha ideia do que ia fazer. Na ocasião, possuía uma cultura cinematográfica vasta e desordenada, pois graças a meu pai, que era um espectador assíduo, ia ao cinema ao menos três vezes por semana.

Assistia-se a uma massa disforme de filmes comerciais, que mudavam a cada dia mas, além de chanchadas e comédias, pouco se sabia acerca dos filmes que Bernardet analisava. Anos depois, conversando com meu amigo José Mário Ortiz Ramos (1950-2012), autor do maravilhoso Cinema, Estado e lutas culturais – anos 50/60/70 (1983), soube que o livro de Jean-Claude Bernardet e a amizade com o montador Eder Mazzini (1950-2016), meu vizinho durante décadas no bairro de Santa Cecília, foram decisivos para que ele acabasse por se tornar um pesquisador nos domínios do cinema – José Mário e Eder também eram interioranos, de Catanduva, enquanto eu morei em Piracicaba.

Recupero, no presente artigo, algumas passagens da caleidoscópica entrevista que Jean-Claude Bernardet concedeu a Ricardo Musse, Marcelo Ridente, Celso Frederico e a mim, por quase quatro horas, em 11 de julho de 2003, em seu apartamento em São Paulo, no Edifício Copan. Nessa longa conversa privilegiou-se, em essência, o período de sua formação enquanto crítico e apenas tangenciou o que ele estava fazendo no início dos anos 2000. Na ocasião, a transcrição foi realizada por Ricardo Musse e Marta Nehring, enquanto eu redigi a introdução, notas e informações complementares.

Os anos de formação

Jean-Claude Bernardet não teve formação no sentido acadêmico, e sua entrada na área do cinema se deveu ao acaso. Migrou para o Brasil com sua família após a guerra e, quando era adolescente, “só tinha um objetivo: voltar para a França. As dificuldades financeiras e o falecimento de meus avós impediram essa volta” (p. 10-11). Vivia num ambiente da colônia francesa e “me sentia no Brasil sem estar no Brasil”. Quando decidiu ficar no Brasil, saiu do Liceu Pasteur, foi estudar no Senac e trabalhar na Livraria Francesa e na editora Difel (p. 11).

Cineclubismo

Passou a frequentar o cineclube Dom Vital, ligado à Igreja, mas onde não se projetavam filmes mas promovia discussões semanais sobre fitas em cartaz. Havia muita gente de esquerda e, até 1962-1963, era verdadeiramente independente, A partir daí houve pressões para se adotar posições mais próximas da Igreja. JCB fez sua primeira exposição sobre Gervaise (1956), de René Clément (1913-1996), gerando boa repercussão, o que lhe permitiu continuar na atividade (p. 11).

Foi recrutado por Rudá de Andrade (1930-2009) para trabalhar na Cinemateca, juntamente com Gustavo Dahl (1938-2011) e Maurice Capovilla (1936-2021). Ele fizera um curso na Cinemateca e frequentava as projeções no Museu de Arte Moderna e sua biblioteca. Elaborava relatórios, estudava muito e ampliou sua convivência intelectual com o pessoal da Cinemateca, em especial com Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977).

Cuidava da biblioteca, da hemeroteca, programava cineclubes, produzia materiais didáticos, organizava palestras. Ele, Capovilla e Rudá estavam também ligados ao Centro Popular de Cultura (CPC), organizando sessões e discussões de filmes em sindicatos (p.11-12).

Crítica no suplemento, Última Hora e Revista Brasiliense

O “Suplemento Literário” de O Estado de S. Paulo era dirigido por Décio de Almeida Prado (1917-2000) e Paulo Emílio escrevia semanalmente sobre cinema. Quando ele se ausentou por alguns meses, Jean-Claude Bernardet, Rudá e Gustavo escreveram em seu lugar. Ele redigia em francês e um amigo traduzia para o português. Com a volta de Paulo Emílio, ele escreveu durante mais algum tempo e, depois, foi para o jornal Última Hora. Caio Graco Prado (1931-1992), também ligado ao CPC, transformou a Revista Brasiliense e convidou a ele e a Capovilla para colaborarem (p. 12).

Rudá, Capovilla e Jean-Claude Bernardet se empolgaram com as novidades que aconteciam na produção cinematográfica no Rio e na Bahia e decidiram montar uma noite com esses curta-metragens, lançando o Cinema Novo em São Paulo. Grande polêmica com a exibição de Aruanda (1959-1960), de Linduarte Noronha (1930-2012), que” filmou com pedaços de negativos, alguns vencidos” – a qualidade não agradou aos cineastas de esquerda, que ficaram horrorizados com a qualidade da película (p. 13).

Comenta que sua formação acabou ocorrendo menos pelas leituras mas principalmente no diálogo com o Cinema Novo, “É assim que acontece a formação de um crítico quando esta se desenvolve junto com a produção” (p. 13).

Partido Comunista

Esteve ligado ao Partido Comunista até 1964, numa célula integrada pelo pessoal do Teatro de Arena, com Paulo José (1937-2021), Gianfrancesco Guarnieri (1934-2002) e Cecília [Thompson] Guarnieri (1936-2019). Paulo e ele tiveram vários atritos com pessoa ligada a órgão superior do Partido Comunista. Foram convocados pela direção, sendo chamados à atenção por Mário Schenberg (1916-1990), experimentando uma situação bem desagradável. Jean-Claude Bernardet continuou no Partido Comunista e comentou o posicionamento equivocado da organização diante do golpe de 1964. Ele foi obrigado a “sumir” e, com a ajuda de seu pai – “que conhecia a vida clandestina, fora da Resistência” –, partiu para o interior do estado. Seu pai também escondeu o Capovilla. Destaca o apoio do pai e da madrasta nessa época (p. 14-15).

Leituras de esquerda

“Todas as minhas leituras são leituras selvagens. Não fiz nenhum curso. Li trechos de Marx, Engels e Lukács, esse de forma mais sistemática no início dos anos 60, sobretudo as teorias sobre o romance e o realismo crítico” (p. 15). Diz que Octavio Ianni era quem mais conversava com eles. Ianni publicou alguns textos sobre cinema na Revista Civilização Brasileira. Não havia bibliografia sobre classe média na época.

Quanto à Gramsci, o conceito de intelectual orgânico foi marcante e só se manifestou muito tempo depois em O homem que virou suco (1979), de João Batista de Andrade (1939) e em Memórias do cárcere (1983), de Nelson Pereira dos Santos (1928-2018). Em Memórias…“o momento em que Graciliano Ramos (1892-1953) distribui o manuscrito entre os presos, que o escondem contra o corpo, é quase uma visão corporal dessa ligação do intelectual com o povo. No caso do Batista, há a cena em que Deraldo, único letrado no meio dos operários, coloca seu saber a serviço deles, lendo e escrevendo cartas” (p. 16).

Leu também Walter Benjamin e Frantz Fanon, “mas existe um certo hiato entre teoria e prática” (p. 16). Para ele, o filme benjaminiano por excelência é Cabra marcado para morrer (1964-80), de Eduardo Coutinho que, apesar de não haver nenhuma referência direta a Benjamin, “está permeado pela ideologia da história” (p. 16). Sua descoberta de Brecht foi bem mais tarde, no Teatro Oficina, embora tenha gostado muito da montagem de Os fuzis da senhora Carrar, pelo Arena.

Ressalta que houve simplificação do trabalho de Brecht como dramaturgo didático, pois vendo outras peças e as lendo, Jean-Claude Bernardet vai dizer que suas obras “não ignoram a emoção, mesmo com o distanciamento. Afinal, ele tem uma formação de cabaré, expressionista, de uma riqueza muito mais ampla (p. 16).

Fala da viagem que fez com Paulo Emílio a Salvador, para a “convenção de cineclubismo”, encontrando-se com o crítico Walter da Silveira (1915-1970), conhecido de Paulo. Walter influenciou muito Glauber Rocha e esteve em São Paulo para a “Convenção da crítica cinematográfica”. Jean-Claude Bernardet gostou dele e de suas ideias. Encontro também com Rex Schindler (1922-2021) e Caetano Veloso (1942), com 16 anos, além de Roberto Pires (1934-2001), que fez A grande feira (1961) e Trigueirinho Neto (1929-2018), diretor de Bahia de todos os santos (1959-1960) (p. 16-17).

Glauber Rocha

O baiano escrevia no suplemento dominical do Jornal do Brasil e se interessou pelos textos que Jean-Claude Bernardet publicou no “Suplemento”. “Nossa ligação se fez em boa parte por meio desses textos. Todos tentavam ler o que os outros estavam escrevendo (…). Enquanto em São Paulo a discussão era verbal, no Rio e em Salvador circulava nos textos. Glauber era muito lido e também o Gustavo Dahl (…) Glauber insistia muito na ideia de grupo, de tribo, o que não existia em São Paulo” (p. 17).

Fala que não gosta de filmar e as fitas que fez foram com material de arquivo, quase sem filmagens. Por volta de 1963 Fernando Birri 1925-2017), Capovilla,Thomaz Farkas (1924-2011), Wladimir Herzog (1937-1975) e ele formaram um grupo com a intenção de realizar longa-metragem sobre a reforma agrária, a ser produzido por Farkas. Houve o golpe, Birri deixou o Brasil e o Farkas acabou fazendo Viramundo (1965), de Geraldo Sarno e Subterrâneos do futebol (1965), de Capovilla.

A participação de Jean-Claude Bernardet também se deu em Os meninos do Tietê (1963), primeiro filme do Capovilla. Fez pontas em Anuska, manequim e mulher (1968), de Francisco Ramalho Jr. (1940) e em O profeta da fome (1969). Trabalhou na primeira montagem de Gamal, o delírio do sexo (1968), do Batista e nos roteiros de O caso dos irmãos Naves (1967), de Luís Sérgio Person (1936-1976) e de Brasília, contradições de uma cidade nova (1967), de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988).

Foi assistente de direção de Joaquim Pedro e participou da pré-produção (detestou esta última função). Esse conjunto de atividades se constituíram em elementos de formação relevantes para ele (p. 17-18).

Nouvelle Vague

Influenciou o cinema do mundo todo. Para ele foi Ruy Guerra (1931), com Os cafajestes (1962), quem introduziu a prática dessa nova linguagem cinematográfica. Liam os Cahiers du Cinéma, mas percebiam que eles não eram propriamente políticos, ignoravam a Guerra da Argélia, e tal postura pesava (p. 18-19).

Alain Resnais (1922-2014), após a exibição de seu filme Stravinsky (1974), respondendo à imprensa presente ao Festival de Cannes – que perguntou se considerava seu filme político –, pediu ao jornalista 15 dias para responder, pois a fita seria lançada em Paris. “Isso para mim foi uma das melhores aulas sobre a relação entre política e cinema. Resnais mostrou que não considerava o filme político porque tivesse intenções políticas, mas que o político surgiria da relação do filme com a sociedade – e se essa relação não se estabelecesse, por mais que ele tivesse intenções políticas, o político não ocorreria” (p. 19).

Jean-Claude Bernardet complementa: “Cineastas que consideram o político uma característica do filme em si, seja pela linguagem, seja tematicamente, mas não colocam o político na relação com a sociedade, a meu ver não têm uma atuação política” (p. 19).

Política no Cinema Novo

Em posição polêmica, afirma que filmes de Glauber (1939-1981), como Deus e o diabo na terra do sol (1964), ou textos como “Estética da fome”, acabam sendo políticos em “circuito fechado”. Considera que o CN “não é político, na medida em que não ocorreu como fato social. É um cinema de intenções políticas, mas não de fato” (p. 19). Após questionar filmes de Glauber e Vidas secas, pondera que enquanto eram rodados, aconteceram centenas de greves operárias.

“Nunca o CN se preocupou com isso. Adotou a ideologia do Iseb de anti imperialismo e contra o latifúndio, mas não tocou na burguesia industrial. Um dos contrapontos é Leon Hirszman (1937-1987), com Maioria absoluta (1964), que não tem a linha política de Glauber e do Nelson. É claramente PC e ligado ao governo, a aliança PC/Goulart do ‘vamos alfabetizar’,’vamos ampliar as bases’ etc. O Hirszman enfrenta uma situação concreta e real à qual dá uma resposta precisa, questionando o sistema eleitoral. Algo que não se encontra em Vidas secas e nem em Deus e o diabo” (p. 20).

Coutinho, por sua vez, foi o único a procurar as Ligas Camponesas, organização que não se falava no PC. Coutinho “criou um modelo que não existia no Brasil: pegou a Elizabeth Teixeira, os amigos do Pedro, as pessoas que haviam participado da liga e montou um projeto no qual seriam atores de si mesmos, colocando num filme de ficção a sua vida real. Isso nunca tinha sido feito no Brasil. Era uma inovação”. Foi interrompido pelo golpe, “ de forma que seu trabalho político e de linguagem cinematográfica foi submergido. Ele teve que parar, esconder a câmara e a equipe etc.

Depois, quando Cabra marcado para morrer saiu nos anos 1980, percebeu-se a real originalidade do trabalho anterior. Eu não sei se teria sido um bom filme, mas como proposta foi extremamente inovadora” (p. 21). Na nova edição de Cineastas e imagens do povo acrescentou uma parte no texto sobre Coutinho. “Não o conhecia, na época soube do próprio por boatos. Só depois me dei conta da dimensão política e estética desse projeto. Se soubesse, talvez o livro teria outra faceta e seria ainda mais crítico” (p. 21).

São Paulo S. A.

Person não era vínculado ao CN, achava que pessoas como o Glauber “eram iludidas”. Tinha ido a Paris, estudado em Roma. Voltou e fez São Paulo S. A. (1965), um roteiro urbano sobre a indústria automobilística. “Não por acaso escolheu um empresário de autopeças dependente da Volkswagen, da General Motors etc.” (p. 22).

Depois de 1964 Jean-Claude Bernardet não podia botar os pés na Cinemateca nem escrever para jornais. Voltou a trabalhar na Difel, fazendo trabalho de secretariado, “e logo comecei a me sentir oprimido por esse trabalho de oito horas por dia, que não me acrescentava nada”. Aí recebeu proposta de Paulo Emílio e foi para a universidade de Brasília, na área de comunicação.

Brasil em tempo de cinema começou como uma dissertação de mestrado. “Acabei a redação do livro em 1965. Quando veio a crise militar, eu estava pronto para defender o mestrado, e quando veio o golpe – é importante que se diga que nós não fomos expulsos da Universidade de Brasília – o corpo docente resolveu se demitir” (p. 22).

Person o convidou para o projeto de O caso dos irmãos Naves, quando ainda estava em Brasília, em 1965. Hesitou por dois motivos: ainda estava em Brasília e não sabia como as coisas iam se dar; nunca havia feito um roteiro profissional de longa-metragem, estava inseguro. Quando voltou a São Paulo, com a insistência de Person, aceitou e começou a fazer a pesquisa para o filme (p. 23).

Fala que um dia estava pesquisando na Biblioteca Municipal de São Paulo, Person apareceu e disse que queria fazer um filme sobre Roberto Carlos. Confessa que não sabia quem era Roberto Carlos. Person o chamou de alienado e estava entusiasmado. “Person realmente simpatizava com essa juventude, que ele considerava irreverente. Queria que o filme comunicasse isso; em dado momento Roberto Carlos se desentendeu com a agência que contatara o Person e o filme – que se chamaria SS contra a Jovem Guarda, cujo roteiro O caso dos irmãos Naves estava escrevendo com Jô Soares – não foi feito. “Assim, depois de um ano de trabalho, voltamos ao Naves” (p. 24).

Jean-Claude Bernardet chama a atenção para o fato de que desde os anos 1950 estava nascendo e começando a se consolidar uma indústria cultural. Em O nacional e o popular ele já levanta alguns textos de Fernando de Barros (1915-2002) do início dos anos 50 em que adverte os cineastas: “se não perceberem a existência da televisão, estão acabados!” (p. 24). Person, por seu lado, tinha a clara ideia de que não fazia filmes para si: “era necessário conquistar o público” (p. 24).

Mas isso não quer dizer que se tenha que se fazer apenas comédias leves. “O caso dos irmãos Naves não é uma comédia leve e funcionou. O filme não foi bem em São Paulo nem no Rio, mas no interior deu muito certo. Vieram telegramas de exibidores de Mato Grosso, do interior de São Paulo, do Paraná, dizendo que era esse o cinema de que precisavam. A tal ponto que Mário Civelli (1923-1993), o produtor, disse para o Person que éramos os únicos a dialogar com o público do interior” (p. 25).

Fala que não teve proximidade com a guerrilha, apenas um encontro com Carlos Marighella (1911-1969) por intermédio do arquiteto Sérgio Ferro (1938). “Mas ele achou que, com a minha cara e o meu sotaque, não dava para ir para o sertão (risos). No máximo eu poderia trabalhar em apoio logístico (…) Eu já tinha uma filha. Significa um rompimento com minha família (…) Eu precisaria estar muito convencido e [eu] não estava. Não é só uma decisão intelectual, política, é preciso se entregar de corpo” (p. 25-26).

Brasil em tempo de cinema

Quando Jean-Claude Bernardet escreveu esse livro ainda não tinha rompido com o PC, mas já estava distanciado. Com o livro, aconteceram reações iradas e atritos. “Eu já tinha na cabeça, desde quando escrevia na Última Hora, que um dos interlocutores da crítica é o próprio meio de produção. Depois de Cineastas e imagens do povo, Geraldo Sarno ficou praticamente dois anos sem falar comigo.

Pessoalmente não me senti muito atingido pelo Glauber; a reação do Geraldo foi mais difícil, mas acho que faz parte do trabalho crítico. O caso de Viramundo não é exatamente de uma posição, mas da discussão de posturas estéticas, ideológicas, políticas…” (p. 26). Acrescenta que várias pessoas fizeram restrições ao seu conceito de classe média, e com razão. Essa é uma das fraquezas do livro, pois uma sociologia da intelectualidade, como o trabalho de Sergio Miceli, só apareceu bem depois.

Lembra que Arnaldo Jabor (1940-2022), quando fez Opinião Pública (1967), valeu-se de Wright Mills (1916-1962). “A imagem que ele tem de classe média são os colarinhos brancos (…) que elaborou a partir da sociedade norte-americana (…) Porém não me arrependo de ter feito assim, mesmo reconhecendo as limitações indiscutíveis da elaboração do conteúdo no livro” (p. 26-27).

Antes de 1964 não existia o intelectual no cinema. Aparece em O desafio (1965), em Terra em transe, em Os inconfidentes (1972) e em outros filmes relevantes. Aparecem também o empresário e a indústria, que não estavam no CN. Há, igualmente, um crescimento do cinema alegórico, como em Os herdeiros (1968-1969), de Cacá Diegues (1940-2025) e Brasil ano 2000 (1967-1968), de Walter Lima Jr. (1938).

Cinema marginal

O bandido da luz vermelha, de Rogério Sganzerla (1946-2004), é de 1968, mas o cinema marginal tem início ao longo dos anos 1960. Destaca que O anjo nasceu (1968) e Matou a família e foi ao cinema (1969), ambos de Júlio Bressane (1946), são anteriores ao AI-5. O bandido Sganzerla venceu o Festival de Brasília. Jean-Claude Bernardet estava no júri. Disse que “apanhou muito”, porque “a preferência ia para o filme de Gustavo Dahl, O bravo guerreiro. Mas para mim, não havia a menor dúvida de que toda a inovação e audácia estavam em O bandido. Walter da Silveira, na presidência do júri, ameaçou se retirar, muito agressivo” (p. 28).

Declarou que foi um dos primeiros a escrever sobre Julio Bressane, entendendo que “a renovação estava por aí”. Participou como ator em Orgia ou o homem que deu cria (1970), de João Silvério Trevisan (1944). “Continuo achando esses filmes grandes filmes e a carreira do Bressane excepcional (…) É um cinema a que eu aderi plenamente, que continua me questionando e ainda pode ser trabalhado. Muita gente considera, de certa forma, que esse é o cinema da ditadura. Mas eu não vejo niilismo nenhum em filmes com uma tal audácia de linguagem e de produção, que foram muito mais renovadores do que o Cinema Novo na mesma época” (p. 28).

O Vôo dos anjos é o título do livro de Jean-Claude Bernardet, que não é sobre cinema marginal, nem sobre Bressane e Sganzerla, “…mas sobre o deslanchar da sua criação. Quais são os mecanismos que vão possibilitar obras que possam ser consideradas inovadoras? Para isso recorri a um instrumental psicanalítico, basicamente Deleuze. É mais um autor que eu não entendo muito. Mas vou lendo e pesco algumas coisas. Eu me permito fazer essas leituras selvagens porque o próprio Deleuze disse que essa é a única maneira de ler. Mesmo que se pesque somente 50%, tudo bem. Esses 50% tem que ser reelaborados e retrabalhados dentro do meu contexto. A pergunta é se o processo de criação não seria mais importante que a obra final. Todo o movimento que se empenha, as contradições, os impasses, o dinamismo…A obra pode apagar isso, ela se fecha, tem a sua coesão interna. Na obra final, pode acontecer que vários fatores importantes no processo de criação sejam ou não percebidos, ou até deixados de lado em função da unidade final. Eu comecei a trabalhar a questão do duplo em Vôo dos anjos, mas é uma preocupação que continua até hoje” (p. 29)

Filmografia do cinema brasileiro (1900-1935)

Jean-Claude Bernardet fezo levantamento da filmografia “porque não conseguia trabalhar e precisava me ocupar. Levou tempo, mas acabou gerando frutos. Houve um seminário na Embrafilme, em Brasília, e o trabalho foi absorvido pela Cinemateca. Uma das origens da filmografia brasileira é esse livro e o que aconteceu em volta dele” (p. 29).

Embrafilme

Fala da criação da empresa no final dos anos 1960, lembrando que na época em que Emílio Médici governou (1969-1974) houve a ruptura entre cineastas, intelectuais e governo. “Foi quando o Jarbas Passarinho fez filmes sobre Oswaldo Cruz, Duque de Caxias, os romancistas mortos etc. Mas, a partir do governo Geisel (1974-1979) houve uma aproximação. Ele escolheu o Roberto Farias (1932-2018) para dirigir a Embrafilme, um produtor próximo aos Barreto, ao Glauber e a outros mais, que a tornou uma co-produtora.

Roberto Farias cortou o financiamento a filmes indecorosos, dizendo que não ia financiar pornochanchada, e distribuiu dinheiro a pessoas diversificadas” (p. 30). Tunico Amâncio foi dos poucos que estudou isso.

Jean-Claude Bernardet declarou que cineastas que se opunham ao regime militar foram financiados pelo regime, e indaga: “Isso trouxe algum reflexo nos seus filmes, em níveis temáticos e de linguagem, por exemplo? Ou terá sido dinheiro absolutamente neutro? Eu acho que deve ter algum tipo de reflexo (…) Algumas vezes é bastante claro, como em Os condenados (1973), de Zelito Viana (1938). O segundo longa-metragem do Batista, que não conciliava com o regime militar, foi financiado dessa forma. Como era gostoso o meu francês (1970), de Nelson Pereira dos Santos, que foi proibido, acabou saindo porque a ideologia do filme não desacatava a ala nacionalista do exército” (p. 30).

“A gestão de Celso Furtado (1920-2004) foi catastrófica do ponto de vista cinematográfico. Há décadas havia uma forma de condução consolidada pelos governos militares, principalmente pelo de Geisel. Furtado tinha a visão não errônea do corporativismo do meio produtor cinematográfico, que tinha que ser quebrado. No entanto, não era possível modificar tudo simplesmente dizendo ‘não pago mais, agora virem-se’, sem colocar estruturas que possibilitasse uma transição para uma outra forma de produção” (p. 30-31). Comenta que Joaquim Pedro de Andrade estava fazendo Casa-grande e senzala, uma co-produção Holanda, Portugal e Brasil. Ele tinha as verbas dos dois países estrangeiros, faltando apenas a assinatura de Furtado o Brasil financiar a sua parte. “O Celso Furtado estava de acordo. Mas o Joaquim continuava sem a assinatura. Falei com o Celso e ele me disse que a Embrafilme deveria servir exatamente para filmes com pouco apelo de mercado como Casa-grande e senzala e que, portanto, faria sentido que a Embrafilme apoiasse o projeto. Ele prometeu, mas não o fez” (p. 31).

“Tenho convicção de que Fernando Collor não acabou com a Embrafilme, ele simplesmente assinou o decreto que acabava. Ele não faz nada mais do que assinar o resultado da gestão do Celso Furtado. Na época, escrevi um artigo nesse sentido que foi imensamente criticado. O Caio Graco me telefonou (…) elogiando minha coragem, dizendo que seu pai aprovaria o que fiz. Bom, eu pensei, não é todo mundo que acha que eu estou apoiando o Collor. Isso não fazia sentido nenhum…” (p. 31).

“Um produtor pode se dirigir a um diretor e dizer: ‘Eu tenho uma proposta para você’. Hiroshima, meu amor (1959) não era ideia original de Resnais, foi o produtor que propôs. Seria desejável que no Brasil surgisse esse tipo de produtor, que não fosse apenas a pessoa que iria mobilizar recursos, mas também que essa participação ativa significasse produzir grandes máquinas de mercado. Uma das coisas que irrita muita gente é que eu acho o Bressane um grande produtor. Afinal, ele tem um projeto que não é do grande público, mas conseguiu viabilizá-lo com um tipo determinado de produção e de linguagem” (p. 31).

**Afrânio Catani é professor titular sênior da Faculdade de Educação da USP. Autor, entre outros livros, de Origem e destino: pensando a sociologia reflexiva de Bourdieu (Mercado de Letras).

Versão reduzida da entrevista publicada em Margem esquerda – ensaios marxistas, no. 3, p. 9-31, 2004.

Referências

Afrânio Catani. Jean-Claude Bernardet, no site A Terra É Redonda <https://aterraeredonda.com.br/jean-claude-bernardet>, em 19.12.2023.

Jean-Claude Bernardet. Brasil em tempo de cinema – ensaio sobre o cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

Jean-Claude Bernardet. O vôo dos anjos: Bressane, Sganzerla – estudo sobre a criação cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990.

José Mário Ortiz Ramos. Cinema, Estado e lutas culturais – anos 50/60/70. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

Ricardo Musse; Afrânio Catani; Marcelo Ridenti; Celso Frederico. Entrevista: Jean-Claude Bernardet. Margem esquerda – ensaios marxistas. São Paulo: Boitempo, n. 3, p. 9-31, 2004.

Tunico Amâncio. Artes e manhas da Embrafilme. Niterói: EdUff, 2000.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA