Por GERD BORNHEIM*

Conferência de introdução à obra do dramaturgo alemão.

De saída, eu diria o seguinte: escrevi um livro sobre Brecht,[i] de umas 400 páginas, uma porção de artigos, ensaios etc.,[ii] mas isso não quer dizer que eu seja brechtiano, entendem? Absolutamente! Eu sou um pragmático. Quando vou ao teatro, quero ver o espetáculo, Brecht ou não Brecht, mas tem que ser espetáculo.

É claro que publiquei um livro sobre Brecht, e a razão é óbvia, simples demais. Há inventores, teóricos do teatro do século XX, que foram muito mais radicais do que Brecht – por exemplo: essa coisa imensa que foi Antonin Artaud. Mas se vocês perseguirem a obra de Artaud, o trabalho de Artaud, no fundo, na prática, ele não fez quase nada. Artaud é principalmente, e isso é um elogio que estou fazendo, um princípio de inspiração do teatro do século XX. E no fundo o que ele criou de fato foi aquilo que o Rubens Corrêa fez: “um personagem maravilhoso!”.

Agora, se quisermos, respeitando toda a fonte de inspiração que está presente em Artaud, pensar, de fato, num problematizador do teatro, não num teórico – Brecht não foi um teórico. Num nível essencialmente prático, ele foi problematizador. Os escritos dele não têm nenhuma autonomia teorética, nenhuma pesquisa maior.

Às vezes me pergunto: será que Brecht leu a Poética de Aristóteles? Porque acho que ele cita Aristóteles ou a Poética apenas duas ou três vezes; mas ele estava preocupado não com Aristóteles ou com a Poética de Aristóteles. Ele estava preocupado com a maneira como Aristóteles se fez presente no teatro moderno e contemporâneo. Ele discordava fundamentalmente dessa maneira, e discordava pelo modo como fazia seu espetáculo. Ele era essencialmente um homem da poiesis, da produção do espetáculo, e foi a partir daí que escreveu seus pequenos textos… (pequenos, pequenos, maiorzinhos, maiorzinhos…), o que acabou em sete volumes. Interessante! Mas sempre com um sentido de obra incompleta, porque ele não queria fazer um sistema.

Agora, vejam bem, como é que se entende Brecht? É uma crítica muito violenta ao teatro tradicional, mas ao mesmo tempo é uma crítica que está, de certa maneira, dentro desse mesmo teatro tradicional. A questão dele é muito estética. É a ideia do teatro, é aquilo que o teatro foi – deve-se aceitar ou não –, e aquilo que o teatro deve ser, ou tem obrigação de ser. Sendo que, para Brecht, o ponto de partida do teatro não é o teatro, é a vida! É a sociedade, é o mundo, o modo como nós vivemos e aceitamos ou recusamos, aplaudimos ou nos revoltamos contra esse mundo.

O teatro é apenas uma consequência disso. Então ele passa a ideia de que esse mundo está cheio de problemas. Um dia, espera ele, esses problemas vão ser resolvidos. E a partir desse momento, o teatro dele – Brecht dizia isso – perderá o seu sentido. Por um lado, Brecht é um homem que quis fazer um teatro clássico, uma literatura, digamos, moderna, de uma estabilidade fundamental. Tudo foi feito em função dessa estabilidade no teatro. E, ao mesmo tempo, vejam o paradoxo de Brecht: ele queria, desejava, em nome da evolução da sociedade, da evolução das questões sociais e da superação dessas questões sociais, ele queria nada mais nada menos que a superação de toda a sua dramaturgia.

Em função do quê? Da supressão do teatro? Claro que não. De um teatro outro. E o curioso em Brecht é isso: ele sempre quis um teatro outro. Ele acabou a vida dizendo: “Não, o teatro épico que eu fiz… a saída não está aí”. A saída está no que, no fim da vida, ele chamava de “teatro dialético”. O que ele entendia por teatro dialético, meu deus? Não se sabe. Nessa linha ele não fez nada. Eu quero dizer que Brecht, com toda a grandeza que teve, com toda a sua criação – sem dúvida, a Bárbara Heliodora diz que é o melhor dramaturgo e a melhor peça é Galileu Galilei[iii], ela pode estar certa –, esse homem, com toda essa altura, essa grandeza, chegou ao fim da vida habitado, digamos, por uma insatisfação muito radical.

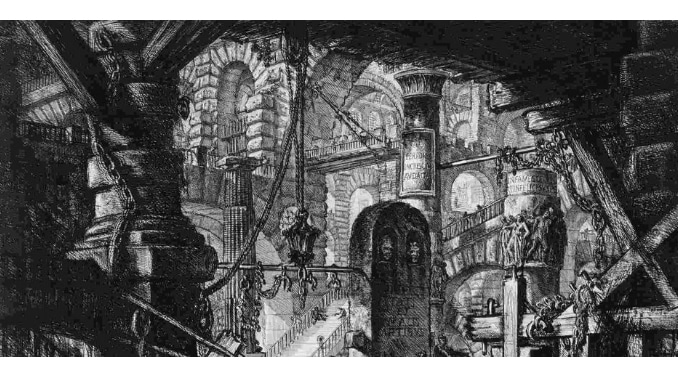

E é sobre isso que eu queria falar um pouco aqui hoje pra vocês. Ele está dentro de uma transformação, digamos, teórica, teórico-prática do teatro. E a arte tradicional, ela conhece uma evolução que é singularíssima. Havia coisas para as quais Brecht não tinha sensibilidade. Por exemplo – é impressionante –, a tragédia grega. É um dos momentos culminantes, de certa maneira, da história da cultura do Ocidente. E sabem o que ele dizia? “A tragédia só foi possível na Grécia pela deficiência de instalações sanitárias, porque sem a peste não há tragédia”.

A peste é uma coisa que nós não entendemos, graças a Pasteur. Mas a peste, que perpassa, atravessa toda a cultura, toda a sociedade ocidental, no fundo é uma espécie de fundamento negativo da tragédia. Porque a própria razão de ser, digamos, o sentido político da tragédia grega – de Édipo, por exemplo – vem da peste. Como houve uma hybris, uma desmedida, uma irregularidade de algum tipo, a consequência foi que os deuses despejaram a peste sobre a sociedade, e essa peste tem que ser erradicada. O caráter político da tragédia grega vem totalmente daí.

E se Pasteur tivesse sido grego? No fundo, é isso que pensa Brecht (risos!). A tragédia não teria sentido algum, e não tem mais sentido. Será que Brecht está certo ou está errado? Édipo é culpado ou não é culpado? Por aí vai… não vou entrar nesse tema aqui.

Mas os mistérios medievais, claro que esse é outro grande momento do teatro ocidental –, a tragédia grega, os mistérios medievais, os séculos XII, XIII, XIV foram culminantes, uma culminância do teatro –, para ele não têm qualquer sentido. Sabem por quê? Porque todo esse teatro antigo – falo da grande arte, não da comédia, das artes da comédia, da sátira –, isso para os antigos não era arte, era divertissement. Era uma forma de entretenimento, nada além disso. Mas para os antigos todos essa arte representava o quê? Uma espécie de imitação, de mimesis, de Aristóteles justamente, que vai ser o opositor de Brecht.

Essa imitação tinha que restituir, construir, edificar uma certa realidade. Que realidade é essa? É a realidade ou a ligação que existe entre o homem e os deuses, entre o homem e o absoluto. O diálogo fundamental de Édipo está entre ele, que é Rei – que de certa maneira sobrepõe-se à realidade dos pobres mortais –, e a própria justiça divina. Essa ligação é que é fundamental. Agora, para Brecht, isso não tem sentido algum. Isso é arte religiosa que perdeu totalmente sua razão de ser, e a arte tem que ir para outra direção, seguir outros caminhos. Querem ver como Brecht tem razão?

O barroco foi o último momento na história da arte ocidental que produziu arte religiosa. Depois do barroco do século XVIII, já não há mais arte religiosa no mundo ocidental, isso simplesmente desaparece. Claro que posso encontrar um escritor, um músico, posso encontrar um dramaturgo que faça uma peça religiosa. Como é que isso se explica? É questão dele! É questão de economia particular privada – ele é religioso. Porque ele é, por exemplo, evangélico; acontece que se eu sou budista, o que tenho a ver com isso? É uma questão de opção.

Mas até o tempo de Bach e Mozart, todos esses grandes, a arte era religiosa. Quer dizer, ela pertencia àquilo que Hegel chamava de substância objetiva. A sociedade inteira, o mundo em que vivia o homem era o da religião, ela pertencia a isso constitutivamente. Vejam que a figura do ateu, o movimento ateu, só surgiu no século XVIII, depois do barroco. Quer dizer que não há mais aquela arte da imitação que produziu a relação do homem e do deus, do “esplendor da verdade”, como dizia Santo Tomás de Aquino, que fez a grande tragédia, o grande mistério medieval, a ópera barroca… Mas isso já é outro problema, não vou entrar nisso aqui. Então aquilo tudo de repente começa a desaparecer. Assim, surgem duas estéticas novas, e Brecht está dentro dessa perspectiva toda.

Esta palestra que estou fazendo para vocês é, digamos assim, uma espécie de introdução a Brecht.

Mas então, depois do fim do barroco, surgem duas estéticas. Gosto de exemplificar isso, já escrevi sobre isso, com Beethoven. Beethoven começa com Mozart, que é barroco, e esse Mozart barroco vive de uma linguagem barroca, que está dentro ainda de uma religiosidade fundamental. Pode-se dizer que a religiosidade agora é maçônica, mas isso não interessa, é uma linguagem universal. Beethoven começa por aí. Na terceira sinfonia ele muda sua estética. E Beethoven faz uma ruptura e inventa – não teoricamente, isso é secundário, a teoria sempre vem depois – duas práticas, duas estéticas novas que são fundamentais para se conhecer toda a estética moderna.

De um lado ele escreve a terceira sinfonia, a Heroica, um grande painel histórico; ou então, ele escreve logo depois a sexta sinfonia, que é a Pastoral. O terceiro movimento, vocês certamente lembram – a descrição de uma tempestade –, é simplesmente fantástico! Por meio da orquestra, ele reproduz, imita, toda a força de uma tempestade, entendem? Depois vem a bonança e há até um cuco cantando, coisas assim… Quer dizer, ele faz uma estética que se deixa guiar pela categoria do objeto. Ele pinta objetos, e isso é fundamental, como veremos, para entender Brecht.

Quer dizer, de um lado ele faz um tipo de arte, as sinfonias e outras coisas, em que ele se deixa nortear não mais pelo Deus, pela Diké da tragédia grega e pelo Cristo medieval. Tudo desaparece, é um suicídio, mas pela categoria do objeto. E ao mesmo tempo ele faz outra coisa que transparece, que aparece na música de câmara, na música para piano, na sonata e coisas assim. Nas sonatas, por exemplo, ele se confessa. Fala de sua alma, de seus sentimentos, suas emoções, seus problemas pessoais. Então ele inventa uma estética.

Isso já vinha se anunciando, só que Beethoven é tão claro pela sua didática, que gosto de usá-lo como exemplo. Ele inventa uma estética do sujeito, da expressão. E essas duas estéticas, essas duas linhas fundamentais, estão na base da estética moderna e, de certa maneira, nas raízes de Brecht. De um lado há uma estética do objeto, porque o objeto tem que ser pintado. A paisagem, por exemplo, tem até uma sinfonia de Richard Strauss nos Alpes…

Tudo tem que ser reduzido à categoria do objeto. Porque o deus desaparece, deus está morto. De outro lado, tem a estética do sujeito, a estética da expressão. A estética da expressão tem que dizer aquilo que o artista sente e vai transmitir ao público. É claro que essas duas estéticas têm toda uma história, uma evolução. Mas no século passado são somente duas, digamos, nos dois séculos só há as duas. Havia aquela estética antiga da imitação, que desaparece. Depois tem a estética da expressão, do sujeito e a estética do objeto. E isso evolui, e uma diferença fantástica começa a surgir no final do século passado, o século XX. É que essas duas categorias – sujeito e objeto… Vejam bem como é nosso mundo. Para se explicar todo o peso do problema seria preciso fazer uma palestra extra.

Nós temos um mundo em que tudo é ou sujeito ou objeto. Esse é o ponto de partida – não tem mais Deus, não tem mais diabo, tudo é sujeito ou objeto. E o mais fantástico: o próprio mundo, o planeta, é um imenso objeto, que pode ser discutido, planejado, vivenciado. Um dia vão manejar o planeta Terra e desviá-lo, por que não? – na possibilidade de um cataclismo cósmico. Por que não?

Está dentro dos cálculos; de certa maneira, a Terra, o planeta Terra já é um objeto. E o que está contraposto a esse objeto somos nós – o sujeito –, que temos consciência e por exemplo usamos o planeta Terra, fazemos poluição, ou somos contra a poluição e por aí vai…

E sabem o que é mais curioso? É que essas duas categorias, sujeito e objeto, se tornam no século XX intercambiáveis. De repente o sujeito é objeto e o objeto é sujeito. As coisas começam a se misturar. E isso de fato vai representar uma complicação muito grande para a arte. Como é que o sujeito pode ser objeto e o objeto pode ser sujeito? Isso é a estética até o fim do século passado, princípio do século XX, o que é fundamental para se entender a própria evolução de Brecht. Ele está totalmente dentro, do conflito, eu diria, dessas duas estéticas do sujeito e do objeto. É claro que se tomarmos como exemplo Chopin, é estética do sujeito; ele chora o tempo todo, ele vive… ele se arrebata, se põe inteiro no piano ou coisas assim.

Ou então, tome-se a ópera de Wagner. O que Wagner queria? “Obra de arte total”. Vocês sabem o que é “arte total”? É a expressão do êxtase que está todo dentro do sujeito. E Wagner queria exatamente isso: a expressão da síntese, eu diria até cósmica, e essa síntese cósmica entra numa espécie de unidade, de uníssono fundamental, por meio de uma estética do sujeito. Então, a partir da orquestra, ele queria suscitar no público uma espécie de êxtase, que evidentemente é subjetivo, de tal maneira que esse êxtase provocasse no sujeito uma espécie de transformação. Quer dizer, é a vitória máxima da estética do sujeito, da expressão… justamente o Wagner, aqui não vou desenvolver o tema, são apenas implicações preliminares.

Mas o curioso é que quando Brecht contrapõe as duas formas de atuação – há uma atuação antiga, que é a imitação do sujeito, o sujeito interpreta e chora e coisas assim –, sabe a quem ele se refere? A Wagner. Naquele seu quadro – dos modos dramático e épico de representar –, ele começa botando em epígrafe Gesamtkunstwerk, obra de arte total. E logo em seguida aparece outra palavra em epígrafe e mais nada em epígrafe, é a palavra Trennung, “separação”. Porque Wagner queria uma unidade profunda, a síntese de todas as artes, a síntese da arte com o público e através dessa síntese dupla, alcançar, digamos assim, um estado de êxtase que seria reformador da realidade em algum sentido.

Contra essa síntese toda, o que Brecht procura fazer é a cultura, eu diria, da separação. As coisas todas têm que permanecer separadas. Então ele é de certa maneira devolvido àquelas estéticas do sujeito e do objeto, não mais à glorificação do sujeito, que é a ópera wagneriana, mas… aí entra a coisa que se torna séria em Brecht… ele entra na linha de uma estética do objeto. É uma coisa que inclusive hoje é muito criticada em Brecht. Falta nele, segundo alguns autores, a ideia do sujeito, da pessoa, da subjetividade. Então tudo se resume mais uma vez à categoria do objeto, e é sobre isso que eu queria falar um pouco mais para vocês hoje.

Vejam bem, além dessas duas estéticas fundamentais – do sujeito e do objeto – e da imitação, há uma quarta da qual vou falar depois – têm um certo intercâmbio. Por exemplo, a partir do fim do século passado na França e depois na Alemanha há um teatro chamado naturalista… Nesse teatro naturalista: em Émile Zola, no grande encenador, Antoine, por exemplo, o personagem tem que ser reduzido literalmente à condição de objeto. O que isso significa? Que o sujeito não pode ser encontrado em cena. Nós estamos na época do cientificismo.

A ciência, mesmo entre parênteses, é o grande pressuposto de todo o teatro do Brecht. A noção de Brecht vem do surto, da vitória do cientificismo no fim do século passado em toda a Europa. Então, a partir daí, como é que se apresenta um personagem em cena? Da mesma maneira como o cientista mostra a pata de uma rã. Numa tábua de mármore, a pata da rã morta vai receber um choque elétrico e vai reproduzir um reflexo. Isso é a redução da rã à condição de objeto, porque ela evidentemente não é isso. A rã salta no banhado, tem uma espontaneidade de movimento fantástica. Mas para a ciência, para fazer ciência, tenho que reduzir tudo à condição de objeto.

Émile Zola pensava da seguinte maneira, então: o que vale para a ciência – ao se mostrar a pata da rã – tem que valer para a arte do romance ou do teatro. Tenho que reduzir o personagem, a subjetividade, à categoria de objeto. E é quando o reduzo à categoria de objeto que faço a verdade. Porque a verdade científica é necessariamente uma verdade objetiva ou ligada à categoria de objeto. Esse é um dos pressupostos de toda a estética de Brecht.

Vejam bem, que essa coisa do objeto não foi uma invenção de Brecht, como dizem certas pessoas por aí em certos escritos. Absolutamente! Isso era coisa normal na virada do século, no princípio do século. Todo o teatro vivia em função disso, e Brecht nasceu dentro dessa atmosfera. Por exemplo, com o expressionismo alemão e não só nele – e Brecht vem do expressionismo –, pela primeira vez se faz presente no teatro e no cinema, por consequência, o inconsciente freudiano; mas o inconsciente freudiano é a negação da personalidade e, de certa maneira, o inconsciente dissolve a personalidade e a explica a partir do impulso anterior, que é pré-individual, pré-subjetivo, pré-personal. Então, há uma dissolução da subjetividade.

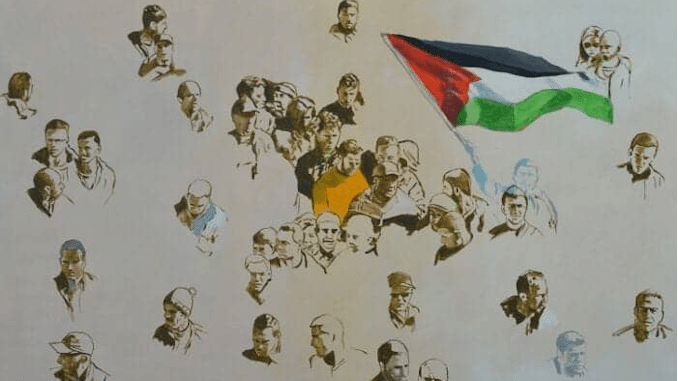

É essa ideia da dissolução da subjetividade que está na base de muita coisa que se fez na arte do século XX. O expressionismo fazia também outra coisa: botar em cena sabe o quê? O homem massa. Volta e meia passo no Museu de Arte Moderna… ou em Metrópoles de Fritz Lang é homem massa que está em cena. E o que é o homem massa? É o homem que não tem mais individualidade. E o expressionismo criou essa coisa toda de homem massa. Quem é esse homem massa? Somos nós, quando caminhamos pela avenida Rio Branco, entenderam? Estamos ombro a ombro com outras pessoas. Ninguém é ninguém. Caminhamos numa grande cidade e nos reduzimos, nos desindividualizamos, porque, de certa maneira, a paisagem assim o exige. E foi exatamente o expressionismo que trouxe isso pela primeira vez.

O expressionismo criou outra coisa que está presente no pensamento de Brecht: a robotização pela máquina, que foi ridicularizada pela primeira vez por Carlitos em Tempos modernos: o homem que imita a engrenagem e prolonga a engrenagem da vida. O que quer dizer que no fundo não há mais individualidade, não há mais pessoalidade, não há mais nada de subjetivo, entenderam? Quer dizer que esse homem massa, robotizado, ficou reduzido ao inconsciente ou coisa que o valha. No fundo, ele foi reduzido à categoria de objeto.

É dentro dessa perspectiva que se move toda a estética inicial de Brecht. Vejam bem, ele está dentro de uma postura que é mais ou menos geral na época: uma desconfiança em relação à subjetividade.

Sabem o que é interessante? Na peça Um homem é um homem[iv], que nós vamos ver aqui, o homem é homem, mas como é que isso se mostra? O homem é uma habilidade que pode ser desmontada e remontada à maneira de objeto. É um composto de partes que podem ser desligadas e religadas. No início, ele é um carregador de pacotes, subjetivo inclusive, e de repente, por razões que lhe são alheias, ele é decomposto, desconstruído, como se diria hoje, e reconstruído num outro personagem. E se transforma num valente guerreiro que destrói sozinho uma fortaleza na Ásia, onde estava combatendo.

Quer dizer, essa realidade humana é completamente reduzida à categoria de objeto. Essa ideia está presente no jovem Brecht. Vejam bem, não é propriamente uma ideia marxista. Sabem de onde ela vem? Dos Estados Unidos. É de lá que vem, do behaviorismo, condutismo, como se queira chamar a reflexologia norte-americana. Dentro dessa postura norte-americana, não há de fato subjetividade. O homem se explica ou bem por reações puramente biológicas (quer dizer, objetivas), ou ele é um feixe de relações, ou melhor, de reações, e essas reações sociais todas também reduzem o homem à sociedade, e consequentemente a uma pré-subjetividade.

Vocês têm que entender uma coisa: a Alemanha tem uma fantástica influência da cultura norte-americana. Extraordinária. Sabem que há uma coisa comum, que me chama a atenção na Alemanha – do que eu conheço da Alemanha –, algo que só vejo na Alemanha? São as lojas de moda de faroeste norte-americanas. Sabem aqueles casacos de couro, de camurça, com franjas? Há lojas especializadas nisso.

É preciso imaginar até que ponto a cultura, o povo americano, são constituídos por alemães e ingleses. É por aí, entendem? Eu não tenho um dado preciso, você tem Klaus[v]? Por exemplo, um nazista francês me disse assim: “lá nos Estados Unidos fizeram um plebiscito para saber que língua se ia falar nos Estados Unidos. O inglês ganhou por um voto. E esse voto foi dado por um alemão”. Eu não sei se é fantasia nazista ou não, mas há um fundo de verdade nisso (risos). Entre os nomes norte-americanos, é incrível como há nomes alemães. Essa ideia da cultura…

E sabem quem é o grande educador na Alemanha? É Karl May. Eu o li quando era adolescente numa edição da Editora Globo, li tudo, meu avô, que era alemão, me deu. O livro fundamental Winnetou é a história de um índio norte-americano, um grande herói da juventude alemã. De certa maneira, Karl May foi para a Alemanha o que Júlio Verne foi para a França.

Então, tem toda essa coisa mística da cultura norte-americana dentro da Alemanha, e ainda mais com a nostalgia do descobrimento, universal, a coisa vai longe. Assim, acho que essa coisa de reduzir – há em Brecht, no jovem Brecht, um fascínio pela cultura norte-americana – tem que ser melhor examinada.

E depois, quando estourou a guerra na Alemanha e na Europa toda – bom, Brecht nunca foi muito bem aceito na Rússia –, ele passou por aquilo tudo no princípio da guerra e depois foi para os Estados Unidos. Isso é muito importante, como experiência. Ele estava dentro de uma estética que era toda moldada a partir da categoria do objeto. E foi dentro do capitalismo norte-americano que essa categoria do objeto atingiu um esplendor fantástico, não há mais propriamente sujeito.

Isso quer dizer que na linha de esquerda se verifica a mesma coisa? Não! Vejam a amplidão do problema, para perceberem como ele é amplo; as bases a partir das quais se constitui toda a estética de Brecht. Não é porque no stalinismo, por exemplo, na reflexologia do Pavlov…. o sujeito o que é? Não é. O sujeito não tem estatuto próprio.

Eu me recordo, eu conheci no Brasil, não vou citar nomes, não precisa citar nomes, porque quem é da época sabe disso muito bem, havia grandes críticos de arte: Mário Schemberg[vi], por exemplo, que era meu amigo, fez num espaço público uma crítica violenta contra mim. Fiz uma declaração uma vez, ele estava ao meu lado, ia debater, e ele me arrasou simplesmente porque eu falava muito em sujeito, inconsciente, subjetividade, num livrinho que escrevi há muito tempo e que me deu fama, que de baixos ouvidos, não sei quem inventou isso? Que o Gerd Bornheim era existencialista.

Nem me senti tão mal, não interessava, essas coisas são etiqueta, sem importância. O fato é que aquele tipo de stalinista tinha uma espécie de pudor, que era muito curioso, não se falava em inconsciência, em indivíduo; em sexo, nem pensar. Era uma espécie de quase falta de caráter; ele não falava dessas coisas, isso não existia, o que existia eram relações sociais, e essas relações sociais é que determinavam a realidade toda. Agora, o indivíduo… O Luckács, nos anos 1930, escreveu um livro – Consciência e luta de Classes[vii] – e teve que fazer uma retratação pública para poder se adaptar à cultura stalinista. O livro foi condenado, só reabilitado depois da guerra.

Quero dizer com isso que em todas as áreas: o Mário Pedrosa[viii], o Schemberg, que citei, eram um pouco infiéis, porque tinham uma coisa maravilhosa. Sabem o quê? Eles adoravam pintura abstrata. Porque para o stalinismo, assim como para o nazismo, pintura abstrata era uma indecência, uma decadência burguesa. Quando destruíram o apartamento do Schemberg em São Paulo, destruíram seus quadros; grande parte era de pintura abstrata, a paixão dele. Tudo isso era um pecado.

Estou dizendo isso apenas para mostrar o seguinte: na primeira metade do século, havia nessa categoria do objeto uma hegemonia que era fantástica. E Brecht estava dentro dessa corrente. Mas é importante entender que em Brecht não há uma aceitação passiva disso. Há toda uma elaboração, uma evolução de Brecht… não que ele se converta à subjetividade, mas esse problema tem que ser de fato discutido, entendem?

Se de repente numa peça – que foi bem montada pelo Fernando Lobo na Aliança Francesa de Botafogo, A Mãe[ix], vocês viram? – surge a mãe, isso é o problema. Por que a mãe foi importante em Brecht? A mãe coragem[x], a mãe… isso nunca foi analisado por ninguém. Em 1933 ele fez essa peça, mas ela é um pouco quadradona, eu diria, de uma dialética fechada demais, mas tem um personagem que é uma mãe. Ela quer entender por que mataram seu filho. Ela quer entender, quer evoluir, quer compreender. Ela se revolta e acaba entendendo.

Aí já começa a haver em Brecht a construção, a elaboração do personagem. Até onde vai o elemento subjetivo ou não, é outro problema, pois no fundo Brecht nunca se conciliou completamente com essa ideia da subjetividade. Vejam bem como é. Eu repito: nós vivemos em função de duas categorias: ou sujeito, ou objeto. O sujeito é muito complicado, porque está comprometido com toda uma tradição metafísica, teológica e por aí vai…, mas a grande chave estava na categoria do objeto. O que eu disse para vocês? Quis mostrar o quanto essa categoria do objeto está presente até hoje. Quando se assiste a televisão… no fundo, a televisão reduz todo mundo à categoria do objeto. É um repositório de ações, reações…e todo mundo adora ou não e, pode ser bom, pode ser mal. Pode até haver uma certa crítica, mas até que ponto?

E a crítica pode ser o nascimento do sujeito, mas no fundo está tudo dentro da categoria do objeto. Então a coisa é complicada.

Mas o interessante em Brecht é o seguinte: no O homem é homem, que usei como exemplo, há uma hegemonia da categoria do objeto que é absoluta. Mas há toda uma evolução… não que Brecht se converta à categoria do sujeito, mas de certa maneira, por meio de seu teatro, ele vai conquistando o sujeito, querendo ou não. Se pegarmos uma peça, Mãe coragem, por exemplo, claro que ela é ignorante, claro que é marginal, claro que não sabe nada do que está acontecendo, mas Brecht era pacifista, era contra a violência. Sempre foi, desde sua juventude. Ele quis fazer uma peça contra a guerra. E fez! Um dos textos mais geniais do século XX.

Só que ela, a personagem principal, não entende nada. Perde o filho, a filha casa com um soldado, e ela não entende nada. Acaba a peça e ela canta um hino de louvor à guerra, porque a guerra alimenta seu homem. Ela não entendeu, mas o espectador entende. Esse entendimento do espectador – aí entra a ciência, daqui a pouco vou falar disso – é fundamental, porque a Mãe coragem é um personagem com uma força “psicológica” muito grande, é realmente um personagem, ainda que ela não entenda nada. Então, de certa maneira, a peça acaba sendo uma crítica à presença do elemento psicológico pessoal. É isso? É meio complicado responder (risos!). E essa é toda uma evolução de Brecht.

No fim da vida, isso é uma coisa curiosa em Brecht, que não se vê analisada… Sabem o que é? Brecht deve ter lido Stanislavski – suposição minha, mas garanto que é verdade (risos!) –, por que Stanislavski era um homem muito importante, com um dos métodos mais importantes para a formação do ator? Não! Para a composição do personagem. Então, ele tinha um projeto genial, único na história, de escrever oito livros sobre isso, embora tenha escrito só dois. E Stanislavski nunca estudou psicologia. Ele não sabia… e era, inclusive, autodidata. Claro que naquele tempo não havia psicologia. Não existia psicologia. A não ser Dostoievski, que é uma maravilha, que vale mais que toda a psicologia.

Em 1932 dois discípulos de Stanislavski foram para Nova York apresentar um espetáculo. E esses dois alunos ficaram lá. Acho isso uma coisa muito interessante. Nessa época, nos Estados Unidos, estava começando uma espécie de reação à hegemonia da categoria do objeto. Então, a partir daí, a psicanálise se introduz no método de Stanislavski. Aí começa a surgir, por exemplo Tennesse Williams[xi], a histeria, subjetividade pura, mas isso é outro problema. Não vou entrar nisso aqui.

De qualquer maneira, esse subjetivismo estava alicerçado no grande teatro – um teatro fantástico. Do ponto de vista da formação de atores, evidentemente, estava alicerçado numa espécie de reabilitação da categoria do sujeito, estão me entendendo? Através da psicanálise.

Isso é Stanislavski? Mas nem um tantinho assim! Stanislavski nunca tinha lido Freud. Mas o principal, sabem o que é? É que no fim da vida Stanislavski publicou em Moscou uma conferência. Eu conheço a versão alemã. Não sei se está traduzido para o português. É uma conferência muito interessante chamada: “Da importância das ações físicas”. Para o ator compor o personagem.

E Brecht estava elaborando uma coisa… em meu livro chamo atenção para isso, acho que sou a primeiro a falar disso, nem na Alemanha se fala, nunca li, e até ontem eu li tudo [risos]. Há uma palavra que ele usa… é um hábito alemão usar o latim. É a palavra “gestus”. O gestus é uma coisa muito curiosa em Brecht. Ele não foi um teórico, repito. Ele usa a palavra “gestus” nos textos da maturidade apenas três vezes. Pelo gestus o ator tem que descobrir fisicamente… o físico pode incluir também a palavra, pode incluir… o lencinho da Desdemona que o Iago vai usar em Otelo[xii]. Ele tem que descobrir um certo jeito de ser que defina o personagem. Estão entendendo como é? A construção do personagem vai depender da construção do gestus. Claro que a partir disso o ator pode fazer uso de outras coisas… manifestar uma demência, outros níveis de gestualidade ou coisas assim. Mas o que define o personagem é o gestus.

Então, se sou por exemplo, mentiroso. Qual é o gestus do mentiroso? Ele faz qualquer coisa, um trejeito com a mão, mexe com a cabeça, sei lá o quê. E quando se vê aquele gestus se entende o que é a mentira, por exemplo. Então, o gestus, que não é só o físico, mas é fundamentalmente… Stanislavski escreve, acho que em sua autobiografia, ele fala… e ele não sabia compor o personagem. Procurava, procurava, faltava um ponto de partida. Aí ele viu sabem o quê? Nos arredores de Moscou, uma cabana forrada de um musgo, assim um verde-cinza. E quando viu aquela cor, ele entendeu o personagem. Ele fez a maquiagem e compôs todo o personagem a partir disso. Isso é o gestus em Brecht. Quer dizer que Stanislavski também entrou nessa linha do Brecht.

Só que Brecht não sabia disso. Ele fez isso por conta própria. Ele disse: “Tenho que descobrir com a palavra ou sem a palavra; com o lencinho da Desdemona ou sem o Lencinho; tenho que descobrir um caminho a partir do qual eu possa, de fato, compor o personagem”. Isso é o gestus! Daí se entende por que no fim da vida Stanislavski fez essa conferência sobre a importância das ações físicas. Foi em 1948, e é claro que Brecht conheceu isso, viveu na Alemanha Oriental. As coisas circulavam, tinham que circular.

Tanto que a partir daí, nos idos de 1950, últimos anos de Brecht, há uma espécie de elaboração de Brecht por Stanislavski. Então ele começou a discutir… não Brecht sozinho. Brecht não existe sozinho. Porque Brecht é uma coisa coletiva; quando ele montava um espetáculo, nunca estava sozinho como “eu, diretor do espetáculo”. Era sempre uma coisa coletiva. Meio mentirosa também, porque ele, mais que tudo, era fundamental. Mas era isso, ele discutia tudo com todos.

Então ele começou a fazer um seminário sobre Stanislavski, a estudar Stanislavski. Mas isso tudo não ficou muito claro. Ele faz, num texto, um elogio a Stanislavski. Mas que Stanislavski? Claro que não é o daquela linha norte-americana, do estudo psicanalizado; claro que não é um psicologismo dessa ou daquela maneira. Contudo, há uma abertura para a compreensão do personagem. Uma vivência maior da ideia desse personagem. Stanislavski – seu primeiro mestre foi Tchekhov.

Tchekhov não tem personagem definido, não tem Galileu. É toda uma atmosfera. É toda uma coisa meio indefinida. Então, há que se traduzir essa indefinição. De repente, tem um personagem que é uma coisa maravilhosa. Sabem o que é? É o eterno estudante. O estudante é um indivíduo que leva por definição uma vida provisória: “Quero meu diploma”. Como é o gestus do eterno estudante? – que no fundo é uma recusa da responsabilidade. É uma recusa à vida. Não vou trabalhar, vou esperar: estou estudando! [risos].

Como é o gestus do estudante? A pergunta do Tchekhov do teatro de Roma é uma maravilha. É uma pesquisa fantástica que tem que ser feita. O ator tem que chegar a expressar, não basta que diga: “Não, não vou estudar em cena”, ele tem que mostrar que é o eterno estudante pela sua interpretação. E a interpretação passa por esse gestus. Daí o diálogo, que não é uma inclusão, não é simplesmente a suspensão daquela hegemonia da categoria do objeto. E também não ignora mais a categoria do sujeito.

O Galileu[xiii], por exemplo, ignora o sujeito? Claro que não. Quero dizer que é toda uma evolução. E essa evolução em Brecht se faz dentro de um conflito que é profundamente contemporâneo. Daí a vitalidade e a importância de Brecht. Porque ele simplesmente não tem a resposta na mão. Ele vive o problema. Essa é a questão em Brecht. Essa vivência do problema não vem da decisão, o jovem Brecht escolheu o objeto, mas depois isso é arrefecido.

É o conflito da relação sujeito e objeto que tomou certa dianteira em Brecht. Não que ele deixe de ser materialista, que ele deixe de escolher o objeto ou coisa que o valha, mas ele tem toda… como é o gestus? É o personagem. O gestus é a construção do personagem. Então o que é? É psicologismo ou é sociologismo? No fundo, essas discussões começam a perder um pouco o sentido. Acho que, na cultura contemporânea, falar em espiritualismo, materialismo é uma velharia. Não tem mais sentido. A humanidade está caminhando para outra coisa. É uma superação disso tudo.

Aqui entra outro elemento fundamental para entender Brecht, é que há, a partir do fim do século passado, na pintura, na literatura, uma quarta estética. Isso é extremamente importante. Isso desvia um pouco a atenção do sujeito ou do objeto em Brecht. Deixa passar um pouco esse tipo de discussão, de opção ideológica.

É uma quarta estética que está, por exemplo, na Madame Bovary de Flaubert ou nas maçãs de Cézanne. Cézanne pintava a maçã? A maçã de Cézanne, claro. Só que quem vê a maçã não entendeu nada. Esse é o problema! Ele pintava a pintura. O que é muito diferente. Ele estava interessado na linguagem plástica.

A Madame Bovary é uma história boba, chata, de um casalzinho com uma aventura até farofeira… o filme mostra isso. O que o filme não mostra é o que é a linguagem de Flaubert. O que Flaubert está inventando é o Romance do século XX, a questão da linguagem. Quando Picasso pintava aquela maravilha que é a mulher dele – a Jacqueline, um pescoço modelo perfeito –, ele pintava a mulher dele? Ele era literalmente um adúltero. Sabem por quê? Porque ele não fazia o retrato de Jacqueline. Ele pintava a pintura. Era um laboratório para pintar a pintura, para pintar a linguagem plástica. Esse é o problema.

Então a arte do século XX se entende mais ou menos por aí. Por exemplo, no século XX não há mais a arte do retrato, que é a glória da pintura a partir da Renascença: é a arte do retrato. Picasso fez retrato? Alguma coisa no princípio sobretudo. Quem é o grande retratista do século XX? Francis Bacon. Estou de acordo! Não tem mais arte do retrato, não tem mais Rembrandt, que é o homem do retrato. O que está acontecendo com o sujeito?

Tudo faz parte daquela coisa que eu disse antes. Posso reduzir a categoria do objeto? A pintura, por exemplo, vai por outro caminho, como Beckett também vai por outro caminho: a exploração da linguagem – está aquém ou além de sujeito e objeto.

Então eu faço pintura abstrata. Pode ser figurativa. Picasso, por exemplo, sempre fez pintura figurativa. Picasso nunca fez um quadro abstrato. Mas o que ele sempre fez foi a exploração da linguagem plástica. E aí é que entra Brecht.

Querem ver uma coisa curiosa? Eu fiz uma declaração há tempos, na Folha de S. Paulo, dizendo que o teatro de Brecht era social e não político. O jornalista da Folha reagiu, dizendo que não, que isso, que aquilo, mas é verdade! É assim que tem que se entender em que sentido ele faz essa quarta estética, a estética da linguagem. Porque Brecht teve dois anos de experiência que foram fundamentais para ele, com um grande amigo dele, Erwin Piscator, no fim dos anos 1920. Só que Brecht saiu dessa experiência, ou entrou nessa experiência, entendendo melhor o que ele queria. O que ele queria não era teatro político.

O teatro, o espetáculo, tem que ser, para Piscator, literalmente um comício, a causa, o partido, o PC, que era o partido do próprio Brecht nessa época – ele começou a se converter ao marxismo em 1926, e logo em seguida conheceu Piscator. O que fazia Piscator? Ele fazia o teatro arrebatar multidões. Fazia o teatro em praça pública para derrubar tudo, era o teatro das agitações políticas. E Brecht disse: “Eu não quero isso. Eu quero um teatro social”. O que ele fez a vida inteira foi teatro social. Claro que o teatro social se confunde com o que eu disse antes: a categoria do objeto.

Vejam bem. No tempo do nazismo… Há uma peça, uma coleção de peças, chamada de Terror e Misérias do Terceiro Reich[xiv]. Que são cenas, são 26 ou 27 cenas, anedóticas, no sentido europeu da palavra. Cenas singulares, situações singulares, em pequenos temas que ele punha como esquetes baseados nos rumores de rua, em certas coisas que se ouvia na imprensa. Aquela mais famosa vocês conhecem, né? Um casal. Eles eram judeus, e o filho pertence a um grupo da juventude hitlerista. E o filho sai. E o casal morre de medo. O filho não volta mais. Eles pensam que o filho vai delatar os próprios pais. E o filho volta. Ele tinha ido comprar chocolate.

São essas coisas que Brecht toma e põe em cena com uma força e um impacto político à maneira de Piscator. Só que, a certa altura, em seu diário, ele diz: “Isso não é teatro”. Isso é propaganda política. Se vocês, no Brasil, por exemplo, quiserem usar essa cena, adaptem. O que interessa é o impacto imediato. É a ação política imediata. Mas Brecht não fez isso na sua dramaturgia. Ele não faz política. Faz crítica social, que é outra coisa. Ele transporta o espetáculo – já antes do marxismo dele, O homem é um homem – para o Oriente, para uma coisa meio arqueológica, para o Império romano ou coisas assim. Faz o que ele chama de distanciamento.

E o instrumento para entender isso tudo não é a política, embora tudo possa ter e tenha consequências políticas. O caminho não é a urgência do partido. O caminho de Brecht, sabem qual é? É a ciência. Para Brecht, tudo passa pela ciência. Não é por acaso que escreveu Galileu, por exemplo. Ele tinha o mito da ciência na cabeça. Já o jovem Brecht pré-marxista. A ciência é o grande… E que ciências seriam essas? Claro que as ciências sociais, a história, a ciência econômica, a estatística, que é muito importante – na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial foram mortos tantos milhões de pessoas. Mas a partir da informação científica ele elabora todo um esquema que não é precipuamente político, mas é totalmente social.

E é justamente essa elaboração pela ciência o que ele tem de formal. A pesquisa dele passa sempre pela cientificidade, vamos dizer… E é a ciência que está na base de tudo aquilo que se chama efeito do distanciamento. Não é por acaso que lá no fim dos anos 1930 ou 1940, por aí, ele faz uma aproximação sabem do quê? Ele acha que o público dele, no fundo… “O espetáculo sou eu que estou falando para vocês, porque estou transmitindo a ideia, e o espetáculo tem que transmitir a ideia”. Ele acha que o espectador não tem que ser wagneriano… ou como quer Tennesse Williams…

Ele tem que ser como o filósofo grego. Não para tornar o público filósofo, mas o público tem que vir munido de certas virtudes, de uma certa disposição. O espetáculo tem que suscitar isso no público para dar validade ao espetáculo. Que são o que: a admiração, Thomasen, o espanto, que é o ponto de partida da filosofia. Quer dizer, o espetáculo tem que ensinar o público a ver as coisas – quando o menino compra o pão na padaria – de tal maneira que ele fique espantado, como se estivesse vendo isso pela primeira vez. Isso é a admiração.

Normalmente eu vejo coisas, mas não vejo coisa nenhuma. Em algum outro lugar isso acontece o tempo todo e ninguém se dá conta. Não age nem reage. E de repente o teatro ou a filosofia grega ensinam isso: arrancam o homem de sua comodidade, de seu conforto usual e fazem com que ele entenda o fato pela primeira vez.

E a segunda característica é esta: justamente por ficar espantado, chocado, por ver as coisas pela primeira vez, desenvolvo o espírito crítico. Começo a julgar o que estou vendo. Isso é filosófico. Isso não quer dizer que o espectador tenha que saber toda a filosofia de Aristóteles, mas ele tem uma postura fundamental, ou ponto de partida, que é filosófica. E esse é o ponto de contato de Brecht com toda a cultura grega antiga. Quer dizer, o caminho não está, vejam bem, na veiculação ou na informação do dado científico.

Não tem sentido dizer que na Segunda Guerra morreram tantos milhões de pessoas ou coisa que o valha. Isso é perda de tempo. Está numa coisa anterior, que é a gênese de toda a ciência da condição humana, no sentido que é profundamente ocidental e está na base da própria filosofia ocidental. Então o indivíduo tem que se tornar distanciado pelo espanto, mas ao mesmo tempo desenvolvendo espírito crítico; essa criticidade banhada no espanto, na admiração, é que está na base de toda a pesquisa formal de Brecht. Porque Brecht foi um formalista de ponta a ponta.

Minha convicção mais profunda é exatamente essa. Eu acho. Claro que ele teve impacto na produção social, claro que ele viveu como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, claro que ele passou por experiências absolutamente incríveis, sociais, políticas, mas ele entendeu que para fazer arte, uma arte que ele queria: Piscator não era suficiente. Piscator era efêmero. E foi, desapareceu. Piscator não era o caminho.

O caminho está numa pesquisa formal. Daí a famosa polêmica com Luckács. Ele dizia que o teatro de Brecht é formalista, abole os meios e os fins e despolitiza. Ao que Brecht respondeu: “Formalistas são vocês, que querem fazer uma arte popular baseada em Balzac e Thomas Mann, vocês são uns burgueses”. Mas como? A arte nova tem que ser completamente diferente. O ponto de partida é diferente, e aí parece que se insere na veia, eu diria, na alma, na trilha, de toda a arte do século XX, que é justamente a pesquisa formal.

Aí se chega ao ponto: quem mais fez isso, de explorar como é a linguagem do gestus? Como o que Picasso fazia com o quadro; a linguagem plástica é que interessa. O ator, para produzir todo o impacto com o que quer dizer, socialmente ou não, tem que fazer essa pesquisa formal. E essa pesquisa formal não vem do comício, vem do saber, da ciência. E essa ciência tem que ser conduzida, a partir da prática teatral, de tal maneira que ela chegue a configurar a própria possibilidade ou a criação do gestus adequado, que define o personagem e atinge diretamente o espectador. Quer dizer, não é uma experiência aleatória de fazer teatro social, político ou coisa que o valha.

É toda uma técnica elaboradíssima que Brecht desenvolveu, que passa por essa exploração da linguagem formal, na busca de uma gestualidade essencial. E esse mesmo homem que chegou a essa consciência tão lúcida ou então por causa dessa consciência tão lúcida em relação a todo trabalho dele, no fim da vida dizia: “Não! O caminho não está no Épico, o caminho está no teatro dialético”. O quê ele entendia por dialético, no caso, não se sabe. Nos últimos anos de Brecht, ele fez muitos projetos, mas não fez mais nenhum texto definitivo. Parece que o tempo dele já tinha passado em função de uma esperança numa linguagem outra, mas a questão está na linguagem. Ele talvez não soubesse mais configurar ou criar, de fato, esse novo caminho.

Quero dizer que todo o Brecht tem que ser considerado não uma resposta, mas exatamente o contrário: Brecht é um ponto de partida. Um ponto de pesquisa que forçosamente leva a uma espécie de reinvenção do teatro. Se eu imito Brecht, repito Brecht, estou condenado a fazer um museu. O importante é que as técnicas brechtianas sejam assimiladas de maneira tal que elas se tornem totalmente compatíveis com a criatividade teatral.[xv]

*Gerd Bornheim (1929-2002) foi professor de filosofia na UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brecht: a estética do teatro (Graal).

Notas

[i] Gerd Bornheim. Brecht: a estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.

[ii] Alguns ensaios e artigos podem ser encontrados em: Gerd Bornheim. O Sentido e a Máscara. São Paulo: Perspectiva, 1992; Gerd Bornheim “Os Pressupostos Gerais da Estética de Brecht”. In.: Brecht no Brasil. Organização Wolfgang Bader. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; Gerd Bornheim “Sobre o Teatro Popular”. In.: Encontros com a Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979; Gerd Bornheim. Páginas de filosofia da arte. Rio de Janeiro: UAPE, 1998.

[iii]Bertolt Brecht. A vida de Galileu – 1938-1939. In: Teatro Completo, vol. 6. Tradução Roberto Schwartz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

[iv]Bertolt Brecht. Um homem é um homem – 1924-1925. In.: Teatro Completo, vol. 2. Tradução Fernando Peixoto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

[v]Referência a Klaus Vetter, ex-diretor do Instituto Goethe no Rio de Janeiro e em São Paulo, cineasta, produtor cultural, fundador do centro coreográfico de dança no Rio de Janeiro e amigo de Gerd Bornheim.

[vi]Mário Schemberg (1916 -1990), físico brasileiro e professor da USP. Atuou nos meios políticos e culturais e foi reconhecido internacionalmente por suas pesquisas com mecânica, gravitação e eletromagnetismo.

[vii]Georg Luckács. Histoire et conscience de classe. Trad. K. Axelos e J. Bois. Paris, Les Éditions de Minuit, 1960.

[viii]Mário Pedrosa (1901-1981), crítico de arte e militante político.

[ix]Bertolt Brecht. A Mãe – 1931. In.: Teatro Completo, vol. 4. Tradução João Neves. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. Trata da vida da revolucionária Pelagea Wlassowa (segundo o romance de Máximo Gorki).

[x]Bertolt Brecht. A Mãe Coragem e seus Filhos – 1939. In.: Teatro Completo, vol. 6. Tradução Geir Campos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

[xi]Pseudônimo de Thomas Lanier (1914-1983), escritor e dramaturgo norte-americano. Abordava o erotismo, a brutalidade, entre outras coisas.

[xii]William Shakespeare. Othello. Penguin Popular Classics, 1994.

[xiii]Peça teatral de Brecht

[xiv]Bertolt Brecht. Terror e Miséria no Terceiro Reich – 1935-1938. In.: Teatro Completo, vol. 5. Tradução Gilda Osvaldo Cruz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. A referida cena é “O Espião”.

[xv] Conferência proferida por Gerd Bornheim no Teatro Dulcina no Rio de Janeiro em 3 de fevereiro de 1998, dentro da programação do Ciclo de Leituras de Bertolt Brecht organizado por Caco Coelho. Publicada em Arte brasileira e filosofia. Espaço aberto Gerd Bornheim.Org. Rosa Dias, Gaspar Paz e Ana Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: Uapê, 2007.