Por PAUL KRUGMAN*

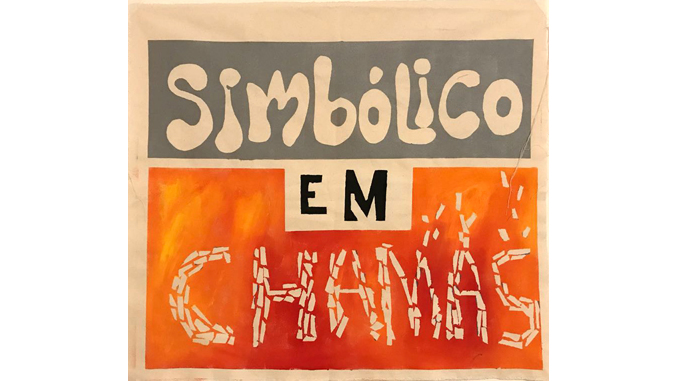

As criptomoedas podem provocar a próxima crise financeira global

Lembram-se de A Grande Aposta? O livro de 2010 de Michael Lewis, transformado em filme em 2015, contou a história da crise financeira global de 2008, acompanhando um punhado de investidores que estavam dispostos a apostar no impensável – a proposição de que o enorme aumento nos preços dos imóveis habitacionais nos anos anteriores à crise não era mais que uma bolha, e que muitos dos instrumentos financeiros aparentemente sofisticados que ajudaram a inflacionar a habitação acabariam se revelando um lixo inservível.

Por que tão poucos estavam dispostos a apostar contra a bolha? Boa parte da resposta, sugiro eu, se deve ao que poderíamos chamar de fator de incredulidade: o tamanho do erro na avaliação de preço que os céticos alegavam ver. Ainda que houvesse evidências claras de que os valores das moradias estavam fora da curva, era difícil acreditar que pudessem estar tão fora da curva, que 6 trilhões de dólares em riqueza imobiliária evaporariam, que investidores em títulos lastreados por hipotecas perderiam cerca de 1 trilhão de dólares. Simplesmente não parecia plausível que os mercados – e a sabedoria popular dizendo que os mercados estavam bem – pudessem estar tão errados.

Mas estavam. O que nos leva ao estado atual das criptomoedas.

Na semana passada, a Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos informou que “as criptomoedas estão rapidamente se tornando o meio de pagamento preferido de muitos golpistas”, representando “cerca de um em cada quatro dólares informados como perdidos por conta de fraude”. Dado o pequeno papel que as criptomoedas desempenham nas transações comuns, isso chega a ser impressionante.

É verdade que a quantia relatada pela FTC não é tão grande – cerca de 1 bilhão de dólares desde 2021 –, mas isso soma apenas as perdas reportadas por fraude evidente, onde as pessoas foram induzidas a pagar por ativos inexistentes. Não se computam os golpes não reportados, menos ainda o dinheiro investido em ativos que existiam, mas que eram fundamentalmente imprestáveis; ativos como o TerraUSD, uma “stablecoin” (“moeda estável”) que não era nem estável nem uma moeda. O colapso do TerraUSD no mês passado eliminou 18 bilhões de dólares em valor, em alguns casos consumindo as economias de uma vida de muitas pessoas. Até onde sabemos, os fundadores do TerraUSD realmente acreditavam em seu produto, e não tão simplesmente surrupiaram o dinheiro dos investidores. Então eles não estariam promovendo uma fraude, no sentido legal. De qualquer maneira, seus investidores perderam suas economias.

Quem será o próximo? Como escreveu recentemente Hillary Allen no Financial Times, o TerraUSD pode ter se mostrado excepcionalmente frágil, mas a verdade é que é difícil entender por que, em geral, as stablecoins precisariam existir. “As stablecoins começam com uma tecnologia de base intrincada e ineficiente, visando evitar os intermediários” – ou seja, bancos convencionais – “para depois acrescentá-los de volta (com frequência, com aparentes conflitos de interesse)”.

Como vários analistas apontaram, as stablecoins podem parecer high-tech e futuristas, mas aquilo a que mais se parecem são os bancos do século XIX, em especial os bancos norte-americanos durante a free banking era[1] antes da Guerra Civil, quando o papel-moeda foi emitido por instituições privadas em grande parte não regulamentadas. Muitos desses bancos faliram, em vários casos por conta de fraudes, mas sobretudo por conta de maus investimentos.

Agora, alguns economistas modernos voltam a defender a era da liberdade bancária. Talvez não surpreendentemente, os defensores do free-banking, como os entusiastas das criptomoedas, tendem a uma inclinação libertária. Seus mais ardorosos defensores estão associados a think tanks de direita, que também promovem o negacionismo ambiental e se opõem às medidas sanitárias contra a covid-19. Ainda assim, durante a era da liberdade bancária, as moedas privadas de fato circulavam e funcionavam como meio de troca.

Indiscutivelmente, no entanto, isso ocorreu pela inexistência de alternativas melhores: as “verdinhas” (greenbacks) – cédulas de dólar emitidas pelo Tesouro dos Estados Unidos [a partir de 1861] – ainda não existiam. Hoje, dólares e depósitos bancários assegurados pelo governo, sim, existem. Então, as stablecoins praticamente não desempenham qualquer função nas transações comerciais correntes. Para que servem, então, esses ativos?

A mesma pergunta pode ser feita a respeito das criptomoedas em geral. Tenho estado em diversos colóquios em que os céticos perguntam, da maneira mais educada possível, o que as criptomoedas fazem que não pode ser feito mais facilmente com os meios de pagamento convencionais. Eles também perguntam por que, se a criptomoeda representa o futuro, o Bitcoin – que foi introduzido em 2009! – ainda não encontrou qualquer uso significativo no mundo real. Na minha experiência, as respostas são sempre uma salada de palavras desprovida de exemplos concretos.

OK, os criminosos parecem achar as criptomoedas úteis. Uma investigação jornalística recente da Reuters descobriu que, nos últimos cinco anos, o câmbio da criptomoeda Binance lavou pelo menos 2,35 bilhões de dólares em fundos ilícitos. E a que pé poderiam estar as aplicações lícitas?

Sugerir que as criptomoedas não fazem sentido, no entanto, vai contra o fator de incredulidade. No seu pico, em novembro passado, as criptomoedas montavam quase 3 trilhões de dólares. Os primeiros investidores tinham obtido lucros gigantescos; escolas de negócios famosas oferecem cursos de blockchain; prefeitos competem para ver quem consegue tornar sua cidade mais amigável às criptomoedas.

Soa extremado e implausível sugerir que uma classe de ativos que tenha se tornado tão grande, e cujos promotores adquiriram tanta influência política, possa carecer de qualquer valor real, que se trata de uma casa construída não sobre a areia, mas sobre absolutamente nada.

Ainda assim eu me lembro da bolha imobiliária e da crise do subprime. E para o caso de você me perguntar, sim, parece que passamos da grande aposta para o grande golpe.

*Paul Krugman é professor na Universidade de Princeton (EUA). Foi agraciado com o prêmio Nobel de Economia em 2008.

Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel.

Publicado originalmente no jornal The New York Times.

Nota do tradutor

[1] “Era da Liberdade Bancária”: de 1837 a 1866, período em que as permissivas leis federais e estaduais sobre a atividade bancária possibilitavam que praticamente qualquer pessoa pudesse abrir um banco e emitir moeda.