Por ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA*

Um inventário de hipóteses para o Brasil contemporâneo

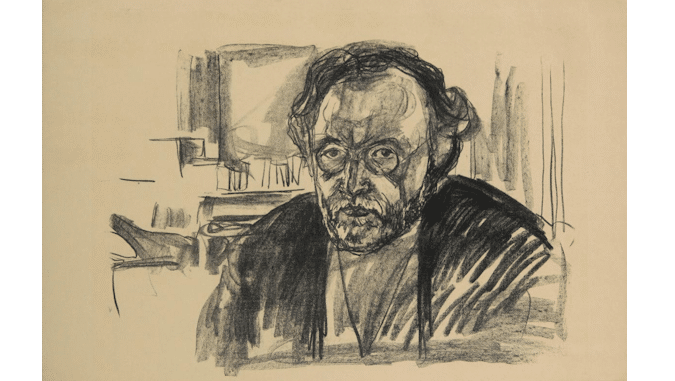

A interação entre as dimensões econômica e política é um dos temas mais complexos das ciências sociais. O fio condutor das reflexões de Albert Hirschman gira em torno desta relação problemática. O economista-cientista político– de origem alemã, naturalizado estadunidense – acompanhou em sua obra os sucessivos “engates” e “desengates” entre essas dimensões por meio das “alternâncias entre autonomia e interdependência” [1].

Em vez de uma relação direta e funcional entre a economia e a política – o que levaria à formalização de modelos teóricos rígidos e com reduzido potencial analítico –, Hirschman recomenda a investigação desta conexão intrincada e imprevisível a partir de experiências históricas concretas. É o que se depreende de suas análises certeiras e sutis sobre a América Latina, os países desenvolvidos e o Leste Europeu.

Este artigo se propõe a tecer um inventário de hipóteses para o Brasil contemporâneo, por meio de uma abordagem na longa duração, com o objetivo de compreender os “truques da história” e como a interação potencialmente contraditória entre a economia e a política aparece sob distintas configurações.

No período entre 1945-1964, o país vivenciou um período de estabilidade democrática com transformações econômicas e sociais de vulto no bojo do processo de industrialização. A democracia possuía algumas rachaduras: os analfabetos não votavam, o PCB estava proscrito e os militares eram com frequência convocados para “preservar” a institucionalidade vigente. O projeto de desenvolvimento empunhado pelos setores nacionalistas exigia a execução de reformas de base – inclusive no seio do aparato estatal – para promover desenvolvimento com inclusão social. Esse projeto foi finalmente derrotado pelas elites modernizadores do capital que abraçaram o golpe de 1964 como uma forma de lograr “estabilidade política” para a reprodução ampliada das forças produtivas do capitalismo em território nacional.

O regime militar criou as condições para a subordinação da dimensão política aos desígnios da acumulação de capital. A “classe dos outros” – composta pelos que vivem do trabalho e pelos intelectuais contra-hegemônicos – foi expurgada do poder. O tecnocrata se tornou o sustentáculo do regime, fornecendo os meios “ótimos” em termos de política econômica. Na vigência da “autocracia burguesa”, o capital não participava do regime como classe dirigente, mas como classe dominante. O crédito farto, as isenções fiscais, os salários comprimidos, além da mordaça à imprensa, cuidavam de assegurar na marra a “hegemonia” da classe privilegiada e turbinada pelo dinamismo econômico.

Já antes da crise da dívida externa dos anos 1980, vários empresários pularam fora do barco. As próprias elites políticas inventaram novas siglas para assegurar a persistência do passado sobre o presente. Em vez de transição, tivemos acomodação. Por outro lado, os movimentos de base, protagonizados pelo PT, emergiram como uma torrente na expectativa de romper as barragens do autoritarismo. O resultado deste curto-circuito entre a sociedade e a política foi a Constituição de 1988 que, se desagradou a gregos e troianos, transformou-se no espaço em torno do qual se dariam os conflitos nas décadas subsequentes.

Durante os anos 1990, os economistas neoliberais criaram a narrativa de que a Constituição era um empecilho para a estabilização da inflação, o crescimento econômico e o aumento da produtividade. Emendas constitucionais foram aprovadas para facilitar o ingresso do capital estrangeiro e privatizar setores até então considerados estratégicos. Armou-se uma ofensiva para “enterrar” a Era Vargas. Em termos de políticas sociais, prevaleceu uma implantação gradual da Constituição – SUS, financiamento da educação com recursos destinados aos vários entes da federação e benefícios previdenciários não-contributivos. Em termos de legislação trabalhista, o “mercado” tratou de promover a reforma por meio da precarização.

Prevaleceu, portanto, a lógica de que a nova institucionalidade política e jurídica deveria ser alterada, aplicada gradualmente ou ainda contornada pelo mercado conforme os interesses de classe que respaldaram o governo FHC. Apesar dos conflitos sociais, a política adaptou-se à economia, que mostrou ser incapaz de entregar o prometido pelos neoliberais.

A partir dos governos do PT, partiu-se do pressuposto de que o crescimento econômico e a emergência de um novo modelo de desenvolvimento poderiam e deveriam se favorecer do marco institucional existente. Houve a expansão das políticas sociais previstas na Constituição, às quais se agregaram a política de elevação do salário mínimo, o Bolsa Família e a recuperação do poder do Estado, especialmente por meio dos bancos estatais. Foram instituídas, ainda, importantes ações de redução das desigualdades no acesso à educação superior.

Contudo, essa nova agenda política era constrangida pelo chamado tripé da política econômica. A geração de superávits primários – praticados durante todo o governo Lula e o primeiro governo Dilma – deveria contribuir para saldar a conta dos juros da dívida pública. A valorização do câmbio permitiu que os juros caíssem, apesar de terem se mantido altos em termos reais. Neste período, o mercado interno se expandiu, assim como as exportações (não só de commodities), e investimentos externos de todos os tipos fluíram para o país. Mas as políticas de maior adensamento das cadeias produtivas – inclusive nos setores mais intensivos em tecnologia – e de mudança no padrão de inserção externa, assim como um efetivo planejamento estatal,não avançaram de forma robusta.

Dessa forma, a despeito da melhora expressiva dos indicadores sociais, não se lograram as condições para a elevação da produtividade e a redução consistente das desigualdades no longo prazo. A manutenção do tripé da política econômica bloqueava a conformação de um projeto nacional de desenvolvimento.

Qualquer mudança no plano econômico exigia uma reacomodação das forças políticas e sociais que respaldavam o governo que, em 2010, chegou a contar com 80% de aprovação popular. Em síntese, a economia não aparecia como obstáculo, pois gerava no curto prazo dividendos políticos. Por outro lado, uma nova coalizão política e social era a condição para superar os dilemas econômicos. A opção foi não mexer no time que estava ganhando.

Quando se tentou a mudança da política econômica em 2012, ela se fez de forma açodada, sem a costura de consensos, e num contexto de desaceleração. Os dividendos políticos de ontem se evaporaram e o governo Dilma se tornou subitamente responsável por todos os males do país.

A vitória eleitoral de 2014 criou as condições para a ascensão de uma oposição ferrenha, que transcendendo o âmbito dos partidos, recebeu amplo apoio da grande imprensa, da alta finança e de segmentos do Judiciário e do Ministério Público sob a bandeira da Lava Jato. Esta foi a senha para a debandada de todas as frações de classe burguesa antes aninhadas no seio do poder.

Conforme o novo discurso hegemônico, os avanços sociais “populistas” dos anos 2000 e a “corrupção sistêmica” estavam na raiz da “crise fiscal”, abrindo caminho para o golpe de 2016. De maneira deliberada, ocultou-se que o aumento da relação dívida pública/PIB resultava do tombo da economia entre 2015 e 2016, num contexto de elevação dos juros e forte instabilidade política gerada pela oposição sequiosa por tomar o poder “com tudo e com todos”.

Ora, o discurso que orientou o golpe de 2016 inverteu a relação de causalidade. Como a “crise econômica” gerava instabilidade política, a retirada da presidente eleita, ao assegurar o retorno das reformas malogradas dos anos 1990, era a condição para a retomada do crescimento. Por “reformas”, entende-se o aniquilamento da carta constitucional em todos os seus pontos estratégicos. Como cereja do bolo veio a lei do teto dos gastos, que compromete o funcionamento da administração pública e asfixia o papel do Estado como indutor de investimentos. O crescimento raquítico entre 2017 e 2019, num contexto de juros ainda elevados, trouxe a crise fiscal permanente.

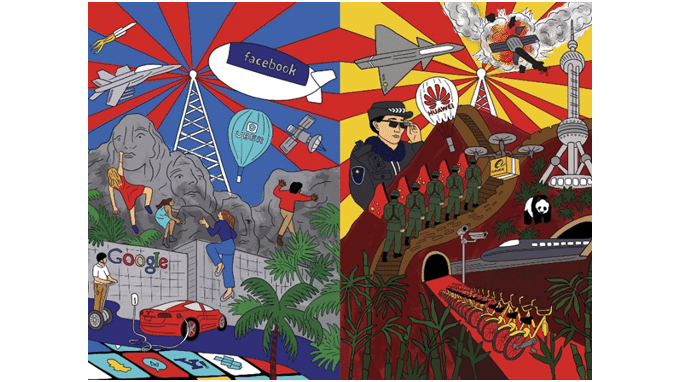

Com a chegada do capitão ao poder, a agenda da destruição do Estado e dos direitos unificou as várias frações de classe da burguesia. Os neoliberais deram lugar aos “milicianos de mercado”, para usar a imagem de uma das bases de apoio do governo. A corrosão dos nexos de solidariedade econômica acionados pelo Estado, ao longo da história, enfraqueceu as relações intersetoriais e inter-regionais que haviam erguido uma estrutura econômica e social complexa.

O território nacional foi despedaçado, transformando-se literalmente em terra arrasada para a conquista estrangeira.

Neste contexto, não é mais possível engatar num novo processo de acumulação de capital duradouro. A acumulação primitiva de capital generalizada é a morte do capitalismo enquanto processo dinâmico e contraditório, pois exige a demolição do Estado regulador e do assalariamento com direitos.

A política da demolição – não há “fascismo”, nem “populismo” e muito menos “desenvolvimentismo” capaz de se encaixar nesta nova fórmula –impede qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico. O ódio de classe dos estratos sociais médios – individualistas, autoritários e anti-estatais – sepultou a democracia burguesa sonhada pelo operário presidente, onde todas as classes teriam o seu quinhão divino.

O problema volta a ser essencialmente político antes de ser econômico, até porque não há e não haverá saída para o capitalismo no Brasil enquanto os “milicianos de mercado” estiverem no comando. Tampouco isso basta. Se eles forem defenestrados, o “Centrão” assumirá o protagonismo, usando os nacos do Estado para distribuir benesses aos apaniguados. A crise fiscal perdurará, sem desenvolvimento, jogando o discurso neoliberal, ao menos no que se refere à política econômica, na lata de lixo da história.

Hora de a burguesia acordar e entender que a sua submissão ao oportunismo por meio da “engenharia do assalto” não assegura estabilidade política e, no limite, se volta contra os seus interesses no longo prazo, conforme a síntese de Wanderley Guilherme dos Santos em sua última obra [2].

Goste-se ou não, essa tarefa de convencimento cabe à esquerda. Trata-se de reestabelecer as pontes entre as várias forças sociais e políticas. Para começar a reconstruir o que sobrou dessa terra arrasada, onde um dia se imaginou que o desenvolvimento econômico poderia frutificar com democracia e redução das desigualdades. É muito cedo para jogar a toalha. A história não parece nos oferecer outra alternativa.

*Alexandre de Freitas Barbosa é professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP).

Notas

[1] HIRSCHMAN, Albert. Auto-subversão: teorias consagradas em xeque. São Paulo, Companhia das Letras, 2016, p. 250, 253-257.

[2] SANTOS, Wanderley Guilherme. A democracia impedida: o Brasil no século XXI. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017, p, 7-8, 16-17.