Por JOSÉ RAIMUNDO TRINDADE*

A importância da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP)

Introdução

Nas próximas semanas teremos o Congresso da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP). Fundada em 1996, no auge do ciclo governamental neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, esta entidade congrega o maior conjunto de pesquisadores da economia política heterodoxa e radical no Brasil. O próximo encontro da Sociedade Brasileira de Economia Política SEP se dará pela primeira vez na região amazônica, no estado do Pará, mais precisamente no município de Marabá.[i]

Por conta da importância da disputa ideológica e teórica no interior da chamada ciência econômica e pelas especificidades do processo quase que contínuo de intervenção do discurso econômico na sociedade, vale estabelecer algumas considerações e análises da importância da referida instituição da sociedade civil e do caráter da disputa teórica que envolve a própria lógica de existência desta ciência.

O artigo que segue busca desenvolver três elementos que consideramos centrais na atual conjuntura e que se integra tanto a realização do Congresso da Sociedade Brasileira de Economia Política, mas principalmente na disputa colocada na sociedade brasileira e mundial sobre o futuro do capitalismo e da própria civilização humana, sem nenhum tipo de dramaturgia.

Primeiramente busca-se elucidar o significado ideológico e tecnicista do que se denomina de ciência econômica, se contrapondo ao termo clássico economia política, observando-se também a diversidade de escolas e linhas explicativas presentes na atual configuração do pensamento econômico. Num segundo momento, faremos uma breve aproximação histórica da entidade, buscando socializar os fatos que levam a organização de uma entidade alternativa ao pensamento hegemônico neoclássico e de equilíbrio fiscal predominante na academia brasileira e internacional.

Por fim, estabelecemos alguns elementos conjunturais que reforçam a necessidade de se contrapor a qualquer pensamento hegemônico e que se vincula a manutenção de uma dupla ordem sistêmica: a predominância do ganho capitalista (lucro) sobre o bem-estar da sociedade e o uso das instituições do Estado para manutenção da referida ordem sistêmica.

A disputa teórica e histórica na economia política

O desenvolvimento da assim denominada “ciência econômica” ao longo dos últimos quatro séculos, tomando como marco a obra de Adam Smith (1776), se estabelece erigida em diferentes escolas de pensamento, formações teóricas diversas e interpretações marcadas tanto por elementos interpretativos diferenciados, como também, como denota Hunt (1988, p. 22) por aspectos “cognitivo, científico, quanto (…) emotivo, moral ou ideológico”.[ii] Vale aqui reforçar o componente ideológico e melhor tratá-lo, como o faremos mais adiante.

Assim, as diferentes construções históricas na economia não se estabeleceram propriamente como interações paradigmáticas, como considerava Thomas Kuhn (1989) em relação as ciências naturais, especialmente física e química.

A disputa teórica na chamada economia política clássica já se deu com o nítido caráter das disputas de classes sociais, sendo que o questionamento da teoria clássica do valor trabalho, desenvolvida por Smith e Ricardo, foi duplamente atacada: pela conformação da lógica utilitarista, que originará o conjunto diferenciado de formações neoclássicas e keynesianas contemporâneas e, por outro, a construção de uma linha alternativa que, reformulando a teoria do valor trabalho, mas mantinha o nexo objetivo de explicação da produção da riqueza social. Voltaremos a essas duas grandes formulações mais à frente.

Porém, o núcleo da teoria econômica, que se altera historicamente, mas mantém elementos analíticos que se convencionam denominar de neutros e naturais, especialmente a teoria neoclássica, converge para um paroxismo que Joseph Schumpter (1964, p. 194) denominou de “economia do tipo Crusoé”, uma ciência baseada em alto formalismo, porém onde somente um agente econômico representativo, “Crusoé”, pode “ser imaginado avaliando os seus vários meios escassos de produção de acordo com as satisfações marginais que ele sabia serem dependentes da posse [de renda] respectiva”.

A análise da chamada “economia vulgar”, como Karl Marx (2013, [1867]) denominava os autores utilitaristas como Jean Batista Say e Jeremy Bentham, precursores da atual economia neoclássica marginalista, se torna um ponto necessário para se observar como o sistema teórico da economia moderna se baseará em instrumental matemático cuja base axiomática sempre será uma construção subjetivista, onde os fatores de ausência societal e histórica serão o núcleo de organização explicativa, condicionantes dos modelos, mesmo que crescentemente complexos, porém simplistas na sua essência axiomática.

Marx já evidenciava fortemente os demarcadores da diferença entre a “economia política clássica” e a “economia vulgar”. Segundo ele a economia política clássica “investiga a estrutura interna das relações burguesas de produção”, enquanto “à economia vulgar (…) se move apenas no interior do contexto aparente (…) e servir às necessidades domésticas da burguesia”.[iii]

A teoria econômica estabelecida ainda no final do século XIX, em torno das formulações de autores austríacos, ingleses e franceses (Manger, Walras, Marshal) estabeleceram aquilo que o autor italiano Antônio Gramsci (Ano) denominou de “velho individualismo econômico”, baseado nas linhas gerais de um “mercado de concorrência perfeita”, caracterizada pela atomicidade e homogeneidade das firmas, plenamente ajustadas a “mão invisível” smithiana.

Entretanto, dois elementos se somaram a esse edifício de irrealismo fantástico que organizaram em grande medida a forma de tratar a economia capitalista no século XX e XXI: a lógica do equilíbrio fiscal, impondo a existência de um Estado neutro e somente normativo e, ainda, a perspectiva de que os ajustes de mercado seriam suficiente racionais que estabilizariam a economia evitando seus espasmos de crises, algo suficiente para tratar e responder as enormes incertezas características da sociedade capitalista.

Quanto ao primeiro aspecto, algo central na construção justificadora de todo sistema fiscalista no capitalismo contemporâneo, algo que Mattei (2023) em seu excelente estudo descritivo do século XX, observa que faz parte de um senso comum de “linguagem honesta e difícil” do discurso econômico, tantas vezes replicado nos meios de comunicação que buscam comparar o “orçamento do Estado” ao “orçamento familiar”.

A percepção neoclássica está ligada à noção dominante de Estado como “entidade” neutra, o que define cada atitude do Estado como atuação separada e repercutindo na economia também de forma isolada. Note-se que essa concepção repercute na ideia de “independência” do Banco Central, e nos aspectos de rigidez fiscal. É interessante observar que em todos os momentos de crise estrutural (1930, 1973, 2008) e de conflitos bélicos os déficits orçamentários são determinados livremente pelo executivo presidencial com completa anuência da Junta da Reserva Federal, no caso dos EUA, por exemplo.[iv]

O século XX demonstrou que as permanentes irrupções de crises no sistema capitalista forçam uma presença crescente do Estado na gestão de determinados setores da economia, desobstruindo pontos de entrave à acumulação de capital. Da mesma forma o discurso dominante em torno de crises somente momentâneas e de ajustes de solução de mercado também se mostrou historicamente sem base na realidade, porém compondo a lógica dos modelos explicativos da economia convencional.

A SEP e o seu papel crítico radical

A Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) foi criada 1996 resultante do I Encontro Nacional de Economia Clássica e Política,[v] centrado na demarcação de pontos teóricos divergentes em relação ao pensamento hegemônico neoclássico sobre o desenvolvimento e regulação da economia capitalista e, principalmente, sobre o tratamento da sociedade brasileira, estabeleceu um centro organizativo de pensamento econômico crítico de enorme relevância não somente no Brasil, mas para toda América Latina.

No encontro de fundação da Sociedade Brasileira de Economia Política tivemos a participação de mais de 90 economistas políticos, com uma grande diversidade de posições, sendo que as principais correntes de pensamento econômico crítico estavam presentes na construção da entidade. Ao longo dos últimos 28 anos o número de trabalhos apresentados foi crescente, sendo que em 2023, 145 trabalhos científicos foram apresentados na SEP realizada no estado de Alagoas.

As diversas correntes heterodoxas representadas na entidade (marxistas; neoricardianos; pós-keynesianos; neoshumpterianos e estruturalistas) dispõem de um espaço necessário ao desenvolvimento e a organização criativa para construção coletiva de alternativas ao positivismo neoclássico. Os pontos de convergência dessas diferentes visões podem ser resumidos em quatro pontos de proximidade, por mais que muitos outros sejam os de contradições, diferenciações e divergências:

(i) Há uma importante convergência quanto a crítica ao falso “consenso neoclássico”, considerando tanto a necessidade de uma aproximação mais histórica com o “concreto pensado”, ou seja, a realidade social, econômica e ambiental; (ii) A economia política não se estabelece enquanto uma ciência neutra e que naturaliza seu objeto de estudo. Constitui uma ciência social e se distancia dos vínculos positivistas que caracteriza a economia vulgar.

(iii) A crítica ao dogma da rigidez fiscal e a lógica do equilíbrio orçamentário. Essa análise é distorcida por não considerar os componentes do sistema de crédito e a dinâmica de acumulação do capital. O corolário geral desta interpretação é a condição de que toda poupança (S) gerada no sistema encontra, de algum modo, aplicação produtiva (I) e que são as decisões subjetivas de poupar que determinam o investimento. Essa percepção gera a versão predominante de finanças públicas sustentada no equilíbrio orçamentário, estabelecendo a impossibilidade da manutenção de déficits governamentais.

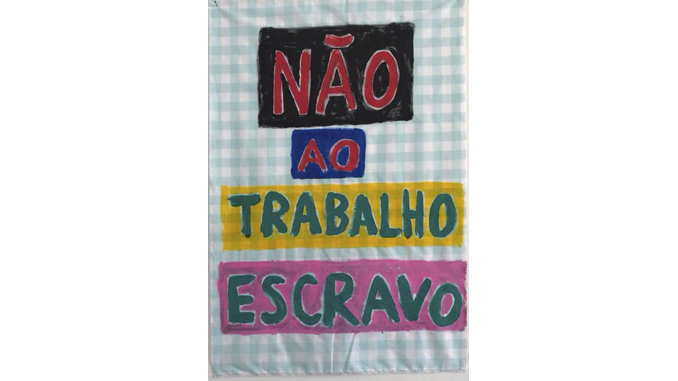

(iv) Por fim, o conjunto das percepções reunidas na Sociedade Brasileira de Economia Política consideram os limites críticos do capitalismo, considerando a necessidade de rupturas necessárias com atual padrão. O consenso existente não caminha para uma percepção única, observa-se diferentes visões quanto aos caminhos a serem trilhados, porém a crítica radical ao neoliberalismo e atual condição de completa mercantilização da natureza e de extrema desigualdade social são pontos de convergência.

A economia política teria como função científica, segundo marx, investigar “a estrutura interna das relações burguesas de produção, em contraposição à economia vulgar, que se move apenas no interior do contexto aparente”. O que a SEP e os pesquisadores e cientistas que se organizam no seu entorno faz refere-se ao exercício da análise estrutural do capitalismo, buscando tanto estabelecer os limites dessa ordem produtiva, quanto projetar saídas civilizatórias. Vida longa à Sociedade Brasileira de Economia Política!

*José Raimundo Trindade é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Autor, entre outros livros, de Agenda de debates e desafios teóricos: a trajetória da dependência e os limites do capitalismo periférico brasileiro e seus condicionantes regionais (Paka-Tatu).

Referências

BERLE, Adolf A. A República Econômica Americana. Rio de Janeiro: Forense, 1982.[https://amzn.to/4c2PDUA]

BLYTH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. São Paulo: Autonomia Literária, 2017. [https://amzn.to/456cTyR]

HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Elsevier, 2012. [https://amzn.to/3RdSJNk]

KUHN, T. A estrutura da revolução científica. São Paulo: Perspectiva, 1989. [https://amzn.to/3RcPG89]

MARX, K. O Capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção do capital [1867]. São Paulo: Boitempo, 2013. [https://amzn.to/3Vt8vXt]

MATTEI, Clara E. A Ordem do Capital: como os economistas inventaram a austeridade e abriram o caminho para o fascismo. São Paulo: Boitempo, 2023. [https://amzn.to/3V5MsER]

SCHUMPETER, J. A. História da análise econômica. México: Fundo de Cultura, 1964.

STUDENSKI, P. & KROOSS, H. E. Financial history of the United States. New York: McGraw-Hill, 1963. [https://amzn.to/45haSjq]

VAROUFAKIS, Yanis. O Minotauro Global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economia. São Paulo: Autonomia Literária, 2017. [https://amzn.to/4c9LbUd]

Notas

[i] O Encontro Nacional da SEP se realiza anualmente e este ano de 2024 pela primeira vez será realizado na região amazônica, especificamente na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESPA), tendo uma ampla programação possível de ser acessada em: https://www.sep.org.br/01_sites/01/index.php. O Encontro da SEP será entre os dias 11 e 14 de junho em Marabá no estado do Pará.

[ii] HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Elsevier, 2012.

[iii] No primeiro capítulo de O Capital (“A mercadoria”), conferir: Marx (2013, [1867], p. 156, nota 32).

[iv] Conferir, entre outros: Studenski & Krooss, 1963; Berle, 1982; Varoufakis, 2017; Blyth, 2017; Mattei, 2023).

[v] Para o histórico da SEP conferir: https://www.sep.org.br/01_sites/01/index.php/instituicao/historico-sep.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA