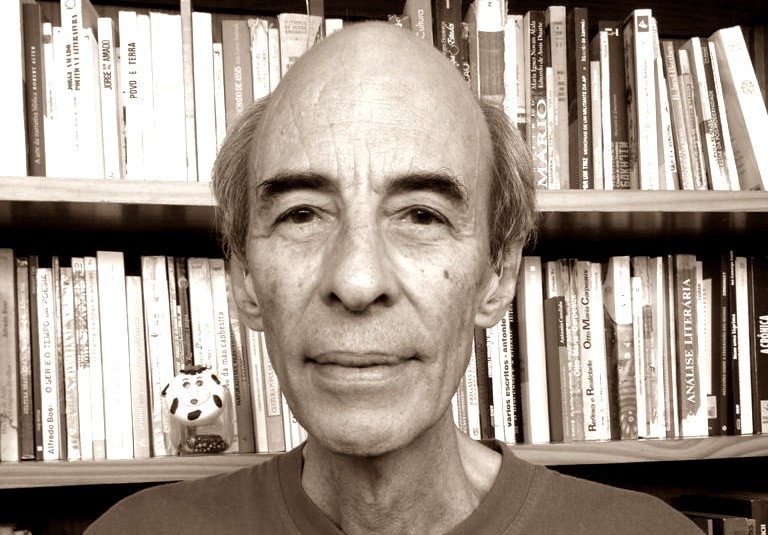

Por CELSO FREDERICO*

A história da literatura como praticada antes foi questionada. Abandonou-se as relações entre “literatura e vida nacional” e “literatura e sociedade”

A sucessão de teorias – estruturalismo, pós-estruturalismo, pós-colonial – marcou profundamente a crítica literária a partir dos anos 1960.

Após tantas décadas de frouxas interpretações impressionistas quase sempre apegadas à “psicologia do autor”, a crítica literária alinhou-se inicialmente à cruzada estruturalista em favor de uma postura rigorosa, atenta à imanência do texto. Como ciência piloto, a linguística estrutural foi o ponto de partida: a ela foi agregada o formalismo russo, o círculo linguístico de Praga, os estudos de Jakobson e outras tantas contribuições que passaram a informar os estudos literários.

Nesse novo registro, proclamou-se a ruptura das relações entre literatura e sociedade, opondo-se, assim, ao legado marxiano e ao sociologismo. A “literariedade” não estaria mais nas relações entre o texto e o conteúdo social, mas na própria linguagem e sua organização. A forma tornava-se, assim, autônoma: não há nada fora dela, tudo é linguagem. Fazer ciência é estudar as estruturas. Com essa convicção, efetivou-se o descentramento do sujeito, processo conhecido como a “morte do sujeito”. O recente defunto, como se acreditava, havia sido apenas uma criação do humanismo, uma ideologia burguesa que pretendera coroar o indivíduo, o cidadão burguês, colocando-o no centro da realidade.

O descentramento do sujeito, portanto, pretendeu pôr fim aos privilégios que o existencialismo concedia à subjetividade. No plano literário, tal concepção voltou-se contra os testemunhos pessoais e contra a própria ideia de “autor”. Lembremos que Sartre via na autobiografia e nas “escolhas” que o homem faz desde a primeira infância uma de suas chaves interpretativas. Com esse espírito, ele escreveu a biografia de Flaubert (O idiota da família).

Foucault, contrariamente, prefere falar na “função autor”: o escritor não é mais um criador, um demiurgo, mas apenas um instaurador de discursividade. Nas palavras de Foucault: “a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina e articula o universo dos discursos”. Porta-voz da ideologia ou das diversas instituições, o autor, acreditam os estruturalistas, morreu junto com o conceito de homem e outras invencionices do humanismo. Por isso, Foucault nos aconselhou a conter as lágrimas…

Como resultado da influência estruturalista, a crítica literária passou a ser tutelada pela linguística, tornando-se auto-referente, ignorando os laços da literatura com a vida social e esvaziando o papel do autor (a sua psicologia, escolhas pessoais, influências ideológicas etc.).

A crítica radical ao estruturalismo será feita por Derrida ao mostrar como a “estruturalidade da estrutura” pressupunha um centro, uma referência fixa, que, em suas palavras, limitava o “jogo das estruturas”. “Sempre se pensou”, diz ele, que “o conceito de estrutura centrada é, com efeito, o conceito de um jogo fundado, constituído a partir de uma imobilidade fundadora e de uma certeza tranquilizadora, ela própria subtraída ao jogo”.

Derrida propõe a superação do estruturalismo, o “abandono declarado de toda referência a um centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada”. Em seu lugar, coloca “a afirmação nietzschiana, a afirmação alegre do jogo do mundo e da inocência do devir, a afirmação de um mundo de signos sem erro, sem verdade, sem origem, oferecido a uma interpretação ativa. Essa afirmação determina então o não centro sem ser como perda do centro. E joga sem segurança (…). No caso absoluto, a afirmação entrega-se também à indeterminação genética, à aventura seminal do traço”.

Nascia assim o pós-estruturalismo, nesse retorno a Nietzsche e ao apego a um jogo que não reconhece regras, em que tudo é descontínuo e desestruturado, do qual a razão – e razão etimologicamente significa relação – foi definitivamente expulsa. Esse projeto radical efetivou-se na estratégia da desconstrução que Derrida aplica na leitura de textos filosóficos e literários. A leitura desconstrutivista é conduzida sob o signo da suspeita: ela constata que um texto é construído pelo autor através de um jogo de oposições visando fixar um sentido. Mas, isso se faz através de subentendidos, de silêncios e dissimulações. A crítica desconstrutivista, procura, assim, implodir a fixação arbitrária do sentido, fazendo emergir aquilo que o autor recalcou.

Não há, portanto, a crença na unidade, pois esta pressupõe totalidade, um centro estrutural gerador de coerência e doador de sentido. Esta implosão da totalidade dá lugar ao culto da différance. Derrida faz um jogo de palavras ao distinguir a différance com a, da différence (diferença). Tal distinção tem por função mostrar que a simples diferença coloca em relação necessária o diferente do igual, o que pressupõe uma totalidade que engloba a ambos. A différance, contrariamente, é uma diferença indiferente que nega a possibilidade de se fixar qualquer sentido definitivo. Em seu lugar, surge o “jogo infinito das diferenças” e, também, as novas palavras que passam a frequentar os textos de Derrida: “indecidíveis”, “margens”, “entre-lugar”, “ex-cêntrico” etc.

A crítica de Derrida ao estruturalismo e as novas palavras postas em circulação tiveram um profundo impacto nos departamentos de estudos literários, nos estudos culturais e nos teóricos do pós-colonial, especialmente nos Estados Unidos.

Pós-colonial: a literatura como texto cultural

Nascido nos estudos literários e sofrendo a influência direta de Derrida, o pós-colonialismo voltou-se contra a tradição humanista e a defesa dos universais, principalmente a existência de uma “literatura universal”, proclamada por Goethe. Contra esse passado, empenhou-se na politização dos estudos literários.

O que é curioso é que os teóricos do pós-colonial eram antigos intelectuais do terceiro-mundo sediados em universidades da Europa e dos Estados Unidos. E esses países foram potências colonialistas que receberam milhões de imigrantes empenhados em afirmar sua identidade cultural no novo ambiente. Paralelamente, nas antigas colônias surgiram burguesias ocidentalizadas. Os debates sobre o multiculturalismo emergiram, então, com toda força: as chamadas minorias passaram a reivindicar o reconhecimento público das diferenças culturais, opondo-se, assim, ao universalismo do mundo ocidental.

Teoricamente, os pensadores pós-coloniais podem ser considerados pós-marxistas, pois procuram conciliar a herança do marxismo culturalista (Gramsci, em primeiro lugar), com um repertório conceitual extraído do pós-estruturalismo (Derrida, Foucault e Lacan – autores que não se ocuparam da questão colonial).

Há um visível entusiasmo com os novos termos postos em circulação por Derrida, como “margens”, “entre-lugar”, “ex-centrico”, que foram utilizados como ferramentas empregadas na crítica do eurocentrismo, do logocentrismo e do universalismo. A periferia, assim, revoltava-se contra a ideia de um centro referencial que, contudo, não se confunde mais com o antigo colonialismo ou com o imperialismo.

Influenciados por Derrida, os teóricos do pós-colonial fizeram uma distinção entre o tempo do colonialismo, marcado pelas diferenças, binarismos e contradições, e o tempo pós-colonial, marcado por distintas temporalidades e pela escorregadia différance. A independência das colônias, segundo eles, repôs a questão da identidade cultural num outro registro. A imigração massiva para os países centrais acarretou uma reafirmação do pluralismo cultural e o direito às diferenças – agora concebidas em escala mundial.

A globalização, portanto, não significa homogeneização cultural a partir do centro, como pensava Jameson e sua teoria sobre a “dominante cultural” – ao contrário, ela fez nascer um amplo conjunto de sistemas diferenciados e volúveis. Desse modo, a globalização é vista através da imigração em massa que trouxe a periferia para o centro, num movimento inesperado de interpenetração do global com o local, gerando o que alguns autores batizaram de “glocal”.

Não se fala mais do “retrato do colonizado” e o “retrato do colonizador”, como posições fixas, mas de uma complexa proliferação de identidades flutuantes espalhadas pelo mundo e em constante processo de hibridização, como afirma Stuart Hall, ou estabelecendo o “nomadismo” como a condição definidora da atualidade, como pretende o pós-modernismo.

São outras as palavras no discurso acadêmico: antes, falava-se em colonialismo, dominação, imperialismo, Terceiro Mundo, dependência; agora, fala-se em transculturalismo, multiculturalismo, hibridismo, diáspora, margens etc. – expressões que procuram captar a nova posição do sujeito descentrado e as complexas influências por ele sofridas na construção das novas identidades.

Em suma, a antiga questão nacional cedeu lugar à análise da posição flutuante do sujeito num mundo igualmente volúvel. Os temas econômicos e políticos transformaram-se em problemas de subjetividade dos atores sociais, pois eles não expressariam mais a antiga dominação econômica do colonialismo: o poder, assim como os indivíduos, está descentrado e, portanto, espalhado por todos os poros da vida social, tal como ensinou Foucault.

Esse descentramento do discurso pós-moderno mereceu o seguinte comentário da professora canadense Linda Hutcheon: “Quando o centro começa a dar lugar às margens, quando a universalidade totalizante começa a desconstruir a si mesma, a complexidade das contradições que existe dentro das convenções – como, por exemplo, as de gênero – começam a ficar visíveis. A homogeneização cultural também revela suas rachaduras, mas a heterogeneidade reivindicada como contrapartida a essa cultura totalizante (mesmo que pluralizante) não assume a forma de um conjunto de sujeitos individuais fixos, mas, em vez disso, é concebida como um fluxo de individualidades contextualizadas: contextualizadas por gênero, classe, raça, identidade étnica, preferência sexual, educação, função social etc.”.

Finalmente, devemos lembrar que essas teorizações são contemporâneas tanto do movimento negro como dos movimentos feminista e gay. O antigo monolitismo dos movimentos sociais é substituído pela emergência das diferenças (différances) dos diversos segmentos que viviam às margens e que agora passam a afirmar a ex-centricidade. O centro gerava binarismos (homem/mulher; branco/negro), o pós-colonial afirma a multiplicidade das diferenças. Não se trata mais da celebração da diversidade cultural feita pelo multiculturalismo. Este surgiu logo após o declínio do Black Power, do feminismo e dos movimentos pacifistas. O potencial revolucionário desses movimentos, num momento de refluxo, diluiu-se no multiculturalismo. Ao invés do antagonismo em relação à ordem social, o multiculturalismo pleiteava a coexistência pacífica assentada no pluralismo tolerante que acomoda pacificamente as diferenças. Estas perdem sua determinação estrutural e se dissolvem na cultura.

Se o multiculturalismo celebrava a diversidade, os teóricos do pós-colonial, como Homi Bhabha, preferem falar na diferença cultural.

Hibridismo cultural

O livro mais importante Bhabha é O local da cultura. Qual seria afinal esse local? Tradicionalmente, tal localização transitou por lugares diferentes. Para uns, trata-se da Nação – é ela, com sua linguagem e costumes sedimentados, quem confere sentido e dá a carta de cidadania às produções simbólicas. Para outros, a estratificação social protesta contra uma pretensa identidade nacional que possa se sobrepor ao cindido tecido social – são as diferentes classes sociais a referência. Há ainda a perspectiva humanista que entende a cultura como patrimônio (não da nação ou da classe social), mas da humanidade – ela, portanto, é uma herança comum dos homens.

Falando sobre literatura, Bhabha afirmou: “Talvez possamos agora sugerir que histórias transnacionais de migrantes, colonizados ou refugiados políticos – essas condições de fronteira e divisas – possam ser o terreno da literatura mundial, em lugar da transmissão de tradições nacionais, antes o tema central da literatura mundial. O centro de tal estudo não seria a “soberania” de culturas nacionais nem o universalismo da cultura humana, mas um foco sobre aqueles “deslocamentos sociais e culturais anômalos” que Morrison e Gordimer representam em suas ficções “estranhas”.

O novo contexto social criado pela globalização trouxe “uma gama de outras vozes dissonantes, até dissidentes – mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades policiadas” – são essas vozes que agora emergem na migração pós-colonial e compõem “as narrativas da diáspora cultural e política”.

Uma frase de Heidegger, posta como epígrafe, anuncia ao leitor a compreensão da fronteira como o lugar a partir do qual “algo começa a se fazer presente”. Trata-se aí do trabalho fronteiriço da cultura, um “ato insurgente de tradução”, que desloca o foco para os “entre-lugares” contingentes, para a celebração do hibridismo que deixou para trás os vínculos tradicionais que prendiam a cultura em postos fixos. Nação, humanidade, classe, gênero – os antigos pontos fixos são agora tragados pela vertigem da cambiante posição do sujeito pós-colonial.

O caráter “posicional” – e, portanto, mutante – do sujeito protesta contra qualquer pretensão “universalista” e qualquer binarismo. “Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro”. O novo lugar da cultura estaria nas articulações das diferenças, nos interstícios, nas experiências intersubjetivas a serem negociadas pontualmente.

A palavra negociação surge, assim, para ocupar o lugar outrora pertencente à negação, termo central da lógica dialética. A negação e, em especial, a “negação determinada” – que pressupõe uma identidade e uma diferença – posta em movimento, transforma-se em oposição e contradição. Já a negociação, contrariamente, afirma que os sujeitos são descontínuos, divididos e submetidos ao jogo de interesses conflitantes. Não há, portanto, “espaço para o objetivo político unitário ou orgânico”. O conceito de hegemonia, em Gramsci, apontava para uma vontade coletiva, imagem rejeitada como herança iluminista e racionalista. A negociação, contrariamente, busca a interação e a diferenciação para trazer à tona o entre-lugar e expulsar os processos que pretendem “conter os efeitos da diferença”. Estes não conduzem à unidade, mas ao “sincretismo”, “justaposição”, “hibridismo”, “misturas”, “confluências”, “intersubjetividades cruzadas e intersticiais”.

Talvez se possa utilizar a palavra negociação também para se entender a “tradução” realizada em conceitos clássicos como o de hegemonia acima citado. A forte presença da linguística fez com que os teóricos do pós-colonial recorressem com frequência à catacrese para explicar a tradução de conceitos oriundos da cultura ocidental. Marcelo Topuzian, escrevendo sobre Spivak observou: “os nomes que são o legado da Ilustração europeia (soberania, constitucionalidade, autodeterminação, nacionalidade, cidadania, inclusive culturalismo) são vozes catacréticas, já que os “toma emprestados” de outro contexto para fazê-los jogar em um sistema de codificação de valor (econômico, mas também social, ou cognoscitivo) diferente. É neste marco de substituições donde opera o intelectual pós-colonial…”.

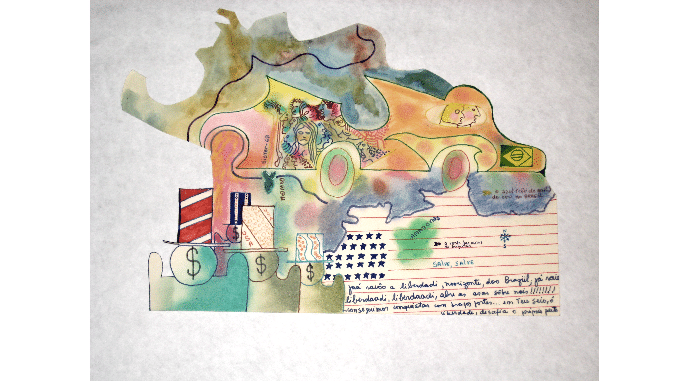

Catacrese, como se sabe, é uma metáfora já absorvida na linguagem comum e que tem a função de suprir a falta de uma palavra específica para designar um objeto: “braço” da cadeira, virar algo de “cabeça” para baixo etc. Com o mesmo espírito, o pós-colonial se apropria do vocabulário “ocidental” para, com ele, nomear, isto é, traduzir em termos novos os objetos que pretende estudar. Não se deve esperar fidelidade desse procedimento antropofágico: todo o arsenal teórico, como o vaso, está de “cabeça” para baixo na tradução pós-colonial.

A narrativa colonial

Um ponto de partida para adentrarmos na especificidade da narrativa colonial pode ser encontrado numa passagem de Roland Barthes que serviu de referência para Homi Bhabha não só criticar o logocentrismo (aqui equiparado à linguística estruturalista), como também apontar o novo local da cultura.

Barthes, em O prazer do texto, narra um devaneio ocorrido num mercado marroquino. Semi-adormecido na mesa de um bar, ele começou a enumerar as linguagens que chegavam ao seu ouvido: música, conversas em francês e árabe e ruídos de cadeiras e de copos. Esse conjunto de sons lhe sugeria a existência de uma nova linguagem caracterizada pela descontinuidade em que nenhuma frase se formava, resultando numa total subversão da sintaxe predicativa e, portanto, de toda a linguística. A hierarquia, as subordinações da sentença, a estruturação da língua etc. cedem lugar à descontinuidade do texto “ouvido”, da “escrita em voz alta”. O que importa, agora, é o texto como unidade mínima significativa e não a sentença e sua hierarquia. Ou, como diz Barthes, “a articulação da língua, não o significado da língua”.

A linguística estrutural apresentada na unidade mínima da sentença é, assim, deixada para trás, para que Bhabha, a partir de Barthes, possa ler o texto da narrativa pós-colonial – a narrativa da diáspora, do subalterno, que se forma no caldeirão da diversidade através da permanente negociação.

O enfoque cultural procura assim desestabilizar os pontos fixos da tradição cultural do Ocidente e relativizar os critérios. Diz Bhabha: “O discurso natural(lizado), unificador, da “nação”, dos “povos” ou da tradição “popular” autêntica, esses mitos incrustados da particularidade da cultura, não pode ter referências imediatas”. Desse modo, o “discurso unificador” que se particulariza é substituído pela indeterminação, pelas incessantes “traduções” operadas nos “interstícios” e pelo “jogo infinito das diferenças” (Derrida).

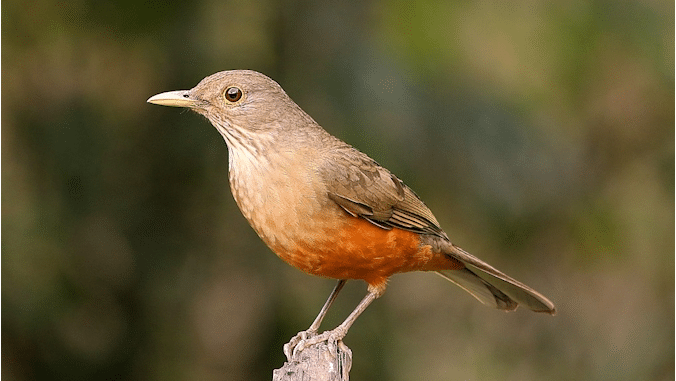

O impacto dessa concepção nos estudos literários foi enorme. A rigor, a história da literatura como foi praticada até a pouco é questionada. As relações entre “literatura e vida nacional” (Gramsci), “literatura e sociedade” (Antônio Candido) foram deixadas para trás. A nação e a classe deixaram de ser esferas inclusivas, pois a literatura feita pela mulher, pelo negro, pelo gay não “cabem” nesses espaços. Por isso, os críticos pós-coloniais têm uma especial atração pelos estudos comparados, porque acreditam que estes rompem com as fronteiras e permitem que o jogo das diferenças se desenvolva livremente. As fronteiras – lembremos Heidegger – “não é o ponto onde algo termina”, mas o “ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente”.

E o que se faz presente é o hibridismo, o encontro cultural, o transnacional, as identidades diferenciais. Em suma: o “discurso do indeterminismo”. Nesse momento, a crítica do eurocentrismo e do logocentrismo se encontram.

Um dos resultados desse encontro, no plano da literatura, é a crítica ao cânon. O relativismo culturalista e a ênfase no particular voltam-se contra os defensores do universal, aqueles que, à semelhança de Harold Bloom, pretendem estabelecer as obras referenciais da literatura universal.

A defesa do cânon ocasionou uma ilustrativa polêmica na Universidade de Stanford. Um dos professores da escola, preocupado com a preservação da cultura ocidental, propôs uma mudança na grade curricular para garantir um ano de estudos dedicados à leitura de 15 obras de pensadores clássicos (Platão, Homero, Dante etc.). Levada a um plebiscito, a proposta foi derrotada e em seu lugar foi aprovada outra que privilegiava as obras das culturas não ocidentais, bem como a literatura produzida por mulheres, afroamericanos, hispânicos, asiáticos e aborígenes americanos.

Amy Gutmann comentou esse episódio mostrando a divisão das opiniões em dois grupos: os essencialistas, defensores do cânon, e os desconstrutivistas, os que o criticam.

Os primeiros afirmavam que “a educação implica ensino. O ensino implica conhecimento. O conhecimento é Verdade. A Verdade é em toda parte a mesma. Portanto, a educação deveria ser em toda parte a mesma”.

A defesa de um universalismo que só contempla as obras canônicas da literatura ocidental ganhou adeptos no debate literário. O escritor norte-americano Saul Below, num tom depreciativo e sarcástico, afirmou: “Quando os zulus produzirem um Tolstoi, então os leremos”.

Nada poderia irritar mais os desconstrutivistas: a defesa de um universalismo abstrato, cego às diferenças e com pretensões homogeneizantes quer impor a todas as culturas uma forma literária – o realismo crítico – que nem o Ocidente mais produz!

Mas a proposta dos desconstrutivistas nega a possibilidade de entendimento ao rejeitar em bloco aquela cultura de “homens brancos mortos que usavam perucas”. O estabelecimento de um cânon e a existência de normas compartilhadas entre os estudiosos são considerados “máscaras da vontade de poder político dos grupos dominantes e hegemônicos”. Mas essa argumentação, segundo Amy Gutmann, “reflete a vontade de poder dos próprios desconstrutivistas”.

Um leitor de Bourdieu veria nessa contenda mais um dos embates que atravessam o “campo intelectual”. A questão de fundo, entretanto, – o estabelecimento de critérios para o cânon – se insere na querela entre o universalismo e o particularismo culturalista e vai, portanto, muito além da politização dos estudos literários.

É compreensível, até certo ponto, a aversão dos desconstrutivistas aos modelos artísticos instituídos. Afinal, como ensinam os dicionários, a palavra cânon surgiu como regra estabelecida por um conselho eclesiástico ou como “conjunto de livros da Bíblia aceitos pela Igreja como genuínos e inspirados”. Essa origem religiosa já torna a palavra suspeita de autoritarismo. Além disso, a comparação com a “alta” cultura do Ocidente sempre deixou os estudiosos do Terceiro Mundo numa posição de inferioridade. Reagindo ao cânon, a desconstrução pós-colonial passou a dar um valor às vezes exagerado à nova literatura afinada com as preocupações sociais emergentes. A politização dos estudos literários insurgiu-se contra a consagração dos clássicos. Afinal, o que Platão tem a dizer para os que combatem a escravidão? E Monteiro Lobato, para os que lutam contra o preconceito racial?

Uma posição conciliadora foi defendida por Beatriz Sarlo num texto em que levanta a questão dos “valores estéticos, das qualidades específicas do texto literário”. Segundo sua argumentação, deveria haver um intercâmbio produtivo entre os estudos culturais e a teoria literária, da qual ambas se beneficiariam. Mas, o que a afasta dos descontrutivistas é a defesa da especificidade e o valor do texto literário, que não deveriam ser diluídos no relativismo cultural.

O título do ensaio fala em “encruzilhada valorativa”, entendendo que uma encruzilhada “é um lugar onde se encontram e se separam caminhos”. Bhabha, como vimos, prefere falar em fronteira, um lugar a partir do qual “algo começa a se fazer presente”. As palavras usadas acenam para significados opostos. Aquilo que se faz presente é algo novo que escapa dos critérios existentes; a encruzilhada de Sarlo, ao contrário, é o ponto em que a literatura que até então caminhara junto com a análise cultural, dela se separa.

No início do século XX, na América Latina, os debates sobre literatura e cultura nacional tiveram um enorme impacto social, pois se considerava que a literatura, a língua nacional e a história eram centrais para uma educação republicana. Durante a politização dos anos 60, os valores estéticos e a política foram aproximados.

Essa situação, contudo, não resistiu à presença dos meios de comunicação e da hegemonia do audio-visual no mundo moderno. A crítica literária, herdando do estruturalismo linguístico o viés tecnicista, afastou-se do grande público e tornou-se assunto para especialistas. Nesse momento, os estudos culturais socorreram a crítica literária, fornecendo-lhes um espaço público de referência e uma linguagem acessível ao grande público.

Mas, literatura e cultura não são a mesma coisa. A literatura não pode ser equiparada com os demais textos culturais como, por exemplo, os relatos jornalísticos, os informes publicitários, bulas de remédio, receitas de bolo etc. Numa escola, um aluno do ensino médio foi confrontado com diversos desses textos e uma poesia de Drummond. Perguntado por que o texto de Drummond era considerado um texto literário, respondeu: “é literato porque vocês afirmam que é, e eu não concordo. Acho ele um chato. Por que Zé Ramalho não é literatura? Ambos são poetas, não é verdade?” Sem muita consciência, ele exprimiu a suspeita do saber/poder foucaultiano e o relativismo cultural…

E, de fato, os estudos culturais acabam sempre no relativismo, já que entendem que os valores variam segundo os contextos culturais em que se inserem. Beatriz Sarlo contesta essa visão, dizendo que “os valores são relativos, mas não indiferentes. As culturas podem ser respeitadas e, ao mesmo tempo, discutidas”. Isto porque, num mundo globalizado, as diferentes culturas se encontram e os valores são debatidos. Os critérios internos perdem a sua antiga prioridade. Quando, por exemplo, leio nos jornais que a prática de apedrejar mulheres adúlteras continua existindo em algumas culturas, não permaneço indiferente à diferença cultural.

Mas, voltemos à literatura. Contra a diluição da literatura na cultura, levanta-se a questão da especificidade dessa forma de objetivação. Além de se diferenciar de outros textos não artísticos (jornalísticos, publicitários etc.), eles não são equivalentes: Machado de Assis não é equivalente a Paulo Coelho. Onde estaria a especificidade da arte? Qual o segredo da obra canônica?

Entramos aqui num tema difícil e nebuloso. Os românticos gostavam de usar a palavra “inefável” para exprimir o caráter misterioso e enigmático das essências em geral e da arte em particular. Contra essa caracterização mística se levantaram os teóricos que pretendiam explicar cientificamente uma obra como, por exemplo, aqueles que a traduzem a partir dos recursos linguísticos empregados em sua composição.

Mas, a arte é animal selvagem que nunca se deixa domesticar totalmente. Ela sempre resiste às explicações simplificadoras e redutoras. Sarlo, como todos os outros que discutiram esse tema, não consegue dar uma resposta definitiva à questão do valor específico do valor artístico, mas sugere uma aproximação: “… deveríamos reconhecer abertamente que a literatura é valiosa não porque todos os textos sejam iguais e possam ser culturalmente explicados. Mas, pelo contrário, porque são diferentes e resistem a uma interpretação sociocultural ilimitada. Algo sempre permanece quando explicamos socialmente os textos literários e esse algo é crucial. Não se trata de uma essência inexprimível, mas de uma resistência, a força de um sentido que permanece e varia ao longo do tempo. (…). A literatura é socialmente significativa porque algo, que captamos com dificuldade, permanece nos textos e pode voltar a ativar-se uma vez que estes tenham esgotado outras funções sociais”.

Embora ainda imprecisa, a aproximação de Sarlo sugere o tempo como critério (“permanece ao longo do tempo”), apontando um caminho para se pensar a especificidade da literatura. Mas, nos tempos pós-modernos da simultaneidade e superficialidade e, também, de apologia da indústria cultural, o tempo lento da literatura convive com uma situação adversa de clara hostilidade à arte.

Reflexos no Brasil desse estado de coisas podem ser observados nos Parâmetros Nacionais Curriculares para o Ensino Médio que, desde 2000, passaram a orientar o ensino da literatura. Até então, o ensino literário baseara-se em critérios autoritários e arbitrários, fruto de “lutas classificatórias” e das “legitimações sociais” que valorizam determinadas obras (as canônicas), pois elas representariam o poder econômico e simbólico de certos grupos sociais.

Na nova orientação, passou a valer “a diversidade dos pontos de vista”. Por isso, “o trabalho do professor centra-se no objetivo de desenvolvimento e sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando a verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes esferas sociais. (…). O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à área de leitura”. Assim, com a diluição da literatura nos estudos de linguagem e a excessiva valorização do “ponto de vista” dos alunos, não se pode falar mais em critérios objetivos para o ensino da literatura. Esta seria apenas portadora de “conteúdos culturais”.

A diluição do literário na linguagem e nas diferentes esferas culturais leva não a uma encruzilhada (“lugar onde se encontram e se separam caminhos”), mas à negação de uma das vias, a literatura stricto sensu. Parece-me que foi este o espírito que orientou a Academia Sueca a conceder o Prêmio Nobel de Literatura de 2016 ao compositor Bob Dylan.

*Celso Frederico é professor aposentado e sênior da ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Ensaios sobre marxismo e cultura (Morula).

Referências

Amy Gutmann, “Introdución”, in Charles Taylor, El multiculturalismo y la “política del reconoscimiento” (México: Fondo de Cultura Econômica, 2009

Beatriz Sarlo, “Los estudios culturales y la crítica literaria en la encrucijada valorativa”, in Revista de Crítica Cultural, número 15, 1997.

Harold Bloom, O cânone ocidental. Os livros e a escola do tempo (Rio de Janeiro: Objetiva, 1995, terceira edição).

Jacques Derrida, A escritura e a diferença (São Paulo: Perspectiva, 2011).

Bhabha, O local da cultura (Belo Horizonte: EUFMG, 2010).

Linda Hutcheton, Poética do pós-modernismo, (Rio de Janeiro: Imago, 1991).

Marcelo Topuzian, “Apostilla”, in Gayatri C. Spivak, Puede hablar el subalterno? (Buenos Aires: Cuadernos de Plata, 2011),

.Mavi Rodrigues, Michel Foucault sem espelhos: um pensador proto pós-moderno (Rio de Janeiro: UFRJ, 2006).

Michel Foucault, O que é um autor? (Lisboa: Passagens, 1992).

Parâmetros curriculares nacionais para ensino médio. Parte 2. Linguagens, códigos e suas tecnologia