Por FLAVIO AGUIAR*

A aura da covardia e da mentira: o fascínio da extrema-direita

Certa vez um amigo, alemão, me alertou para uma característica essencial do comportamento dos nazistas que, a pretexto de engrandecê-la, destruíram a nação: ali onde outros hesitavam, eles não se detinham sequer para pensar. Disse um dos personagens do poeta e ensaísta alemão exilado em Paris, no século XIX, que ali onde se queimam livros se termina queimando pessoas. Os nazistas não hesitaram em fazer ambas as coisas. Na noite de 10 de maio de 1933 gigantescas fogueiras arderam em toda a Alemanha, queimando milhões de livros.

Na mais famosa delas, na hoje Bebelplatz, em Berlim, em frente à Universidade Humboldt, a fogueira foi inaugurada pelo diretor da vizinha Faculdade de Direito, que trouxe pessoalmente uma braçada de livros da sua biblioteca para lançá-la às chamas. Em 1942, numa mansão às margens do lago Wannsee, nas cercanias de Berlim, realizou-se a Conferência que leva aquele nome. Presidiu-a o sinistro general Reinhard Heydrich que, aliás, terminaria sendo morto por um comando guerrilheiro na então Checoslováquia. Secretariou-a o dedicado e incansável Adolf Eichmann, depois julgado e executado em Israel. Conforme a ata lavrada ninguém hesitou. Mataram e reduziram a cinzas milhões de judeus, romas e sintis, e outros seres “inferiores” com a mesma decisão com que queimaram milhões de livros, destruindo seu espírito e fechando o ciclo previsto por Heinrich Heine.

Sob o aparente destemor com que os nazistas enfrentavam o cotidiano – mais do que as batalhas – o que jazia era o cobertor da covardia: sua ira, sua indiferença, sua matança se dirigia aos “inferiores”, aos “pequenos”, aos “fracos”, aos “débeis”, aos “inermes”. Claro: tinham ao seu dispor os terrores da Gestapo e da SS; mas convocavam o seu populacho a despejar suas frustrações e ressentimentos sobre aqueles que não poderiam resistir muito menos revidar. Aí se incluíam as raças inferiores do mesmo modo que se acrescentavam estes objetos aparentemente inermes e indefesos: livros, o indesejável saber acumulado.

A covardia tornava-se um papel central na cenografia nazista: era necessário exercê-la; mais, exibi-la; mais ainda, proclamá-la como o comportamento conveniente e corajoso, porque demonstraria a “superioridade” de seu “senhor”, superioridade confirmada porque este (ou esta) convivia com uma ordem mais elevada de moral do que a comum, uma moralidade exacerbada pelo narcisismo de quem dita as próprias regras pisando sobre as demais. Carl Schmitt sintetizou tudo isto nas suas teses sobre o super juiz nazi que dita, teologicamente, as suas próprias leis para o universo jurídico, como se Deus fosse. Isto nos lembra… bem, tanto a República do Galeão (lá não eram juízes, mas militares autoarvorados a tal) quanto a presente República de Curitiba.

Existe aí um complicado clique mental, provocando um lapso espiritual e emocional em que a covardia se transfigura em coragem, a mesquinhez em destemor, a pusilanimidade diante dos mais poderosos em crueldade para com as vítimas deste gestus (no sentido teatral, brechtiano) de poder auto e monocrático. Ou seja, a aura da covardia exercida, exibida e proclamada necessita da complementar aura da mentira para se efetivar. Este tipo de covarde político necessita mentir, depende da mentira, e por isto ela se transforma, para além de um estratagema, em um estilo de vida. Depois de mergulhar nele, como num redemoinho, todos os escrúpulos se afogam. Mas renascem, trazendo ao corifeu deste salto num novo tipo de anonímia e de anomia, em que identidade original se perde e emerge outra triunfante, a via aberta do moralismo hipócrita, mas salvador.

Um aspecto central do ânimo para desempenhar este papel de troca de identidade é o contágio coletivo. Em grupo, os performers deste empreendimento se sentem mais fortes, e tendem, espelhando-se no assentimento dos outros, a tornarem-se mais ousados no assumir a disposição de eliminar entraves éticos comuns, substituindo-os pelo deslanchar do sentimento de pertencerem a uma nata superior de personalidades, a quem tudo é permitido.

Tomemos alguns exemplos nacionais para exame. Inicialmente, penso em dois: a célebre reunião de 13 de dezembro de 1968, gravada e com ata final, em que o governo do Marechal Costa e Silva decidiu proclamar o Ato Institucional n. 5, fechando o Congresso Nacional, dentre outras consequências gravíssimas; e a não menos célebre reunião do governo de Jair Bolsonaro, em 22 de abril deste ano, com seu rosário de palavrões, atitudes debochadas e destemperadas. Aparentemente, as duas reuniões são muito diferentes. Na primeira, reina o absoluto respeito ao protocolo e ao decoro, como os riquififes de “Senhor Ministro” pra cá e “Vossa Excelência” pra lá; na segunda, impera o deboche, o calão, a desfaçatez, o desprezo pelo protocolo e pelo decoro.

Entretanto, há uma curiosa analogia de atitudes entre ambas. Em 1968, por exemplo, capitalizando o sentimento coletivo, o então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, diz descaradamente que é necessário mandar os escrúpulos às favas e instalar uma ditadura, como se não vivêssemos uma. Mente, portanto. Em 2020 quase todos os presentes, numa espécie de jogral ensaiado, pregam ou aceitam a prisão de discordantes e dissidentes, mesmo os alocados em instituições egrégias, como o Supremo Tribunal Federal; querem instalar a exceção, como se já não vivêssemos nela, pela mera existência do governo de que fazem parte.

Também mentem, portanto. Em 2020, com uma cara de pau exemplar, o ministro Salles diz que é necessário aproveitar a ocasião e “passar a boiada” da desregulamentação abusiva da proteção ambiental. Em 1968, com mais filigrana, o ministro da Fazenda, Delfim Netto, defende que se aproveite a oportunidade para introduzir modificações substanciais na legislação, dando ao presidente poderes de mudar a Constituição, em defesa de seu programa completamente conservador; não se advoga “passar a boiada”, mas mais simplesmente “a canetada”. Em ambas impera deslavadamente a aura da mentira: todos sabem que não falam a verdade, e se comprazem em exibir sua desfaçatez, com maior ou menor ou nenhuma observância do decoro.

Para completar o paralelo, em ambas há o pudico discordante. Na primeira, é o vice-presidente Pedro Aleixo, que diz confiar nos presentes quanto à aplicação da arbitrariedade que se proclama, mas que desconfia do guarda da esquina; na segunda, o cavaleiro templário da Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, que dali sairá para o “exílio” em relação ao governo que ajudou a criar em troca da benesse ministerial que, ao fim e ao cabo, lhe caiu mal, tiro que saiu pela culatra. Mentiras, mentiras, mentiras… embora longe de mim comparar a personalidade intelectual de Pedro Aleixo com a indigência provinciana de Moro.

A Lava Jato é outro exemplo deste coral de intensificações da impunidade. Vê-se, pelas gravações reveladas na Vaza-Jato, o quanto de “estímulo espelhado” imperava entre aquele bando de procuradores e o juiz Moro no afã persecutório contra gente que tinham à mercê, inclusive o ex-presidente Lula, tratado com o sumo desrespeito, o que revela quanto de ressentimento imperava naquela Cova do Caco judicial.

Esta operação que transfigura personalidades e atitudes encontra seu ápice na mudança de covardia em coragem. Para impor o desrespeito completo a todas as normas de comportamento, e assim afirmar sua superioridade, o melhor alvo para quem o perpetra é o indefeso; trata-se de oprimir mais ainda o já oprimido, de atormentar mais ainda o já atormentado. Assim foi com os judeus e outros “inferiores” no passado europeu; assim é hoje no comportamento dos neonazis em relação aos refugiados e imigrantes. No Brasil assim é em relação aos índios, quilombolas, LGBTIs, mulheres, idosos, crianças, et alii.

O exemplo maior desta propensão apareceu no caso do aborto da menina de 10 anos, estuprada por um familiar. Para se afirmar perante os seus, já que estava combalida pela tornozeleira que lhe fora imposta, a impostora de pseudônimo fascista divulgou o nome da menina, atraindo sobre esta a ira dos pseudomoralistas, hipócritas da mentira “elevada” à categoria de “verdade superior”. E lá se foram eles e elas atormentar a já atormentada menina na porta do hospital onde faria o aborto previsto em lei. Assim também se comportam todos os pequenos fascistas que insultam office-boys, fiscais e quem mais desafie a prepotência de suas carteiradas.

O problema maior disto tudo é que depois de vestir a carapuça, quem a vestiu tem a maior dificuldade para tirá-la. Muitas vezes prefere morrer sufocado por ela a reconhecer que errou e se perdeu no caminho

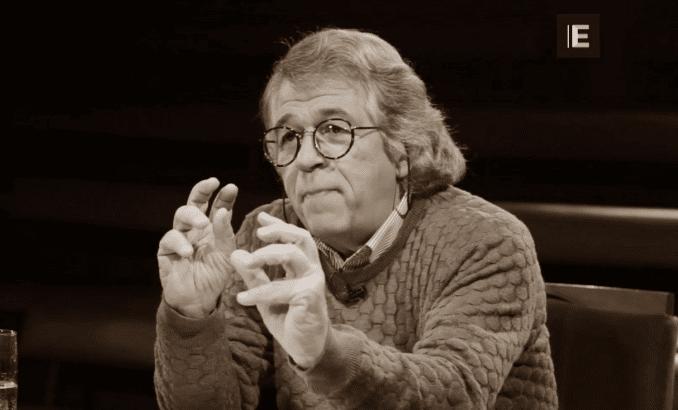

*Flávio Aguiar é escritor, professor aposentado de literatura brasileira na USP e autor, entre outros livros, de Crônicas do mundo ao revés (Boitempo).