Por CAIO HENRIQUE LOPES RAMIRO*

O capitalismo se desenvolve de forma parasitária em relação ao cristianismo e sua dinâmica cultual permite a tomada de consciência apenas da culpa e não da relação de exploração

No ano de 1921 Walter Benjamin escreve um pequeno fragmento em que ensaia a exposição dos traços da relação entre capitalismo e religião, afirmando peremptoriamente que o sistema do capital deve ser visto como uma religião, pois tenta dar repostas às aflições e inquietudes das quais outrora se ocupavam as religiões. Neste sentido, não havendo teologia no capitalismo, este último assume sua religiosidade de maneira puramente cultual o que, em última análise, oferta ao utilitarismo sua coloração religiosa, isto é, o cálculo de maximização do prazer e do lucro é uma engrenagem da duração permanente do impiedoso culto capitalista.

Não obstante, importa considerar o traço culpabilizador deste culto permanente. Há um movimento monstruoso de ampliação da consciência de culpa. Por esta via, já que não se mostra possível a expiação da culpa e, ainda, com a inclusão da esfera da transcendência de Deus no destino humano, pode-se mesmo notar que culpabilização universal e total implica em um estado de desespero universal como esfacelamento do ser. Neste horizonte de perspectiva, parece fazer sentido questionar o significado teológico-político do trabalho, em especial a leitura de que o trabalho pode dignificar a existência do ser humano, inclusive com a possibilidade de alcançar uma vida tranquila. Ainda, importante observar que há uma possibilidade de leitura da experiência cristã como o primeiro experimento religioso autodefinido em termos econômicos, conforme se verifica nas interessantes abordagens de Eletra Stimilli e Giorgio Agamben

A partir de tais coordenadas, considerando o diagnóstico de Benjamin, o capitalismo se desenvolve de forma parasitária em relação ao cristianismo e sua dinâmica cultual permite a tomada de consciência apenas da culpa e não da relação de exploração que se encontra na base de tal perspectiva econômica. Ora, o que se pretende destacar é que com uma abordagem crítica se mostra possível estilhaçar o espetacular jogo de espelhos que obscurecem a visão da exploração, em especial quando se examina a questão do trabalho. A retórica do capital nas origens do estado de direito moderno é a de que a relação de trabalho se estabelece a partir de um contrato entre sujeitos de direito que negociam livremente suas mercadorias no mercado. Contudo, é interessante notar que – no capitalismo industrial e na sociedade salarial -, os capitalistas (proprietários dos meios de produção) se dirigem ao mercado para comprar as peles daqueles que só possuem sua força de trabalho (de vida) para oferecer no mercado. Assim, muitas lutas foram travadas em nome do reconhecimento de direitos sociais como limitação de jornada de trabalho, melhores condições salariais etc.

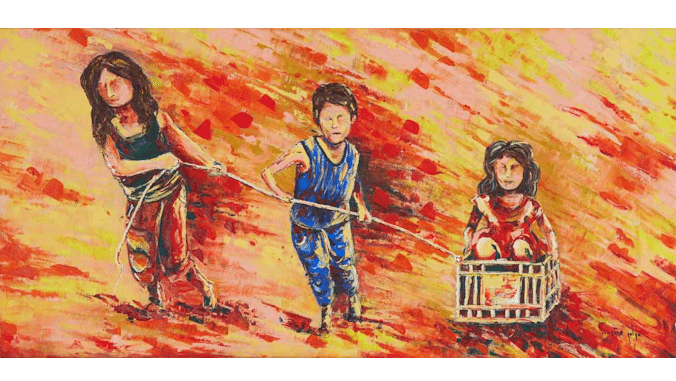

No entanto, há que se reconhecer a dinâmica das relações sociais e, portanto, o capital se modifica. Por consequência, as formas de exploração do trabalho. Neste linear, é muito interessante verificar, por exemplo, a investida contra o trabalho no campo e o impacto na forma de vida campesina. Por aqui vale a pena a leitura de John Steinbeck e seu seminal As vinhas da ira, que também conta com versão para o cinema. O romance de Steinbeck é uma verdadeira denúncia do sofrimento imposto às famílias campesinas dos Estados Unidos da América, uma vez que o sistema financeiro – que na narrativa toma a imagem espectral e impessoal do banco -, impõe aos pequenos proprietários o abandono de suas vidas na esperança de algo melhor na terra prometida da Califórnia.

É curioso notar a desmistificação de alguns símbolos da liberdade como a famosa Rota 66. No texto a estrada rumo a Califórnia é exposta como espaço em que as pessoas ávidas por trabalho se deslocam em sofrimento para o futuro incerto, isto é, não há uma relação imediata entre a famosa rodovia e a liberdade. O cenário de migração simboliza a ruptura de relações de amizade, familiares e, além disso, é palco de inúmeras violências. O deslocar-se dos personagens, em especial da família Joad, é um verdadeiro caminhar na neblina, acreditando em panfletos de propaganda com ofertas de bons trabalhos e salários, todavia, pelo caminho há rumores de falsas promessas feitas para pessoas que, ao perderem tudo, estão dispostas a matar por um trabalho.

Assim, ao chegar na terra prometida californiana é possível notar a bela paisagem, campos prenhes de frutos e celeiros abarrotados. Todavia, logo se verifica que o trabalho é escasso, uma vez que a propaganda arrastou milhares de pessoas que vendem sua força de trabalho sem nenhuma condição de negociar valores salariais. Desse modo, as companhias, bancos e latifundiários pagam o que bem entendem (25 centavos por hora) aos trabalhadores e trabalhadoras (inclusive crianças), com algumas cenas de repressão a organização dos campesinos. Logo, os lindos campos apinhados de frutas da Califórnia se apresentavam como o inferno para homens, mulheres e crianças que morriam de fome. Steinbeck parece pretender deixar como ponto importante a ignorância do patronato quanto a tênue linha que divide e separa a fome e a ira.

A partir de As vinhas da ira é possível notar que a dignidade atrelada ao trabalho não se apresenta de maneira tão imediata quando há uma violenta forma de exploração das pessoas. Neste sentido, é interessante notar que as mudanças do capitalismo impactam a vida e a dinâmica social e, no que tange ao trabalho, parece possível identificar a ira e a revolta como algo que permanece. Em determinado momento se imaginou que o avanço da técnica e da tecnologia poderia auxiliar a melhoria das condições de trabalho. Todavia, o que se verifica com a ascensão da ideologia neoliberal entre os anos de 1960-1980 foi a criação do espetáculo do empreendedor e, por consequência, a transferência dos riscos da atividade para o trabalho, o que está fortemente atrelado à ideia de culpa e culpabilização, uma vez que os próprios trabalhadores são agora empreendedores de si mesmos, são os responsáveis por serem sujeitos-empresa, isto é, o conhecido CEO de MEI, como se diz na vulgata jurídico-empresarial do inferno do trabalho brasileiro.

Por mais que seja possível notar a permanência desta ideologia, há interessantes abordagens a respeito da ira e da revolta que começam a eclodir na dinâmica infernal do capitalismo contemporâneo, que retirou a forma do trabalho. Uma referência de leitura que aborda tal questão é o livro do grupo de militantes na neblina, a saber, Incêndio: trabalho e revolta no fim de linha brasileiro. O livro é uma coletânea de textos – alguns escritos no período pandêmico -, que pretende analisar criticamente a conjuntura sócio-política e o mote central é o trabalho. Há um diagnóstico do fim da sociedade salarial, ou seja, o que outrora foi o mundo do trabalho formal no sentido da legalidade da relação de emprego, hoje não existe mais, uma vez que a exceção se tornou a regra, isto é, a informalidade não só prevalece, mas, também, contribui para que a relação de exploração do trabalho não seja compreendida mais como trabalho. Os “personagens centrais” não são os campesinos em deslocamento, mas, por exemplo, entregadores de aplicativos, trabalhadore/as de telemarketing e funcionários de uma livraria que descreviam uma situação violenta de assédio moral como sendo o “masterclass de fim do mundo”. Destacam que no cotidiano dos trabalhadores de telemarketing é comum a comparação do ambiente de trabalho com senzalas e prisões.

Assim, os caminhantes na neblina apresentam um interessante rastreamento das mutações da exploração laboral e fazem um diagnóstico “do cotidiano massacrante de trabalho nas cidades”. Portanto, é importante trazer o trabalho para o centro da reflexão política. Dessa maneira, torna-se possível uma aproximação da narrativa literária de Steinbeck e dos militantes da neblina, haja vista que os trabalhos sem forma do mundo contemporâneo investem sobre a vida, consumindo cada segundo desta última, gerando, como seu maior produto o controle e, além disso, o sofrimento.

Logo, com a consciência do sofrimento e o rebaixamento do horizonte de expectativas no que tange às possibilidades de trabalho do mundo contemporâneo, a ira e a revolta podem se apresentar como o desespero universal no qual, conforme Benjamin, pode-se depositar alguma esperança de superação da ambígua e algo demoníaca condição de culpabilização, sendo esta a última a única oferta a ser distribuída na sociedade do espetáculo.

*Caio Henrique Lopes Ramiro é doutor em direito pela Universidade de Brasília (UnB)

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA