Por BRUNO GUILHERME FEITLER*

Comentário sobre o livro de Ronaldo Vainfas

Neste livro, Ronaldo Vainfas se mantém dentro da temática dos estudos socioreligiosos, seguindo um veio que iniciou com Trópico dos pecados (1989). Vainfas estuda desde então fenômenos vários de desvios religiosos no mundo católico português. Esse prisma muitas vezes ilumina mais as instituições e as culturas dominantes do que os estudos a elas diretamente dedicados. Trata-se de uma história sociológica, voltada para as rupturas e as descontinuidades, à la Foucault, que Ronaldo Vainfas domina com extrema sensibilidade e familiaridade.

Jerusalém colonial – judeus portugueses no Brasil holandês, além de estudar a estrutura e o funcionamento da comunidade sefardita local, não foge à regra de destacar personagens heterodoxos. Não lhe interessa estudar ritos e cerimônias religiosas, mas antes o comportamento social e os dilemas de identidade de seus personagens, uma questão, diga-se de passagem, bastante atual. Com todos os cuidados necessários, Vainfas abre uma janela para as relações entre religião, cultura, origem geográfica e identidade no mundo português, nas quais esses judeus estavam inseridos muitas vezes com extremo gosto, e a despeito da rejeição que sofriam de parte dos “bons” católicos.

Essa leitura sociológica da (curta) história da comunidade judaico-nordestina (1636-1654) tem origem no próprio percurso de Ronaldo Vainfas. Mas também deve muito à mais recente produção historiográfica sobre a diáspora sefaradita, como ele claramente frisa na introdução, sobretudo aos trabalhos de Yosef Kaplan e seu conceito de “judeu-novo”. Tais judeus, descendentes daqueles convertidos à força no Portugal de 1497, estigmatizados pelo epíteto de “cristãos-novos”, sofreriam, por sua origem judaica e por uma vivência católica por vezes secular, “dramas de consciência”.

Ronaldo Vainfas faz assim uma história geral da comunidade judaica do Recife de Israel (Kahal Kadosh Tsur Israel), cuidadosamente reconstituindo o percurso da comunidade mãe de Amsterdã, e retomando de José Antônio Gonsalves de Mello – sua principal inspiração – temas como a importância dos sefarditas para a economia, sobretudo para o empreendimento comercial da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, sem deixar de concentrar-se na questão identitária. Ele procurou evitar qualquer conceituação mais ampla de um ‘espírito judaico’ ou sefardita, como fizeram muitos dos seus predecessores. Cuidou assim de não reduzir a análise da religiosidade dessas pessoas a algo de unívoco, desviando-se do caminho seguido pelos inquisidores, e pondo em causa autores mais recentes como Nathan Wachtel, que defendem a idéia de uma “essência judaica” generalizada dos cristãos-novos ibéricos.

Ronaldo Vainfas contudo sucumbe, ao meu ver, a uma certa generalização, ao afirmar que “a ambivalência dos judeus novos era, portanto, inerente à identidade cultural – e individual – da maioria deles”. Mas essa pequena nota não diminui em nada a importância do livro. Ele aplica ao caso brasileiro, no seu estilo instigante e inconfundível, as mais recentes interpretações historiográficas sobre o judaísmo sefardita, que até agora permaneceram restritas a limitadas publicações acadêmicas.

Jerusalém colonial também traz novidades. Revê de modo surpreendente, entre outras questões (a origem recifense do judaísmo de Nova York, a figura do jesuíta Antônio Vieira, as divisões no seio da comunidade judaica…), a personagem de Isaac de Castro Tartas. Preso na Bahia em nome da Inquisição em 1644, e queimado vivo em seguimento ao auto-da-fé lisboeta de 1647, ele foi transformado num verdadeiro mártir do judaísmo pela comunidade de Amsterdã. Vainfas desfaz o mito do erudito e corajoso rapazola que de Recife teria passado a Salvador para proselitizar cristãos-novos, mostrando a trágica indefinição identitária de Isaac.

O autor também consegue, retomando uma documentação já surrada, encontrar novas e interessantes leituras da estrutura social da comunidade judaica do Pernambuco holandês. Mostra que Tsur Israel foi monopolizada por homens vindos da Europa. Ele fala primeiramente de “Uma nova diáspora, diáspora colonial” para se referir à comunidade pernambucana, tendo em vista sua ligação intrínseca com a empresa da Companhia das Índias Ocidentais.

Mas em seguida mostra que essa colonialidade também pode ser flagrada na preponderância numérica, que os “retornados” na Europa tinham sobre os que se tornaram judeus professos no Brasil. Para crescer, a comunidade dependeu sobretudo da imigração. Finalmente, essa preponderância europeia também era social. “Os judeus convertidos no Recife acabaram relegados à condição de judeus de segunda categoria. Judeus incertos. Judeus coloniais”. É sem dúvida isso que explica que alguns desses judeus-novos tenham escolhido ir para Amsterdã para se fazer circuncidar, em vez de utilizar os serviços dos mohelim locais.

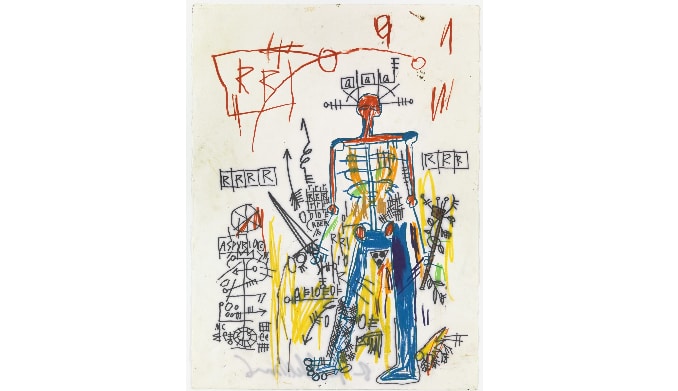

A escolha de uma estrela de seis pontas para ilustrar a capa do livro constitui um anacronismo editorial. A chamada estrela de Davi só se tornou um símbolo especificamente judaico durante o século XVIII, a partir do mundo askenazi.

*Bruno Guilherme Feitler é professor de história na UNIFESP. Autor, entre outros livros, de Nas malhas da consciência: Igreja e Inquisição no Brasil – Nordeste 1640-1750 (Alameda).

Publicado originalmente no Jornal de Resenhas no. 11, março de 2011.

Referência

Ronaldo Vainfas. Jerusalém colonial: judeus portugueses no brasil holandês. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 376 págs.